2025年2月号

特集2

NTTが創る水素パイプラインによる街区供給モデルの確立に向けた取り組み

- 水素パイプライン

- 安全技術

- 水素利活用技術

本稿では、NTTのアセット(設備・人材)等を活用した水素パイプライン網整備の実現に向けた取り組み、無付臭による新たな安全技術の確立に向けた取り組みを紹介します。また、法制度・ルール化に必須となる安全性に関する科学的根拠の積み上げ、グリーン水素の大規模輸送・利活用に向けた調査、ならびにNTT通信ビルや商業施設、大型ビルなどの需要家サイドにおける水素利用技術に関する実証など、さまざまな取り組みを紹介します。

榎本 裕幸(えのもと ひろゆき)/友納 佐智雄(とものう さちお)

長田 智彦(おさだ ともひこ)

NTTアノードエナジー

日本における水素戦略とNTTが水素事業へ参入する意義

日本は世界で初めて「水素基本戦略」を2012年12月に策定し、2023年には本戦略が改定されました。官民合わせて15年間で15兆円のサプライチェーン投資計画が検討され、水素導入目標は2050年に2000万トン(2030年に300万トン、2040年に1200万トン)と設定されました。水素は「電力・非電力分野の脱炭素化」に貢献でき、特に電力分野においては2050年には全電源の10%を水素・アンモニアで賄うことをめざすとされています。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けた一翼を担う水素に官民合わせて力を入れている中、NTTグループが水素事業へ参入検討する意義は3つあります。

(1) 社会の環境負荷削減

再生可能エネルギー(再エネ)による水の電気分解や、化石燃料と二酸化炭素の貯留・再利用技術を組み合わせることで、水素はカーボンフリーエネルギーとして活用することができます。

(2) 日本の経済発展・競争力強化

日本は国際的に高い水素関連技術を持っており、官民一体での水素社会実装の推進により経済発展への寄与が期待できます。

(3) エネルギー安全保障リスクの低減

水素は国内での製造や、海外からの資源調達先の多様化を通じ、日本のエネルギー安全保障リスクの1つである、エネルギー供給・調達リスクの低減に資するエネルギーとなります。

NTTがめざす水素パイプライン事業

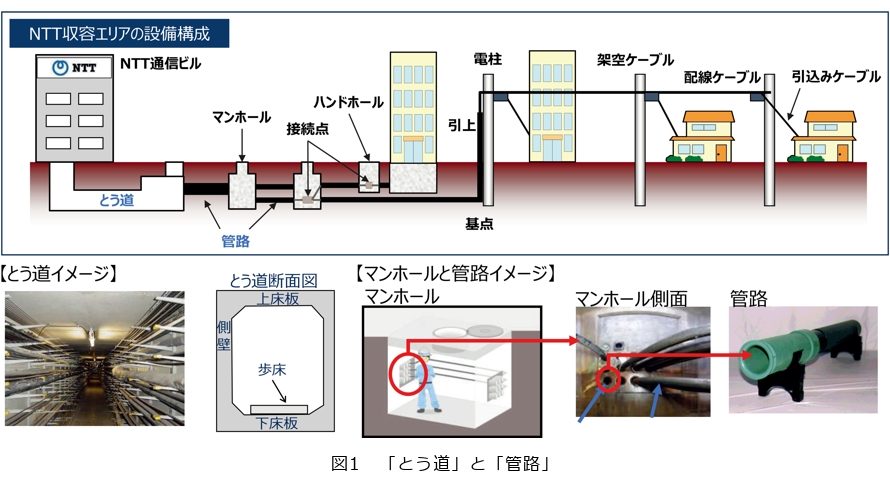

NTTが水素事業に参入するにあたって強みになると着目したのがNTTのアセット(設備・人材)です。現在、国土交通省が進めているカーボンニュートラルポート(CNP)の取り組みにおいて「水素等サプライチェーンの拠点としての受入環境整備」と「港湾地域の面的・効率的な脱炭素化」が示されており、取り組みの方向性として「CNP形成の対象範囲」「港湾地域における官民一体となった取組」「水素等の大量・安定・安価な輸入・貯蔵等」等を視点として整理が図られています。他方、港湾地域より内陸に位置する大型ビル、大規模商用施設、工場、病院、水素ステーション、NTT通信ビルなどの需要家、さらには再開発計画エリアなどにも積極的に水素を導入・活用し、規模の経済による水素価格の低減化を推進していくためには、「国内製造あるいは海外から輸入してきた水素」を効率的かつ低コストで内陸に輸送する手段として経済合理性が成立する街区供給モデルが新たに必要となります。NTTではNTT通信ビルを起点に「とう道(約650km)」「管路(約60万km)」を保有しており、通信ケーブル用途で空いている配管を水素パイプラインに有効活用できると考えています(図1)。

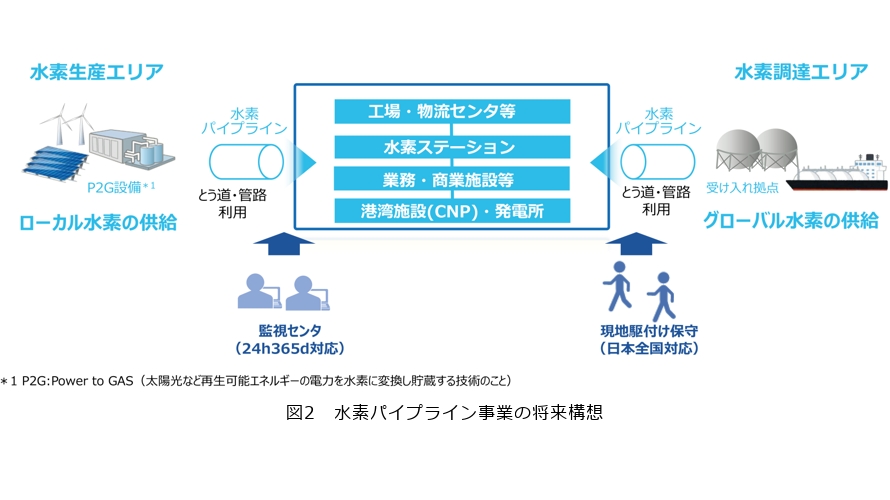

これにより水素基盤整備にかかるコスト低減化と時間の大幅短縮が期待できます。また、機能要件として物理的な水素輸送に加え、24時間365日の運用監視や有事の際の駆付け対応も必須となります。これに対して電電公社時代より築き上げたネットワークの“監視技術”やセキュアな“監視網”、またNTTが全国に擁している“人材”による駆付け体制がNTTの強みと考えています。NTTのアセットを活かし、水素の新たな街区供給モデルに資する内陸需要家へのエネルギー供給から保守までのワンストップ提供をめざしていきます(図2)。

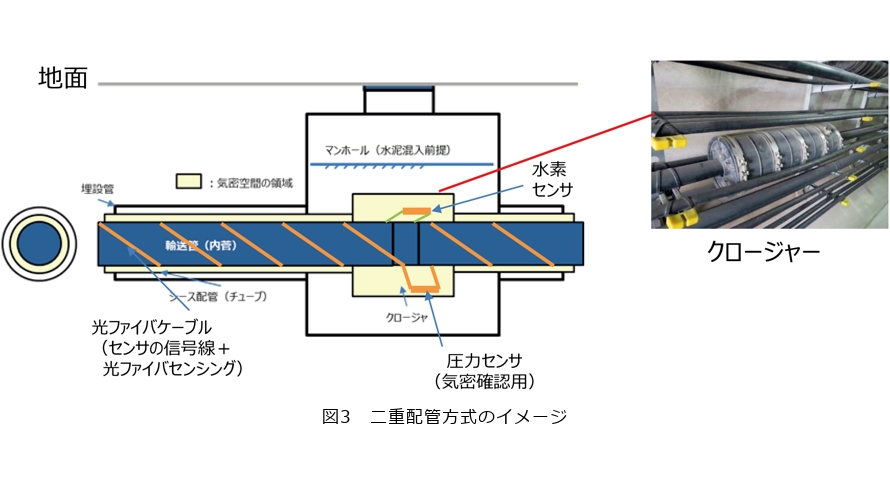

東京都港湾局、および産業技術総合研究所との共同研究

NTTアノードエナジーでは、2022年度よりNTTの通信管路や共同溝といった既設設備を活用した水素輸送のための、二重配管方式(水素輸送用の内管と外管の二重構造)(図3)の実現性の調査と基礎技術の検討をしてきました。本方式の特徴は、①水素輸送用配管のみを直接埋設する一重配管方式と比べて、既設管路を有効活用できること。そして、②(現行のガス事業法に適合する場合には必要となる)水素ガスへの付臭を不要とできる可能性(詳細は後述)があることです。これらを実現することにより、既存の輸送方式に比べて大幅なコスト低減化が図れると考えています。2024年度7月からは、これまで蓄積した基礎データを基に、東京都の臨海副都心部の脱炭素化推進に向けて、東京都および産業技術総合研究所と三者で実際の共同溝を使用した水素配管安全技術検証を実施しています。以下に本共同研究の概要を示します。

■技術概要

本技術は、前述の内二重構造によって外部への水素漏洩を防止する「二重配管技術」、内管から水素が漏洩した際に、内管と外管の中空層内で即座に水素の検知・遮断等を可能とする光ファイバセンシングを組み合わせた「複合検知技術」、輸送管から漏洩した水素を空気層に閉じ込めて希釈することで爆発を防止する「パージ技術」で構成されます。これら技術により人の覚知(嗅覚)に依存した既存のガス検知方法に代わる新たな検知・対処方法を確立し、無付臭による水素輸送が実現できると考えています。また、付臭に使用する硫黄などの成分による燃料電池の侵食を防ぐための脱臭工程が不要となることで、コスト削減にも貢献できます。

■共同研究内容

共同研究は、2024年7月~2025年3月まで、東京都臨海副都心部の地下の既設共同溝と地上の実験専用区画を使って実施しています。また、安全性を考慮して漏洩挙動がほぼ同一の水素の組成にもっとも近いヘリウムを用いて実施しています。

■検証内容

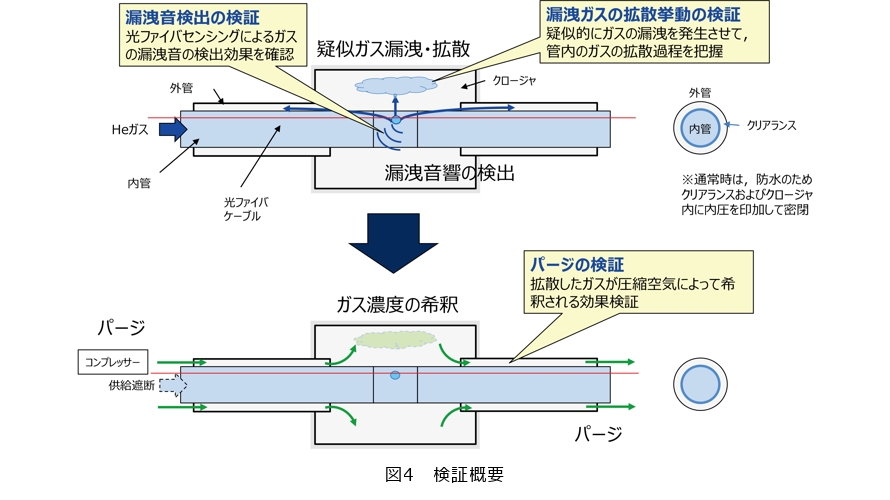

検証内容は、二重配管方式の基礎性能検証と光ファイバセンシングの高度利用検証(図4)となります。

(1) 二重配管方式の基礎性能検証

① 二重配管の施工性検証:共同溝での検証環境構築に際して、共同溝における敷設・接続作業性検証を行います。また、検証設備撤去後に、二重配管を分析し、内管(輸送管)と外管(シース配管)とその中間層に埋め込まれた光ファイバによる構造の最適化評価を実施します。

② 漏洩ガスの拡散挙動の検証:水素が中間層に漏洩した場合、水素は空気と混合し拡散しながら滞留することが想定されるため、早急な漏洩検知が重要となります。そこで、クロージャ*1と呼ばれる輸送管接続部において、疑似的にガスを漏洩させる機構をつくり、外管と内管の間隙におけるガスの拡散時間の測定することで、ガスの拡散過程を把握する検証を実施します。

③ エアパージ検証:エアパージ検証は共同溝を使用し、実運用に近い曲げや高低差を考慮した350 mの検証用二重配管に対し、拡散したガスが圧縮空気によって希釈される効果(時定数)を測定・検証します。

(2) 光ファイバセンシングよる高度利用検証

複合検知方式では、水素センサ、流速・圧力センサに加え、光ファイバセンシングを組み合わせて事故シナリオに沿った最適な漏洩検出を実現します。本研究では、光ファイバセンシングのうち、C-OTDR(Coherent Optical Time Domain Reflectometry)*2を用いた音響振動検出を行い、検出可能な周波数範囲やノイズ耐性を確認します。

本共同研究を通じて二重配管方式や水素漏洩検知等に関するデータや知見を獲得し、既存設備を活用した無付臭の安全輸送技術を確立するとともに、街区供給モデルの社会実装をめざしています。

*1 クロージャ:水素配管の接続点を保護する装置。

*2 C-OTDR:長距離に及ぶ光ファイバの状態を把握する技術。

グリーン水素の大規模輸送・利活用に向けた調査

2050年カーボンニュートラル実現の1つの手段として期待されている水素エネルギーの流通、その中でも街区供給モデルに資する水素サプライチェーン構築に向けた当社の取り組みを紹介します。

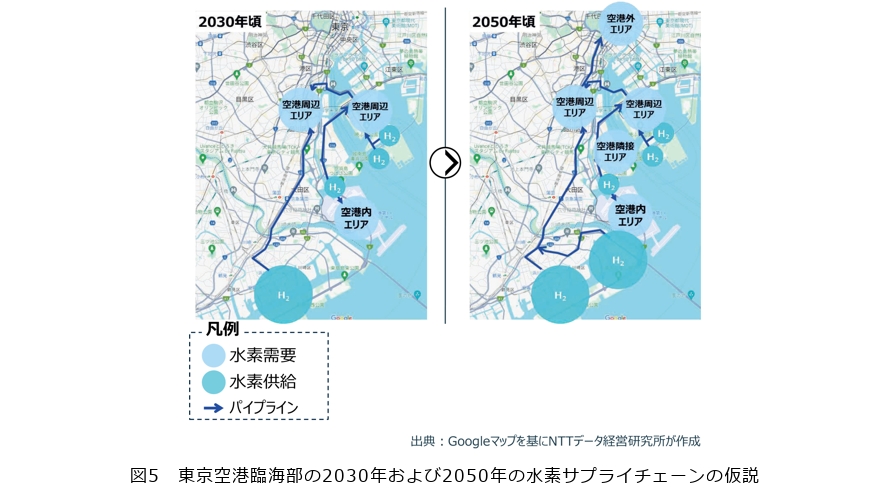

■東京都空港臨海部における水素供給体制構築に向けた調査

当社は、東京都空港臨海部におけるパイプラインの敷設等を伴う大規模な水素の利用や供給の実現可能性調査等の共同実施にかかわる協定を2024年9月20日に東京都産業労働局と締結しました。本検討では、2030年および2050年における水素サプライチェーンの仮説に基づき、これを構成する「つくる」「はこぶ」「つかう」の各フェーズの個別検討、ならびにそれら全体を包括した事業性分析やロードマップ策定を目的としています(1)(図5)。

・「つくる」:水素製造地・製造量・製造開始時期・コストの調査・試算。

・「はこぶ」:パイプラインの仕様および敷設・運用コストの調査、コスト最適な輸送手段の分析、障害となる法規制の調査、共同溝・とう道・管路・NTT通信ビル等の設備状況の調査。

・「つかう」:水素利用設備の仕様・概算コストの調査、需要家企業ヒアリング(創エネ分野、プロセス利用分野、モビリティ分野等)。

・「全体」:事業性・水素販売価格の分析、ロードマップの策定。

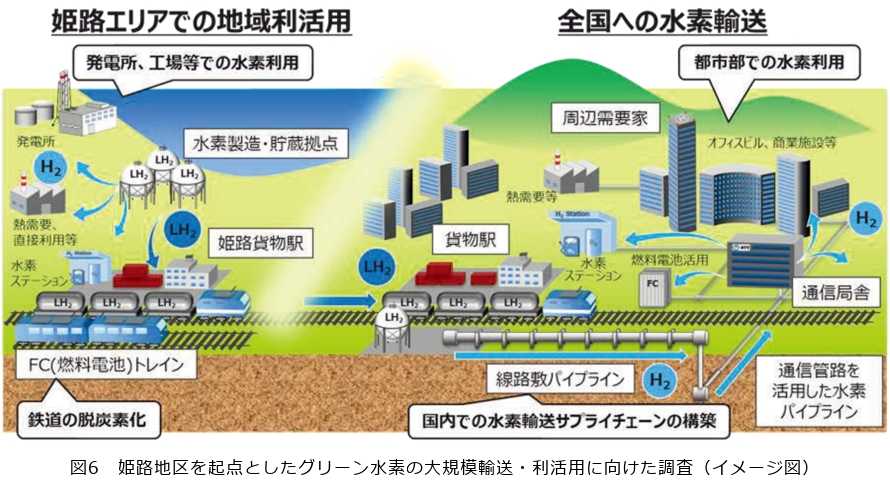

■姫路地区を起点としたグリーン水素の大規模輸送・利活用に向けた調査検討

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の公募事業「水素社会構築技術開発事業/地域水素利活用技術開発/(イ)水素製造・利活用ポテンシャル調査」において、関西電力株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、パナソニック株式会社、NTT、NTTアノードエナジーの6社協業による『姫路エリアを起点とする国内水素輸送・利活用等に関する調査』が2024年6月11日に採択されました。本事業では、各社、以下の分担で大規模で低コストかつ低炭素な水素輸送を確立するため、鉄道や通信用管路といった既存インフラを活用した水素輸送方法に関する調査、技術開発を行い、内陸需要家の水素需要創出と効率的なサプライチェーン構築に貢献することを目的としています(2)(図6)。

・関西電力:水素供給管理システムの検討・モデル構築等。

・JR西日本:線路敷パイプラインおよび水素利活用の検討等。

・JR貨物:鉄道による全国への水素輸送の検討等。

・パナソニック:水素を使った自社製燃料電池の活用の検討。

・NTT、NTTアノードエナジー:通信用管路を活用した水素パイプラインの構築における需要調査、法規制調査等。

需要家における水素利用モデルの創出に向けた実機検証

ここまでは、街区供給モデルにおける水素輸送の取り組みについて紹介してきましたが、水素輸送のコスト低減には、水素輸送を増やすこと、つまり水素需要量を増やしていくことも重要です。

NTTアノードエナジーでは、将来の水素需要の創出に向けて、輸送技術とともに水素需要サイドにおける水素利用に関する実機検証の取り組みも行ってきました。

以降では水素混焼発電機の取り組みを紹介します。水素混焼発電機とは、水素とそのほかの燃料を混ぜて発電する装置のことをさし、今回の実機検証では、水素と軽油の混焼発電機を採用しました。

■取り組みの背景

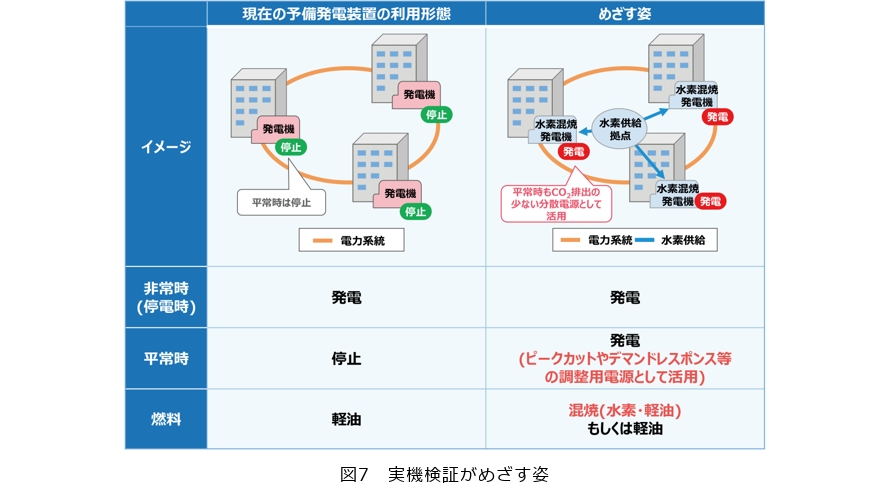

水素利用モデルの対象として、既存で導入されている化石燃料を使用する設備の燃料を水素へ転換するユースケースを考えています。

重要な設備を持つ建物には停電時に備えて予備発電装置が設置されていますが、平常時には停止しています。この予備発電装置の日本における導入数は、2018~2022年度の5年間で約3万3000台、設置容量は合計で約500万 kWにもなります。これは大規模発電所約5基分に相当します。予備発電装置は日本全体でみると大きな発電ポテンシャルを持っていますが、停電時の限られた期間しか利用されていません。

そこで、NTTアノードエナジーは、この社会に整備された発電リソースである予備発電装置を、平常時にも分散電源として有効活用することに着目しました。例えば、調整が困難な太陽光発電や風力発電等の再エネの変動を吸収する調整用電源としての活用が考えられます。

一方、現在導入されている予備発電装置は化石燃料で駆動するため、カーボンニュートラルに向けて発電時のCO2排出量の低減が必要不可欠と考えています。そこで、予備発電機の燃料に水素を採用することで、CO2排出量の抑制と調整用電源としての活用の両立をめざし、実機検証に取り組んでいます(図7)。

水素を燃料とする発電機には、大別して水素のみで発電する「水素専焼発電機」と水素とそのほかの燃料を混ぜて発電する「水素混焼発電機」があります。本検証では、水素と軽油の混焼が可能な「水素混焼発電機」を採用しました。

■水素混焼発電機を用いた実機検証の概要

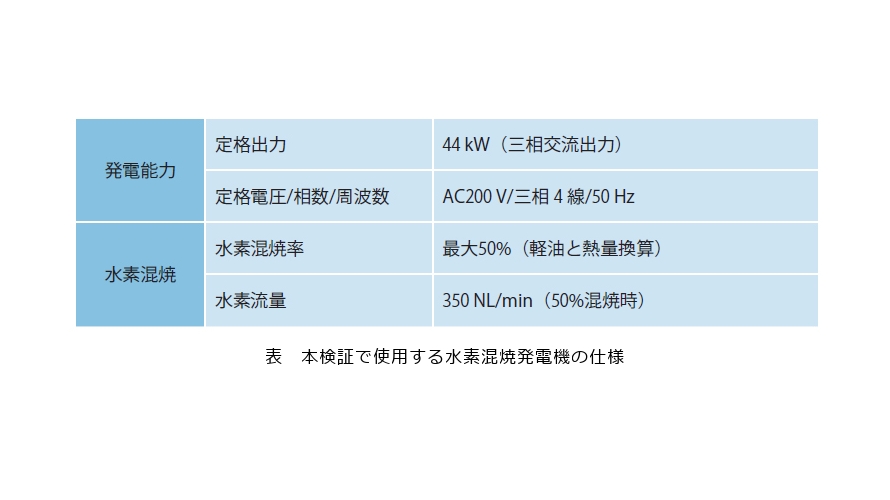

NTTアノードエナジーは、日立製作所が本検証に先立ち発電機メーカとともに開発した「水素混焼発電機」に対し、導入時に想定される利用モデルに対してさまざまな条件のデータを収集、評価を実施しました(図8)。

対象とする「水素混焼発電機」は水素と軽油の混焼発電に対応しており、水素と軽油の混焼率(熱量換算)は最大50%まで調整が可能です。また、水素が供給できなくなった場合も、軽油のみで発電を継続することができます(表)。

実機検証では、運用を想定し以下のような条件で、評価・測定をしています。

(1) 起動時・遮断時における出力影響の評価

起動時や遮断時において、水素と軽油の燃料比率を適正範囲から逸脱せずに安定した発電出力を維持できるか評価します。

(2) 水素供給停止時の挙動確認

水素の枯渇等を想定し、水素供給が停止した場合、軽油のみで安定して発電を継続することができるか評価します。

(3) 排気ガスの成分測定

排気ガス中に含まれる、窒素酸化物や硫黄酸化物等を測定します。

窒素酸化物は、燃焼温度が高くなると生成量が増えることが知られています。水素は燃焼温度が高く生成量が増えることが懸念されるため、燃料に水素を混ぜた際の窒素酸化物の変化を評価します。

なお、予備発電装置は大気汚染防止法のばい煙排出規制において、非常時のみの利用のため基準適合の対象外となります。一方、調整用電源として活用するには非常時以外も利用するため排出基準適合の対象となります。

実機を用いた評価により得られた知見を活かし、水素利用モデルの構築に貢献していきます。

今後の展望

本稿では、埋設管路や共同溝といった既設設備を活用した水素輸送技術開発、大規模輸送・利活用に向けた調査、水素混焼発電機の実機検証など、水素サプライチェーンの確立に向けたさまざまな取り組みについて紹介しました。

NTTアノードエナジーは、将来の水素社会の実現に向けて、水素の供給から活用まで含めた水素サプライチェーンの構築・運用に取り組み、再生可能エネルギー等を含めたエネルギー流通技術によりカーボンニュートラルの実現に貢献していきます。

■参考文献

(1) https://www.ntt-ae.co.jp/site_content/wp-content/uploads/2024/09/NewsRelease20240920.pdf

(2) https://www.ntt-ae.co.jp/site_content/wp-content/uploads/2024/06/press20240611.pdf

(左から)長田 智彦/榎本 裕幸/友納 佐智雄

NTTアノードエナジーは、再エネの開発、エネルギーマネジメントなど電気のエネルギー流通に加え、水素を活用したエネルギー流通に挑戦し、カーボンニュートラルの実現に貢献していきます。