2025年2月号

特集2

エネルギー流通の革新 蓄電池を活用したアグリゲーションへの挑戦

- カーボンニュートラル

- 蓄電池

- アグリゲーション

太陽光や風力等、発電量が天候に左右される再生可能エネルギー(再エネ)を主力電源化していくため、近年蓄電池の役割がますます注目されています。NTTアノードエナジーでは、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みの1つとして、蓄電池を複数束ねて制御するアグリゲーションと呼ばれる取り組みを進め、再エネの普及拡大や電力需給バランスの維持に貢献することをめざしています。

中山 達貴(なかやま たつき)/安山 信基(やすやま のぶき)

NTTアノードエナジー

NTTアノードエナジーのミッション

地球規模の課題の1つである気候変動への対応として、昨今カーボンニュートラル実現に向けた動きが加速しています。2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル実現を宣言し、国を挙げてエネルギー・産業部門の構造転換、積極的な投資によるイノベーションの創出を推進しています。NTTグループとしても、2021年9月に環境エネルギービジョン「NTT Green Innovation toward 2040」を策定し、2040年度カーボンニュートラル実現をめざしています。

NTTアノードエナジーは、NTTグループの環境エネルギービジョンの達成と環境・エネルギーに関する社会課題解決への貢献を目的として、電力を創り、蓄え、調整し、届け、使う、といった一連のバリューチェーンを「エネルギー流通」と定義し、これらを一気通貫でサービス提供することを事業の柱としています。本稿ではこのうち、「蓄え」「調整し」に焦点をあて、当社の取り組みの1つである蓄電池等を活用したアグリゲーション事業について紹介します。

カーボンニュートラル実現に向けた課題とアグリゲーションの目的

2021年10月に政府が策定した第6次エネルギー基本計画の中で、2019年に日本の発電量の18%程度であった再生可能エネルギー(再エネ)を2030年度に36~38%と2倍に増やす野心的な目標を設定しています。再エネには、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の種類がありますが、太陽光や風力等の再エネは気象現象と密接に関係する資源を利用するため、発電量が天候に左右される特徴があります。

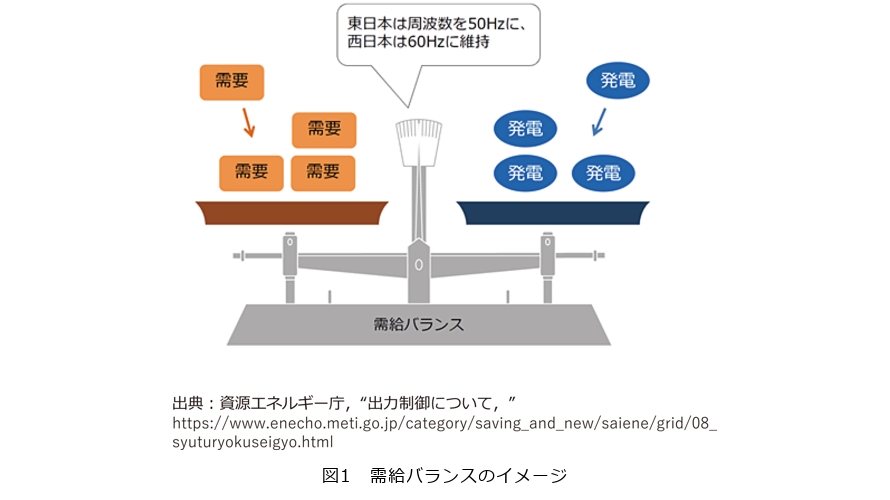

ここで押さえておくべきポイントが、電力の安定供給を実現するための「同時同量」の考え方です。同時同量とは、電力を創る量(供給量)と消費する量(需要量)をリアルタイムで一致させることを指しています。このバランスが崩れると、電力系統は不安定となり、最悪の場合、大規模停電につながるおそれがあります(図1)。電力の需要と供給のバランス(需給バランス)を維持するため、従来は化石燃料を活用した火力発電等が、変動する需要に合わせて供給量を調整する役割を担っていましたが、今後、火力発電設備の老朽化に伴う廃止とそれに代わる再エネの主力電源化が進むことで、従来火力発電が担っていた調整機能の代替手段が必要となってきます。

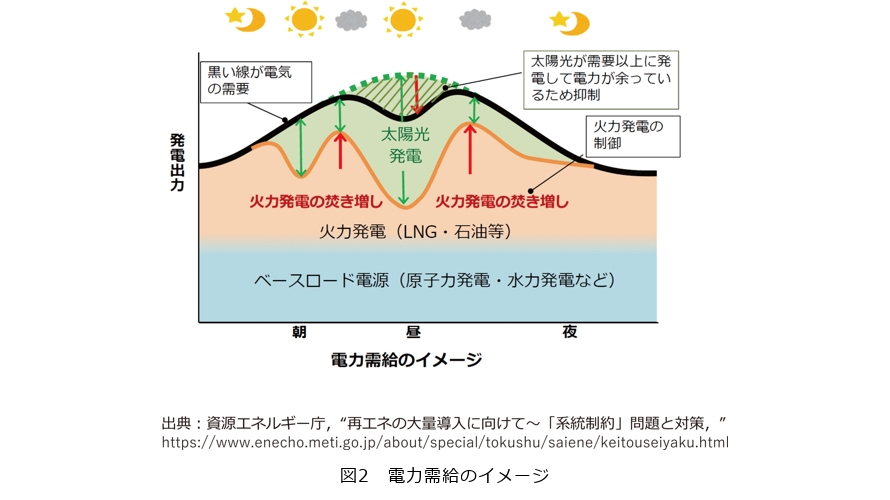

近年の電力需給の構造は、昼間は太陽光発電による電力供給量が過剰となり、日射量が減少する夕方以降は太陽光発電量の急激な減少と照明点灯等により電力需要が増加することで供給量が不足する傾向にあります(図2)。これに伴い、電力量を取引する卸電力市場の市場価格は、電力需給に連動し、昼間は安く、夕方以降は高くなる傾向がみられます。需給バランスの不一致により市場価格は乱高下する場合もあり、エネット*1をはじめとする小売電気事業者の経営にも大きな影響を与えています。

また、九州エリアなど再エネ導入が進んでいるエリアでは、春や秋などの冷暖房需要が少なく電力消費量が小さい時期において、天気の良い昼間における太陽光発電の影響により電力供給量が過剰となるケースが増えています。このようなときに電力会社が実施するのが、需給バランスを調整するための再エネ発電出力を制限する措置(出力制御)です。再エネ増加に伴い、ここ数年で出力制御は九州のみならずほかのエリアでも増加し始めており、再エネ発電所は発電できる能力があるにもかかわらず強制的に発電量を減らす、または発電所の稼動を停止させている状況です。

このような課題を解決するカギとなる技術の1つとして最近注目を集めているのが蓄電池です。蓄電池は電力を溜めて(充電して)、必要な時間に供給する(放電する)ことができます。例えば、太陽光が余剰する昼間の電力を夕方以降にタイムシフトする役割や、季節・時刻や天候に起因する太陽光発電の出力変動による電力系統の需給バランスの乱れを蓄電池の充放電により調整する役割が期待できます。この蓄電池を束ねて制御し、大きな調整力として提供する取り組みをアグリゲーションと呼称し、当社ではこのアグリゲーション事業拡大に向けて、システム開発や蓄電池評価を含めさまざまな取り組みを進めています。以降、本稿では蓄電池の設置場所によって、調整力アグリゲーション(系統に直接接続するもの:調整力アグリ)、再エネアグリゲーション(再エネに併設するもの:再エネアグリ)、需要アグリゲーション(需要家内に設置するもの:需要アグリ)と区分し、需給バランスの調整に活用できる電力のことを総称して「調整力」と呼称することとします。

*1 エネット:NTTアノードエナジーのグループ会社である小売電気事業者。

調整力アグリの取り組み

調整力アグリで用いる蓄電池は、電力系統と直接接続して設置します(系統蓄電池)(図3)。系統蓄電池では電力そのものを取引する卸電力市場や、電力を調整する能力を取引する需給調整市場といった電力市場を活用し、蓄電池による収益確保を図るとともに、需給バランスの維持に貢献します。電力の供給力が不足している時間帯は、市場価格も高くなる傾向にあるため、その時間帯を精度良く予測することが事業性向上のカギとなってきます。

当社の具体的な取り組みとして、沖縄を除く9つの電力会社各エリアに系統蓄電池2システムずつ構築を進めています。電力市場はエリアごとに特性が異なるため、2システムを同時に異なる条件で応札し、応札者のみ知り得る各エリアの落札結果を日々分析・学習させることで、市場取引に関するデータを蓄積し、予測や運用に反映していくねらいがあります。

系統蓄電池に溜めた電力は複数の電力市場*2で取引ができるため、収益性向上の観点からどの市場に、いつ、いくらで取引するか、限られた時間の中で最適な取引計画を判断できるよう、システム・人の判断力強化の両面からアプローチをしています。今後は自社開発に限らず、お客さまが開発した系統蓄電池の電力を当社が買い取りつつ、蓄電池運用を受託するモデルを検討中です。

なお、現行制度では、再エネ発電所と系統蓄電池は別敷地にあるため、系統蓄電池に充電した電力には再エネ電力としての価値(非化石価値)が認められていません。系統蓄電池の価値をさらに高めるためにも、制度変更に向けた活動を進めています。三菱商事、九州電力とともに共同で構築した田川蓄電所(福岡県田川郡香春町)において、出力制御量の低減に向けた再エネ発電量と蓄電池充電量との遠隔地での同時同量達成のトライアルも実施しています。

*2 複数の電力市場:蓄電池が取引できる市場は、電力量(kWh)を取引する卸電力市場だけではなく、将来の電気の供給力(kW)を取引する容量市場、一般送配電事業者が周波数制御・需給バランス調整に必要となる調整力(ΔkW)を取引する需給調整市場などがあります。

再エネアグリの取り組み

再エネアグリで用いる蓄電池は、再エネ発電所に隣接して設置(併設蓄電池)し、主に年々増加する出力制御の回避に活用します。出力制御指示時は再エネ発電を併設蓄電池に充電し、出力制御解除時に系統へ放電することで、発電した再エネ電力を有効活用します。

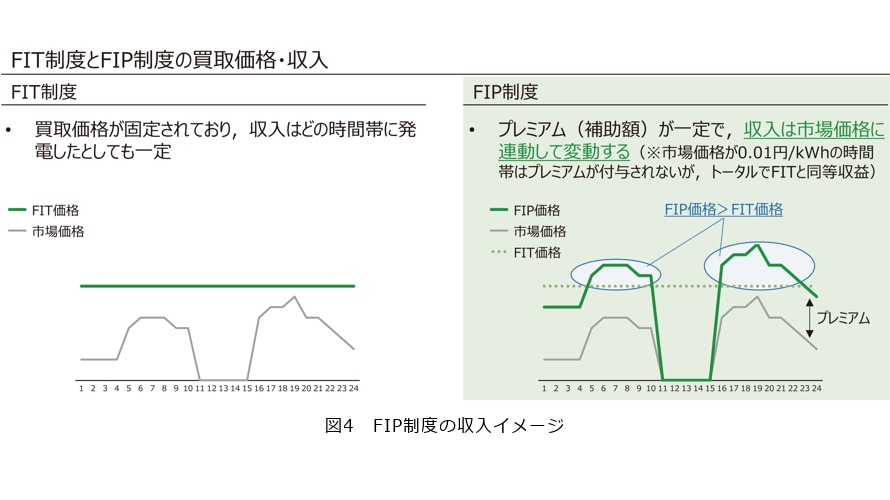

再エネアグリにおける蓄電池の投資回収にはFIP(Feed-in Premium)制度を活用します。日本において、当時まだそれほど普及していなかった再エネの普及拡大を促すきっかけを作ったのは、2012年に国が定めたFIT(Feed-in Tariff)制度です。FIT制度は、発電した電力を国が20年間固定価格で買い取る制度です。この固定価格で買い取るための原資は国民負担となっており、また発電事業者が同時同量の責務を負わない仕組みであることから、FIT期間終了後の発電所の事業継続に課題を抱えています。

国は、国民負担の軽減と再エネ発電事業者の自立化をめざし、2022年にFIT制度に代わる新たな仕組みであるFIP制度を導入し、FITからFIPへの転換を促しています。FIPは主に価格変動する市場収入とFIPプレミアム収入の2つが収入源となります。特に、FIPプレミアムは市場の最低価格である0.01円の時間帯には付与されないことから、出力制御が発生していない場合にも、市場価格0.01円の時間帯の電力を充電し、その他の時間帯にタイムシフトすることにより、FIT制度での収入以上の売電収入を得られる仕組みとなっています(図4)。このため再エネアグリでは、天候に左右される再エネの発電量と、市場価格特に0.01円の時間帯を的確に予測することが事業性向上のカギとなってきます。

当社の具体的な取り組みとして、まずは出力制御指示がもっとも多く発令されている九州エリアの自社のFIT発電所3カ所に蓄電池を設置し、FIP転換を進めています。そこで得られた知見、ノウハウを活用し、同様の課題を抱える他の発電事業者へのサービス提供も進めていく予定です。また現状、蓄電池の投資回収が見込めるエリアは九州エリアに限定されていますが、蓄電池価格の低下や他のエリアでの再エネ増加に伴う出力制御の増加、市場価格0.01円時間帯の増加が進むことで、他のエリアへの展開も可能となる見込みです。

この併設蓄電池の取り組みは、FIP発電所に蓄電池を設置して収益の増加を狙うだけにとどまらず、再エネ出力の安定化や夜間に不足する再エネを補うためのタイムシフトを通じて、将来の再エネを中心とした電力供給サービスの実現にも寄与すると考えています。

需要アグリの取り組み

需要アグリの対象は、需要家サイドにある制御可能なエネルギー機器〔主に電気自動車(EV)やエコキュート、家庭用蓄電池等〕です。各家庭やオフィスビル・工場等に分散する膨大な数のエネルギー機器をIoT(Internet of Things)などの情報通信技術で制御し、需要側の消費電力パターンを変化させる(昼間に充電して見かけの需要を増やし、夕方に放電して見かけの需要を減らす)モデルとなります。小売電気事業者の電力調達コストの低減と需要家の電力コスト低減の両立につなげつつ、国の制度動向も注視しながら2026年度以降の電力市場活用による収益化をめざしています。

当社の具体的な取り組みとして、まずはドコモでんきユーザを対象とした実証を2024年8月から開始しています。ドコモでんきユーザが保有する家庭用蓄電池を遠隔制御する際の技術的な確認を主な実証目的とし、制御技術や運用ノウハウを蓄積しています。

需要アグリの課題は、エネルギー機器の本来用途への考慮が必要な点です。系統・併設蓄電池はアグリゲーション事業の目的で設置されたものに対して、需要アグリで制御するEVやエコキュートは、移動やお湯を使うなどの本来の用途があります。例えば、EVに乗車したいタイミングで十分な充電ができていない、またはお風呂等で湯切れが発生していた場合には、利用者にとって不都合が生じます。こうした利用者の快適性や利便性の確保だけではなく、エネルギー機器の種類によっても、供出できる電力の継続時間や応動特性が異なります。このため、どのタイミングでどの程度の調整力を生み出せるか、機器の属性や稼動状況等を勘案して適切な組合せで制御することが課題です。また系統・併設蓄電池と比較して、需要アグリの制御対象は1つひとつが小規模のため、相当数確保しないと需給バランスに影響を与えるほどの規模には達しないといった事業面での課題もあります。

今後はパートナー企業との協業を通じて、エネルギー機器の獲得拡大を図るとともに、各機器の特性や状態を考慮したうえで、狙った調整力をつくり出すためのシステム開発も行っていく予定です。

システム開発における取り組み

前述のとおり、これら3つのアグリゲーション事業を推進していくためには、正確な予測技術と効果的な蓄電池充放電制御が必要です。当社ではNTTグループのデータサイエンス技術を活用した「エネルギー流通プラットフォーム」を構築し、蓄電池の充放電、市場取引の最適化・自動化を行っています(図5)。具体的には①太陽光発電量や電力市場価格等の予測エンジン、②蓄電池充放電計画策定を担う最適化エンジン、③市場取引を管理するアグリゲーションコーディネーター(AC)基盤により構成されます。さらに実際の蓄電池運用を通じたDevOps*3により、さらなる高度化をめざしています。

① 予測エンジン

再エネアグリのFIP転換を行った際には、前日12時までに翌日分の時間帯ごとの発電計画の提出が必要となります。その計画と実績の差分が発生するとインバランス*4として差分量に応じたペナルティが課されることから、精度の高い発電量予測が求められます。当社の太陽光発電量予測においては、NTTグループが保有する約11万カ所の太陽光発電所からのデータを用いて、全国各地の日射量予測の高精細化を行い、市中の日射量予測よりも誤差の小さいデータを用いて機械学習を行うことで、全国の任意の地点の発電所における高精度な予測を実現しました。

また電力市場価格予測においては、複数の予測モデルのアンサンブル学習*5により卸電力市場価格を予測、需給調整市場価格予測では約定価格に大きな影響を及ぼす募集量に対する応札量の充足・不足予測について誤分類コストを考慮した機械学習*6により実現しています。

② 最適化エンジン

これらの予測情報を用いて、複数電力市場の中から「どのタイミングで」「どの市場のどの商品に」「どれだけの電力量を」入札することで収益性を最大化できるのか、混合整数線形計画法(数理最適化)により、日々複数回、市場入札計画を策定しています。この計画を入札実行するAC基盤に自動連係することで、数多くの蓄電所を少数のオペレータで同時オペレーションすることを可能としています。また、策定された市場入札計画を確認し、コンソールからオペレータの「意思」を入れて再最適化計算する機能も実装しています。この機能により、日々の蓄電所運用において、稼動中発電所の故障による予期せぬ需給ひっ迫など電力系統上での突発的なイレギュラー事象の発生や、想定を超える異常気象に伴う各電力市場の動きの変化にも対応可能としながら、人手をかけない仕組みと収益性確保の両立をめざしています。

③ AC基盤

複数の電力市場*2とシステム接続し、自動入札や応札結果取得などの日々の業務を支えるシステムであり、多数の系統・併設蓄電池の管理、市場取引計画に基づく充放電制御を担っています。また需要家サイドのエネルギー機器についても、パートナー企業とのシステム連携を図ることでリソースの拡大をめざします。

*3 DevOps:アプリケーション開発チームと運用チームが協力・連携して、迅速で柔軟に開発プロセスを回していく仕組みや考え方のこと。

*4 インバランス:発電事業者や小売電気事業者が作成した発電計画・需要計画と実際の供給・需要値の差分のこと。

*5 アンサンブル学習:複数の機械学習モデルを組み合わせて予測性能を高める手法のこと。

*6 誤分類コストを考慮した機械学習:誤分類時のコストが非対称である場合にコストを最小化することを目的とした学習手法のこと。

蓄電池評価技術における取り組み

アグリゲーション事業においては蓄電池コスト低減や性能評価も重要となってきます。現在、系統・併設蓄電池は主に定置用リチウム電池(LIB)が使用されていますが、価格面や技術的特徴から今後の活用が見込まれる別種類の蓄電池もあります。しかし、そのような蓄電池は導入事例が限られており、性能や運用・保守に関する検証が必要です。そこで、実環境で蓄電池の実機評価を行うための実証サイト「NTTアノードエナジー バッテリー・リサーチパーク」を山梨県北杜市に構築しました。

検証の第一弾として、EVに搭載されていたLIB(EV用LIB)を再利用した蓄電池を導入し、2024年10月より運用評価を行っています(図6)。EV用LIBは一般的に定置用LIBよりも廉価とされ、さらにEV普及に伴い使用済みEV用LIBの流通量の増加が見込まれることから、価格低減やサーキュラーエコノミーの観点から有効と考えています。他方、EV用リユースLIBは使用履歴が不明なことが多く、寿命や安全性が不透明な状況です。そこで、性能にばらつきなく安定した充放電サイクルを繰り返すことができるのか、経年や型式が異なる蓄電池を組み合わせて充放電サイクルができるのか等を検証しています。

検証第二弾として、レドックスフロー電池の導入を2024年11月より進めています。この電池は、長寿命(劣化が非常に少なく電解液はリユース可能)、高い安全性(電解液は水溶液で不燃、危険物は不使用)などの特長を持っています。また、LIBと比較して大容量(数10 MWh級)や長時間放電(5~8時間以上)のケースでコスト優位性があるとされています。今後も新たな蓄電池評価や太陽光と組み合わせた運用検証等を行い、アグリゲーション事業の技術進化に取り組んでいきます。

構築・保守に関するサービス展開

当社では、これまでNTTの通信サービスや太陽光発電所の構築・保守で培ってきたエンジニアリング力を活かし、自社で資産保有する系統・併設蓄電池の構築・保守の内製化と、お客さまが資産保有する蓄電池へのサービス展開を検討しています。当社の強みは、設計・調達・監理・保守・資格者(主任技術者・施工管理技士)機能をワンストップで提供でき、全国拠点と24時間365日の監視体制を保有していることだと考えています。今後、国内の蓄電池導入は加速し、蓄電池の構築・保守のお客さまニーズも高まると期待されることから、エンジニアリング面でのカーボンニュートラル実現にも貢献していきます。

制度面での動向

国においても、再エネ普及拡大に向けて蓄電池導入を推進するさまざまな施策を展開しています。蓄電池投資の固定費を補填する長期脱炭素電源オークション(2023年度開設)、出力制御をFITからFIP電源の順とする制度変更(優先給電ルール見直し)によるFIP優遇措置、家庭用蓄電池等小規模の調整可能な低圧リソースを束ねての需給調整市場への参入緩和(2026年度以降予定)はその施策例です。また近年、再エネ発電による環境価値の発生タイミングと電力消費のタイミングを1時間単位で一致させるHourly Matchingの考え方にも海外では注目され始めています。国の施策動向も見据え、将来的なGHGプロトコル*7の改訂も注視しながら、再エネを中心とした電力供給モデルへの転換時に必要な調整力の確保を進めていきます。

*7 GHGプロトコル:温室効果ガス排出量の算定・報告をする際に用いられる国際的な基準。

NTTアノードエナジーがめざすビジョン

NTTアノードエナジーでは、社員が一体感を持ってエネルギー流通ビジネスに取り組めるよう、2023年1月に経営の羅針盤となるAnode Way(パーパス・ビジョン等)を策定しました。その中で、当社が将来ありたい姿(ビジョン)として、「カーボンニュートラルを実現するエネルギー流通のリーディングカンパニーになる」という目標を掲げています。この蓄電池を活用したアグリゲーションの取り組みが将来のカーボンニュートラル実現の中核になると考え、エネルギー流通のリーディングカンパニーになるための挑戦をこれからも続けていきます。

(左から)安山 信基/中山 達貴

NTTアノードエナジーでは、電力を創り、蓄え、調整し、届け、使う、といった一連のバリューチェーンを通じて、カーボンニュートラル実現に向けて日々邁進しています。蓄電池を活用したアグリゲーションは、その中でも将来の再エネを中心とした社会を支える重要な取り組みの1つになると期待しています。