Event Reports

持続可能な社会を支えるアクセスネットワークへの挑戦 未来を拓く技術に触れた「TSUKUBA FORUM 2025」

- IOWN

- サステナビリティ

- ソリューション

2025年5月15日(木)と16日(金)の2日間、茨城県つくば市にあるNTT筑波研究開発センタで、通信の未来を拓く最先端技術やリアルな現場課題に触れられる「TSUKUBA FORUM 2025」が開催されました。今回のテーマは、「世界を変える価値創造を 持続可能な社会を支えるアクセスネットワークへの挑戦」。通信インフラに関する技術開発やアクセス分野の課題解決に取り組むNTTアクセスサービスシステム研究所(以下、AS研)を中心に、IOWN/6Gをはじめとした持続可能な社会を支えるNTTグループのR&D成果とともに、NTTグループ各社やパートナー企業、協賛団体の取り組みなどが紹介されました。

持株会社 川添 雄彦副社長(取材当時、現チーフエグゼクティブフェロー)の基調講演の様子や注目の展示をピックアップして紹介します。

NTTアクセスサービスシステム研究所

誕生から5年が経過したIOWN。プロジェクトはさらに加速させていく

5月15日に行われた川添副社長による基調講演「IOWN誕生から5年 さらにその先へ」では、IOWN誕生からの5年間を振り返るとともに、今後の取り組みが紹介されました。

講演では、IOWNの特徴である大容量・高品質、低遅延、低消費電力を踏まえて、クラウド内視鏡やデータセンター間接続などの実証を説明。さまざまな取り組みを通じて実証した通信性能の改善や高度化を踏まえて、新たな価値の創造に注力していくことに言及。そして、NTTグループが1960年代から研究してきた光伝送技術を応用して光量子コンピュータの開発を進めていくことや、高精度のクロック伝送や量子技術を通じた「デジタル超越」を取り組みの柱としていくことを紹介しました。

IOWNをインフラとした未来社会の実現に向けて

展示では、通信の未来を拓く最先端技術やリアルな現場課題を解決に導く技術などが紹介されました。

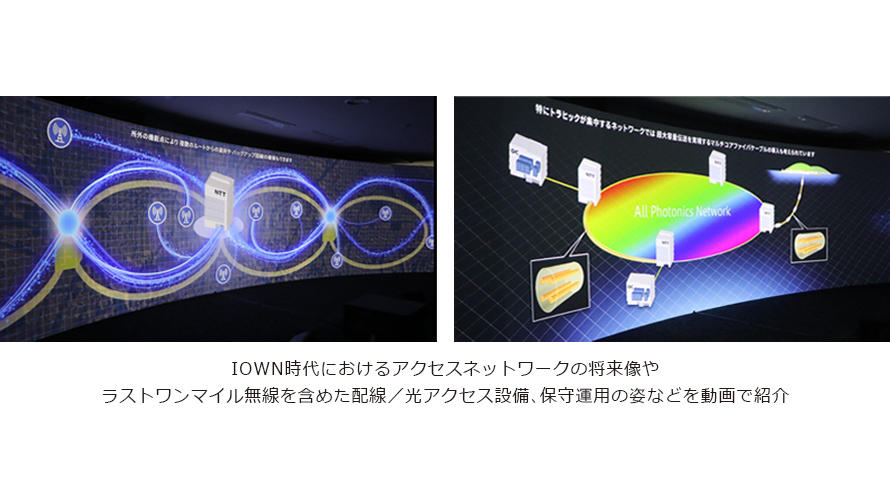

IOWNの社会実装に向けて、AS研が描く未来社会像と要素技術の繋がりからなるアクセスネットワーク像をデジタル化した、大都市で描いたイメージ映像「IOWN時代のアクセスネットワーク」が上映されました。映像では、さまざまな情報がリアルタイムにやり取りされ多様なサービスに活用される未来社会像や、IOWN/6G時代における大容量・低遅延サービスや多数アンテナの効率的な収容に向けて、無線・光アクセス・配線技術を活用したアクセスネットワーク像が紹介されました。

また、予期せぬ障がいに強いロバストなネットワークの実現に向けて、自然災害やネットワークシステム故障に対して、設備の被災予測やネットワークの状態可視化など、構築した設備やネットワークの保守運用を効率化し、社会インフラとしてサービスを安定的に提供するための取り組みが紹介されました。

「IOWN/6G時代に向けたアクセスNWテストベッド」では、AS研が研究開発と実証実験を一体的に取り組み、技術の導入を促進するためのテストベッド(新しい技術やシステムの実験環境)を構築して紹介しました。

「既設光ファイバの有効活用に向けた光分岐技術」の展示では、プライベートネットワークにおいてエリア拡大や急増する需要に対応するため、既存の光ファイバに分岐点を設け、新規で光ファイバを増設することなく、スピーディかつ低コストにエリアを拡張することを可能にする光分岐技術を紹介。既存の光ファイバの側面を研磨装置で削り、同じく側面が削られた分岐用の光ファイバとコアを合体させるように接続することで、既存のネットワークに新たな分岐点をつくり出します。実際にこの方式によって構築されたプライベートネットワークで、既設の光ファイバにつながったモニターの映像と全く同じものが分岐先のモニターに出力される様子が実演されました。

また「地上での接続作業を実現する機能電柱」では、作業安全の面で危険がある高所でのケーブル作業を、電柱の下部に接続機能を内蔵させることで地上での作業を可能にする未来の電柱を展示。これにより、馴染みのある高所での電柱作業が、地面に立って気軽に行えるようになります。その他、「マルチコア光ファイバケーブル・周辺技術」、「電柱や管路に依存しない簡易布設光ファイバケーブル 」、「建柱工事の省力化を実現する軽量な新素材電柱」が実験設備として展示されました。

故障対応や点検稼働の削減、誤認知の抑制など、リアルな現場課題への対応

5月15日には、最新のR&D成果をツアー形式で紹介するプレスツアーも開催されました。

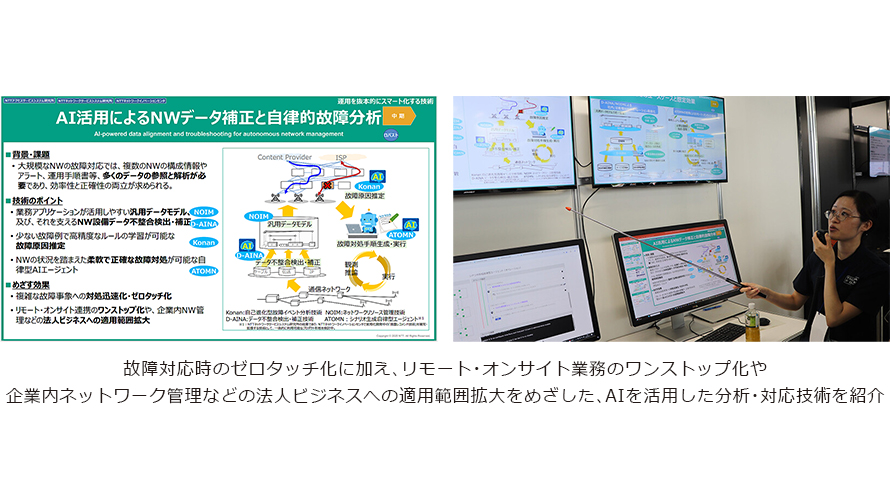

「AI活用によるNWデータ補正と自律的故障分析」の展示では、複雑な故障対応をゼロタッチ化する技術を紹介しました。大規模なネットワークの故障対応では、複数のネットワークの構成情報やアラート、運用手順書など、多くのデータ参照と解析が必要となり、効率性と正確性の両立が必要になります。この展示では、業務アプリケーションが活用しやすい汎用データモデル「NOIM」、それを支えるネットワーク設備データの不整合検出と補正を担う「D-AINA」、少ない故障例でも高精度なルールの学習が可能な故障原因推定を行う「Konan」、ネットワークの状況を踏まえた柔軟で正確な故障対処が可能な自律型AIエージェント「ATOMN」という4つのAIを活用した故障対応を、実際の画面やアルゴリズムの説明を通じて紹介。複雑な故障への対応迅速化、ゼロタッチ化、リモート・オンサイト連携のワンストップ化、企業内ネットワーク管理など、法人ビジネスでの適用範囲拡大をめざしています。

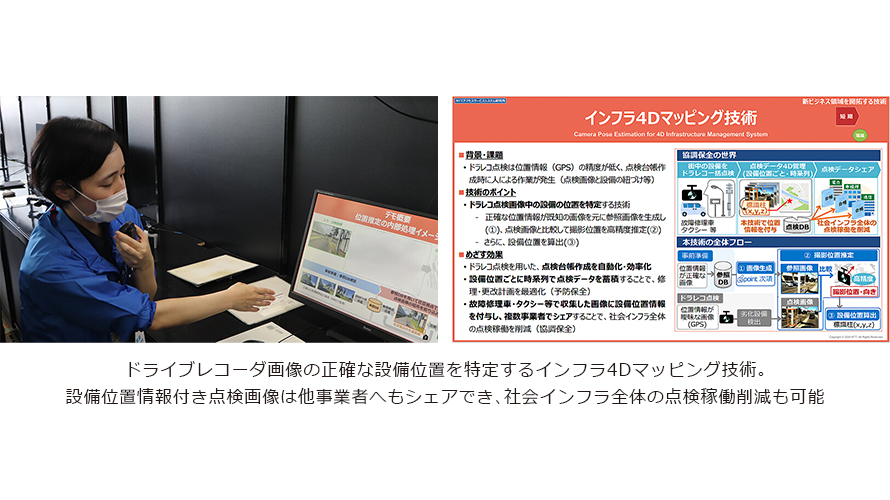

「インフラ4Dマッピング技術」の展示では、ドライブレコーダ画像の正確な設備位置を特定する技術を紹介しました。電柱や街灯など、街中の設備をドラレコで一括点検する場合、ドラレコの位置情報(GPS)の精度が低いため、点検台帳作成時の画像と設備の紐付けなど、人の手による作業が発生します。この課題を解決するために、画像の位置推定技術の研究を進めています。これは、NTTグループが電柱点検で取得した Mobile Mapping System(車両搭載測量システム)の画像をもとに、ドラレコ画像に視野が近い画像を生成し、その生成画像を参照することで、高精度に位置推定を行うという技術です。これにより、ドラレコを用いた点検台帳作成の自動化・効率化や、設備位置ごとに時系列で点検データを蓄積することによる修理・更改計画の最適化、そして、故障修理車やタクシーなどで収集した画像に設備位置情報を付与し、複数事業者でシェアすることによる社会インフラ全体の点検稼働削減が可能になります。

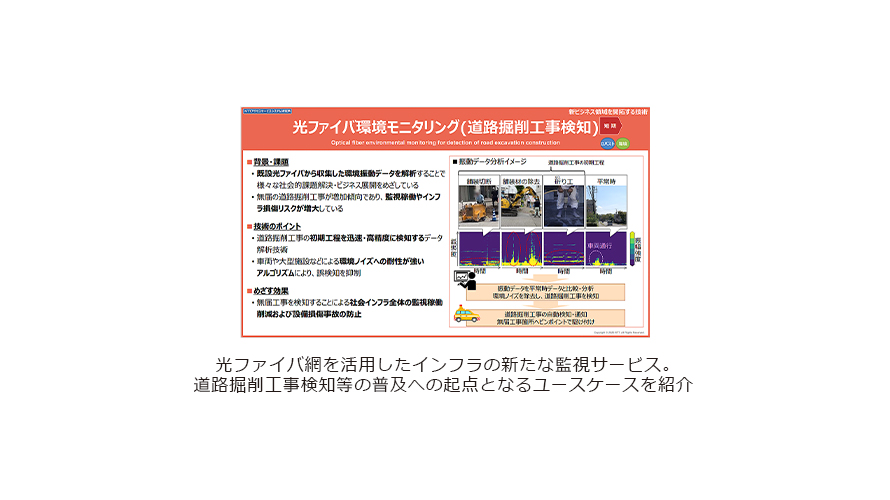

「光ファイバ環境モニタリング(道路掘削工事検知)」の展示では、インフラの新たな監視サービスを紹介しました。近年、無届の道路掘削工事が増えていることを背景に、監視稼働のコストやインフラ損傷リスクが高まっています。このような社会課題の解決に向けて、既設の光ファイバに振動センシング装置を設置し、収集した振動データを解析することで道路掘削工事を検知。さらに、平常時の振動データと比較・分析して工事の初期工程を高精度かつスピーディに検知し、環境ノイズへの耐性が強いアルゴリズムにより誤認知を抑制します。

サービスの高度化から新ビジネス領域の開拓まで、最新のR&D成果を紹介

プレスツアー以外にも「サービスの高度化」「多様化、運用のスマート化」「新ビジネス領域の開拓」をテーマとしたR&D成果や技術が数多く展示されました。

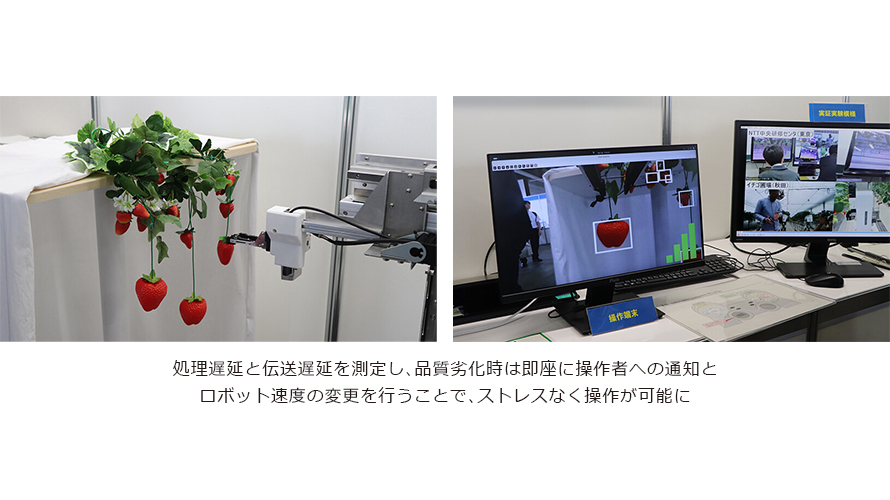

「低遅延FDN技術のスマート農業への活用」の展示では、エッジ処理と品質安定化による遠隔操作でのいちごの収穫を紹介しました。ロボットの遠隔操作アプリの入出力データを解析して処理時間を計測し、サーバ処理時間とネットワーク遅延時間の合計からエンド・ツー・エンドでの遅延を把握します。これによりリアルタイムにネットワークの品質を判断し、高品質の時には「高速モード」、中品質の時には「中速モード」でロボットアームを動かし、低品質の時には「緊急停止」のみの動作に変化させることで、ネットワーク品質に合わせた遠隔操作が可能です。簡単に遠隔操作ができるようになることで、農業者以外の人も含め、空き時間を活用して気軽に農業に参画できるようになるなど、省人化が可能になります。

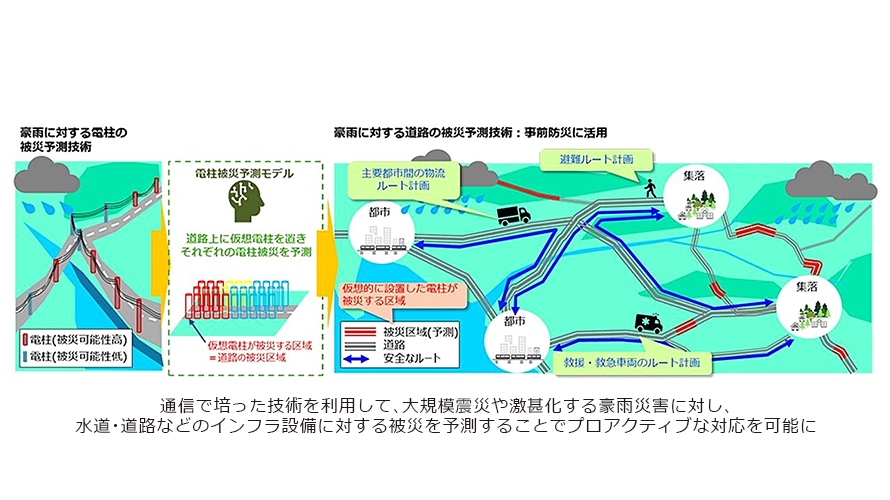

「豪雨に対する道路被災予測技術」の展示では、NTTグループがこれまで培ってきた、豪雨に対する電柱被災予測モデルを応用し、豪雨時に発生する土砂災害や盛土崩落による道路被災を予測する技術を紹介。予測対象道路のデータに、仮想の電柱を設置し、電柱被災予測モデルにかけることで、実際には電柱がない道路の被災を10メートルメッシュで予測します。過去の被災を学んだAIにより、自然災害に強い社会の実現をめざしています。

エネルギーの未来を変えるNTTグループのプロジェクト

会場では、NTTグループ各社の取り組みも紹介されました。

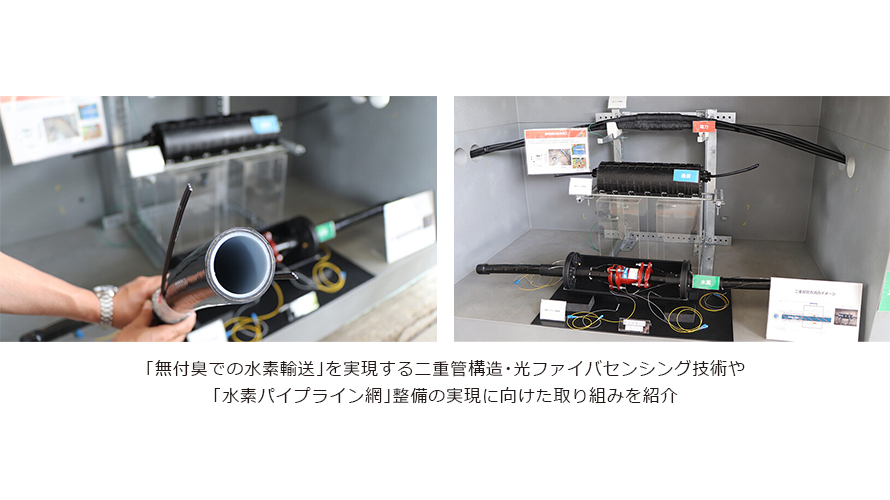

NTTアノードエナジーの展示では、既存地下空間を活用した水素パイプライン網整備へのチャレンジの様子を紹介。NTTグループでは、もともと通信用のケーブルを収容する「管路・とう道」を地下に構築していますが、通信インフラがメタルケーブルから光ファイバケーブルに変わりつつある中で、この地下空間に余剰が出ています。NTTアノードエナジーの取り組みは、その余剰部分を、需要が増えていくことが期待される水素のパイプラインとして活用していくものです。ポイントは、都市ガスのように匂いをつけることなく水素を送ること。漏れた時の検知を目的にガスには匂いをつけることが義務化されていますが、水素を活用する燃料電池や自動車は、そのような不純物を入れることで故障の原因になるため、現状は水素を使用する時に匂いを除去するというコストが発生しています。NTTアノードエナジーのチャレンジは、嗅覚に頼らず漏れたことを100%検知できる代替技術を確立し、匂いをつけることを非義務化することです。光ファイバケーブルによるセンシング、圧力センサー、水素センサーなどを駆使した二重配管方式で、制度改正につながる技術の実用化を進めています。

挑戦を続けながら持続可能な社会を支えていく

通信インフラの基盤となるアクセスネットワークの技術開発と、社会課題解決に取り組むAS研が中心となり、NTTグループのR&D成果を紹介した「TSUKUBA FORUM 2025」。会場では、IOWNが拓く未来社会像やAIを活用した故障分析、インフラ4Dマッピング、光ファイバによる道路掘削検知、スマート農業、設備劣化予測、豪雨災害予測など、多岐にわたる取り組みが紹介されました。

今回紹介されたR&D成果や技術が広く社会に適用・実装されるよう、これからもNTTグループR&Dの挑戦を紹介していきます。