2025年9月号

特集1

AIコンステレーション®のフィールドトライアルと展望

- AIコンステレーション®

- 大規模言語モデル

- 議論高度化

本稿では、福岡県大牟田市で開催したAIコンステレーションのフィールドトライアル「会議シンギュラリティ」を紹介します。AI(人工知能)どうしが議論を行うAIコンステレーション®によって、地域課題など立場によって解が異なる複雑な問題に対して多様な観点からアイデアや意見を導出し、人間どうしの議論深化や具体的な気付きを得られることを確認しました。

城間 祐輝(しろま ゆうき)/吉田 司(よしだ つかさ)

関口 裕一郎(せきぐち ゆういちろう)

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所

はじめに

AIコンステレーション®は、立場によって解が異なる複雑な問題の解決をめざしていますが、その活用が期待されるユースケースとして、コミュニティ内での議論高度化があります。企業や自治体など組織内の意思決定において、人間どうしの議論では表出しなかった観点やアイデアなどをAI(人工知能)どうしの議論から取り入れ、議論レベルを向上させることが期待されます。

本稿では、AIどうしの議論が人間どうしの議論活性化に効果的であるのかを検証したフィールドトライアル「会議シンギュラリティ」について紹介します。本トライアルは、AIコンステレーション®を地域課題の議論に適用し、関連した住民どうしの議論を行うワークショップの形態によって検証しました。以下では、本トライアルの設計に至った地域コミュニティにおける議論の現状、AIコンステレーション®の効用を踏まえたワークショップの体験設計、評価結果について述べます。

地域コミュニティにおける議論の場とその特質

フィールドトライアルを設計するにあたり、まず地域コミュニティのおける議論の現状を整理しました。一般的な議論の場として、以下のように大きく4種類が設けられており、関係者へのヒアリングを踏まえてそれぞれの特徴や問題を整理しました。

■タウンミーティング・ワークショップ

・首長が市民と地域課題や市政について直接意見交換をしたり、さまざまなテーマについて住民を集めて意見・アイデア出しの機会を提供したりする。

・開催目的は「アイデア出し」を主としているため、政策・制度に反映することが必須とされておらず、議論の場において出たアイデアや意見が生かされないことが多い。

・また、参加者に十分な事前情報が与えられず、自由な議論が行われてしまうため、実現性に乏しい・難しい意見やアイデアが出てしまうことが多い。

・さらに、議論の方向が参加者任せになってしまっており、場合によっては議論の場自体が参加者のガス抜きに活用されることがある。

■審議会

・法律や条例に基づいて設置された執行機関(市長や教育委員会等)であり、市政に多様な意見等を反映するため、執行機関が諮問した事項等を議論する。

・開催目的は「意見交換」であるが、行政として進める方向性を事前に決めていることが多い。そのため、事前に十分な情報提供がなく、会の進行がコーディネートされないため、議論自体が成立しないことがある。

・発言しない委員が過半数を占めるなどポジショントークにとどまることが多く、想定の範囲内での議論にとどまってしまい、方向性に悪影響を及ぼすような意見は抑制される傾向にある。

■協議会

・審議会等以外のもので、委員から広く意見を聴き、市政運営の参考とすることを主な目的に、要綱等に基づき設置される。

・開催目的は審議会と同じく「意見交換」であるが、行政にとって「見栄えの良い参加者リストづくり」に注力していることがしばしばある。

・また、行政から開催目的が明確化されないまま招集されることもあり、議論の方向性が参加者任せになり、明確に定まらないまま議論が進行されることがある。

・さらに、政策・制度に反映することが必須とされておらず、議論の場において出たアイデアや意見が活かされないこともある。

■意思決定機構

・地方自治体の政治・行政プロセスにおいて、意思決定がなされ、議会での可決を経て執行される。

・開催目的は「意思決定」であり、既存事業に対する取捨選択も重要な検討事項になるが、関係団体からの要望にこたえる必要があるため、既存事業の中止を避けつつ新規事業が追加されるなど、適切な取捨選択が行われないことが多い。

・また、特に地域においては、過疎化など行政内職員や予算、住民等のリソースに対する制約が高まっているため、議論すること自体の余裕や余力がなくなっている。

フィールドトライアルの体験設計

地域コミュニティにおける議論の場の現状から、タウンミーティングやワークショップなど、地域住民どうしがフラットに議論する機会にAIコンステレーション®を適用することが、議論活性化への効果検証としてもっとも有効であることが分かりました。そこで、ワークショップの形態によってフィールドトライアルを実施することとしました。

一方で、既存のワークショップにおいても議論が十分に盛り上がらない問題が見られたことから、専門家へのヒアリングを通じて以下のような観点を取り入れた体験設計を行うこととしました。

・ワークショップの参加者が発言「したくなる」

・発言者がAIどうしの議論に「乗ってくる」(よいテンポやAIへの親近感、真剣さを感じてもらう)

・ワークショップの参加者が自らのアイデアを持つ

・ワークショップの参加者が地域のいつもの会議では「言えない(言わない)」ことを言いやすいようにする

・議論すること(意見を交わすこと)を「楽しい」と感じてもらう

・アイデアを出し、意見を交わし、選ぶ(意思決定する)ことの経験(手触り)を得る

・テクノロジ(今回はAI)への食わず嫌い(拒否反応)や苦手意識を乗り越え、よきパートナーとして認識し、テクノロジを「活かす」方策を探るスタンスを得る

このような体験設計とすることで、AIが人間を排除するようなものではなく、人の手で試し、考え、「人間の可能性を引き出す」ような使い方にできると考えられます。また、住民どうしが「地域の発展に活かす」方策を見出すことが期待できます。

AIコンステレーション®を適用したワークショップとして技術の効果検証をするにあたり、ワークショップそのものの運営管理についても配慮が必要です。そこで、プログラム作成にあたり、以下のような観点に配慮することとしました。

・参加者の選定:話し合うテーマについて地域側で主要な役割を担っている団体や専門的な観点(専門性)を持っている人を選定する。

・グループの設定:互いが意見を言いやすい間柄であることや、意見が適切に分散される組合せとなるように議論のグループを設定する。多様な立場からの意見を見渡し、整理・集約する立ち位置を取り得る人をグループに1人配置する。

・信頼関係の構築:体験企画への参加の声かけを行う際、個別に説明の時間をとりAIコンステレーション®の技術やイベントの趣旨などを丁寧に説明する。事前にAIに与えた地域のローカル情報を参加者に共有する。地域住民は、身近な問題に対する発言に対して、「何を前提にしてどのような立場で話しているか」に敏感であるため、情報を共有することで信頼を高め、前提(企画者)への批判を可能にする。

・話しやすい雰囲気づくり:ワークショップの当日は開始前から参加者に個別で話しかけるなど、緊張感をほぐすような働きかけをする。

上記で検討した体験設計や運営管理を踏まえ、実際のフィールドトライアルを開催しました。

フィールドトライアル「会議シンギュラリティ」

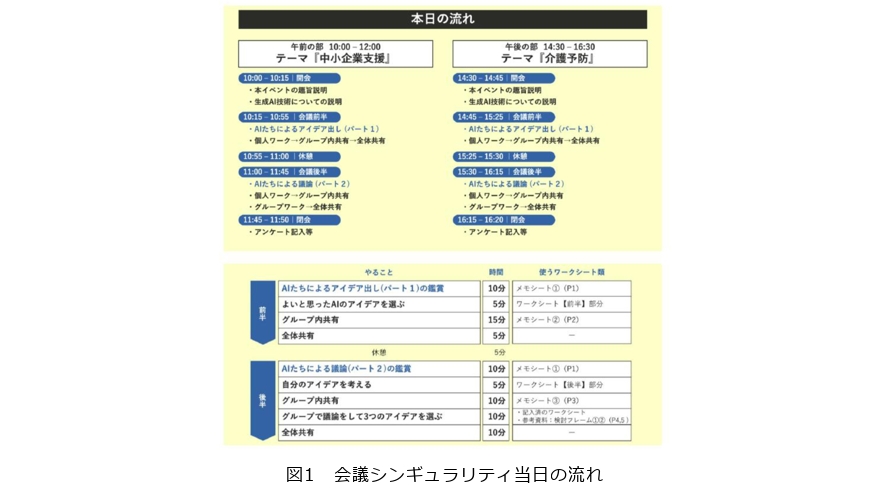

AIコンステレーション®のフィールドトライアルは、2024年10月17日に福岡県大牟田市において、「会議シンギュラリティ ~AIたちと考えるこれからの大牟田~」(1)として開催しました。事前に検討した体験およびプログラム設計に基づき、以下のワークショップとして実現しました(図1)。

■議論テーマと参加者

本ワークショップにおける議論テーマとして、大牟田市をはじめとした地方自治体が抱える課題を意識し、「中小企業支援」と「介護予防」の2つを設定しました。また、それらのテーマに適切な参加者へ声がけを行い、以下のような属性の住民を集めて開催しました。

① 中小企業支援 12名

・中小企業経営者

・労働組合員

・金融機関職員

・経済団体職員

・行政職員 など

② 介護予防 12名

・理学療法士

・作業療法士

・生活支援コーディネーター

・保健師

・行政職員 など

■AIコンステレーション®の設計

ワークショップにおいてAIコンステレーション®を活用するにあたり、「AIコンステレーション®実現に向けた研究開発」で紹介した技術を導入し、議論テーマに応じて重複がない自然で具体性のある発言を得られる実証システムを構築しました。その際、専門性を持ったAIモデルの例として、それぞれの議題に応じた役割を与えた「ペルソナ」を以下のように用意しました。

① 中小企業支援

・中小企業経営者

・労働組合職員

・金融機関職員

・経営学者

・中小企業診断士

② 介護予防

・医師(内科)

・作業療法士

・社会疫学を専攻する研究者

・歯科医師

・民生委員

これらのペルソナは、人間の参加者の属性と類似した役割に加えて、あえて存在しない役割のペルソナを用意することで、自身の視点からだけでは得られない発言を得られるようにしました。なお、AIコンステレーション®で活用しているLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)では、一般にこれらペルソナはプロンプトとして与えます。しかし、ペルソナとして役割や知識を過剰に記載すると、それら与えられた役割に固執した発言となってしまい、議論の広がりが得られないことから、立場と発言の方向性を簡潔に与えるようなかたちとしました。

(1) 中小企業診断士のプロンプト例

・中小企業診断士:中小企業からの相談を受け、伴走型の経営支援を長年やっている。

また、LLMは一般的な知識を持っていますが、そのままでは大牟田市またはその周辺に適した情報を出力しません。このため、大牟田に関連したローカル情報についても、同様に簡潔にプロンプトに与えることで、参加者がAIどうしの議論に自然に入り込めるようにしました。

(2) 大牟田ローカル情報のプロンプト例

① 人口(2024年4月時点)

・人口はピーク時の20万8887人(1959年)から10万5753人(2024年)へと著しく減少している。

・高齢化率は38.2%(2024年9月1日現在)であり、10万人以上の都市において全国で2番目に高い状況。

・過去20年間において、自然動態における減少幅は拡大傾向にある一方で、社会動態における減少幅は縮小傾向にあるが、ここ数年はおよそ200~500人程度が毎年域外に流出している。具体的には、男性女性ともに、一般にいわれる進学や就職に伴う10代後半から20代前半の若年層の流出が続いている。

② 労働供給制約の状況

・生産年齢人口と就業者数との差が年々縮まり、2020年間からの5年間で最大2000人(年間400人)程度の「働き手不足」が起きる可能性がある。

・周辺自治体も大差なく、大牟田市の就業者が居住する主な自治体の生産年齢人口は、2040年には15万7687人となり、2020年と比べて5万3219人減少する見込みにある。

(以下略)

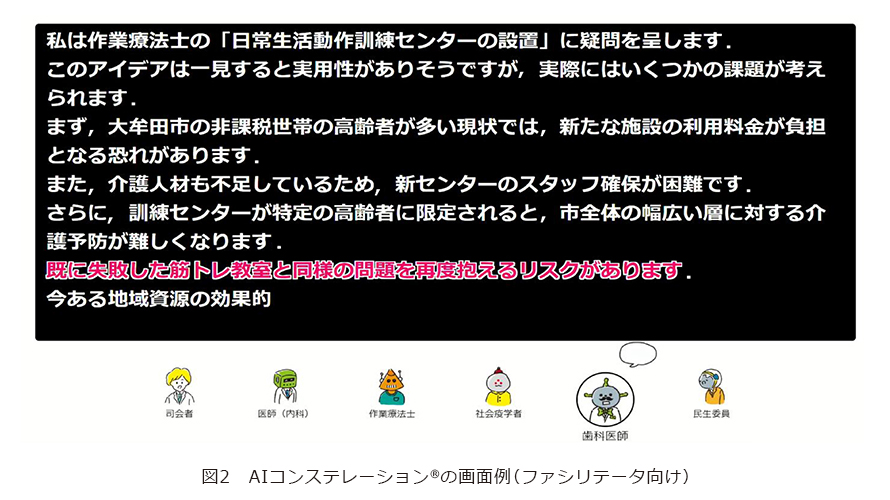

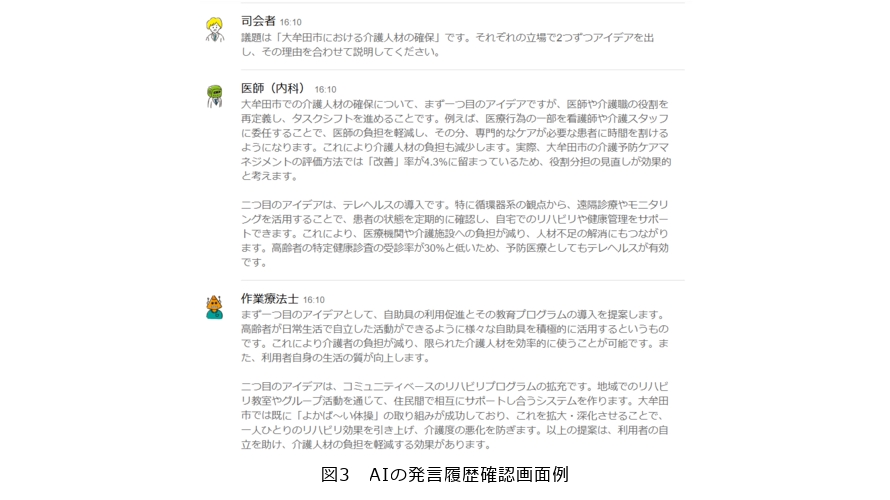

AIコンステレーション®による議論の様子はテキストとして表示されますが、人間のようにノンバーバルな情報がないことから、いかに参加者が議論の展開をキャッチアップできるかが問題になります。そこで、参加者に提示するユーザインタフェースとしては、ファシリテータ向けでリアルタイムに参加者全員が閲覧できるスクリーンと(図2)、人間どうしで議論する際に再度AIの発言を確認できる発言履歴確認画面を用意しました(図3)。これにより、通常の議論でも起こりがちな「議論についていけない」「最後の発言をピックアップして議論を進めてしまう」ことの回避をねらいました。

■プログラムの進行

少人数での活発な議論を重視するため1グループを3~4人の設定とし、グループで1つの円卓を囲み議論する形式としました。少人数のグループに分けることで参加者1人ひとりの積極性を引き出すねらいがあります。

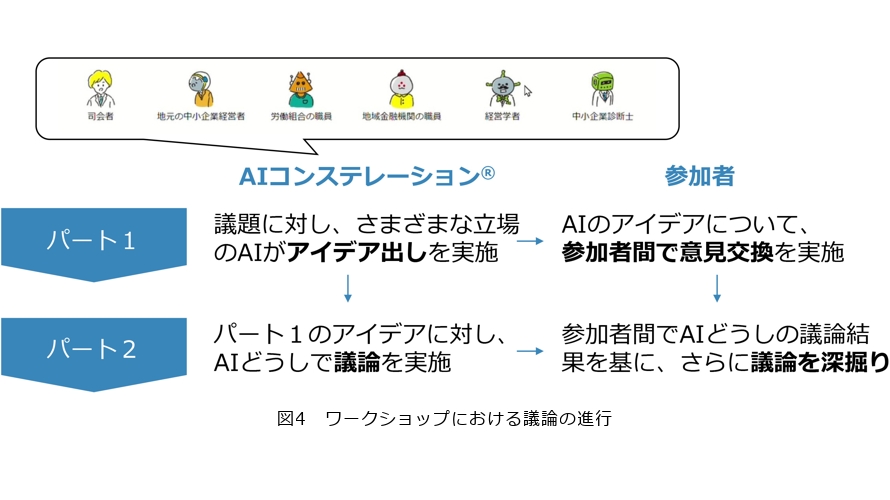

全体としてファシリテータがプログラムを進行するとともに、各グループでの議論は以下のように進めました(図4)。

① AIコンステレーション®を用いて、さまざまな立場のAIどうしがテーマに基づいたアイデアを出し合い、参加者はそれら出力されたアイデアを閲覧する。その後、AIが出力したアイデアについて参加者がグループ内で意見交換を行う。

② AIコンステレーション®を用いて、AIがパート1で出力したアイデアについて互いに具体的理由を添えた批判を行い、参加者はそれらアイデアへの批判を閲覧する。その後、AIどうしのやり取りを手掛かりにグループ内でさらに議論を深め、大牟田で取り組むべき政策アイデアをまとめる。

このようにAIと人間が同時に議論するのではなく、AIの議論を受けて人間が議論するかたちをとることで、AIの意見を参照せず人間側がいつもどおり議論することを回避するとともに、AI側のアイデア・意見に注目して自身の思いを言語化することをねらいました。またそのうえで、AIの発言を「選ぶ」というかたちをとることで、「自らの意見を言いたい」という気持ちを引き出し、価値基準(選定基準)や賛同・批判のかたちで参加者それぞれが「自らの意見」を予感することを期待しました。さらに、AIどうしが議論(互いに批判)するステップを入れることによって、批判的であっても合理的理由とともに発言することが許容される環境をつくり、一般的な社会関係では発言が難しい役割どうし(例えば、セラピストから医師)でも意見を言うことが許される雰囲気をつくることをめざしました。

会議シンギュラリティに対する参加者の反応

ワークショップの終了後、AIコンステレーション®によるAIの発言に対し、自然・具体性の観点や具体的な気付きがあったかどうかなど、会議シンギュラリティ参加者24名に対して以下のようなアンケートを実施しました。

① Q1:AIどうしの議論から新しい気付きがありましたか。

選択肢「とてもあった」「まああった」「あまりなかった」「全くなかった」の4段階

② Q2:AIどうしの議論をベースに人間が議論することによって、議論の内容が深まったと思いますか。

選択肢「とても思う」「まあ思う」「あまり思わない」「全く思わない」の4段階

アンケート回答結果は、Q1は「とてもあった」が7票、「まあまああった」が17票となり、Q2は「とても思う」が12票、「まあ思う」が12票という内訳となりました。肯定的な意見が回答の100%を占めたことから、複数AIによる議論によって参加者が違和感なく議論を深められ、かつ、具体的な気付きが得られることが確認できました。

また、会議シンギュラリティ参加者が議論中にAIコンステレーション®を使うことによって感じた効用をヒアリングしました。主な意見は次のようになります。

・人間どうしだと意見の衝突や相手の意見への批判を避けがちだが、AIの意見に対してだと遠慮なく批判できるのが良かった。

・まずAIが議題に対して議論してくれることによって、人間どうしだと遠慮して先送りしがちな問題が議論の場に出されることがあり、踏み込んで話ができるのが良かった。

・出力されたAIの意見を批判的にみることで、その結果を踏まえた自分自身の考えや意見を言語化することがかなり容易になった。

・会議シンギュラリティ序盤に行うべき意見出しをAIが行うため、人間がその後の意思決定に関する議論に時間を割くことができて有意義だった。

・今回のような技術があると地方自治体の会議が面白くなると思う。

参加者の意見から、フィールドトライアル向けのさまざまな検討がうまく機能し、参加者にも有益な体験設計が提供できたことが確認できました。

まとめと今後の展開

AIコンステレーション®のコンセプトを「会議シンギュラリティ」として実施することで、本コンセプトが人間どうしの議論の質向上に寄与できることが確認できました。生成AIは、人間に代わるものではなく、むしろ人間の議論を刺激し質を高めるためのパートナーの役割を果たしていたといえます。今後は、多様な地域課題に対する議論への適用に取り組むとともに、企業内での会議・戦略議論への応用など、さまざまな人間の知的作業高度化に寄与することをめざし、AIコンステレーション®の研究開発を推進していきます。

■参考文献

(1) https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/10/17/241017a.html

(左から)城間 祐輝/吉田 司/関口 裕一郎

実際のフィールド検証を行うことで初めて分かる発見や得られた知見を研究開発に活かし、さらに研究開発を加速させるような取り組みを今後も進めていきます。