2025年7月号

from NTTドコモビジネス

認知症で不安になる本人・家族・企業が少なくなる社会へ。電話×AIによる「脳の健康チェック」サービス

高齢化が急速に進む中、2040年には高齢者の3人に1人が認知症・軽度認知障害(MCI)になると予測されており、予防や発症後のケアなどへの意識が高まっています。NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーションズ)は「認知症で不安になる本人・家族・企業が少なくなる社会へ」をコンセプトに、通話によりAI(人工知能)が脳の健康状態を確認するサービス「脳の健康チェック」を開発しました。本稿では、サービスの概要と将来の展望について紹介します。

増える認知症患者

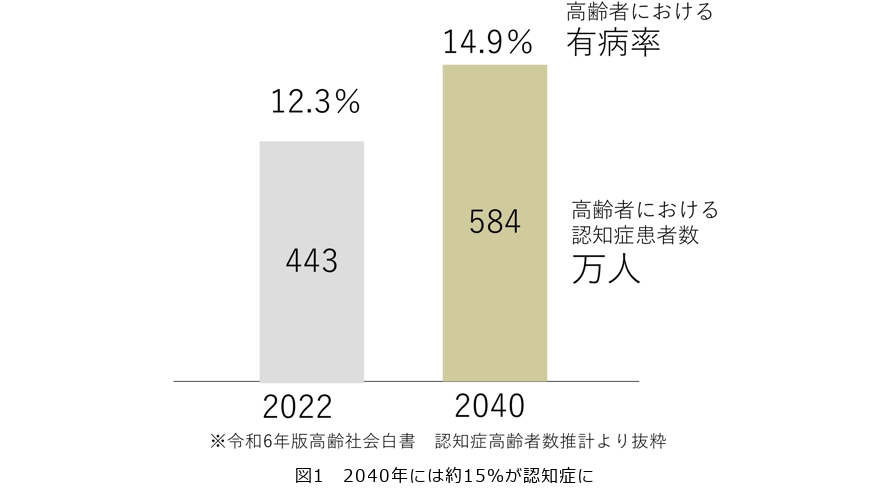

高齢化が急速に進む中、2022年には認知症患者が443万人であったのに対し、2040年には584万人が認知症になるとの予測もあります(1)(図1)。認知症患者の増大は高齢者の社会参加において、高齢者本人だけでなく、その家族の負担も含めて労働市場への参加に大きな障害となっていくと予想されています。また、現在の社会は「認知症患者が当たり前に存在すること」を前提とした社会設計がされていません。例えば、認知症高齢者の保有する金融資産額は2020年時点では160兆円であったのに対し、2030年には215兆円に達すると予測されています(2)。これは個人金融資産の実に1割に相当します。現行の制度では、銀行や証券会社の口座は本人の意思確認が難しくなると凍結されるため、認知症高齢者は預金を引き出すことができません。介護サービス費用等への充当が難しくなるなど個人の問題はもちろん、金融資産が経済活動に回らなくなる部分が増えて投資低迷や景気後退を招くシナリオも考えられます。

これらの社会課題の解消には、認知症の有無にかかわらず、「高齢者が健康で自立し、安全な生活を送ることのできる社会」が求められます。高齢者の生活、健康および福祉の向上を目的とする革新的な解決策を創出し、それらを社会に実装するための取り組みを進めていく必要があります。また、認知症は誰でもなり得ることから、認知症への理解を深め、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を創ることも重要です。

認知症の早期発見の重要性

認知症とは、脳の病気や障害などさまざまな原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。さまざまな病因の中で、もっとも有名なのがアルツハイマー型認知症です。アルツハイマー型認知症を中心に大半の認知症については投薬や治療で完全に回復することは望めないとされています。一方で、一部の認知症には症状の進行を遅らせる薬が存在しています。また、生活習慣の見直しや認知機能のトレーニングも認知機能の低下を遅らせる効果が期待できるといわれています。これらのことから、「いかに早期に治療や投薬を始められるか」がもっとも有効な治療の鍵となっています。さらに、認知症の手前の状態である軽度認知障害(MCI=Mild Cognitive Impairment)と呼ばれる段階であれば、適切な対策や治療を行うことで認知症の発症を遅らせる、または発症前の状態で進行をほぼ停止させられるといわれています。MCIの段階、または認知症の初期で発見するためには、本人、家族、企業など社会全体が認知症に対する意識を高め、認知機能の変化に気付くことができる環境を整えることが非常に重要です。

時間と手間のかかる検査

「早期発見が重要」とはいえ、認知症のような患者数が数百万人におよび、その候補者は数千万人におよぶ病気において、例えば、「65歳以上全員に年に1回、医学的検査を行う」という対策は現実的ではありません。「認知症の疑い」を検査するためには、現在主に神経心理学的検査*1が用いられています。これらは専門の医療機関でなければ実施できず、非常に手間と費用がかかります。このような検査を「65歳以上全員に年1回」実施することは、早期発見につながる確実な対策であっても、実現はほぼ不可能と考えられます。そこで、多少精度が低くても簡便な検査で医学的検査をある程度まで代替できないか、という発想で行われているのが、認知症の疑いの有無を判断する「スクリーニング(ふるい分け)としての検査」です。神経心理学的検査には十分な研究とデータの蓄積があり、これをなるべく簡便に行えるよう工夫されたスクリーニング検査手法が存在します。代表的な検査としては「改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や「日本版 Mini-Mental State Examination(MMSE-J)」があり、多くの臨床場面で利用されています。これらのスクリーニングには高い信頼性と実績がありますが、それでも、①対面方式で30分といった時間を要する、②軽度あるいは初期段階の症例に対する感度が低くなる、③一定の訓練を受けた実施者でなくては結果が不正確になりがち、などの課題があります。

*1 神経心理学的検査:脳の損傷や認知症等によって生じた知能、記憶、言語等の高次脳機能の障害を評価するための質問−回答形式の検査です。

認知機能の変化をチェックするシステムの開発

■AI活用の電話検査システムトライアル「脳の健康チェックフリーダイヤル」

これら既存のスクリーニング検査の課題を解決し、誰もが簡単に認知機能の変化に気付くことができる手法として、NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーションズ)はAI(人工知能)を活用した電話検査システムを開発しました。「脳の健康チェックフリーダイヤル」と名付け、2022年9月21日より無償トライアルを開始しました。このシステムは日本テクトシステムズ社の認知機能みまもりAI「ONSEI」のアルゴリズムを利用して、時間見当識の質問(西暦で何年何月何日何曜日ですか?)に対して利用者が発話した数秒の音声および年齢から、認知機能に変化があるかどうかを判定します。「ONSEI」は、1008の音声特徴量および3種類の識別アルゴリズムの組合せを解析することで生み出されたAIで、軽度認知症群に対して約98%の正分類率で判定することができるとされています(3)。フリーダイヤルに電話をかけ、自動音声と通話するだけで1分程度の極めて短い時間で、既存の認知症スクリーニング検査と同等もしくはそれ以上の精度で判定できます。また、高齢者でも使い慣れた「電話」を利用しているため、誰もが日々の生活の中で簡単に認知機能のチェックを実施できます。

■脳の健康チェックplus

「脳の健康チェックフリーダイヤル」は、開始約1カ月で40万コールもの利用があり、簡易に認知機能のチェックができるサービスへのニーズが多いこと、高齢者を中心に社会全体の認知症への関心が高いことが分かりました。その一方で、パートナー企業からは「認知症になってからでは手遅れになる」「予防のためにも、より早いタイミングで認知機能の低下が分かるようにしてほしい」などの課題も寄せられました。この課題を解決するために2023年9月21日よりトライアルを開始したものが「脳の健康チェックplus」です。「脳の健康チェックplus」は電話・音声にて、短時間で、どこでも、簡単にチェックするという「脳の健康チェックフリーダイヤル」の特徴は変えずに脳の健康状態をより早期に、詳細に変化をチェックすることをめざしたものです。「脳の健康チェックplus」でより早期の認知機能低下領域を検知するために日本テクトシステムズ社と共同開発したアルゴリズムが「M-KENSA」です。「M-KENSA」は「ONSEI」でも採用していた時間見当識の質問に加え、情報をどれだけ覚えられるかを確認するための即時記憶と、頭の中に情報を貯め更新ができるかを確認するためのワーキングメモリの設問を採用しています。本設問の採用にあたってはシルバー人材センターなどを通じて300名以上の参加者を公募し臨床研究を実施しました。MCIと健常を判別する機械学習モデルを構築するための設問を複数用意し、もっともMCIの判別精度が高くなる設問の選出、検査短縮化に寄与する設問の回数を導出しています。このアルゴリズム開発により自動音声と通話することだけ、かつ6分程度の短時間でMCI相当の認知機能低下の疑いを判別できます。「脳の健康チェックplus」はナビダイヤルにより提供され、フリーダイヤルと異なり、利用者の費用負担が発生するにもかかわらず、開始半年で約1.5万コールの利用があり、MCI領域の認知機能低下を判別する高齢者ニーズがあることが確認できました。また、パートナー企業からの問合せも増加し、MCI領域を判別することがサービスとして求められていることの確認ができました。

■法人向けサービス「脳の健康チェック」

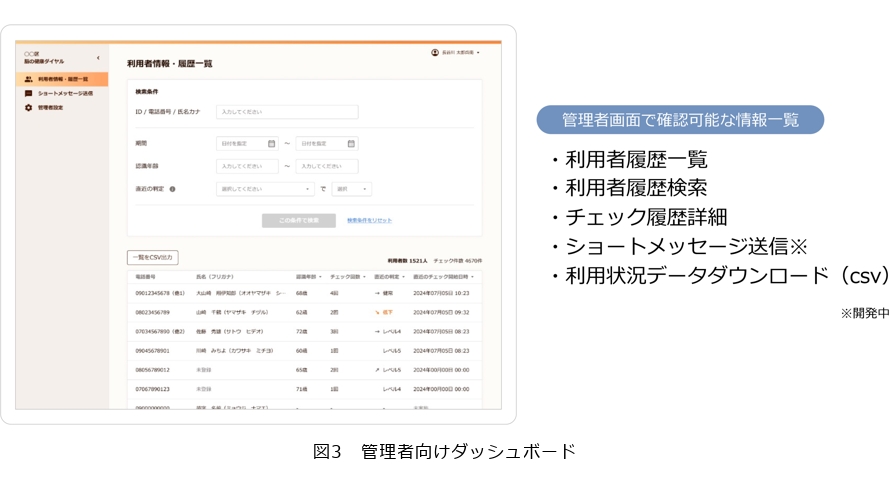

「脳の健康チェックフリーダイヤル」と「脳の健康チェックplus」の2回のトライアルを経て法人のお客さま向けのサービスとしてリリースしたものが「脳の健康チェック」です。本サービスは「脳の健康チェックフリーダイヤル」と同等のチェック機能を「かんたんチェック」「脳の健康チェックplus」と同等のチェックを「くわしくチェック」というメニューで事業者専用のフリーダイヤル、または、ナビダイヤルで提供でき、ガイダンスについてもお客さまの要望に合わせたカスタマイズを行います。チェック後はSMSにより脳の健康チェック結果を希望者に送付するとともに、チェック結果に合わせたサービスが案内可能になります。電話によるチェックに加え、ユーザ向けの新たな機能として追加されたものがWebでの履歴確認機能です。ユーザ登録を行うことで、過去のチェック結果を一覧で確認することができ、定期的に脳の健康をチェックするきっかけをつくることに役立ちます。ユーザインタフェースは高齢者でも使いやすいインタフェースを意識し、また、オレンジ色を基調としたデザインに統一しました(図2)。事業者向けには、履歴管理ができる管理者画面を提供します。「脳の健康チェック」にコールいただいた方の履歴を一覧で確認することができ、利用率や施策継続率を把握することができます。1人ひとりの実施状況も細かく確認ができ、徐々に認知機能が低下していないかの確認を行うことで適切なフォローアップや予防施策が立案可能になります。また、長期間ご利用がないユーザにはSMSによるリマインド機能により管理者から利用者にコンタクトを能動的にとり、利用を促すことができます(図3)。

法人向けサービス「脳の健康チェック」は主要な利用ターゲットとして自治体、生命保険業の顧客を想定しています。自治体では認知症患者の増加による医療費や介護費の増大が財政の負担になっており、認知機能の維持、向上に向けた予防施策を実施しています。加えて、2023年には認知症基本法が可決され、2024年から施行されました。認知症基本法は、認知症の人々が尊厳を保持しつつ希望を持てるような社会をめざす法律です。法律内では基本理念が7つにまとめられており、認知症の人々が基本的人権を享受し日常生活を営むこと、国民が認知症に対する正しい理解を持つこと、認知症の障壁除去だけでなく、彼らの社会参画の機会確保、適切な保健医療サービス・福祉サービスの提供、家族への支援、そして予防・診断・治療等の研究の推進や教育など総合的な取り組みへと広げることが求められます。また、2024年12月には認知症施策推進基本計画が策定され、地方自治体もそれぞれの特色に応じた具体的な計画を策定・推進することとなっています。これらの計画達成のために「脳の健康チェック」を活用することで認知症への理解を促進、社会参画の機会を確保し、認知症の予防につなげることができます。具体的なユースケースとしては自治体が主催するヘルスケアイベントなどへの送客が考えられます。自治体の広報誌などへの電話番号の周知などにより脳の健康チェックを実施いただいた後、チェック結果に合わせて認知症セミナーなどのイベントへの来場やウォーキングなどの健康増進施策、既存認知症スクリーニング事業への参加を案内します。これにより今までイベントや健康増進アプリ、マイナンバー活用などのICTサービスに興味を持たなかったユーザの参画を推進することができます。また、健康増進施策後に脳の健康チェックを実施することで認知機能が維持されているかの効果測定に活用することもできます。兵庫県養父市では、パーソナルデータ連携基盤*2に接続するかたちで「脳の健康チェック」が導入されました。養父市施策であるリンクワーカー*3活用に向けて、脳の健康チェック結果をシステム連携し、認知症施策支援に活用されています。また、一部の自治体では独居の高齢者住民に対して訪問や電話確認による見守りを行っている場合もあります。福島県会津若松市では脳の健康チェックの結果に合わせた職員の訪問など、既存の見守りサービスの効率化や価値向上を目的とした実証実験を実施しました。

生命保険業では保険契約者への付加価値サービスとしての導入が想定されます。多くの生命保険会社では補償前後のヘルスケアサービスに注力しており、認知症保険やMCI加入者に対する認知機能維持、予防につながるサービスとして脳の健康チェックを活用できます。また、今までの対面営業に代わる電話による新たな顧客タッチポイントとしても活用が期待できます。

そのほかの業界においても法制度の整備とともに今後認知機能をチェックするソリューションの導入は進んでいくものと想定されます。具体的には、介護施設やスポーツジムの集客コンテンツ、運輸、建設業界などへはアルコールチェックのように業務開始前に認知機能スクリーニングを実施すれば、運転や作業の安全性の向上が期待できます。金融機関での活用についても検討が可能です。高齢者を対象に、ダイレクトバンキングやコールセンタなど顧客との接点で脳の健康チェックを定期的に実施することで、認知機能の低下前に家族信託や成年後見制度など適切な資産管理につなげるなどの連携も想定されます。

「脳の健康チェック」は今後も機能拡充を検討しています。より高齢者への気付きを促すサービスとしての技術、連携サービスの検討や電話以外の対応可能なインタフェースの拡充も検討しています。一例として2024年9月21日よりトライアルを開始したものが「おもいでダイヤル」です。「おもいでダイヤル」はフリーダイヤルへ発信することで、懐かしい思い出話をテーマにAIと雑談し、その内容から認知機能チェックと同時に、脳の健康維持の効果も期待するサービスです。また、チェック後の行動変容サービスとの連携ラインアップも増やしていく予定です。東京都三鷹市では、株式会社CogSmartと共に、「脳の健康チェック」を提供し、住民の認知機能の低下に対して気付きを与え、CogSmart社提供の脳ドックサービスおよび運動習慣取得サービスにつなげることで認知機能の維持改善につなげる臨床研究を実施しました。私たちは「脳の健康チェック」が社会に広がることで社会全体の認知症に対する意識を高め、認知機能の変化に早期に気付くことができるようになると考えています。これからもパートナー企業やサービス提供者と取り組みを進め、「認知症で困る本人、家族、企業が少なくなる社会」をめざします。

*2 パーソナルデータ連携基盤:LGWAN-ASPサービス内にある養父市の個人情報管理サーバから、パーソナルデータだけを取り出し、サービス間で連携可能とするもので、市民が自身のパーソナルデータの提供先を設定できる同意管理機能なども提供します。

*3 リンクワーカー:投薬だけに頼るのではなく、地域の人やコミュニティにつなげることで健康と福祉の問題の根本原因に対処する橋渡し役のこと。

■参考文献

(1) https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_2_2.html

(2) https://www.dlri.co.jp/pdf/macro/2018/hoshi180828.pdf

(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38784298/