2025年9月号

from NTTドコモビジネス

カーボンクレジットで森と人を育む、森林価値創造プラットフォーム「森かち」

日本の脱炭素政策の進展に伴い、Jークレジット制度が注目される中、森林クレジットは環境や地域、企業価値の向上に貢献する手段として期待されています。NTTドコモビジネスと住友林業は、森林価値創造プラットフォーム「森かち」を通じて、森林クレジットの創出と流通を支援し、地域活性化や生物多様性保全にも寄与しています。

日本における脱炭素の潮流とカーボンクレジット

近年、気候変動に関する動きが国内外で目まぐるしくなっており、日々ニュースでも気候変動や脱炭素というキーワードを耳にすることが増えていると思います。この背景には温室効果ガス(GHG:Greenhouse Gas)削減のための国際枠組みとして制定されたパリ協定が大きく影響しています。

国際的な気候変動問題解決に向けた動きをさかのぼると、1992年に気候変動枠組条約(UNFCCC)が採択され、この条約のもとで気候変動防止を目的として、1997年の第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)で京都議定書が採択されました。京都議定書の中では、先進各国に温室効果ガス排出削減目標を課すかたちでしたが、主要参加国の離脱に伴う実効性の低下から、2015年のCOP21において、各国は京都議定書に替わる新しい温室効果ガス削減のための国際枠組みとしてパリ協定に合意することになります。このパリ協定は2020年から運用が開始されており、各国はパリ協定に準拠して気候変動対策を進めています。

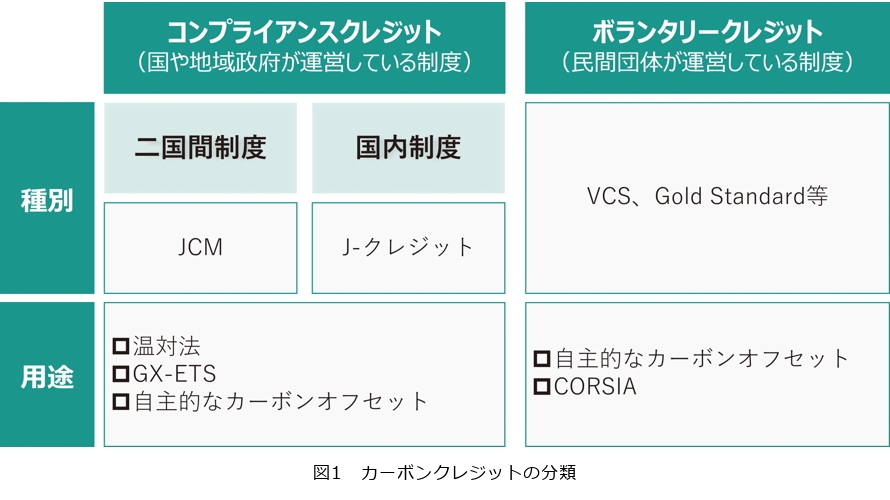

パリ協定採択後の日本の取り組みについては、2020年10月に当時の菅義偉首相が「2050年までにカーボン・ニュートラルをめざす」ことを表明し、この実現に向けて2021年10月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定され、そのもとで「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することをめざし、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続けていく」との目標値が示されました。このパリ協定の目標値達成に向けて、企業などによる脱炭素の取り組みが本格化していく中で、地球温暖化対策計画における分野横断的施策として位置付けられたのがJークレジット*1制度です(1)。

Jークレジット制度は、カーボンプライシングの一種であるクレジット制度であり、日本国が運用するコンプライアンスクレジットに該当します(図1)。

*1 Jークレジット:日本政府が運用する制度で、温室効果ガスの排出削減や吸収量の増加を第三者が認証し、クレジットとして取引できる仕組みです。省エネ・再エネ・森林吸収などの取り組みが対象となります。

森林由来のカーボンクレジットにおける現状

Jークレジット制度全体としては、認証量が年々堅調に増加しており、2025年5月時点で累計1125万t-CO₂が認証されています(2)。さらにJークレジット制度が注目を集め、取引の活性化が期待されている背景には、制度面での大きな後押しがあります。まず、東京証券取引所がカーボンクレジット市場を開設したことで、企業や投資家がクレジットをより透明かつ効率的に売買できる環境が整いました。これにより、Jークレジットの流通が加速し、市場としての信頼性も高まっています。さらに、GXリーグ*2では、企業の脱炭素経営を支援する枠組みとして、排出量取引制度(GX-ETS)*3が導入されました。この制度は、企業が排出量の削減努力を経済的価値に変える仕組みであり、Jークレジットの活用を促進する重要な役割を果たしています。

森林クレジットとは、森林の適切な管理(施業)等によって増加したCO₂吸収量を環境価値として認証する制度です。日本国内の森林経営活動によるCO₂吸収ポテンシャルは、年間1億7500万t-CO₂と推計されており(1)、非常に大きな可能性を秘めています。森林管理には、間伐などの森林経営活動や植林活動が含まれ、これらを継続的に行うことで森林の炭素吸収能力を高めるだけでなく、生物多様性の保全、水源涵養、土壌保全など、多面的な環境機能の維持にもつながります(3)。このような森林の多面的な価値は、国際的にも「自然に根差した解決策(Nature-based Solutions)」として高く評価されており、気候変動対策と生態系保全の両立に貢献するものだと考えられています。

また、森林クレジットは、企業が環境活動に積極的に取り組む姿勢を示す手段としても有効です。例えば、地元で創出されたクレジットを活用することで、地域社会との連携や貢献を明確に打ち出すことができ、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として高く評価されます。さらに、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資への対応や、環境意識の高い消費者・投資家へのアピール手段としても有効であり、企業ブランドの向上や企業価値の強化につながります。

加えて、森林クレジットの活用は排出量のオフセットにとどまらず、社員がクレジット創出にかかわる森林の保全活動に参加することで、社内の環境意識の醸成や行動変容を促す効果も期待されます。しかし、クレジット創出に必要となる森林管理を継続的に行うには、長期にわたる経済的負担が課題となります。森林クレジットを創出し、販売することで得られる収益は、こうした負担を軽減し、持続可能な森林施業の支援につながる可能性があります。

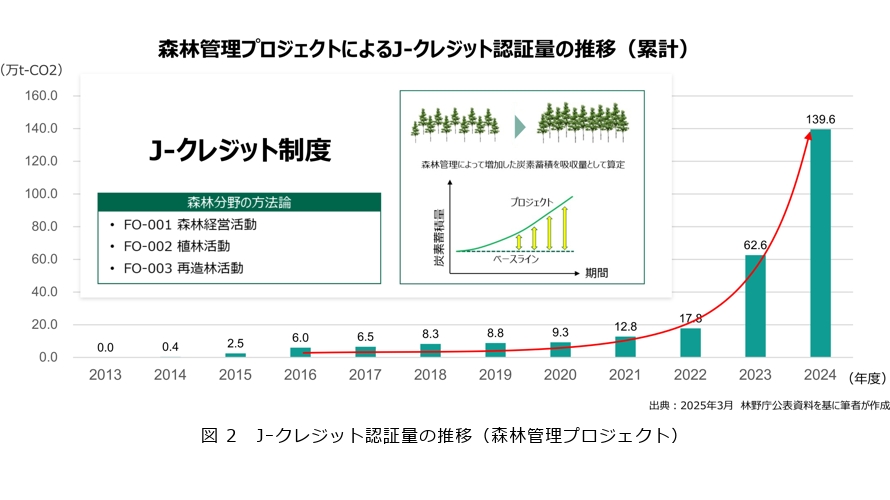

その一方で、森林由来のJークレジットは、2025年3月時点で累計139.6万t-CO₂が認証されており、年々増加傾向にはあるものの、Jークレジット全体に占める割合は依然として低く、現状では活用が限定的です(4)(図2)。

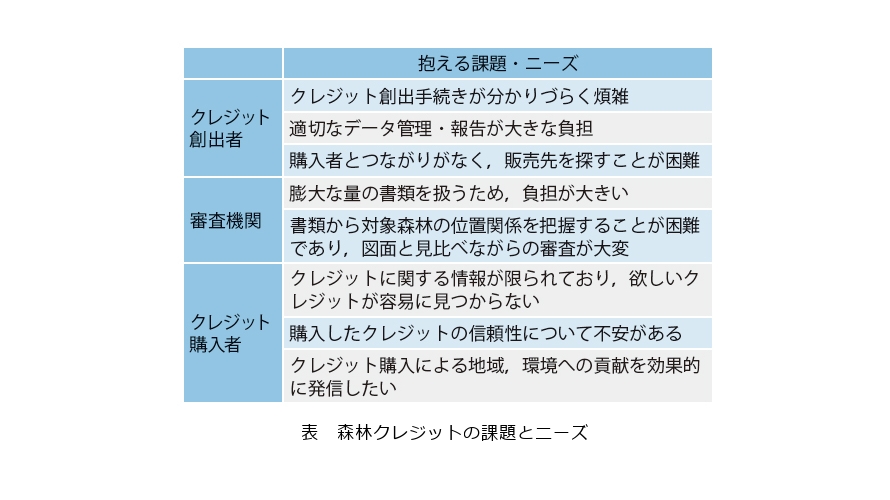

なお、森林クレジットは2022年に吸収量の算定対象が追加されるなど制度改正が行われ、認証量は増加しているものの、省エネや再エネなどの削減系Jークレジットと比較すると、あまり活用が進んでいない状況であり、その背景にはいくつかの課題が存在します(5)。

こうした課題を整理したものが表に示す内容です。これらの課題を解決し、森林クレジットの創出・活用を促進するために、森林価値創造プラットフォーム「森かち」が誕生しました。

*2 GXリーグ:経済産業省が主導する官民連携の枠組みで、企業がグリーントランスフォーメーション(GX)を通じて脱炭素経営を推進するための協働の場です。排出量取引制度の試行なども行われています。

*3 排出量取引制度(GX-ETS):GXリーグ内で導入された制度で、企業が温室効果ガスの排出枠を売買することで、効率的な排出削減を促す仕組みです。GX-ETSは国内版のカーボンプライシングの一形態です。

森林価値創造プラットフォーム「森かち」がめざす世界

森林価値創造プラットフォーム「森かち」は、住友林業株式会社とNTTドコモビジネスの協業による、森林クレジットの創出・審査・取引を包括的に支援するプラットフォームです。日本で初めて森林クレジットの創出者・審査機関・購入者それぞれに対して地理情報システム(GIS)の機能を提供することで、発行プロセスの効率化とクレジットの信頼性向上を実現し、森林クレジットの創出・流通活性化をめざしています。

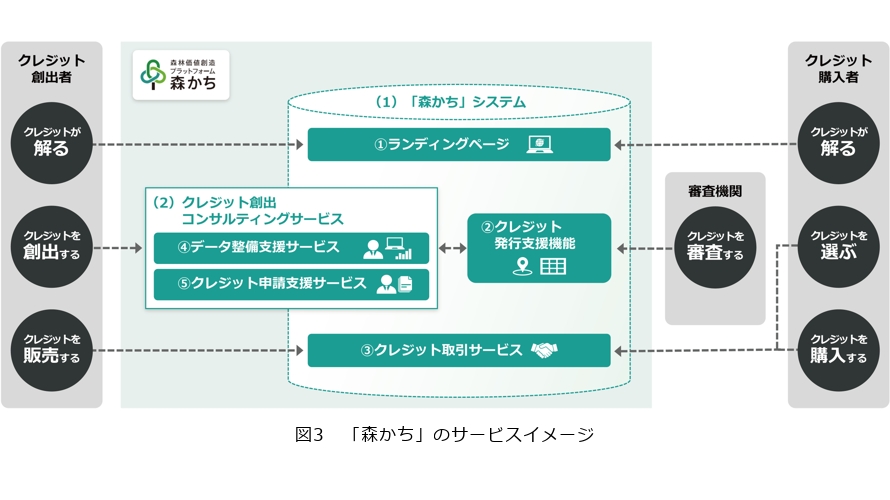

「森かち」は、クラウドサービスの「森かち」システムと、コンサルティングサービスの「クレジット創出コンサルティングサービス」にて構成されます(図3)。

■「森かち」システム

森林クレジットにかかわる諸情報をはじめ、創出や取引を効率的に行う機能を提供します。

① ランディングページ:誰でもアクセスできる「森かち」のPR用Webサイトです。創出・購入を検討するすべての方へ「森かち」のコンセプトやサービス内容、森林クレジットに関する基礎知識などを提供します。

② クレジット発行支援機能:クレジット創出コンサルティングサービスを利用する創出者と、審査機関を対象とした各種支援機能です。

【創出者向け】:GISを活用した各種データの地図上での一括管理、クレジットの算定に必要な特定データに対する自動入力や作成ガイドなど、申請書類作成支援機能(一部公開)を提供。

【審査機関向け】:GISで対象森林の位置関係を確認しながら、オンラインで書類審査ができる機能を提供。

③ クレジット取引サービス:創出者は、販売ページを通じて森林クレジットが発行された地域・実施者・自然環境・森林の作業における工夫など、さまざまな情報を発信できます。購入者が求める地域や環境価値に関する豊富な情報を掲載することによりスムーズな取引を実現します。

■クレジット創出コンサルティングサービス

森林クレジット創出のための支援を、森林経営のノウハウを持つ住友林業が提供します。

① データ整備支援サービス:クレジット創出に必要な地図データのデジタル化や対象となる森林の各種資料を突合します。

② クレジット申請支援サービス:「森かち」システムのクレジット発行支援機能を活用した申請書類の作成、審査の支援が可能となります。

カーボンクレジットを売買するプラットフォームは複数ありますが、他社プラットフォームと大きく異なるのが購入者向けの販売ページです。森林クレジットの購入者は森林が所在する地域のほか、森林認証の取得状況・森林整備や保全方法、特定の種類の動植物の保全・土砂災害防止や水源涵養機能など、環境への貢献度について情報を求めています。「森かち」ではこのような購入者が求めるさまざまな情報を分かりやすく提供するために、情報が充実した販売ページを設けています。創出者が作成する販売ページはGISデータのほか、写真・図面・HPリンク・パンフレットなど、プロジェクトや創出者に関するさまざまな情報を掲載できます。充実した販売ページを通じ、購入者はどのような環境価値に対価を払うかが明確になります。これにより、森林クレジットを選びやすくなり取引が促進されるほか、森林整備の促進や地域活性化への貢献を通じた企業のGXの取り組みを後押しできると考えています。

クレジットで森と人を育む

森林クレジットは、脱炭素社会の実現に向けた有効な手段であることは前述のとおりですが、そのほかにも森林クレジットの創出者および購入者の双方にとってメリットがあります。

まず、森林クレジットの創出者にとっては、地域資源を活用したCO₂吸収活動を通じて、地域外からの関心や関与を呼び込むきっかけとなります。これにより、いわゆる「関係人口」の増加が期待され、地域の持続可能な発展につながります。

一方、購入者にとっては、森林クレジットの取得が自社の脱炭素活動の一環として位置付けられるだけでなく、環境配慮型企業としてのブランド価値向上にもつながります。特に、森林クレジットの購入・利用(無効化)をCSR活動やサステナビリティ報告書に反映することで、ステークホルダに対して企業の環境に対する意識の高さを示すことができます。さらに、森林クレジットの活用に植樹体験などの環境教育プログラムを組み合わせることで、社員を巻き込んだ実体験型の環境活動が可能となります。このような体験は、社員の環境意識の向上を促すとともに、日常的な行動変容を引き起こすきっかけとなり得ます。

以上のように、森林クレジットの活用は、単なるカーボンオフセット*4の手段にとどまらず、地域社会との関係構築、企業価値の向上、そして社員の意識改革といった多面的な価値を創出する可能性を秘めています。

ここで、NTTドコモビジネスが森林クレジットの創出者と購入者を結び付けた実際の事例を紹介します。森林クレジットの創出者は、熊本県人吉市です。人吉市では、創出の初期段階から住友林業の支援を受けながら、森林クレジットの創出に取り組んできました。現在も、森林価値創造プラットフォーム「森かち」を活用し、継続的に販売活動の取り組みを行っており、住友林業とNTTドコモビジネスで支援をしています(図4)。一方、購入者である浦安D-Rocksは、2024–2025シーズンのホームゲーム開催に伴って排出されるCO₂を、森かちを通じて調達した人吉市産のカーボンクレジットによってオフセットしています。人吉市産のクレジットを選んだ背景には、同シーズンの開幕戦が熊本県で開催されたことがきっかけとなっています。

さらに、シーズン終了後の2025年6月には、D-Rocksの選手が人吉市で開催された「田んぼラグビー」にゲストとして参加しました。このような交流は、森林クレジットを通じた地域とのつながりを深める好事例であり、環境貢献と地域活性化の両立を実現する取り組みです。

人吉市にとって、森林由来J-クレジットの購入者を現地に招いて交流を持つのは初めての試みでした。市の担当者は「購入者に現地へ来てもらい、地域住民らとも触れ合う機会をつくれたのは大きかった」と語っており、今回の経験を通じて、植林体験や環境教育との組合せ、スポーツを通じた連携、子どもたちの体験の場としての活用など、今後の展開に向けた多くのヒントを得たとしています。

森林クレジット購入者である浦安D-Rocksは、プロスポーツチームならではの求心力や発信力、コミュニティを活かし、社会課題に取り組むきっかけを提供し続けたいと表明し、スポーツと地域、環境をつなぐモデルケースづくりをめざす姿勢を示しました。田んぼラグビーのイベント終了後には、浦安D-Rocks、住友林業、NTTドコモビジネスの三者が人吉市長を表敬訪問し、地域との連携をさらに深めました(図5)。

人吉市の松岡隼人市長は、7月に市内の中学生に向けた講話の中で次のように語っています。

「人吉市は市域の約80%が山々に囲まれた典型的な盆地で、豊かな自然環境が最大の魅力です。近年ではその自然資源に注目したNTTなどの企業が地域と連携し、観光や新たなビジネス創出を進めています。自然と人、企業が一体となり、持続可能な地域づくりに向けた新しい可能性が広がっており、若い世代にも『住みたい』『帰りたい』と思える町づくりが進んでいます」。

*4 カーボンオフセット:企業や個人が排出した温室効果ガスの量に相当する削減・吸収活動を他の場所で行うことで、排出の実質ゼロをめざす取り組みです。クレジットの購入によって実現されます。

森林の多面的機能の最大化に向けて

近年、「生物多様性」や「ネイチャーポジティブ」といった言葉が広く使われるようになり、企業や自治体の取り組みも加速しています。背景には、2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」があり、2030年までに陸域・海域の30%を保全する「30 by 30」目標が掲げられました。これを受けて、日本国内でも生物多様性保全に向けた政策が強化されています。

加えて、ESG投資の拡大に伴い、企業は財務情報だけでなく、自然環境への依存や影響、リスクと機会を評価・開示することが求められるようになりました。これを支える枠組みとして「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」が設立され、企業の情報開示に関する指針が整備されつつあります(6)。

こうした流れの中で、森林は生物多様性保全において極めて重要な役割を担っています。日本の森林は国土の約3分の2を占めており、自然環境が多く残されていることから、多様な生態系が維持され、生物多様性の回復・保全の場として高いポテンシャルを持っています(6)。

企業が森林とかかわることで得られるメリットは多岐にわたります。森林の保全活動を通じて、企業価値の向上やブランドイメージの強化が図れるほか、地域社会との信頼関係の構築、ESG投資への対応、さらには社員の環境意識の向上にもつながります。

このように、森林が持つ多面的な機能の中でも、生物多様性に関する価値を定量的に評価できる仕組みが整えば、森林クレジットの価値をさらに高めることが可能です。現在、NTTドコモビジネスでは、衛星画像データを活用した植生および生物の広域推定技術の開発に着手しており、広域かつ継続的なデータ収集・分析手法の確立に向けて実証を進めています。将来的には、こうした生物多様性データと森林クレジットの価値を組み合わせることで、より高付加価値な環境貢献の仕組みを提供していきたいと考えています。

■参考文献

(1) 渡邊:“アンケート調査による森林由来カーボンクレジットの購入者の分析 ―新潟県版 J-クレジットにおける事例―, ” 日林誌, Vol.107, No.2, pp.17-25,2025.

(2) https://japancredit.go.jp/data/pdf/credit_002.pdf

(3) https://www.chubu.meti.go.jp/d34j-credit/platform/column/20220324column.pdf

(4) https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/J-credit.html

(5) https://www.hkd.meti.go.jp/hokni/20221031/data02.pdf

(6) https://www.nacsj.or.jp/2025/07/48957/