2025年7月号

特集1

データ活用によるスマートヘルスケアの実現

- データ利活用

- 秘密計算

- スマートヘルスケア

本稿では、医療ヘルスケア分野におけるデータ利活用の重要性とその課題を整理し、NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーションズ)が提供する秘密計算や同意取得・認証認可の機能によってその課題に対して、どのようなアプローチを取っているかを紹介します。さらに個人情報のプライバシー保護とデータ安全性を担保しつつ、医療ヘルスケア領域で実施している具体的なデータ利活用事例とともに、今後の展望について述べます。

久野 誠史(くの せいじ)/櫻井 陽一(さくらい よういち)

澤田 匡史(さわだ まさし)/泉 博明(いずみ ひろあき)

田村 祐子(たむら ゆうこ)/竹内 佳子(たけうち よしこ)

NTTドコモビジネス

はじめに

さまざまな場面でデータが電子化され、また技術の進展とともにウェアラブルデバイス端末が小型化されたことで、多様なデータが取得されるようになっています。また、いくつかの社会課題解決のために、データを有効的に活用することがその解決方法の1つとして取り上げられています。

一方で、こういった必要なデータは取得元でそれぞれ分散した状態で保管されており、個人情報の扱いが難しいことから利活用が進んでいないのが現状です。本稿ではデータ利活用の課題と解決方法、またさまざまな事例を紹介します。

データ利活用への期待と現状

日本は高齢化社会に突入しています。2025年には団塊の世代が75歳以上となり、後期高齢者の割合が急増すると推計されています。これに伴い、医療費はますます膨張し、社会保障制度の持続可能性が深刻な課題となっています。厚生労働省によると、2022年度の国民医療費は46兆円を超え、限られた医療資源をいかに効率的に活用するかが喫緊の課題となっています。

このような状況下で注目されているのが、医療ヘルスケア分野におけるデータ利活用です。診療データ、健康診断データ、ウェアラブルデバイスデータ、遺伝子情報やライフログなど、多様なデータを適切に収集・分析・活用することで、疾病予防、早期発見、治療精度の向上、医療資源配分の最適化などが期待されています。

日本国内で、さまざまな政策の取り組みが進んでいます。例えば、「医療DX令和ビジョン2030」で謳われている電子カルテ情報の標準化や全国医療情報プラットフォームの整備、PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)の推進などがその一環です。一方で、医療情報に対するプライバシー意識の高さや、規定上の制約から、データ利活用が思うように進んでいない現実もあります。個人情報保護法、次世代医療基盤法等により、医療データの取り扱いは厳格に規定されており、二次利用する場合に慎重な対応が求められています。情報漏洩への懸念も強く、安心・安全なデータ利用をいかに担保するかが大きなテーマとなっています。

このような背景のもと、本稿では、通信事業者として医療ヘルスケア分野に取り組む立場から、「データ利活用によるスマートヘルスケア*1の実現」に向けたアプローチを紹介します。

*1 スマートヘルスケア:ICTを活用して健康管理や医療サービスを効率化・高度化する取り組みのこと。

個人情報のデータ活用と課題

医療ヘルスケア分野におけるデータ利活用を推進するうえで、1つの障壁となるのが個人情報の扱いとプライバシー保護に関する課題です。医療情報は極めてセンシティブであり、ひとたび漏洩が発生すれば個人の生活や社会的信用に重大な影響を及ぼします。そのため、日本では個人情報保護法などによって医療情報等の個人情報の取り扱いが規定されています。

個人情報保護法においては、病歴、検査結果などは要配慮個人情報に分類され、本人の同意なしに取得・利用することが原則禁止されています。このような制度設計は、個人のプライバシーを守るうえで非常に重要な役割を果たしていますが、その一方で、データの利活用を迅速かつ柔軟に推進するうえでは大きなハードルとなっています。

医療データを二次利用する場合、原則として同意を取得することが必要です。さらに、匿名加工情報を作成して取り扱うか、統計処理を行い個人が特定されないデータに加工する必要があります。匿名加工化や統計化を実施する際に、十分に配慮した安全管理措置を施さないと、情報漏洩に対するリスクを常に負うことになります。データ利活用を推進するために、プライバシー保護と安全管理措置をいかに実現するかが大きな課題となっています。

秘密計算技術の活用

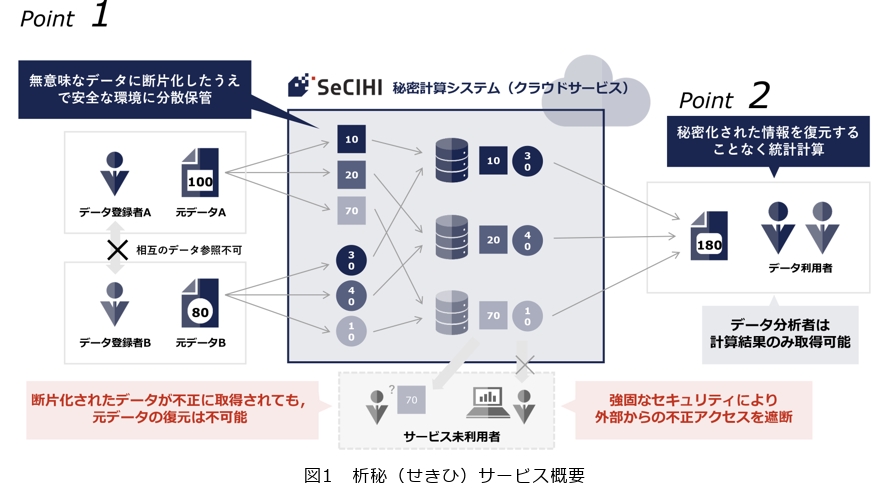

データ利活用を推進するために、プライバシー保護と安全管理措置の対策を実施することは非常に重要であり、これらを実現する手段として昨今注目されているのが、ISO(International Organization for Standardization)で国際標準化されている秘密計算技術の活用です。秘密計算については、NTT研究所においても長年研究開発を進めており、このISO国際標準化に大きく貢献しています(1)。秘密計算とは、データを秘匿化*2した状態で統計解析や機械学習等の計算処理を行う技術であり、元のデータを開示することなく、必要な分析結果だけを得ることが可能です。

医療データの分析等において秘密計算技術を活用することで、患者データ等を秘匿化したまま分析処理を行い、個人情報を一切明らかにすることなく統計的な結果だけを取得できます。これにより、プライバシーリスクや情報漏洩リスクを大幅に低減しながら、データ活用を推進することが可能となります。

例えば、複数の医療機関の希少疾患等の診療データは秘匿性が高いため、それぞれの院内にだけ保管され有効活用が進んでいないケースが多く存在します。1つの医療機関では、希少疾患であるため患者数が少なくデータの数には限度がありますが、複数の医療機関のデータを組み合わせることができればデータ数が増え、統計的に意味のある分析ができ、病態の解明などの臨床研究、診療に有効活用することが可能です。

秘密計算技術を活用することで、プライバシー保護が強化され、今まで有効活用できなかったデータを複数の機関・組織から収集し、有効活用することが可能となります。診療データを活用することで、効率的な医療につなげることが期待されています。

現状の個人情報保護法では、暗号化された個人情報は個人情報として扱われているため、秘密計算技術を活用した場合でも、個人情報を収集・利活用する場合には本人の事前の同意が必要となります。現在、個人情報保護委員会にてAI(人工知能)モデルの開発や統計化などを行う場合の本人同意取得のあり方が検討されており(2)、さらに安全管理措置として秘密計算技術を活用していくことの重要度が高まる可能性があります。

NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーションズ)では、この秘密計算技術を活用できるクラウドサービスである「析秘(せきひ)」(図1)を2021年から提供を開始しており、複数の医療機関のデータを収集し、統計処理、機械学習結果を活用することで医療の効率化につなげていく取り組みを進めています。また、金融、化学業界など医療領域以外の領域においても、データ利活用を推進するために「析秘」の活用が進んでいます。

*2 秘匿化:元のデータから、それ単体では元のデータを復元することが極めて困難であるデータの組に変換すること。

データ活用における「同意取得」と「認証認可」の重要性

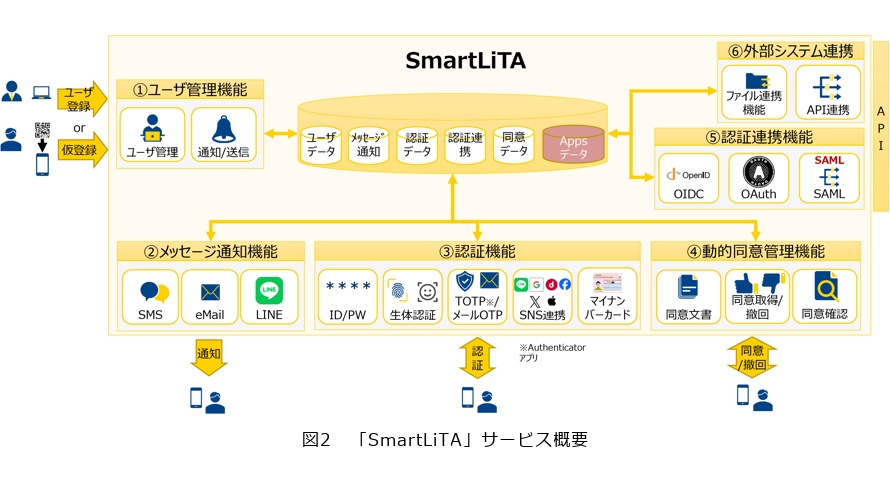

データ利活用の基盤となるその他機能として、利用者本人の「同意取得」と、情報に対する適切なアクセス制御を行う「認証認可」があります。

まず、同意取得についてです。個人情報保護法において、本人の明確な同意を得ずに医療データを収集および利活用することは原則として禁止されています。さらに、近年のヘルスケアサービスはデータ連携の範囲が広がっており、一度の同意ではカバーしきれないケースも増えています。そのため、利用者の意思を反映させた動的な同意取得、いわゆる「ダイナミックコンセント」が注目されています。ダイナミックコンセントを行うことで、利用者はその都度、自らのデータの使い道を選択でき、安心してデータ提供を行うことが可能になります。

次に、認証認可についてです。医療データにアクセスできるのは、厳格に認可された者に限られる必要があります。また、不適切なアクセスを防ぐためには、データの閲覧・アクセスを正確に把握およびコントロールする仕組みとして当人認証が必要です。政府は、マイナンバーカードの活用を推進しており、マイナンバーカードの公的個人認証サービス(JPKI)を活用した本人確認は今後重要になってきます。

当社では、これらの機能を「SmartLiTA」(図2)によって実現しています。同意取得・撤回などの管理と生体認証等による多要素認証、マイナンバーカードによる本人確認、OpenID Connect等による認証認可、SMS・LINE等のメッセージ通知を連携させることで、安全かつ柔軟にデータの利活用を推進し、さらにさまざまなサービスの機能の向上に寄与しています。

「SmartLiTA」は、大規模国際イベントでの活用や個人向けサービスに活用されています。2025年3月末時点で、マイナンバーカードの保有枚数は約9770万枚(人口の約78%)になり、公的個人認証サービス(JPKI)に対応する「SmartLiTA」は、マイナンバーカードを本人確認だけでなく、サービスやイベントの年齢確認等にも活用する試みを実施しており、今後ますます活用が広がることが期待されています。

Smart Data Platform for Healthcare

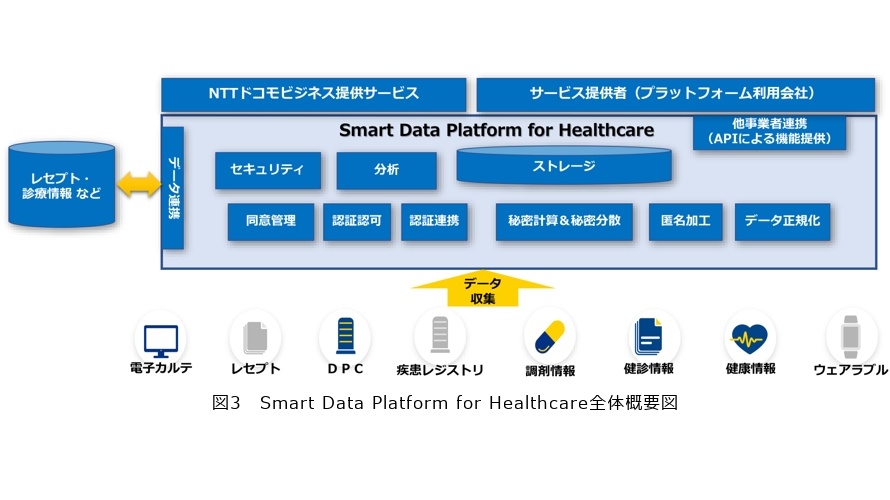

当社では、今まで紹介してきた「秘密計算(析秘)」「認証認可同意管理(SmartLiTA)」の機能を具備し、データ利活用が可能なプラットフォームであるSmart Data Platform for Healthcare(図3)を提供しています。

Smart Data Platform for Healthcareを活用することで、今まで難しかったさまざまなデータを組み合わせた高付加な利活用や安全な統計処理等のデータ利活用が進んでいます。社外のお客さまに提供するだけでなく、後述する社内の各事例でもこのプラットフォームを活用しています。

データ活用の事例紹介

Smart Data Platform for Healthcareに具備された機能を利用して、さまざまな医療ヘルスケアデータの活用を展開しています。以下に、データ利活用の種類に分類していくつかの事例を紹介します。

■データマッチング

臨床試験(治験含む)、製造販売後調査等において、電子的な同意取得やデータ収集が可能な「SmartPRO(eConsent/ ePRO)」のサービスを提供しており、新薬開発業務の効率化、臨床研究の推進を支援しています。

製薬企業には、治験に参加する対象者が集まらず、治験に関する時間とコストが膨らむという課題があり、日本における新薬開発を遅延・減退させる課題(ドラッグラグ*3、ドラッグロス*4)の原因の1つといわれています。

私たちは、この課題を解決するため、「dポイントクラブ*5」の会員基盤を活用し、会員の同意許諾のもと、アンケートや会員プロフィールと治験参加要件とのデータマッチングを行ったうえで、適合者に治療の情報を提供しています。結果として、治験参加者を集めるための期間が今までは数カ月要したところを、数週間に大きく短縮することができ、治験業務効率を大きく改善することができました。同意取得やアンケートを電子的に取得し蓄積するだけでなく、データ利活用の1つのあり方である「データマッチング」を通じて、製薬企業の業務効率化、広くは日本の医療環境の改善に貢献できた事例です。

*3 ドラッグラグ:海外で使われている医薬品が日本で承認されて使えるようになるまでの時間差のこと。

*4 ドラッグロス:海外ですでに使われている医薬品の開発・承認が日本で行われず使うことができない状況のこと。

*5 dポイントクラブ:NTTドコモが提供するポイントプログラムで、dポイントを貯めることが可能。

■AI活用

医療ヘルスケアデータ等のデータを活用して、AIによる推定およびフィードバックの事例を紹介します。

1番目は、健康増進を支援する「健康マイレージ」サービスの事例です。「健康マイレージ」は、楽しみながら健康習慣を継続できる仕組みを提供しています。歩数記録や写真投稿、自治体のクーポン取得などの機能を提供することで、ユーザの日常的な健康活動を支援しています。2024年時点で、累計151自治体に導入され約75万人が利用しています。この一部の機能として、利用しているスマートフォンから自動的に取得されるログを活用して、NTTドコモが提供するフレイル推定AI、血圧上昇習慣推定AI、免疫力推定AIを利用者にフィードバックをしてより健康的な生活を支援できる機能を提供しています。

2番目は、脳の健康状態を把握することができる「脳の健康チェック」サービスの事例です。「脳の健康チェック」は、電話をしていくつかの質問に回答するだけで、脳の健康状態を把握することが可能です。脳の健康状態を把握することで、利用者に認知機能の変化に気付きを与え、早めの行動変容につなげることで、認知症の予防につなげていくことをめざしており、一部の自治体での活用が開始されています。

上記の2つの事例は、取得したデータを活用して、AIによって推定し利用者にその結果を返すことによって行動変容につなげ、健康寿命を延伸することをねらっています。両方の事例の共通した特徴として、利用するためのハードルを下げる工夫をしている点です。日々の生活を通じて自動的に取得されるログの活用や利用者にとって使いやすい方法でデータを取得しています。こういった特徴を活かして利用実績を増やしています。

データ可視化&共有

最後に、ヘルスケアデータ等のデータを活用して、利用者に分かりやすいかたちに変換し、さらに利用者だけでなく関連する人にデータを共有する事例を紹介します。

1番目は、企業の健康経営を支援する「あなたの健康応援団」サービスの事例です。「あなたの健康応援団」では、NTT研究所の技術を使って健康診断結果から生活習慣病発症リスク予測を算定し、その情報を本人だけでなく、企業の保健師等にも共有します。高リスク者を抽出し、該当者にウェアラブルデバイスを使って日々の歩数や睡眠状態などを本人の同意を得て収集および保健師等に共有することで、保健師が伴走しながら日々の改善活動をサポートすることに役立てています。

2番目は、心疾患患者向けの心臓リハビリテーション(リハビリ)を集団でサポートする「遠隔心臓リハビリ」の事例です。「遠隔心臓リハビリ」は、震災のあった能登地方で利用されており、医療従事者が不足している能登地方のリハビリ患者を遠隔の中核病院からサポートする仕組みを提供しています。心臓リハビリ実施時の心電波形や運動時の患者の表情を医師にリアルタイムで共有することで、安心したリハビリを提供することを支援しています。この取り組みは、震災後増えている心不全等の災害関連死を少しでも減らす取り組みとして期待されているとともに、本人のリハビリを継続するモチベーションの向上や、リハビリ中に何か通常と違う状態になった際の早期対応等、病気の再発を防ぐ仕組みをつくることで、医療費の削減につなげることもめざしています。

上記の2つの事例は、ヘルスケアデータを利用者だけでなく、健康や医療をサポートする人に適切に共有することで、健康の改善や本人のモチベーション維持につなげている事例で、データを活用し健康増進をねらっています。

今後の展望

NTTドコモビジネスは、医療ヘルスケアデータを活用し、日本が抱えている社会課題解決に貢献することをめざしています。医療ヘルスケアデータ等の個人情報を利活用するために必要なプライバシー保護と安全管理措置を取ることで、データ利活用の範囲が広がり、データを活用した個人に適した医療ヘルスケアサービスを提供するスマートヘルスケアの実現をめざして取り組みを加速していきます。さらに、医療ヘルスケア領域だけでなく、さまざまな領域で同様の機能は求められており、医療ヘルスケア領域で培ったノウハウ等を活用して、その他領域・お客さまの課題解決に貢献できることをめざしていきます。

■参考文献

(1) https://group.ntt/jp/newsrelease/2023/09/15/230915a.html

(2) https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seidotekikadainitaisurukangaekatanitsuite_r6.pdf

(後列左から)泉 博明/澤田 匡史/櫻井 陽一/田村 祐子

(前列左から)久野 誠史/竹内 佳子

データ利活用によって医療やヘルスケアのあり方が変わろうとしています。本稿を通じて、プライバシー保護や安全性を確保しながらデータ活用の新たな可能性に関心をお持ちいただければ幸いです。