2025年11月号

特集2

建設現場のDX課題に挑む:「e-Stand」が切り拓く現場革新と通信インフラの技術課題解決

- 建設ダッシュボードサービス

- メッシュWi-Fi

- データ利活用

建設業界は、他産業とは異なる構造的・文化的な特徴を持ち、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が難しい状況にあります。「受注産業」「個別生産」「移動産業」「屋外産業」「チームワーク産業」という構造に加え、従来の紙ベース管理へのこだわりや、ICT導入が業務を複雑化させるとの警戒感など、現場のマインドセットも障壁です。これら課題の解決に挑む建設ダッシュボードサービス「e-Stand」の開発や通信インフラ技術課題への取り組みを紹介します。

沼﨑 健司(ぬまざき けんじ)

ネクストフィールド

建設業界の変革を牽引するネクストフィールドの挑戦

日本の建設業界は、今、かつてない変革の時を迎えています。少子高齢化による生産労働人口の減少は全産業共通の課題ですが、建設業界では特に深刻です。加えて、2024年4月に施行された労働基準法改正による時間外労働の上限規制は、業界全体の働き方を見直す大きな契機となりました。こうした喫緊の課題を解決するため、現場の生産性向上と働き方改革を両立させるDX(デジタルトランスフォーメーション)への期待と導入への機運が急速に高まっています。

しかし、建設業界のDXは他業界に比べて遅れが目立ちます。特に中堅・中小の建設会社では、現場へのICTツールの導入や定着が進まず、旧来の業務スタイルが根強く残っています。これらの課題を打破し、業界全体の変革を後押しすることをめざして、2022年4月1日に設立されたのがネクストフィールドです。飛島建設、NTT、NTT東日本の3社が共同出資し、建設業界の内側に根差した実務知見と、ICTに精通した外部の視点を融合させて活動しています。私たちは「DXの力で、建設業界すべての人たちに最高の場を提供する」というビジョンを掲げ、飛島建設が長年培ってきた現場改善ノウハウと、NTTグループが誇る最先端の通信技術やアセットを掛け合わせ、建設現場のDXをトータル支援することがミッションです。そしてこの挑戦は、単なる業務効率化にとどまらず、建設業界のイメージを刷新し、若者が憧れる魅力ある職業へと変えていくことをめざしています。建設業が憧れの職業となれば、業界は持続的に発展し、より良い社会インフラの整備を通じて、人々の生活の質を高め、社会全体の豊かさにもつながると私たちは信じています。

当社の事業内容

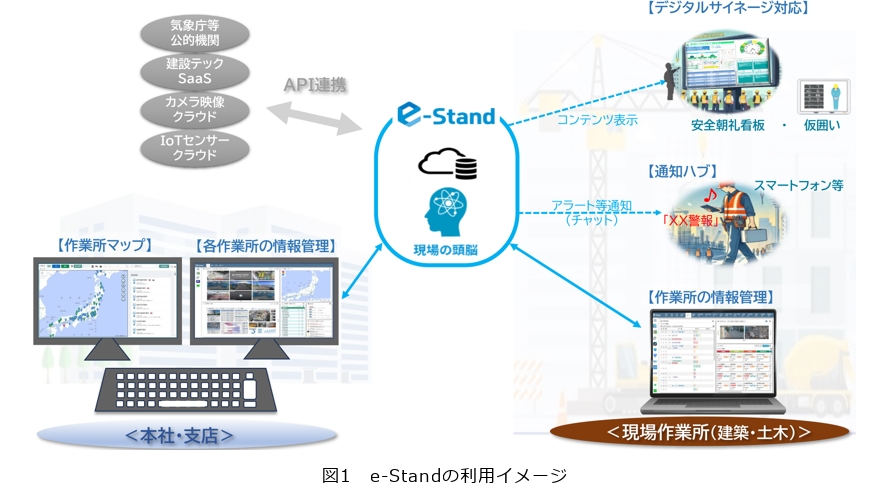

① 建設DX事業:現場の情報を一元管理するダッシュボードサービス「e-Stand」(Webアプリケーション)を中心に、現場の安全性・効率性・可視化を高めるデバイス製品群「e-Sense」シリーズを提供しています。e-Standは、気象情報、センサデータ、カメラ映像、就業者情報など外部システムの各種情報をAPI(Application Programming Interface)連携によって一元的に表示し、SSO(シングルサインオン)機能で各種アプリケーションへのアクセスも簡便化します。現場の声を基に開発されたこのサービスは、建設現場の「仕事の入り口」として全国展開をめざしています。

② 建設BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業:現場に寄り添いICTツールの導入・運用支援する伴走型サービス「IT監督」は、ICTと建設現場の双方に精通した人材だからこそ、現場からの高い信頼を得ています。

③ 建設ネットワーク事業:一時的な空間である建設現場では、通信インフラが整っていないケースが多く、ICT活用の障壁となっています。この課題を解決するため、Wi-Fiをはじめ、衛星通信やローカル5G(第5世代移動通信システム)などの技術も活用し、現場に安定した通信環境を構築することで、DXの基盤を整備します。

これらの事業を組み合わせて建設現場のDXを包括的にサポートし、さらに、コンサルティングや人材教育を通じて、企業文化や社員の意識改革にも取り組み、真の意味でのDXを実現する変革のパートナーとして、建設業界全体の未来を切り拓いていきます。

建設業界特有の課題(現場主導と業界構造の複雑性)とe-Standの役割

建設業界ではDXへの期待の高まりに呼応して、施工、安全、工程、原価、労務など、業務領域ごとに多種多様なアプリケーションサービスが乱立し、まるで「カオス」と形容される状況が生まれています。新しいツールが次々と登場する中で、既存ツールの定着が難しく、業務精査や効果検証が不十分なまま導入が進むケースもみられます。この背景には、業界特有の構造的な課題が存在していると考えています。

まず、建設業は「一品受注生産」が基本であるため、現場ごとに条件や関係者が異なり、業務の標準化が困難です。このため、汎用性の高いツールが生まれにくく、特定のツールが業界全体を席巻することが難しいのです。さらに、現場の運営は「現場所長の裁量」が非常に大きく、本社が一律でツール導入を指示しようにも、現場で使いやすさが評価されなければ定着しません。実際、現場所長が「使いやすい」と評価したツールを次の現場でも継続して使いたいという力学が働く結果として、各社・各現場で異なるツールが導入される傾向が強まります。また、「多重下請け構造」もツールの乱立を助長する要因です。元請けと協力会社間でシステムを統一することは難しく、自社だけでのDX推進では効果が限定的になってしまうため、多様な選択肢が並存する現況を生み出しています。

こうした課題に対し、e-Standは建設業界に特化したダッシュボードサービスとして、情報のハブとなることでDXの実効性を高める役割を担います。外部の各種アプリケーションや公的機関の情報とAPI連携し、カメラ映像やセンサデータ、気象・災害情報などを統合的に表示、現場の状況をリアルタイムに可視化することで、迅速な意思決定と行動をアシストします。またSSO機能で、現場に導入している別ツールへのアクセスも簡便化され、現場職員のICT活用のハードルを下げられます。主に本社側での使用を想定する「作業所マップ」機能では、全国各所の現場の状況・情報をダイレクトに確認できるメリットがあり、情報統制を容易にします(図1)。

e-Standは現場や個人ごとに、ポートレット*1のサイズや配置を自由にカスタマイズしたポータル画面を複数作成できる柔軟性を持ちつつ、本社が統一的なポータル画面のテンプレートを配布できることで、現場の裁量を尊重しながらも、全社的な業務標準化と定着化を支援します。e-Standは、現場と本社、そして協力会社をつなぐ情報基盤を構築し、建設業界全体のDX推進に貢献していきます。

*1 ポートレット:Webアプリケーション内のモジュール化された機能コンポーネントのこと。

アナログ掲示物を変革するデジタルサイネージへの対応

建設現場では、安全管理や情報共有のために、朝礼看板(安全掲示板)や仮囲い掲示板、事務所内のホワイトボードなど、アナログな掲示物が不可欠でした。しかし、これらの掲示物は更新に手間がかかり、情報の即時性に課題がありました。当社では、これらの掲示物をデジタルサイネージに置き換えることで、情報共有の効率化と現場のスマート化を推進しています。

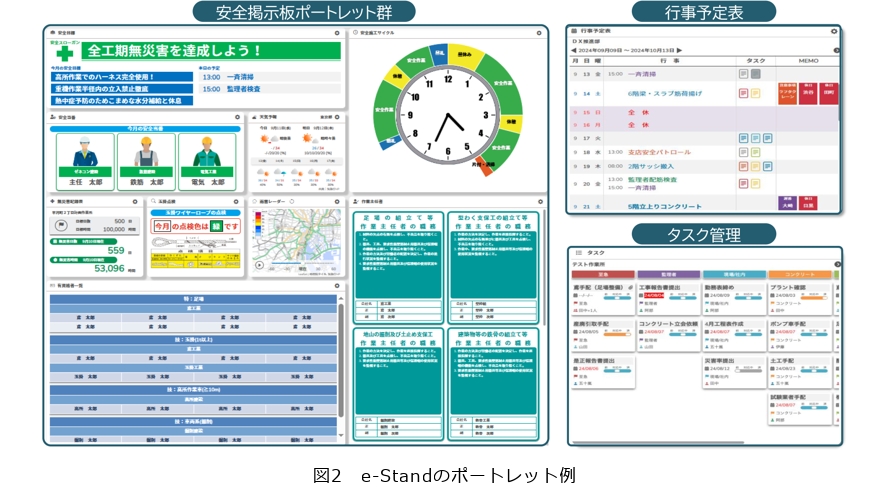

e-Standでは、朝礼看板のデジタル化を想定した「安全掲示板ポートレット群」(安全目標、無災害記録、玉掛ワイヤー点検色、安全施工サイクル、有資格者一覧など)を開発し現場で必要とされる多様なコンテンツを自由にカスタマイズ・レイアウトできます(図2)。

これにより、従来の手書きや印刷・張り替えといった作業が不要になり、情報更新の手間を大幅に削減。実際に導入された現場の若手職員から「やっぱりこれだよね!」と前向きな声も上がっており、デジタル化への期待の高さがうかがえます。

また、仮囲い掲示板のサイネージ化も進めており、工事予定や騒音・振動情報を表示することで、近隣住民との円滑なコミュニケーションを支援します。これらのサイネージコンテンツは、CMS(コンテンツマネジメントシステム)を用いず、e-Stand上で簡単にローテーション表示が可能であり、現場のICTリテラシーに依存せず運用ができます。さらに、現場事務所のホワイトボードも「行事予定表」機能でデジタル化できます。職員の外出予定やスケジュールをリアルタイムに共有し、情報の見落としや記入ミスを防ぎます。

こうした掲示物のデジタル化を通じ、情報共有の質とスピードを高め、効率化が図れます。

通知の一元化を実現する「通知ハブ」機能

近年、AI(人工知能)技術の進展により、建設現場でもAIカメラを活用した高度な安全管理が実現しつつあります。許可車両の入場管理や、重機への人の接近検知警告など、多様なシステムからアラートが発出されます。また気象や地震警報、ガス計・水位計などからの異常発報も、現場の安全にとって重要な情報です。

しかし、これらのアラートはPC画面やメールなどで通知されるものも多く、システムごとに独立していることから、当社はe-Standを通知ハブとして機能させ、複数のシステムから発出されるアラートを一元的に集約・管理する仕組みの実装を進めています。これにより、現場内を巡回中の職員や別作業中のスタッフにも、遠隔地から統制する本社組織へも、チャットツールを通じて即座に通知を届けることが可能となり、速報性と認識率の向上は、迅速な初期対応につながり、現場の安全性を飛躍的に高めます。

次の展開としては、アラートの文字情報を音声に変換し、オープンイヤー型イヤホンを通じて職員に通知する技術との連携も視野に入れています。ハンズフリーかつリアルタイムな情報伝達によって、現場の安全性と業務効率のさらなる向上をめざしています。

現場の通信インフラの技術課題解決

建設現場でのDX推進には、IoT(Internet of Things)センサ、ネットワークカメラ、PC、タブレットなどのICT機器活用が不可欠ですが、これらを支える安定したネットワークインフラの整備には、現場特有の課題が伴います。建設現場は高温・低温・高湿度といったハードコンディションを伴いつつ、高層構造や電波に影響を及ぼす遮蔽物(壁や天井)など物理環境が工事の進行に応じて刻々と変化します。日々多種多量の建設資材を運搬する機材や作業員が常に行き交い、仮設電源に接続した機器が時には断りなく移動・抜去されることが起きる過酷なフィールドにおいては、有線LANはもとより既存のWi-Fi機器だけでは対応が困難です。

ネットワーク担当者が常駐していない現場では、ICTに不慣れな作業員が機器の設置・運用を担う必要があるため、専門知識が不要でも扱えるシステムが強く求められます。

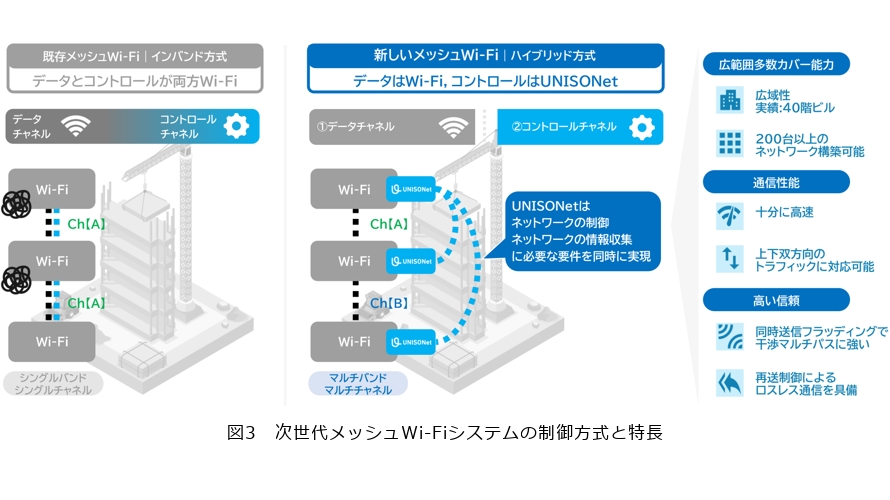

こうした課題に対し、ソナス株式会社*2との共同提案「専門知識不要で建築現場全体をカバーする次世代メッシュWi-Fiシステムの開発」が、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの「2025年度 クラウドと連携した5G・IoT・ロボット製品開発等支援事業公募型共同研究」に採択され、2026年度の商用化をめざしています(図3)。

この次世代メッシュWi-Fiは、従来のWi-Fiベースのインバンド方式とは異なり、データチャネルにWi-Fi、コントロールチャネルにソナス独自のIoT無線技術UNISONetを採用したハイブリッド構成とすることで、複雑かつ変化の激しい建設現場の環境でも、安定した通信制御と情報収集(トラブル検知など)が可能になります。特に、同時送信フラッディングは、複数の端末が同時にデータを送信することで、従来のルーティング方式に比べて効率的かつ信頼性の高い通信を実現します。次世代メッシュWi-Fiは数10ホップでも実用速度(建設現場における実証実験での実績値は18ホップ5Mbit/s)を維持でき、専門知識が不要で自動構築・最適化も可能です。

電波が届きにくい厚い壁(横方向)や床(縦方向)がある場合に、PLC(Power Line Communication)*3機器を活用して仮設電源を経由した通信路を確保することや、高層・広大な工事エリアへの対応はローカル5Gを用いることで、このメッシュWi-Fi機器と組み合わせて全方位的なネットワーク構築が可能になります。これにより、建設現場の隅々まで通信環境が整い、多種多様なIoT機器の活用を支える強固な基盤が整備できます。

一方e-Stand側では、新たなネットワーク管理ポートレットを開発して、現場職員がメッシュWi-Fiの状態をリアルタイムで把握し、簡易な操作で機器の確認をできるようにするなど、ICTに不慣れな現場でも安心して運用できる環境を提供する予定です。次世代メッシュWi-Fiとe-Standによる通信インフラの革新を通じ、建設DXの基盤整備における重要な役割を果たしたいと考えています。

*2 ソナス株式会社:独自開発のIoT向け無線規格「UNISONet(ユニゾネット)」をコアとした東大発ベンチャー企業(https://www.sonas.co.jp/)。UNISONetは、同時送信フラッディングという革新的な転送方式を用いた省電力マルチホップ無線で、超安定、省電力、高速通信等の特長を同時に実現しています。

*3 PLC:電力線を活用してデータ通信を行う技術のこと。

建設現場のデータを価値に変えるe-Standによるデータ利活用構想

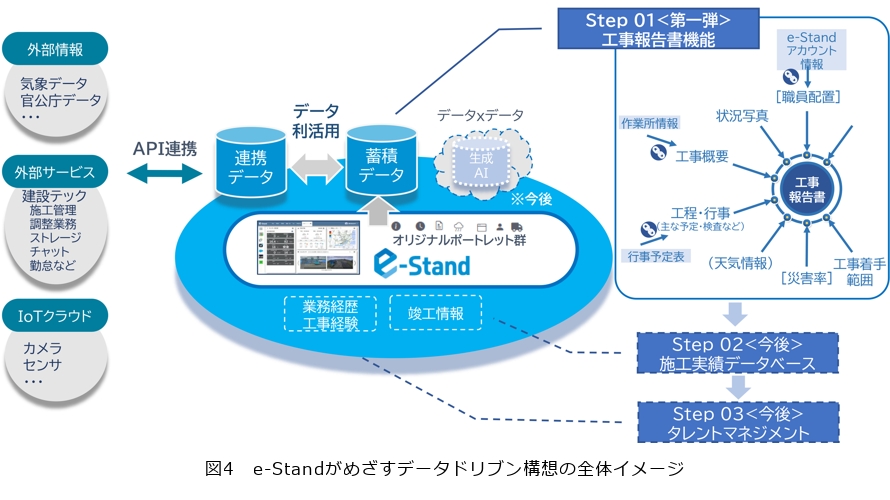

今後の展開として、建設ダッシュボード「e-Stand」を進化させ、建設現場に蓄積される多様なデータを統合・活用することで、業務の最適化と経営の健全化を図る「データ利活用構想」を描き前進させています(図4)。

その第一弾として提供を開始したのが「工事報告書」機能です。現場で月次作成される工事報告書をe-Stand上で作成・共有・バージョン管理でき、発注者への報告用にデータ出力も可能です。e-Standの他機能と連携し、報告項目の一部には日々蓄積されたデータが自動反映されるため、現場職員の入力負担を軽減します。

次に予定しているのが、施工実績を蓄積・可視化する「施工実績データベース」機能です。建設会社では用途ごとに異なる管理システムが導入されており、工事データや顧客情報の運用が複雑化になりがちです。e-Standを通じて工事データを収集・整理し、社内データベースとして一元管理することで、戦略的な経営判断を支援するとともに、施工実績の可視化によって企業のプレゼンス向上や社員のモチベーション向上にもつながると考えています。

さらに、スキルや経験を定量的に管理する「タレントマネジメントシステム」も構想中です。現場では、職員が経験した多様な工種を把握することや、業務の性質上、個人のスキル・経験を定量的に蓄積することが難しく、評価や人材配置の検討に必要な情報が不足しがちです。そこで、e-Standの「タスク管理」機能を日常的に活用する中で入力された業務内容、重要度、担当者、所要日数などの定量データに加え、定性的な情報も分析対象とし、職員のキャリアデータと工事データを紐付けて見える化することで、適切な人材評価や配置検討を支援し、人的資源の最適活用に貢献したいと考えています。

これらの取り組みにより、e-Standは単なる情報表示ツールから、建設業務の意思決定を支える統合プラットフォームへと進化し、建設業界のDXを根幹から支える存在となることをめざします。

■参考文献

(1) 建設産業担い手確保・育成コンソーシアム:“建設現場で働くための基礎知識(建築工事編:第一版),” 建設業振興基金,2019.

沼﨑 健司

e-Standはご意見ご要望をうかがいながら随時アップデートしており、ユーザ利便性向上にはさまざまな建設テックサービスとのさらなる連携・協業が必要です。興味がございましたら是非お問い合わせください。