2025年11月号

特集2

最新ドローン×点検技術×AI・デジタルツールによるインフラメンテナンス技術の革新

- インフラメンテナンス

- ドローン

- 点検

インフラ老朽化が深刻化し社会課題となる中で、維持・管理にかかわるライフサイクルコストの低減をめざし、損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施する「事後保全」から、適切な点検をもとに損傷が深刻化する前に修繕を実施する「予防保全」への転換が求められています。技術者の減少という課題にも直面する中で、ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW)が豊富な点検ノウハウと開発力を武器に進めている、ドローンを活用した次世代の橋梁点検や、建設業界への展開について紹介します。

北宅 洋(きたや ひろし)/岡森 駿(おかもり すぐる)

岡田 正義(おかだ まさよし)/家保 具太(いえやす ともた)

ジャパン・インフラ・ウェイマーク

インフラメンテナンスにおける新技術導入

社会インフラの老朽化は日本が直面している課題の1つです。高度経済成長期に多くの土木構造物が建造されたことが起因しており、例えば道路橋では50年以上経過する施設の割合が2030年3月で54%、2040年3月には75%と加速度的に高くなります(1)。ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW)は創業した2019年から新技術を用いたインフラメンテナンスの高度化・効率化に取り組み実績を重ねてきました(図1)。本稿では、経営理念である「支える人を、支えたい」というMISSIONを達成するために、提供している多様な技術を紹介します。

国の動向

国土交通省はインフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取り組みの方向性を明らかにする計画として、2014年に「インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定しました。この計画に基づき、点検・診断、修繕・更新、情報の記録・活用といったメンテナンスサイクルの構築が進められたほか、損傷が軽微な段階で補修を行うことで施設を長寿命化させる「予防保全」の考え方が示され、設備のライフサイクルコストの低減につながる取り組みとして展開されています。さらに、2021年には、「計画的・集中的な修繕等の確実な実施による『予防保全』への本格転換」「新技術・官民連携手法の普及促進等によるメンテナンスの生産性向上の加速化」等を軸とした第2次計画を策定し、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けた取り組みを進めています。

橋梁点検の効率化・高度化

日本の国土は中央部を急峻な山脈が縦断し山地や河川が多いこともあり、道路だけで約73万橋もの橋梁が存在し、国や都道府県、市区町村等により管理されています。

道路施設の点検においては、2012年に発生した笹子トンネル天井板崩落事故を背景に、2013年度に道路法が改正され、道路施設における点検実施の要領が改定されました。橋梁においては道路管理者がすべての橋梁について、5年に1回近接目視で点検を行うことが義務付けられ、2014年度に1巡目が開始、2019年度からの2巡目を経て、2024年度から3巡目点検が始まりました。

点検においては効率化・高度化につながる新技術活用が積極的に推進されており、「点検支援技術性能カタログ」としてまとめられています。直轄国道の橋梁・トンネル・舗装の定期点検業務および道路巡視の一部項目においては、点検支援技術の活用が原則化されており、地方公共団体や民間企業にも技術活用が推奨されています。

JIWは早期から小型ドローンの橋梁点検への親和性に着目し、既存の橋梁点検車等の大型車両を用いた点検をドローンによる点検に置き換えることで、点検条件の安定化や作業員の安全性の向上、コスト削減等が図れると考えました。一方で、一般的なドローンの機体では橋梁構造の狭隘部への点検が難しく、利用範囲が限られていました。

そこで、Skydio社と点検用途に特化した仕様のドローン「SkydioJ2」を共同開発し、機体が従来長所としていたVisual SLAM(カメラ画像によりドローンが自己の位置を推定し、同時に周囲の環境地図を構築する技術)による自律飛行に加え、橋梁特有の構造に合わせたカメラの可動域の変更や50cm程度まで最小化した全方位障害物回避機能を兼ね備えることで、従来機では接近が困難であった狭隘部の点検も可能とし、利用範囲を大きく広げることに成功しました(図2)。

その技術が認められ、点検支援技術性能カタログにも「全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術」として、ドローンを用いた橋梁点検技術としては最初に登録されています。

さらに、JIWの強みは、高い技術力を活用した点検最適化にあります。高性能な機体とこれまでの橋梁点検にて蓄積した運用ノウハウに加え、既存手法も含めた橋梁点検を熟知したメンバーが点検内容をコーディネートしました。発注元の建設コンサルタントからの要望を踏まえ、ドローン等の新技術と既存技術のそれぞれの優位性を加味し、橋梁の状況に合わせた計画とすることで、精度が担保された確実性の高い点検を提供しています。例えば、橋梁全体の点検はドローンで面的に実施したうえで、過去点検で発見された損傷の状況により、計画段階から既存手法で実施する部分を明確にすることで、確実な点検の実施に加えて、建設コンサルタント側での関係機関協議資料等の準備もスムーズに行え、効率的な点検につながるのです。

■自社開発のボート型ドローンによる洗掘調査

点検の目は橋梁の下を流れる河川の河床にも向けられています。

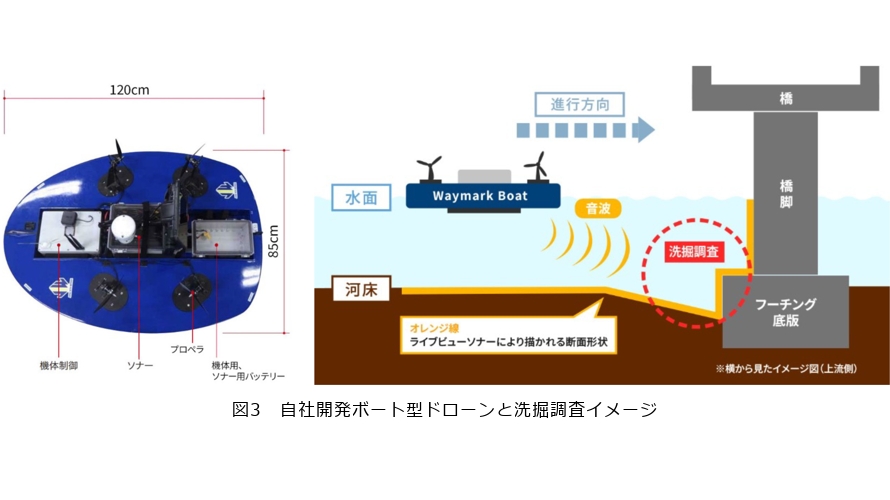

近年、頻発化する豪雨災害により、河川に架かる橋梁周辺で河床の洗掘が発生、橋脚の傾斜や流失する被害が発生しており、河床の洗掘状況を把握する調査の重要性がますます高まっています。従来は潜水士や高い技術を持つ作業者による点検が主流でしたが、効率性と安全性のさらなる向上をめざし、自社開発のボート型ドローン(Waymark Boat)を活用した調査方法の確立に向けた検証を進めています(図3)。

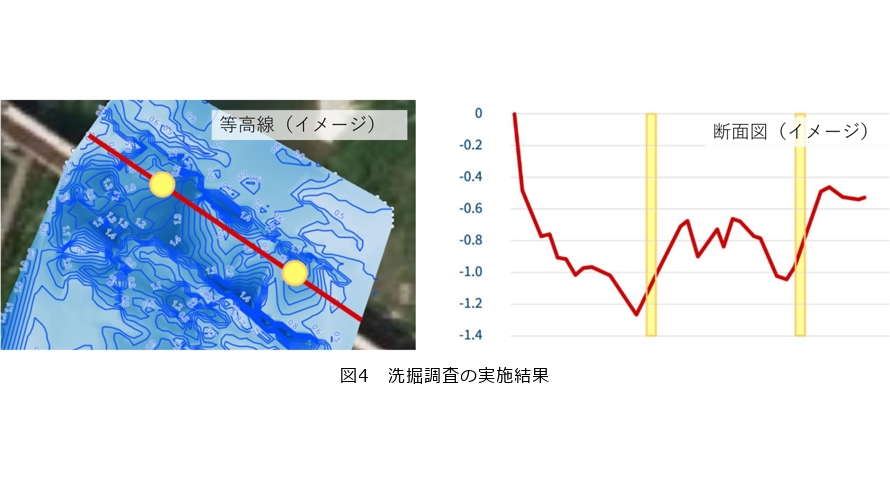

このボート型ドローンは特許も取得している水面上を全方向へ移動できる4つのプロペラを持った機体で、中央部にカメラやソナーが搭載されています。人が入り込めないような狭い個所に加え、水中のスクリューがないため、水深が浅い場所や水中に水草や浮遊物がある場所でも入っていくことができます。前述した橋梁点検においても、溝橋やボックスカルバート等における点検への適用が進んでいますが、洗掘調査においても活用が見込まれています(図4)。

従来の洗掘調査は、「レットロープ測定」と呼ばれる、重錘付きロープを用いて橋上から河床高さを測定する手法の場合、測定者のスキルや強風の影響により測定誤差が発生するだけでなく、橋梁上の交通に対する作業員の安全確保等の課題がありました。ボート型ドローンによる調査では、従来手法と比較して測点数を容易に増やすことができ、品質向上が期待できるほか、安全な場所からの測定が可能となり、作業時間の短縮も見込めます。

これまで点検が困難であった現場への適用に向けた開発も積極的に進めています。建設分野の生産性向上やカーボンニュートラルの実現等を目的に国土交通省が公募を行った「令和7年度建設技術研究開発助成制度(政策課題解決型技術開発公募)」に「橋梁の洗掘調査の実施可能領域拡大に関する研究」として採択されており、流速や離着水場所に関する利用制限の解消をめざした新型機体や昇降機を開発しています。これにより、ボート型ドローンをより広い領域で活用できるようになり、洗掘調査の高度化および効率化が見込まれています。

■橋梁以外の点検への応用

建築物の外壁点検においても、ドローンを活用した点検による効率化・高度化の取り組みを進めています。外壁点検においては、画像情報に加えて赤外線調査による表面温度の差の把握・分析により隠れた異常を検出することが可能です。建築基準法第12条に規定される定期点検においては、過去には建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を打診等により実施するように定められていましたが、令和4年に打診以外の調査方法として、ドローンによる赤外線調査が実施可能と明確化され、コスト面等での優位性から広がりをみせています。

一方で、正確な点検のために画像の1ピクセル単位で温度をしっかり計測する必要がありますが、大規模なドローンから高精度な赤外線カメラを吊り下げる従来の方法では、ドローン自体が起こす風により外壁温度が下がる「シェーディング現象」が発生し、正確な温度差が把握できないという問題がありました。

また、撮影する建築物によっては狭い路地裏等へドローンが侵入できず、撮影ができないケースもありました。その2つの問題を解決すると期待されるのが、Skydio社の「SkydioX10」です。

SkydioX10は従来の機体よりもコンパクトであるうえ、同等サイズの機体としては初となるRadiometric JPEG(R-JPEG)方式の撮影が可能なFLIR社製赤外線カメラが採用されています。R-JPEG方式の画像はピクセルごとに温度情報を保有しているため、解析ソフトによる表面温度差の分析等の後処理がスムーズに行えます。もちろん、自律飛行や360度障害物回避機能も兼ね備えているため、多くの建築物点検に適応可能と考えています。

2024年7月(夏季)、2025年1月(冬季)に一般社団法人 日本赤外線劣化診断技術普及協会様と実証実験を行っており、成果物が実運用に十分適した水準であることを確認しています(2)。

水道施設の点検も近年ではドローン活用が期待されている分野の1つです。2021年に発生した和歌山県の六十谷水管橋の落橋や2025年埼玉県八潮市道路陥没事故等、上下水道施設の老朽化に起因する大規模な事故が発生しており、点検の重要性が改めて注目されている分野です。

水管橋においては、橋梁点検のノウハウを活用した点検をすでに提供しています。狭隘部に進入して撮影できるため、従来のドローンでは撮影できなかった管下面をはじめ、水管橋を上下左右4方向から撮影することが可能で、2024年度末時点で200橋を超える点検実績があります。また下水管内部の点検等、これまで人が酸欠や転落の危険を冒しながら実施していた領域へは、水上ドローンを適用することにもチャレンジしています。

こういった業界特有の設備点検についても、その業界の点検ノウハウを保有する企業・団体と技術提携しながら展開しています。

野帳のデジタル化やAI活用による内業DX

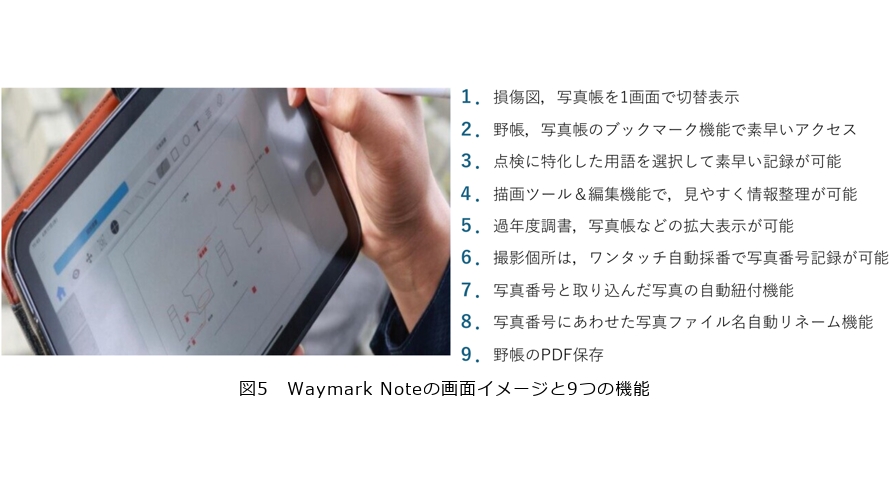

JIWでは、現地での点検後の整理・分析など内業のDX(デジタルトランスフォーメーション)にも取り組んでいます。その中で、自社の橋梁点検における作業効率を改善するために開発したのが、橋梁点検専用記録アプリ「Waymark Note」です(図5)。

従来の橋梁点検作業では、紙の調書(野帳)に手書きで記録し、後から写真と照らし合わせる方法が一般的でした。私たちも5年間で全国約1000橋のドローン点検を実施してきましたが、手書きの修正や写真整理の手間、記載ミス、現場後の写真整理の煩雑さなど多くの課題に直面しました。折角現場の橋梁点検がドローンを用いて効率化できても、その後の内業に多くの時間を要していたのです。

そこで、現場の困りごとを解消するために、真に必要な9つの機能を定義しました。

例えば、現地でとった写真の整理が煩雑となる課題については、ワンタッチ自動採番機能や写真自動紐付機能、写真ファイル名自動リネーム機能を具備することで、写真データを取り込むだけで自動的にデジタル野帳に紐付けられ、ファイル名が整理される仕組みとしました。一方で、必要でない機能は極力省くことにより、シンプルな操作で誰でも簡単にきれいな野帳が作成できるようこだわっています。

2025年5月に正式版がリリースされ、橋梁に限らず幅広い設備の点検業務において、野帳のデジタル化を実現するDXツールとして活用いただいています。

また、インフラ設備点検業務で活用することができる画像を解析するさまざまなAI(人工知能)を搭載し、AI実行にあたるさまざまな機能をトータルで提供するAIプラットフォームサービス「Waymark Portal」を提供しています。現在搭載しているAIでは鉄塔やマンホール、電柱上の配電設備に加えて、標識やカーブミラー、ガードレール等の道路構造物の錆や、路面上の横断歩道や白線等の道路標示の剥離に対する劣化診断も可能です。点検のために現場に赴くのではなく、普段の業務においてドライブレコーダーで収集した大量の写真からAIにより点検対象の設備を割り出し、点検に活用することができます。

そのほか、お客さまの要望に合わせたAIの開発にも取り組んでいます。ソフトウェア開発と前述したボート型ドローンに代表されるハードウェア開発の双方の開発体制を保有しており、それらを要望に合わせてコーディネートすることで、お客さまが保有するアセットの状況に合わせた点検手法を提供しています。

今後の取り組み~新技術による建設生産システムにおける生産性向上~

建設業界全体を見渡すと建設生産システムにおける抜本的な生産性向上が求められています。これまでは豊富な労働力人口を背景に、大勢の働き手を建設工事の現場に配置することにより、建設投資に対応した生産体制や適正な施工を確保していましたが、生産人口の減少、他産業への人材流出等により、生産性向上が求められています。

課題解決に向けて、国土交通省は2016年からi-Construction(アイ・コンストラクション)の取り組みを進めています。2025年度の稼働2割削減をめざし、測量から設計、施工、維持管理に至る建設プロセス全体を3次元データでつなぎ、新技術、新工法、新材料の導入や利活用の加速化が進められ、JIWとしてもi-Construction対応ドローンレーザ測量サービスを提供する等の取り組みを実施してきました。

2025年に発表されたi-Construction 2.0では、2040年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割、すなわち生産性を1.5倍向上することをめざし、「施工のオートメーション化」「データ連携のオートメーション化」「施工管理のオートメーション化」を3本の柱に施策検討が進められています。特に「データ連携のオートメーション化」では、JIWも取り組んできた2次元・3次元デジタルデータの収集・活用が推進される見込みのため、市場の潮流に合わせた事業展開や新技術開発を進めることで、建設生産システムの生産性向上に寄与し続けます。

■参考文献

(1) https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html

(2) https://www.jiw.co.jp/newsroom/detail/20250715090326.html

(上段左から)北宅 洋/岡森 駿

(下段左から)岡田 正義/家保 具太

ビジョンである「新たなインフラ点検手法を創造し、携わるすべての人が使えるようになること」を実現することで、インフラ点検に携わる世界中のすべての人が豊かになる世界をめざします。