2025年11月号

特集2

IOWN Global Forumにおける建設業界初のユースケース

- トンネル

- 建設

- 遠隔施工管理

高齢化と人手不足が深刻化する中、建設業界では生産性と安全性の向上が急務となっています。IOWN Global Forumでは、リーダーである株式会社安藤・間を中心に山岳トンネル施工管理における遠隔化・自動化のユースケースが整理され、APN(All-Photonics Network)によって複数の現場、オフィス、データセンタが接続された環境下で、施工の効率化、安全・品質向上を図る新たな管理手法の実現をめざしています。本稿では、IOWN Global Forumのユースケースドキュメントおよび遠隔監視・遠隔解析・遠隔臨場・リモートモニタリングの4つのユースケースを紹介します。

伊藤 伸樹(いとう のぶき)/竹原 美穂(たけはら みほ)

NTT IOWNプロダクトデザインセンタ

IOWN Global Forumの活動と建設業界への展開

IOWN Global Forumは2020年1月に設立された国際的な非営利団体です。世界の業界リーダーと共に超大容量、超低遅延、超低消費電力なインフラを実現する新規技術、フレームワーク、技術仕様、リファレンスアーキテクチャの開発を通じ、スマートな世界を実現する新たな基盤としてのIOWN(Innovative Optical and Wireless Network) 実現に向けて活動をしています。

IOWN Global Forumの活動の1つであるUse Case Working Groupでは、スマートな世界の具体化、満たすべき技術要件、潜在的なビジネス影響の推定を議論しユースケースを創出しています。ユースケースの社会実装のために、Reference Implementation Model(システム設計および構築をするうえで必要な考え方や確認すべき点をまとめた実装例モデル)の作成や検証を行います(図1)。

このIOWN Global Forumで建設業界として、初めてユースケースの策定が行われたのが「トンネル建設施工管理の遠隔化・自動化」です。これは、株式会社安藤・間(安藤ハザマ)がチームリーダーを務め、主に山岳トンネル建設を主なターゲットに議論、設計されたものです。

ユースケース公開により、建設業界内でのIOWNおよびユースケースの理解が進み、トンネル施工にかかわる多様なステークホルダの参画や、実証実験に向けた連携の広がりが期待されています。以下では、建設業界を取り巻く環境における課題およびIOWN Global ForumのWebサイトに公開されているドキュメントの内容について解説します。

建設業界の課題と取り組み

建設業界では、1997年から2023年にかけて就業者数が3割減、さらに若年層(15~29歳)が全体の11.6%に対し、55歳以上が36.6%を占めるなど、今後高齢者の引退に伴う労働力不足が見込まれています(1)。一方で、新たな社会インフラの整備だけでなく、高度成長期以降に整備されたインフラの維持管理・更新や激甚化・頻発化する災害への復興等、工事量は増加傾向にあり、より生産性の高い工事が求められています。

こうした背景から2024年に国土交通省は従来のICT活用を中心としたi-Constructionを深化させ、省人化・自動化による生産性向上、安全確保、働き方改革による多様な人材確保をめざすi-Construction2.0を策定、業界全体として抜本的な変革を進めるために建設現場のオートメーション化に取り組んでいます(2)。

安藤ハザマでは山岳トンネル工事の生産性、安全性を大幅に高めることを目的として、ICTを活用した施工技術の高度化や施工情報の集中管理を行う統合管理プラットフォームである、i-NATM®(3)の開発を推進しています。施工中のデータを中央制御室に集約して分析を行い、評価結果を次の施工に反映させることで、PDCAサイクルを回して効率的な施工の実現をめざしています。

山岳トンネル建設現場の現状

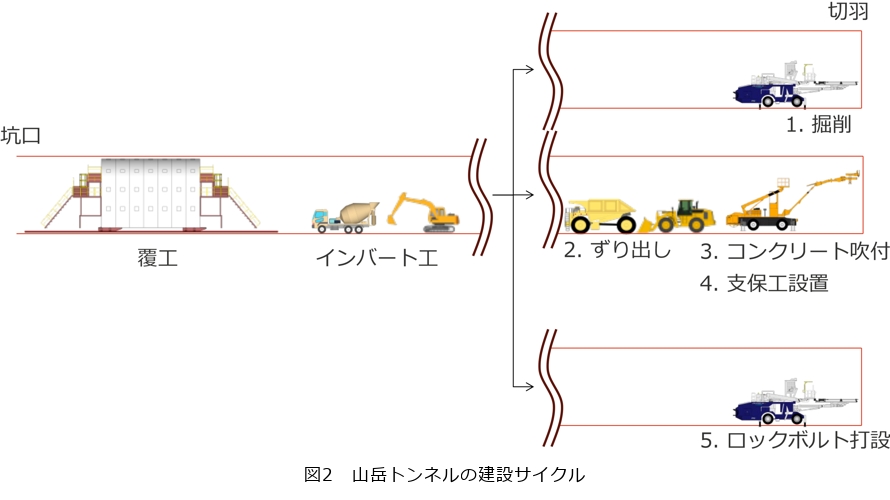

国内におけるトンネル工事の半数以上は、山地部の岩盤を対象とした「山岳工法」で実施されており、特にNATM工法(新オーストリアトンネル工法)が一般的です。この工法では切羽(トンネル工事の最奥部)において掘削(穿孔・発破)、コンクリート吹付け、ロックボルトの打設というサイクルを繰り返しながら掘削を進め、日々6 m程度掘削が進行します。同時に坑内では、覆工やインバート工という強度確保や地盤安定化のためのコンクリート打設も行います。延長方向の地質状況は一定ではなく、現場では随時、安全や品質確保のための検査を行い、工事進行の判断をします(図2)。

トンネル坑内では、狭く死角の多い環境で肌落ち(岩石の落下等)や重機接触災害など、他工事に比べて災害リスクが高く、技能者に大きな危険と負担が伴っています。また、工事進行の判断では五感と観察力によって、地山(自然のままの地盤)の状態を的確に把握する必要があります。状況に応じた作業内容を迅速かつ柔軟に判断・対応する能力が求められるため、特に現場作業員の経験・技量に依存していますが、作業員の年齢構成は40歳以上が全体の76%、熟練技能者では94%を占める(4)ため、少人数かつ経験や技量に頼らない施工体制の構築が求められています。

施工完了後、運用中のトンネルは構造物の健全性を確認するため、定期的な点検が義務付けられています。健全性確認では目視による確認を中心に実施されますが、土木技術者や点検検査者は減少しており、国内にある1万本以上(5)のトンネル検査を確実に実施するために効率化が急務です。また、2024年度の点検結果では、点検された1905のトンネルのうち早期または緊急措置が必要と診断されたトンネルが2割を超えており(6)、健全性の悪化が進行する前に措置ができていないことも課題です。

これらの安全確保、経験や技量に依存しない施工の確立、異常の早期発見といった課題に対しては、崩落や事故の予兆をいち早く検知するためのデータ解析や、遠隔から現場の点検や検査を実施する取り組みが進められています。

一方、トンネル建設現場においては、従来通信を必要とする作業が測量データやカメラでの切羽監視などに限られており、工事期間中にだけ使用する仮設の通信設備に対して費用対効果の面からコストをかけられないことで、ネットワークをベースとしたICT基盤の構築が進んでおらず、取り組みに向けたソリューション導入の障壁となっていました。

ユースケースドキュメントの概要

遠隔施工管理のビジョンとして、複数の建設現場が施工者や発注者のオフィス、データセンタとAPN*1によって接続されたICT基盤で、トンネル建設現場の課題を解決する4つのユースケースを提案しています。施工者・発注者をはじめとしたステークホルダへの価値を明確にすることで、施工段階からの積極的なICT基盤構築が進み、課題解決の取り組みが業界全体で促進されることをめざします(図3)。

ICT基盤においては、新しいワークフローやコラボレーションが行われるエコシステムの確立をめざしており、各建設現場が常時・必要時にネットワークおよびコンピューティングリソースを活用できるようになります。また、現場での測定・映像データのAI(人工知能)解析や双方向コミュニケーションなどを活用したソリューションをワークフローの中に自由に取り込み構築することが可能となります。施工を複数企業で行うJV(ジョイント・ベンチャー)の現場においても、データ連携が促進され、各社が保有する解析・管理技術の融合が促進されます。

ユースケースについては、遠隔監視、遠隔解析、遠隔臨場、リモートモニタリングの4つを提示しています。ステークホルダに対しては以下の価値を提示しています。

*1 APN:IOWN Global Forumにてオープンにアーキテクチャ策定が行われているフォトニクス技術をベースとした革新的ネットワークです。フォトニクス(光)ベースの技術の適用範囲をネットワークから端末まですべてに拡大することで、現在のエレクトロニクス(電子)ベースでは困難な、低消費電力、高品質・大容量、低遅延の伝送を実現します。

■発注者から工事全体を請け負う建設業者(ゼネコン)

・遠隔監視:リアルタイム性の高い現場データの収集・解析・評価・フィードバックによりデータドリブン、トレーサブルな施工管理の実現

・遠隔解析:工事リスク(安全・品質)の予測強化により、安全で品質の高いプロジェクトの遂行を実現

・遠隔臨場:工事業者・発注者等の関係者間の物理的な距離を超えた協力体制の実現

■施工を担う専門工事業者

・遠隔監視:危険につながる行動の事前検知による作業環境の安全性向上を実現

・遠隔解析:工事リスク(安全)予測の強化により、安全な環境下における工事を実現

■発注者(地方自治体や交通インフラを保有する企業)

・遠隔臨場:現場および工事業者との物理的な距離を超えた効率的な検査の実現

・モニタリング:施工中に整備されたネットワークインフラにより、施工後の構造物の維持管理の高度化を実現

■機器・サービス提供者

・現場に整備されたネットワークインフラや、現場とAPNで接続されたデータセンタ等を活用した新たなソリューションを提供する機会が拡大し、トンネル建設現場向け市場の拡大を実現

ユースケースについて

以下では各ユースケースに関連する問題・課題とともに概要を紹介します。遠隔化については日本国内の主要な建設現場をカバーするため、施工者オフィスと現場間距離を1000kmと想定しています。

■ユースケース1:定常的な監視とデータ収集(遠隔監視)

・現状の問題、課題:現在は安全点検の多くを専門家の目視により実施しているため、現場の変化をすべて追うことは困難(図4)。安全確認不足で労働災害が発生する複数の建設現場において、専門家の目視に頼らず現場の変化を把握できるインフラが必要。

・活用IOWN技術:APNの大容量・低遅延通信によるリアルタイムのデータ転送。

・実現すること:APN経由で建設現場の高解像度映像・センサデータを遠隔地に集約し、AIによる自動分析で常時監視・早期安全リスク検知を実現。

本ユースケースでは最大20程度の複数現場に、一定間隔で設置された高精細カメラを用いて、遠隔のデータセンタや都市部のオフィスにて映像データのAI解析を用いて監視することを想定しています。

異常検知は自動分析で実施する一方、検知された異常に対する判断・是正確認は映像以外の現場データと合わせての状況把握が必要となります。そのため、振動、水質、熱、ガス濃度といったセンサのデータも映像とともに継続的に収集されます。これらのデータはデータセンタや施工者事務所へ送信され、異常発生時の作業工程の検査・改善、安全確認に活用されます。

本ユースケースにより、変化の激しい現場でも常時安全点検が行われている状態をつくり上げることができ、一時的な立ち入り・工事ルール違反や、早期対応が必要な地質状況の変化等にも対応できるようになります。また、ユースケース3の遠隔臨場等と組み合わせることで、措置や是正確認も遠隔管理が可能となり、ワークフロー全体の遠隔化を実現します。

■ユースケース2:施工中必要時のデータ分析(遠隔解析)

・現状の問題、課題:現在は掘削後の形状が設計どおり確保できているかの確認を、危険な切羽エリアで時間をかけて実施。切羽エリアでの熟練者による安全確認と測量時に、工事の中断時間を最小限に抑え、工事進行と安全の両立を図る体制が必要。

・活用IOWN技術:APNの大容量・低遅延通信による遠隔の計算リソース活用。APNの光パス*2設定を柔軟に行う技術による、計測手法に合わせたオンデマンドのAPN接続先切り替え。

・実現すること:APNを介して現場と遠隔処理環境を接続し、大容量点群データ解析にかかる時間を、工事進行を妨げない60秒にまで短縮。安全・品質判断の即時性確保。

トンネル切羽においては、施工段階に応じて多様な機械が特定の作業を実施しており、その作業に対応するかたちで各種測量や計測データの収集が行われます(図5)。対象は、高解像度画像、高精度点群データ、振動解析、温度測定、ガス濃度測定など多岐にわたります。こうしたデータの解析は地質条件や掘削結果に基づく次工程の施工判断に活用され、プロジェクト管理の効率化に寄与します。

点群データの活用は現場の計測作業時間を短縮できる点が期待されていますが、データ容量が大きく解析に時間がかかる課題があります。現状では、切羽面や部分的な範囲を測定し、現場事務所で解析するという方法にとどまっているため、現場での即時判断の材料として用いることはできません。

点群密度や画像解像度を高め、測定範囲を拡張した場合、伝送するデータ量は数10 GB規模に達します。施工サイクルに支障をきたさず60秒以内に判定結果を得るためには、効率的なデータ伝送と処理が不可欠となります。一方で、必要時に短い間だけ大容量通信やコンピューティングリソースが必要になるため、オンデマンドのAPN接続を活用したリソースの有効活用が不可欠となります。

*2 光パス:光信号の送信機から受信機までをつなぐ光信号の通り道を光パスと呼びます。各光パスは、通過する光ファイバや光ノードシステムによって構成される経路と、光信号の容量や割り当てられる波長が指定されています。

■ユースケース3:モバイル検査(遠隔臨場)

・現状の問題、課題:管理基準に定められている検査について、現在は一部を遠隔臨場にて実施しているが、現状の遠隔臨場では映像の解像度や遅延による指示のずれなどで、検査・指摘漏れの懸念がある。遠隔臨場で実施する際、検査者が着目したい個所(地山の亀裂や湧水等)を映像の解像度向上、指示タイミングの遅延解消により正確に判断できる仕組みが必要。

・活用IOWN技術:APNの大容量、低遅延通信により高解像度映像で遠隔検査。APN光パス設定を柔軟に行う技術による常時接続のない拠点からのオンデマンドのAPN接続。

・実現すること:取り回し可能な高精細カメラとAPNで、必要な時に遠隔拠点から検査者の着目点を正確にとらえるピンポイント検査を実現。

各施工段階の後には、発注者および建設業者によって、仕様および品質基準への適合を確認するための検査が行われます。これらの検査では、寸法のほかに死角や隠れた個所等も対象となり、特に早期処置が必要な細かいひび割れや漏水の検出に重点が置かれます。

現地検査と同等の対応を考えた場合、現場側の担当者が場所を指定して見せるのではなく、検査者が全体を俯瞰したうえで気になる場所にフォーカスする手順が必要ですが、現状の遠隔臨場では解像度やコミュニケーション等に課題がある(7)ことが分かっています。

検査対象となる範囲を1 m程度離れたところから俯瞰し、0.1mm程度の傷も見つけられる高精細映像の伝送や、音声・映像の話者間の遅延を0.1 s以下に抑えた左右指示や発話タイミングの調整が不要なコミュニケーションにより、遠隔で実施可能な検査の適用範囲を広げることを実現します。発注者は常時利用でないことから、発注者オフィスからのAPNオンデマンドでの接続により、効率的な利用を想定しています。

■ユースケース4:通信ファイバを活用した維持管理(リモートモニタリング)

・現状の問題・課題:供用(施工後の管理運用)中は定期的に点検が実施されるが、定期点検の間に生じた異常の発見は困難であり、点検時には既に緊急措置が必要な場合がある。計画的な修繕のための健全性の確認を、トンネル利用者への影響や点検者負担を増やさずに早期発見できるモニタリング体制が必要。

・活用IOWN技術:施工時敷設光ファイバのセンシング転用。

・実現すること:施工中に組み込まれた光ファイバ等をセンシングに転用し、延長方向の任意の個所の歪み検知と加速度計測を行うことで、剥離や変形といった変状や経年劣化を遠隔で常時監視するシステムを構築。

安全性と運用効率を確保するために、トンネルは定期的な点検を必要とします。こうした点検では、主にひび割れ・浮き剥離の変状に着目した目視点検が行われ、必要に応じて措置を施します。これら変状の原因は外力や材料、施工等(8)さまざまであり、早期に発見し、変状状態・原因に応じた適切な対策を実施することが重要となります。

そこで、建設段階で設置されたファイバやネットワークインフラをセンシングに転用し、得られるデータの送付先を施工者から運用主体である発注者に変えることで、トンネル運用の遠隔監視と管理を可能にします。モニタリングによる早期発見だけでなく、維持管理プロセスの効率化、安全基準の遵守、詳細な保守記録の保持も実現されるため、運用負荷全体の削減に寄与します。

IOWN Global ForumではAPNを活用したファイバセンシングのユースケース、アーキテクチャの検討も行っており、本ユースケースでの活用に向けた議論を進めています。

まとめと今後の展望

本稿では、山岳トンネル建設現場におけるIOWN活用のユースケースドキュメントの内容を紹介しました。今後は各ユースケースのソリューション開発を促進するためにアーキテクチャや評価基準を議論し、実現に向けた明確な要件を整理することで、システム構築に必要な情報を記載したリファレンス実装モデルを作成し公開する予定です。また各々のユースケースについては通信に関する技術仕様について検討し、シミュレーションやラボ環境での実験を通して通信性能を確認し、現場でのIOWN技術を活用した実証実験へとつなげていきます。

検討内容や実証結果を今後公開するドキュメントに反映することで、トンネル建設工事にかかわる多くのステークホルダにとって有益となる次世代のICT基盤の社会実装をめざします。

■参考文献

(1) https://www.rice.or.jp/wp-content/uploads/2025/05/77-all-1.pdf

(2) https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001085.html

(3) https://www.ad-hzm.co.jp/info/2020/20200918.php

(4) https://www.mlit.go.jp/tec/content/001891290.pdf

(5) https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-data/tokei-nen/2023tokei-nen.html

(6) https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001906343.pdf

(7) https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/n-kisyahappyou/r4/23032401_zirei.pdf

(8) https://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/1104-P022-025_isago.pdf

(左から)伊藤 伸樹/竹原 美穂

トンネル建設をはじめとして、各業界に対し新たな価値を、できるだけ早期に、より効果的なかたちで提供していけるよう、多方面の方々と具体的な事例でコラボレーションしながらサービス化・プロダクト化を推進していきます。