2025年8月号

特集1

「Another Me Planet」――未来の可能性を見せる自分の分身

- 2025年日本国際博覧会

- リアルとバーチャルの連動

- Another Me

今回の2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)では、24時間いつでも体験可能な「バーチャル万博」も開催されています。バーチャルNTTパビリオンでは、夢洲のリアル会場と連動したコンテンツを提供しており、さらにリアル会場の1テーマである「Another Me®」の世界観を感じてもらえるよう、未来の職業に就いた自分とコミュニケーションすることができ、それを通して自分の新たな可能性を感じてもらうコンテンツ「Another Me Planet」を提供しています。本稿では、Another Me Planetの内容ならびにそれを実現する技術について紹介します。

伏尾 佳悟(ふしお けいご)※/大塚 淳史(おおつか あつし)

野本 済央(のもと なりちか)/永徳 真一郎(えいとく しんいちろう)

中村 孝(なかむら たかし)※/大賀 悠平(おおが ゆうへい)

NTT人間情報研究所

※ 現、NTT西日本

リアルとバーチャルが連動するバーチャルNTTパビリオン

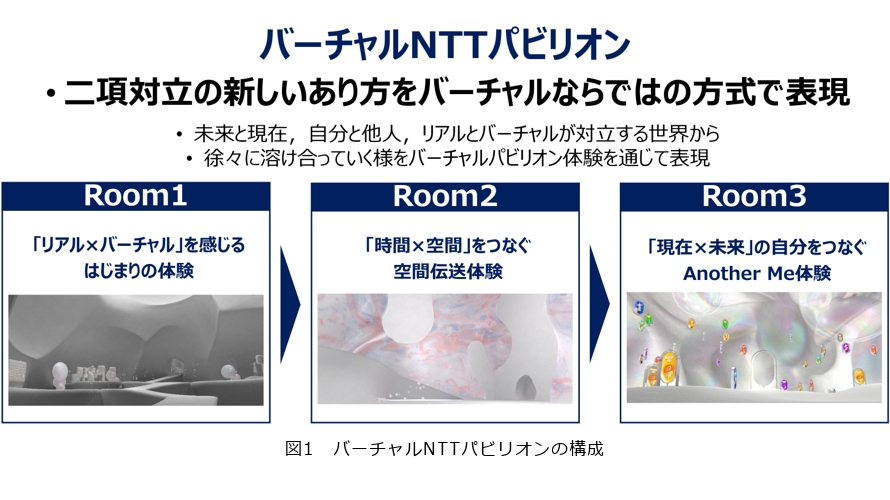

今回の2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)では大阪 夢洲のリアル会場に加えて、常時体験可能なバーチャル空間の会場「バーチャル万博(1)」も開催されている点もポイントです。バーチャル万博においてもNTTはパビリオンを出展しており、リアル会場と連携するかたちでRoom1、2、3の3つの会場から構成されています(図1)。

バーチャルNTTパビリオンにおける Room3のテーマ「Another Me®」は、NTTが2020年に提唱した「デジタルツインコンピューティング構想」におけるグランドチャレンジ(2)の1つです。自律的に行動可能な自分のデジタルツイン「Another Me」と人とが共生することで、Another Meを通して人が自分の新たな可能性に気付き、人生における各種機会の拡大を実現することをめざしています。

バーチャルNTTパビリオンの「Another Me」では、バーチャル空間ならではの利用者1人ひとりに合わせたコンテンツを自由度高く提供可能な利点を活用し、Another Meの世界観を体験者がより身近に感じられる独自のコンテンツとして「Another Me Planet」を公開しています。働いている自分をユースケースとし、今はない未来の職業に就いたAnother Meとのコミュニケーションを通して、自分だけでは難しい自分の新たな可能性に気付くことで、自分の未来の可能性を広げることを目的としたコンテンツです。Another Meの実現に向けた各種取り組み、ならびに「Another Me Planet」とその中でのAnother Meの実現内容について紹介します。

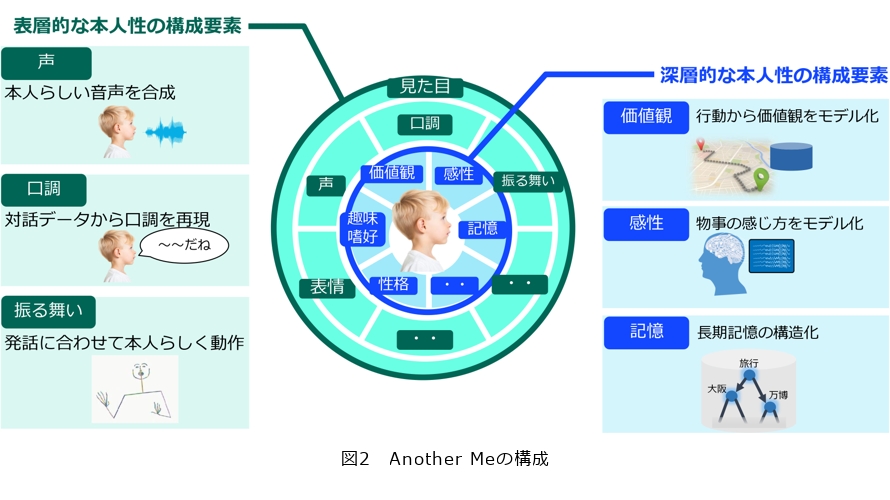

Another Meを構成する技術

自分の分身「Another Me」において、何の要素があれば「自分」が表現できるのでしょうか。技術的な検討を進めるうえで、NTT研究所では「自分」の要素を「1)深層」「2)表層」の大きく2要素に分けて研究開発を進めています(図2)。「1)深層」は、自分が先天的に持っている、または、各種経験を通して後天的に獲得した、その人の行動の基準となる要素です。具体的には各種経験に基づく「記憶」の構造化や「価値観」の軸の抽出、脳波等の活用による「感性」の抽出などに取り組んでいます。「2)表層」は、行動の表現方法となる要素です。外見に加えて、NTT研究所では自分らしい「声」の生成、「発話内容」の生成、身体の「振る舞い」の生成などに取り組んでいます。

このようなAnother Meを構成する各技術を組み合わせ、さまざまな領域でのAnother Meの活用方法の実証も進めています。自分の分身による新たな表現として、デジタルな分身による舞台表現の実証、自分の分身による人間関係の構築の支援として、バーチャル空間での関係構築支援の実証を進めてきました。

本「Another Me Planet」では、Another Meを通してさまざまな「とりえるかもしれない自分」を可視化することで、自分の可能性を広げることに対する実証を進めています。

「Another Me Planet」─未来の自分の分身とのインタラクションにより自分の可能性を感じるアプリケーション

バーチャル万博のNTTパビリオンにおいて、Another Meのコンセプトである「Another Meを通して、人が自分の新たな可能性に気付き、人生における各種機会の拡大を実現する」を利用者に体感いただくために、提供したアプリケーションが「Another Me Planet」です(図3)。

人生における「働いている自分」をユースケースとし、自分の持つさまざまな可能性を感じていただくために、今、存在する職業ではなく未来に生まれそうな職業に就いたAnother Meを生成します。さらに、Another Meとのインタラクションも通して、自分だけでは気付きづらい「自分の可能性」を可視化ならびに実感いただけるようにし、自分の未来の可能性に気付きを与えることを目的としたコンテンツです。

コンテンツの全体は、図4に示す流れになっています。まず、アプリケーション利用者は、Another Meの外見を生成するために、見た目の設定と顔写真の撮影を行います。次に、Another Meの話す声をアプリケーション利用者の声らしい音で生成するために、生成する声のベースとなるごく短い文章を利用者に読み上げてもらいます。最後に、Another Meの発話内容に特徴を持たせるために、利用者でアンケートに答えていただきます。以上を基に、「未来の職業に就いたAnother Me」を生成します。生成されたAnother Meは未来の職業の紹介を行います。さらに、アプリケーション利用者は、「未来の職業に就いたAnother Me」に対して、テキストベースでいろいろと質問をすることが可能です。

「未来の職業についた自分」に、より自分らしさを感じていただくために、Another Meに必要となる要素を加えています。「表層」の要素の活用として、外見だけでなく、Another Meが話す声をアプリケーション利用者に近いものにしています。また、「深層」の要素を考慮した表現として、Another Meが話す内容をアプリケーション利用者の特徴を考慮して決定しています。

このAnother Meとして話す声の表現や、Another Meとして話す内容の表現を実現するために、NTT研究所で研究開発を進めている技術を用いています。

「Another Me Planet」におけるAnother Meを構成する技術

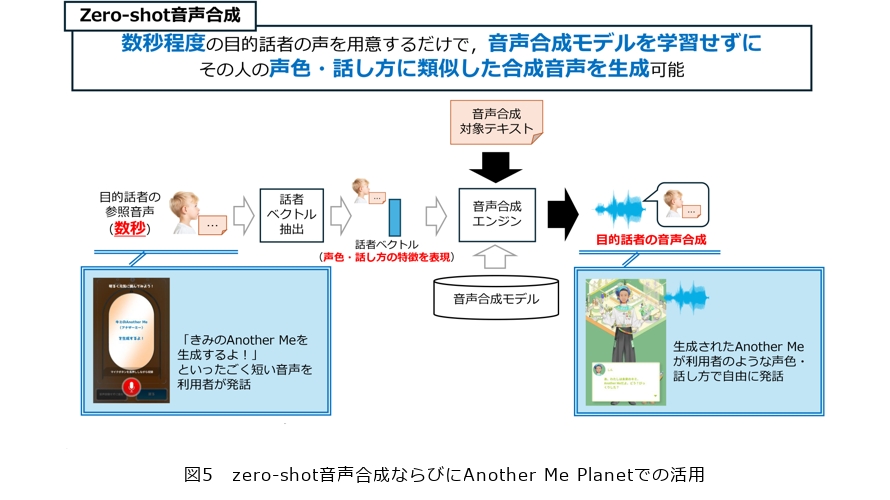

■zero-shot音声合成技術

「Another Me Planet」では、ユーザの声を数秒程度録音し、ユーザの声の特徴を反映させた音声で「未来の職業についた自分」が話し掛けてくれます。この音声は、NTT研究所の最新の音声合成技術(3)の機能の1つである、Zero-shot音声合成を用いて生成されています(図5)。

Zero-shot音声合成は、声をつくりたい人(目的話者)の音声(参照音声)を数秒程度用意するだけで、ニューラルネットワークのモデルを用いて参照音声の特徴を高精度に抽出し、その特徴を反映させ、目的話者の声に近い合成音声を生成する技術です。その際、特段音声合成モデルを学習せずに目的話者の音声生成ができるため、ユーザやサービス提供者の負担は数秒の参照音声準備のみに抑えられ、手軽な利用が可能となっています。非常に忙しい著名人や企業幹部、長時間の音声録音が難しい高齢者や児童・未就学児など、幅広い目的話者・ユーザ層への利用が見込まれます。また過去に録音・録画したデータから参照音声を切り出すことで、発声機構を失ってしまった方のかつての声の再現や、声変りをする前の声での音声生成など、さまざまな利用シーンでの応用が期待できます。

■NTT版LLM「tsuzumi」を用いた発話生成ならびに倫理的不適切度合いの推定技術

Another Meの発話の内容を生成するエンジンにはNTTが研究開発を進めているLLM(大規模言語モデル)「tsuzumi」(4)を用いています。アプリケーションの利用者が決定したAnother Meの未来の職業、ならびに、アンケートに対して回答した内容を基にシステムが設定したAnother Meの性格特性や作業特性に基づき、未来の職業に就いたAnother Meの発話生成を行うプロンプトを作成します。このプロンプトを用いて、発話生成を目的とするtsuzumiに対し発話の生成をリクエストすることで、アプリケーション利用者らしさを感じられるような、未来の職業に就いたAnother Meの発話内容を自動生成します(図6)。

発話生成を目的とするtsuzumiが生成したAnother Meの発話文の候補に対し、最終的な発話内容のクオリティをさらに上げることを目的としたNTT研究所で研究開発を進めている技術(5)も用いています。生成された発話内容の倫理的不適切度合いを自動で判定し、問題がある単語や文章が含まれる可能性が十分に低いことを確認し、そのうえで、Another Meの最終的な発話内容を決定しています。この発話内容の倫理的不適切度合いを自動で判定する技術にもtsuzumiが活用されています。文章に含まれる倫理的不適切度合いを推定できるようにtsuzumiをチューニングし、判定対象の文章を入力すると、入力した文章の倫理的不適切度合い、ならびに、その倫理的不適切度合いである判断した理由を応答することが可能になっています。

今後の展望

近年のAIの著しい技術進展により、AIは私たちの生活の多くの場面において、より密に私たちにかかわってきています。「Another Me Planet」を通して、Another Meをはじめとする人と直接インタラクションするAIと私たちのより良い関係性を探るべく、「Another Me Planet」を提供するシステム構築を通して得られた知見、会期を通してSNS等で得られた感想やシステム利用状況のデータを継続収集し、いろいろなユーザ観点での人とやり取りするAIによるコミュニケーションの受容性や、発話生成をはじめとする各種技術の有効性の知見を深めていく予定です。

なお、「Another Me Planet」は下記の二次元コードまたはURLから利用可能となっています。ぜひ、「未来の職業についた自分」とのインタラクションをお楽しみいただき、ご自分の可能性をお感じになってください。

■Another Me Planet 特設サイト

https://ame.expo2025.group.ntt/

(2025年10月13日まで体験可能)

■参考文献

(1) https://www.expo2025.or.jp/future-index/virtual/

(2) https://group.ntt/jp/newsrelease/2020/11/13/201113c.html

(3) https://youtu.be/gVaob4sWhLk/

(4) https://www.rd.ntt/research/LLM_tsuzumi.html

(5) 大賀・長谷川・西田・齋藤:“LLMを用いた不適切発話データの自動生成に関する研究,” 言語処理学会 第30回年次大会 発表論文集, pp. 2159-2164, 2024.

(上段左から)伏尾 佳悟/大塚 淳史/野本 済央

(下段左から)永徳 真一郎/中村 孝/大賀 悠平

リアルとバーチャル、人とAIといった、相反していそうなものを、それぞれの特徴を活かしながら共生させることによって、どちらかだけでは困難だった新たな価値を生み出すことができるのではないかと考えています。そのようなリアルな人の可能性を広げていく技術や社会実装に向けて、これからも研究開発を進めていきます。