2025年7月号

特集2

社会インフラの運用イノベーションと新価値の創出に向けた研究開発について

- アクセス設備

- 運用イノベーション

- 運用高度化

NTTアクセスサービスシステム研究所では、アクセス系業務のデジタルトランスフォーメーションによる運用イノベーションをめざし、スマートエンジニアリング(設計・施工)やスマートメンテナンス(保守・運用)技術を研究開発しています。また、通信設備のアセット活用により、通信以外の分野も含めた新たな価値創造にもチャレンジしています。これら通信インフラで培った技術を電気・ガス・水道といった他インフラへも展開し、日本全体の社会インフラの維持管理に向けた貢献、社会課題の解決も視野に入れています。

佐野 時裕(さの ときひろ)

NTTアクセスサービスシステム研究所

アクセス系業務における運用イノベーションと社会インフラ維持への貢献

NTTにおいては、これまで、メタルによる固定電話から光ファイバを活用したデータ通信に至るまで、アクセス設備の構築・保守を担いながら、さまざまなサービスを提供してきました。一方で、近年、設備老朽化の加速、激甚化・頻発化する災害、人口の急減による構築保守の担い手不足、粗密化する人口、管理コストの増大等により、長期的使用が前提であるインフラ整備や維持運用への脅威が迫っています。この状況はNTTの通信設備に限らず、他インフラ含めた社会インフラ全体の脅威となっており、日本全体の社会課題ともいえます。

私たちのグループでは、これから迎えるIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)時代の到来を見据え、運用イノベーションの推進はもちろん、通信設備のアセット活用による通信以外の分野も含めた新たな価値創造に対するチャレンジや、通信インフラで培った技術を電気・ガス・水道といった他インフラへも展開し、日本全体の社会インフラの維持管理に向けた貢献、社会課題の解決も視野に入れています。

日本の社会インフラが抱える現状と課題

私たちのグループでは、まず、通信インフラに対する脅威とその課題を明確化するために、特に、NTTの通信設備のこれまでのあり方と関係が大きく、経営インパクトも大きい、「設備の老朽化」と「粗密化する人口動態」に関して分析を行いました。

設備の老朽化については、加入者数が大きく減ってきているメタル設備の維持管理と撤去が事業会社の経営課題として大きくなってきている点、また、粗密化する人口動態については、ユニバーサルサービスの提供義務がある中、自治体ごとに人口の増減や粗密具合が異なり、このまま均一な設備の維持要件を続けた場合、リソース不足に陥り業務運営が立ち行かなくなる可能性が高いため、エリアの特徴に応じたサービス提供や設備の設計~構築~運用が今後の大きな課題になると想定しているからです。

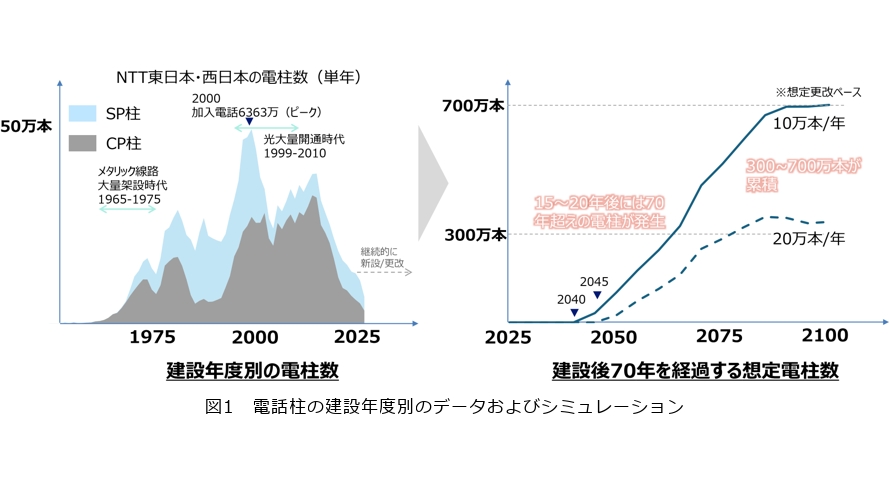

設備の老朽化の一例として、電話柱(電柱)の建設年度別のデータ分析およびシミュレーションを行いました(図1)。図1の左図にあるように、加入電話数のピークである2000年前後、および光の大量開通時代である1990年代後半から2010年にかけて建設された電柱について、シミュレーション上、仮に建設後の耐用年数を70年とした場合、15~20年後には、NTT東日本・西日本エリアトータルで存在する電柱1200万本弱に対して、約6割に相当する700万本前後が頻繁な点検や建て替え等の対応が必要な電柱になることが想定されます。本結果については、その他アクセス系所外設備全体にも想定され、電柱に限らず、設備の総量は増え続けており、すべてを更改するには、現在の技術や整備方法では限界があるということが分かります。

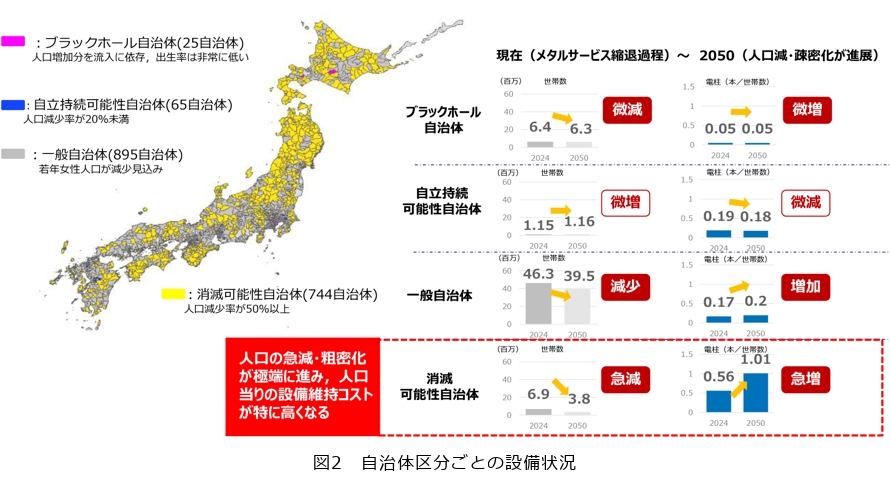

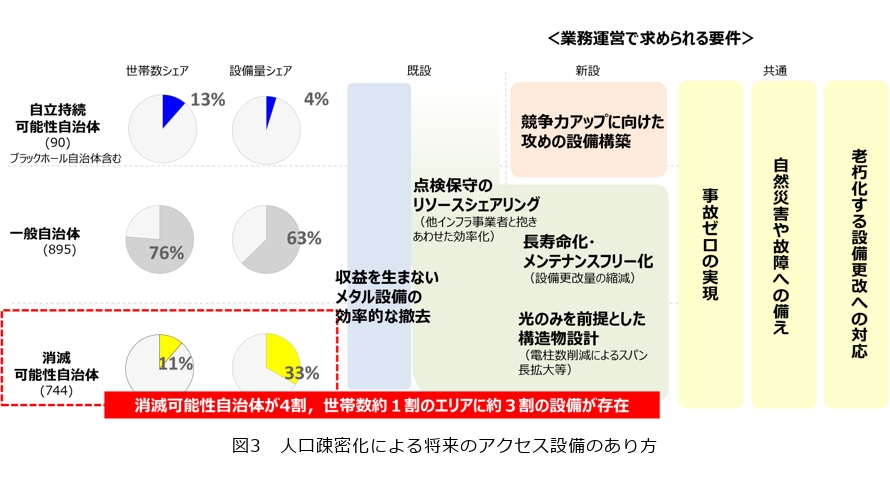

続いて、粗密化する人口動態について分析した結果を紹介します。今回、人口戦略会議(議長:三村明夫、副議長:増田寛也)における『令和6年・地方自治体「持続可能性」分析レポート(令和6年4月24日)』の分析結果をベースとし、日本全体の自治体ごとの今後の人口推移、またそれに対するNTT設備の状況を照らし合わせ、中長期的なアクセス設備のあり方について検討しました。具体的には、日本の全1729自治体について、その人口状況・動態に関する特性から「ブラックホール自治体」「自立持続可能性自治体」「一般自治体」「消滅可能性自治体」と分けられますが、その自治体ごとにNTTの電柱がどれだけ敷設されているかを集計し、イメージとして世帯数当りの電柱負担本数を試算しました。結果、図2にあるように、「人口の急減・粗密化が極端に進み、人口当りの設備維持コストが特に高くなる」こと、また、図3にあるように「消滅可能性自治体が4割、世帯数約1割のエリアに約3割の設備が存在」することが分かりました。この結果は、NTTの通信サービスを提供するための設備全体にいえることだと推測されます。

これらの結果から、NTTとして、抜本的な対策を実施しない限り、業務運営に支障をきたし、経営に大きなインパクトを与えることが想像できます。そこで、私たちは、図3にあるように、人口疎密化による将来のアクセス設備のあり方として、業務運営に求められる要件を整理し、前述した自治体区分ごとに濃淡を付けた設備構築、保守のあり方を検討する必要があると考えました。「ブラックホール自治体」「自立持続可能性自治体」については、他社との競争が激しいことが想定されるため、競争力の高いサービスを実現する設備構築を積極的に進め、「一般自治体」「消滅可能性自治体」については、点検保守の他事業者とのリソースシェアリング、長寿命化・メンテナンスフリー化、光サービスだけを前提とした構造物設計を検討する必要があります。結果として、それらの高度化され効率的な保守運用を「ブラックホール自治体」「自立持続可能性自治体」にも適用することを考えています。また、特に、「消滅可能性自治体」あたりは、収益を生まないメタル設備の効率的な撤去の検討が大事になってきます。私たちのグループでは、これらの人口疎密化による将来のアクセス設備のあり方を念頭に置きながら技術蓄積を進めています。

今回は、「設備の老朽化」と「粗密化する人口動態」を分析しましたが、「激甚化・頻発化する災害」や「人口の急減による構築保守の担い手不足」、「管理コストの増大」についても大きな脅威となっており、私たちが取り組んでいる技術における課題解決のターゲットとなります。

次に、社会インフラ全体の課題解決へつながる、現在取り組んでいる通信インフラにおける運用イノベーション技術、また新価値の創出に向けた研究開発の内容を紹介します。

運用イノベーションをめざすスマートメンテナンス・スマートエンジニアリング

ここでは、アクセス設備の運用イノベーション技術の一例であるスマートメンテナンス、スマートエンジニアリングについて、現在取り組んでいる内容を紹介します。

■スマートメンテナンス(設備情報デジタルデータ化)

社会インフラ維持管理のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進による共通化・省力化に向けた取り組みとして、3D点群データを活用した架空構造物の劣化状況診断の研究を進めています。

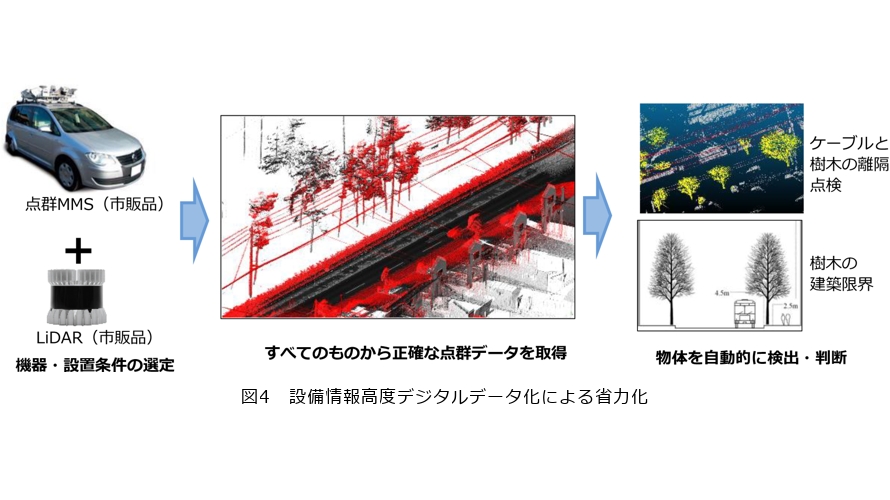

これまで、モービルマッピングシステム(MMS)計測で取得した3D点群データから電柱の劣化状況を診断する「構造劣化判定システム」の開発を行い、NTTグループへ研究成果を展開してきました。しかしながら、市販MMSは路面等の計測を目的に設計されたものであり、特にケーブル等の細径物から点群を計測することは困難であることから、ソフトウェア技術に対するアプローチだけでは抜本的な精度向上は困難であることが分かってきました。

そこで、所外設備デジタル化のさらなる高精度化実現に向け、市中の座標測位技術および点群測定器の評価を行い、実現性および課題を検討することとしました。結果として、高密度レーザとLiDAR(Light Detection And Ranging)を組み合わせることで、車両搭載条件を適切化し、もっとも細い光ドロップケーブルからも点群データを取得することが可能となりました。また、点群データにモデル化技術を適用することで、さらなる電柱たわみ測定の高精度化による点検の効率化、樹木の建築限界など新たな領域への適用可能性を確認することができました(図4)。

■スマートエンジニアリング(機械置換)

オンサイト作業における安全な作業環境構築に向け、「機械(ロボティクス)」を用いることで、ヒューマンエラーによる事故防止をめざしています。建柱作業中の移動電柱および通信ケーブルといった施工障害物を正確に検知し、それらの距離計測をリアルタイムに実現する施工障害物近接検知技術の開発を行っており、システム開発や物品評価など技術検証を進めています。また、施工障害物近接検知技術とともに、現場空間の3Dデータ取得、物体自動認識技術、重機動作計画の自動算出技術といった要素技術の高度化、加えてそれらの組合せにより、重機による建柱工事等の遠隔施工・自動施工の実現をめざしています。

■スマートエンジニアリング(工法の高度化)

作業現場の省力化に向けて、張力を緩める作業や昇柱作業を省略しても安全にケーブル撤去を可能とする技術について検討しています。電柱にはケーブルによる数100Kg以上の張力が常に加わっており、張力の極度な不平衡が発生すると電柱が倒壊するおそれがあります。ケーブル全撤去時に張力は大きく変化しますが、定量的にどのような張力変化が発生するかは解明されていないため、現在は張力を慎重に緩めてから撤去することとなっており、張線器や高所作業車の利用することが前提で、非常に労力を要しています。

そこで、作業現場の省力化を実現するため、ケーブルの張力を緩めることなく、かつ昇柱せず、ケーブルを切断・電柱から外す撤去技術の確立をめざしています。具体的には、今後、さまざまな設備種別、設備劣化度合い、線路形態などに対し、瞬間的に発生する不平衡荷重やケーブル落下による衝撃、設備や通信への影響を定量化し、分析することで、適用可能範囲を明確にしたいと考えています。

光ファイバ環境モニタリングを活用したユースケース

ここでは、新価値の創出に向けた、既存の光ファイバを活用したファイバセンシング技術による環境モニタリングについて紹介します。光ファイバ環境モニタリングとは、通信用に敷設された光ファイバからさまざまな環境情報(振動、温度、歪など)をデータとして取得し活用する技術です。通信ビルや敷設済みの光ケーブルを利活用するため、新たな光ケーブル敷設、センサの多数設置や給電などの追加コストが不要であり、面的な導入展開や保守が容易であることから、さまざまな産業分野において活用することで、社会課題の解決をめざしています。

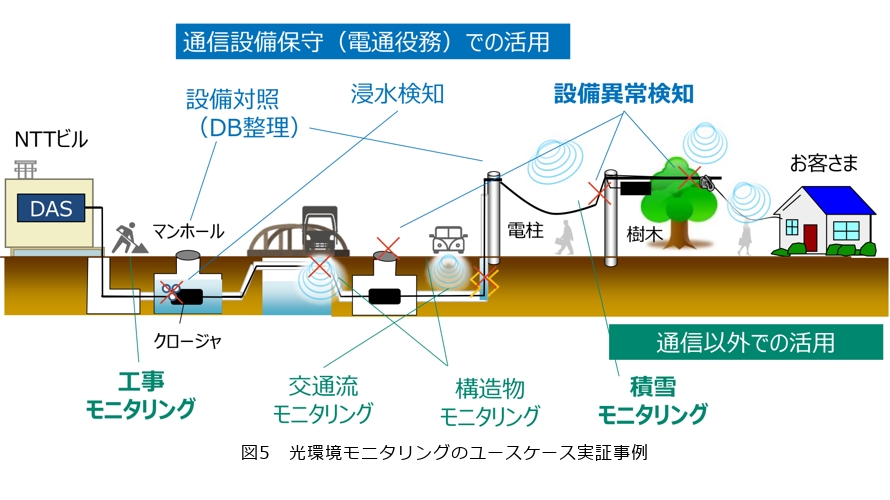

通信設備から得られる振動データの解析およびユースケース実証

実際に通信設備に振動を与える振動源としては、車等の交通振動や建設機械の工事振動など人工的なものから、風雨や地震による自然現象による振動などさまざまです。NTTの通信設備保守での活用に限らず、通信以外での活用も視野に入れています。ここでは私たちがユースケース実証に取り組んでいる複数事例(図5)のうち、一部を紹介します。

■工事モニタリング(道路掘削工事検知)

通信、電気、ガス等の地下インフラが埋設されている可能性のある場所の掘削工事では、インフラ事業者間の協議が義務付けられており、埋設調査や工事立会により保安措置が講じられます。しかしながら、無届工事によるインフラ損傷事故は増加傾向にあります。このため、各インフラ事業者には無届工事を低コストで監視したいというニーズがあります。そこで、私たちは道路掘削工事の自動検知技術に取り組んでいます。この検知で課題となるのが、多様な建設機械への対応と誤検知率の低減です。一言で掘削工事といっても開始時に用いられる建設機械は場合により、舗装切断に用いるロードカッター、舗装破砕やその除去に用いる斫り(はつり)やバックホウ等さまざまであり、屋外の生活環境には例えばポンプやファン等の類似の機械振動の伝搬も多く存在しています。私たちは高精度DAS(Distributed Acoustic Sensing)によるセンシング技術と多くのフィールド検証から得られた実際のデータを基に特徴解析や機械学習を用い、通信設備から一定の範囲における掘削工事の高い検知率を維持しながら誤検知要因を可能な限り除去した自動検知技術の確立を進めています。

■積雪モニタリング(豪雪地域の道路除雪判断支援)

豪雪地域における道路除雪判断は通常、人が巡回してパトロールを行い、各路線で除雪の必要性を毎日目視しており、限られた除雪予算の中でどの道路を優先的に除雪するかの判断を日々行っています。このため、各自治体も人手不足の中で巡回作業を遠隔化したいというニーズがあります。そこで私たちは、すでに都市における交通流解析として実例のある交通振動を応用した除雪要否判定支援技術に取り組んでいます。地下光ケーブルが受ける振動の測定波形において、移動する振動軌跡から車両速度と、同時に路面から受ける周波数応答も解析することで、車両通行のしやすさや路面状態との相関関係を利用した機械学習モデルを構築し、このモデルを用いて除雪要否のクラス分けを行います。実際に豪雪地域で行ったフィールド検証では、実際に現地調査員による目視結果と約9割以上の一致を示しており、その有効性が確認されています。

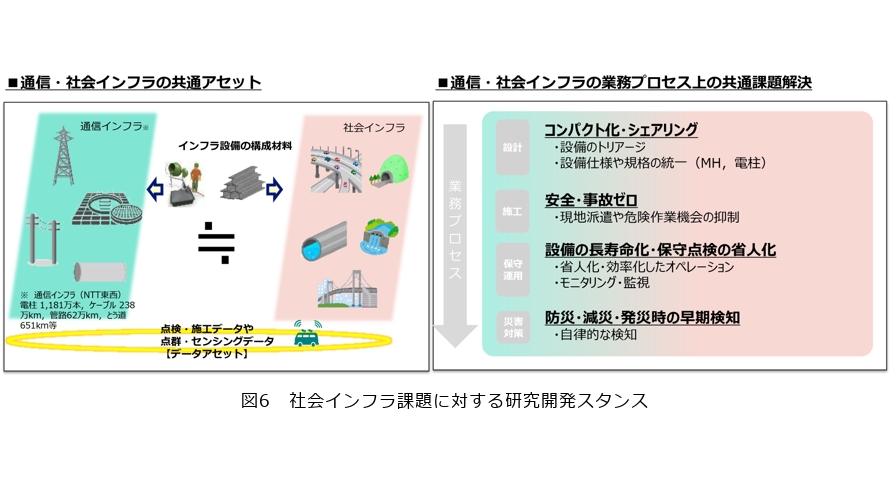

通信インフラから社会インフラへの展開と今後の取り組みの方向性

2025年1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故のように、社会インフラのリスクが顕在化しており、通信以外の他インフラ含めた日本の社会インフラに対する脅威への備えは、日本社会において喫緊の課題です。NTTアクセスサービスシステム研究所は、通信インフラと社会インフラでは共通するアセットが存在し、また、業務プロセスにおける課題も共通していると考えています(図6)。そのため、日本全国に展開しているNTTならではの組織形態を活かし、通信インフラにおいて蓄積した技術を他インフラへ展開することで課題解決へとつなげたいと考えています。これは、今後の日本のあり方にも影響すると考えています。今回紹介したスマートエンジニアリング・スマートメンテナンスや光ファイバ環境モニタリングに限らず、今後も研究開発を加速し、日本社会の課題解決に資する技術をNTTアクセスサービスシステム研究所から発信していきたいと考えています。

■参考文献

(1) https://www.hit-north.or.jp/information/2024/04/24/2171/

佐野 時裕

IOWN時代の到来を見据え、アクセス系業務における運用イノベーションを推進しています。イノベーションは、新しい技術においてのみ起こるものではなく、既存の技術やアセットの活用が非常に重要になってきます。イノベーションにつながるような研究開発を進めていきます。