2025年7月号

特集2

IOWN誕⽣から5年 さらにその先へ

- IOWN

- 光電融合

- 量子技術

IOWN構想の発表から5年、オールフォトニクス・ネットワーク(APN)は商用化され、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)光コンピューティングは大阪・関西万博において公開されるまでになりました。本稿では、これまでの進捗を振り返るとともに、次なる展開に向けた新たな価値創出や技術の進化について紹介します。なお、本記事は、2025年5月15〜16日に開催された「つくばフォーラム2025」における、NTT代表取締役副社長川添雄彦の基調講演を基に構成しています。

川添 雄彦(かわぞえ かつひこ)

NTT代表取締役副社長

IOWN誕生の背景――光の可能性

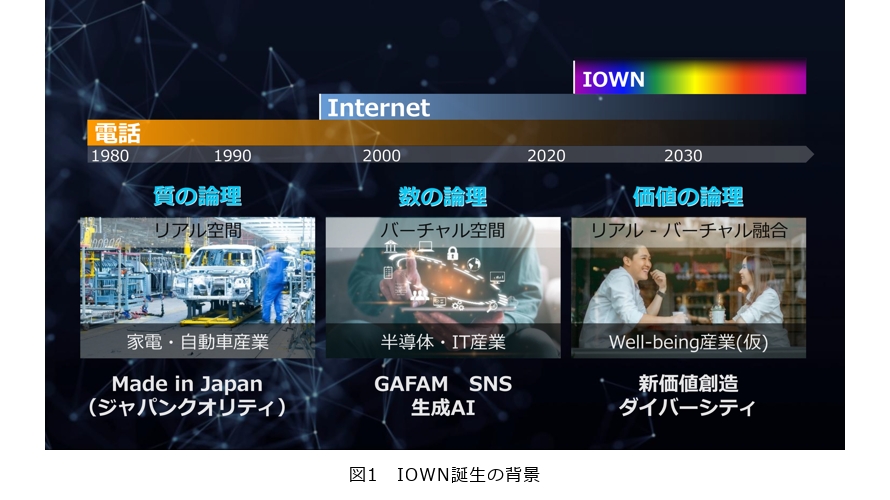

ツキミソウの花は、人には可憐な花弁が、ミツバチには蜜腺が印象的に映ります。それぞれの生物が固有の感覚で世界をとらえる「環世界(Umwelt)」という概念は、現代社会が抱える課題への重要な示唆を与えます。価値観の違いというものをもっと知って、私たちの社会の中で活用していくべきではないか─このことをIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想の当初からお伝えしてきました。5年を振り返ってみると、実はこの視点こそがIOWNの本質だったと感じています(図1)。

インターネットの登場は、製品やサービスの「質」を磨く競争から、とにかく「数」を集める拡大戦略へと世界を転換させました。TCP/IPという単一のプロトコルを採用し、どれだけ多くの端末とユーザをつなげるかが勝敗を分ける世界です。しかし、すべてを同じ物差しで測り続ける段階はすでに終わりつつあります。これからは互いの価値を認め合い、その多様な価値を取り入れていくことが、Well-beingな社会をかたちづくる鍵だと考えています。つまり、「質」でも「数」でもなく、多様な価値そのものを軸にした「価値の論理」への転換が求められているのです。

こうした価値の実装を支えるには、莫大なデータ処理と計算能力が必要となります。生成AI(人工知能)の急速な発展は、それに伴う電力消費の増加という新たな課題も突き付けています。イノベーションとサステナビリティを両立させるための技術基盤として、2019年に光を中核としたIOWN構想を提案しました。

電気信号は伝送距離や周波数の増加に伴い電力を多く消費しますが、光信号はその影響をほとんど受けません。NTTは過去40年にわたり、光ファイバによって100万倍の伝送容量を実現してきました。それでもなお増加する需要に対応するため、伝送だけでなくデータ処理の領域まで光を導入する取り組みが進められています。NTTグループでは、2019年に1.6フェムトジュール/bit、従来の約100分の1の電力で動作するトランジスタを実現できました。これこそがIOWNの起源です。

また、データ処理の光化に向けた取り組みとして、メンブレン(薄膜)で光の半導体をつくる技術の確立にも成功しました。これは従来の積層構造ではなく、横方向に薄膜を形成する手法であり、より効率的に光の経路を確保できるため、さらなる消費電力削減につながります。こうした光電融合技術に関連して、NTTは世界で約50件の特許を取得しています。この技術の確立もIOWN構想をスタートさせるきっかけとなりました。

5年間の歩み――構想から実証へ

IOWNは、「オールフォトニクス・ネットワーク(APN)」「デジタルツインコンピューティング(DTC)」「光電融合デバイス」をはじめとする複数の技術領域によって構成されています。DTCはAIを駆動する仕組みの1つであり、APNを中心に新しいネットワークを構築し、さらに光電融合技術により光の活用をネットワークからコンピュータの中へと拡張する取り組みが進められています。その中で、電力効率100倍、伝送容量125倍、エンドエンド遅延200分の1の目標を掲げ、IOWNがめざす未来像を技術として具体化しています。

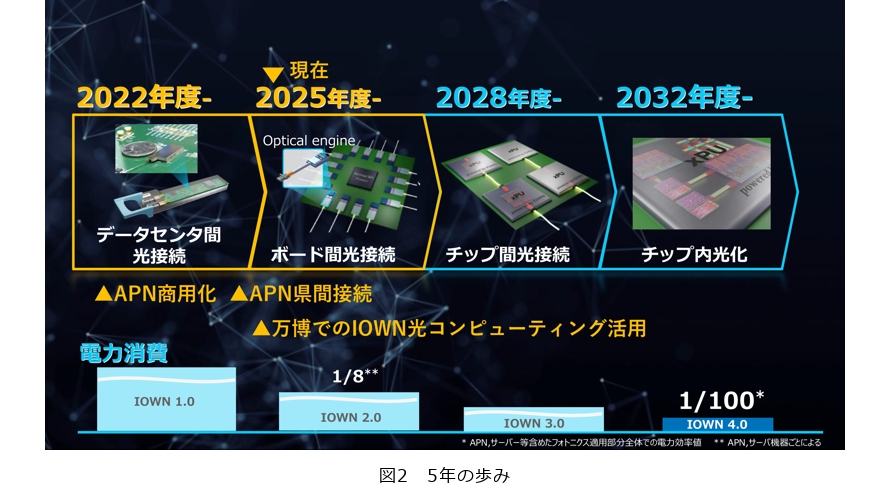

これを支えるデバイス開発も着実に進んでいます。まずはデータセンタ間を接続する光のモジュールを2020年に完成させ、すでに導入が始まっています。ボード間を接続するデバイスも第一弾の開発を終え、大阪・関西万博で実際に使用されています。さらにチップ間、そして最終的にはチップ内部にまで光の導波路を構築し、従来の電気接続を置き換えることで、電力消費を100分の1に抑える技術を実現していこうと考えています(図2)。

■APN:オール光のネットワーク

現在のインターネットでも光ファイバは活用されていますが、その上を流れている通信はすべてTCP/IPという単一のプロトコルによって制御されています。本来、光には複数の波長を使い分けるという高いポテンシャルがあり、用途ごとに異なる波長を割り当てることも技術的には可能です。NTTグループでも、地上波放送の映像をそのまま届けるサービスが提供されていますが、IOWNでもこうした光の持つ多様な可能性をさらに広げていきたいと考えています。

現状では、光ファイバを通じた通信の途中でルータを通す必要があり、そこでどうしても遅延が発生してしまいます。IOWNでは、こうした課題に対してエンド・ツー・エンドで直接光を接続する構成を可能にすることで、遅延時間が問題となるようなサービスにも十分対応できるネットワークを実現しています。

2023年3月には、IOWNの商用サービスの第一弾として、NTT東日本・西日本によりAPN IOWN 1.0の提供が開始されました(図3)。2024年3月にはNTTコミュニケーションズよる都道府県間接続サービス、2024年11月には世界最速のユーザ間APN接続であるAll-Photonics Connect by IOWNが提供されています。

国際間接続としては、2024年8月に日台間約3000 ㎞がわずか17msの超低遅延で接続されました。この回線は大阪・関西万博でも活躍しています。さらにインドムンバイではAPNのデータセンタ間接続の商用導入も実現しました。データセンタ間をAPNでつなぐことで、金融やFinTechなど継続性が必要なユースケースにも対応が可能となります。

医療や放送など複数の分野で、IOWN APNの応用が進められています。例えば、オリンパス様と連携したクラウド内視鏡解析では、内視鏡映像をAPN経由でクラウドに集約し、高精度な解析処理を実現しました。TBS様やNHK様など複数の放送事業者と行ったリモートプロダクションの実証では、従来スタジアムなどに設置していた大量の中継機材や人員を削減し、スタジアムのカメラから直接放送局へ映像を送信することで、コストの大幅削減を可能としました。すでに複数の放送事業者から高い関心と賛同を得ています。さらに、メディカロイド様と進めている遠隔手術ロボット「HINOTORI」の制御実証では、実際の病院間を接続し、APNのジッタの少なさと安定性が高く評価されました。これらの取り組みは、IOWN APNの特性が実環境でも高い効果を発揮することを示しており、今後さらに多様なユースケースへの展開が期待されています。

■DCI:地理的制約を超えたICT基盤

2つのGPU(Graphics Processing Unit)基盤をAPNで接続し、地理的に離れた環境でありながら、あたかも同一ロケーションで学習が行われているかのように処理できるかを検証しました。その結果、ほとんどロスなく学習が可能であることが確認され、IOWNの低遅延性を活用した代表的な成果の1つとなりました。

このときはGPUとGPU間の接続でしたが、今後はメモリとGPU、さらにはメモリどうしといった構成においても、離れた場所にあるリソースをあたかも1つのコンピュータのように見せることが可能になると考えています。その実現には、遅延時間を考慮して動作する新しいOSの設計・実装など、さらなる技術開発が必要です。これらの課題を1つひとつ解決することで、地理的制約を超えたICT基盤の構築をめざしていきます。

また、総務省・経産省の連携によりワットビット連携の議論が始まっています(図4)。エネルギーを中央に運ぶのではなく、データセンタを地方につくりそこで地産地消のエネルギーを使い、つくり出した情報を伝送するという考え方です。議論の前提としてIOWNの存在があったと考えています。

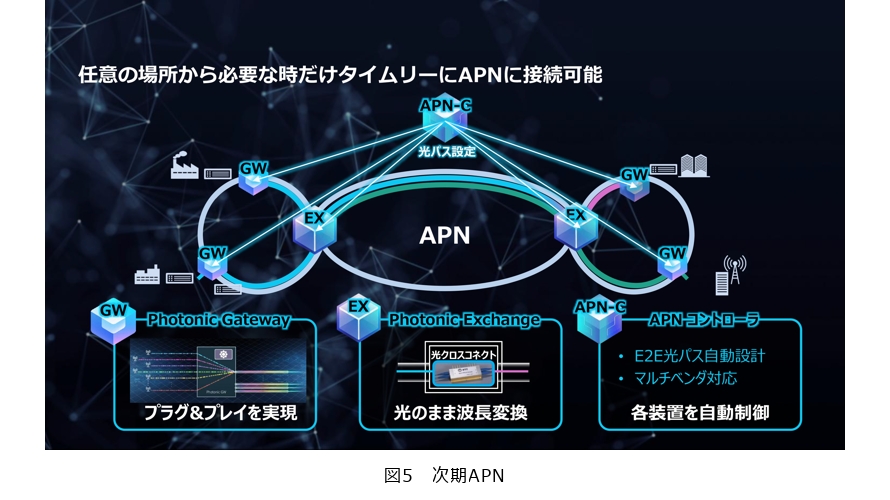

■次期APN:光経路を自在に制御

現行のAPNは、主に固定的なポイント・ツー・ポイント接続を前提としています。次期APNでは、任意の場所から必要なときだけタイムリーに光の経路を張り替えるネットワークが構想されています(図5)。Photonic Gatewayによりプラグアンドプレイ接続を実現し、Photonic Exchangeにより波長変換を行い、それらをAPNコントローラが統合制御することで、光のパスをもっとも効率的に活用できる仕組みを実現していきます。

■大阪・関西万博:IOWNが活躍

2025年の大阪・関西万博では、IOWNの技術が一般来場者にも体験できるかたちで実証されています。1万人の第九、超歌舞伎、遠隔農機操縦体験、神戸ストークス未来型ライブビューイング、リモートプロダクション、One World、One Planet、ふれあう伝話、自動運転バス支援、Remotouch、newme遠隔接客など多様な演出が展開されています。また、来場者の表情を分析して空間演出に反映するIOWN光コンピューティングによる建築インタフェースも取り入れられています。

■標準化とエコシステム形成

IOWN Global Forumには、設立から5年で160を超える企業や機関が参加しています。また、ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)との連携を通じた国際標準化も進められており、デファクトとデジュールの両面から技術の共通基盤を整備しています。今後は、Forum参加団体に限らず、より広範な連携と共創を通じて、IOWNをより広く標準として展開していくことが期待されています。

さらにその先へ――デジタル超越

IOWNの本質は、単なる性能向上だけではなく、既存の常識を超えた新たな価値の創出にあります。IOWNだからできる新しい価値とは何か。それがデジタル超越です(図6)。デジタル化は非常に重要ですが、今のデジタル化は、人間が中心で、人間生活が一番効率化するようにデジタル技術を活用していくという流れに従っています。地球上の真理真実は人間の中だけでなく、宇宙や地球上にあるとすれば、私たちが便利になるために使ってきたデジタル技術を超える営みが必要ではないか。これを担えるのがIOWNのアドバンテージであると考えています。

■高精度クロック伝送

かつてNTTは、全国に設置された交換機を同期させるために64kDCS(Digital Clock Supply)と呼ばれるクロックをネットワーク上で伝送していました。しかし、インターネットの時代になると、各機器が自律的にクロックを保持する方式へと移行し、クロックの伝送は行われなくなりました。

しかし今後、さまざまなシステムが精密に同期し、人間にはとらえきれない現象をコンピュータが理解・制御するような世界を実現していくには、これまで以上に高精度なクロックの存在が重要になります。光には、こうしたクロックを極めて高精度に伝送できるポテンシャルがあります。例えば、光格子時計は10-18秒台という非常に精密な時刻を提供することができ、IOWNの技術を用いれば、そうしたクロックを遠隔地までそのまま光で届け、活用することが可能になるかもしれません。

このような高精度クロックの伝送が実現すれば、重力波観測や分散量子計算など、極限的な精度を要求される最先端の応用分野においても、IOWNが中核的な役割を果たすことができると考えています。

■量子通信

情報そのものを光子のもつれとして伝えることで、盗聴耐性を飛躍的に高め、鍵配送が不要となります。オール光のIOWNによって、情報を量子もつれとして運ぶことができるという世界の到来を想像して準備をすることが必要と考えています。

■光量子コンピューティング

かつて量子コンピュータの実現は2050年ごろと予測されていましたが、現在ではその時期が大きく前倒しされ、2030~2040年の実現も視野に入ってきました。そうした中で、東京大学の古澤明教授とNTTが共同で取り組んでいるのが光量子コンピュータです。超伝導方式が大規模な冷却装置を必要とするのに対し、光子を利用したこの方式は常温での動作が可能であり、省電力性にも優れています。この特性により、電力という観点からもAI時代の計算基盤における新たな選択肢となる可能性を秘めています。現在のGPU中心のAI計算モデルが、意外なほど早く光量子コンピュータへと移行する未来が見えてきたともいえるでしょう。こうした将来を見据え、IOWNはその計算基盤だけでなく、量子コンピュータどうしをつなぐ通信ネットワークの構築についても取り組んでいきたいと考えています。

結びにかえて

構想から5年、IOWNは本格的な社会実装のフェーズを迎えました。APN IOWN 1.0の提供を皮切りに、多様な実証と共創の取り組みが進み、世界中のパートナーと共に新たな価値の実装に挑んでいます。互いの価値を尊重し理解し合える社会を築くために、光が果たす役割は今後ますます大きくなります。さらに多くの方々と連携してさまざまなかたちのビジネスを展開していきたいと考えています。

川添 雄彦

今後もさらなる拡大に向けて、より多くの方々と連携しビジネスを展開していきます。NTTグループおよびIOWNへのご支援ご指導を引き続きよろしくお願いします。