Event Reports

未來社会を奏でる最新の研究成果を体験 「NTTコミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2025」

- IOWN

- RD

2025年5月20日(火)から22日(木)までの3日間、NTTコミュニケーション科学基礎研究所(以下、CS研)の最新の研究成果を紹介する「オープンハウス2025」が、NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」(大阪府大阪市)と隣接する「PRISM」で開催されました。今回のオープンハウスは「知の交響で奏でるわたしたちの未来」をテーマに、サステナブルでより良い未来社会に向けて学術・産業分野の研究者やステークホルダーの皆さんとの協奏(共創)から生まれたCS研の最新の研究成果を展示や講演を通じて紹介しました。

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

企画部 情報戦略担当

デバイスを装着せずに超音波で空中にリアルな触感を創出

CS研は、NTT先端技術総合研究所の中で、コミュニケーションの壁を打ち破るメディア・情報処理の研究開発を担当しています。今回のオープンハウス2025では「メディアの科学」「コミュニケーションと計算の科学」「データと学習の科学」「人間の科学」の4つのカテゴリで合計20件の研究展示が紹介されました。

「メディア科学」のカテゴリでは、音声・画像・触覚などのメディア情報を高度に処理して、新たな体験価値を創出する研究成果が紹介されました。

「空中に触感を生み出す」展示では、CS研が開発した、デバイスを装着せずに、超音波を皮膚に照射することで、空中に多様かつリアルな触感を創出する技術を紹介しました。物体に触れた感覚を再現する触感再現技術は、ゲームの体験向上や遠隔医療への応用が期待されています。しかし、多様な触感を提示するためには、大きくて重いデバイスの装着が必要です。CS研 人間情報研究部 感覚インターフェース研究グループの森崎 汰雄さんは「触感は圧力感と振動感という要素に分解できます。従来の超音波技術では振動感のみを提示するにとどまっていましたが、この技術は圧力感の提示を可能にし、両者を組み合わせることで、デバイスを装着しなくても『つるつる、さらさら、ざらざら』といった、リアルな触感も再現できます」と説明します。

現在のメディアで伝達、保存できる感覚情報は主に視覚と聴覚に限られています。そこに触覚情報を加えることで、遠隔の人やモノに自由に触れ、リアルな触感を共有できる新たな体験を提供するメディアの構築が可能になります。CS研では、例えば、遠く離れた場所にいる家族や友人のリアルタイム映像と触感再現技術を同期することで、相手が間近にいるような感覚で握手ができたりする体験価値の提供をめざしているそうです。

ロボットを通じて子どもたちの学びに寄り添うコミュニケーションを創出していく

「コミュニケーションと計算の科学」のカテゴリでは、人と人、人とコンピュータのインタラクション(相互作用)や言語・社会的要素を探求し、コミュニケーションを豊かにする研究成果が紹介されました。

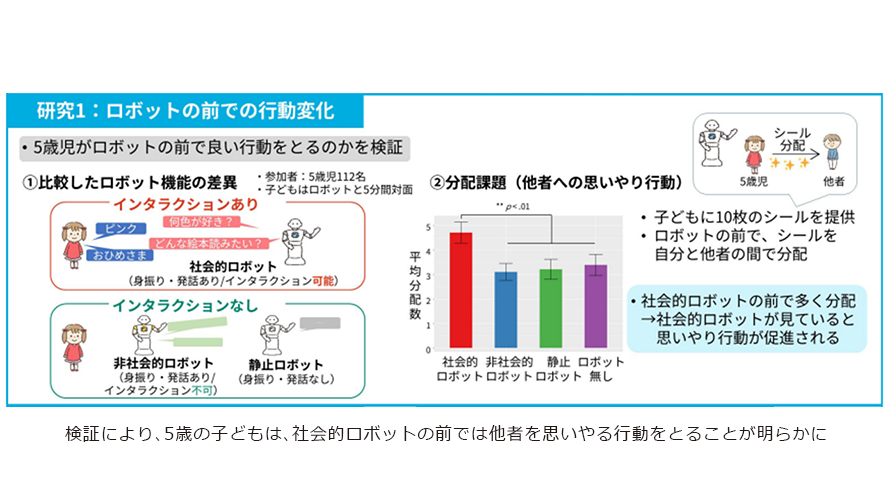

「社会的ロボットが見ていると良い子にふるまう」展示では、CS研が実証実験を通じて発見した、社会的ロボットにより子どもの思いやり行動が促進されることが紹介されました。ここでいう「社会的ロボット」とは、身振りや発話によるやり取りが可能な、対人インタラクション機能を装備したロボットのことです。CS研 独創情報研究部 コミュニケーション発達研究グループの奥村 優子さんはこう説明します。

「従来の研究で、子どもは5歳頃から観察者である人間の前では、良い子にふるまうことが示されています。では、観察者がロボットである場合はどうか。私たちは、社会的ロボット、非社会的ロボット(身振り・発話あり/インタラクション不可)、静止ロボット(身振り・発話なし)がそれぞれ観察者として子どもと対面している状況、およびロボットなしの状況で、子どもに10枚のシールを自分と他者との間で分配してもらうという課題を与えました。すると、社会的ロボットに見られていると他者により多くのシールを配る、つまり、利他的行動を示すという結果が得られました」

また、子どもはロボットに対してどのような印象を持っているのか、計画や考えを伝えられるといった「行為性」と、痛みや疲れを感じるといった「経験性」の2つの軸で検証したところ、5歳の子どもは、社会的ロボットには『心』を強く感じていることがわかりました。具体的には、5歳児にとって社会的ロボットは、人間の大人未満、人間の赤ちゃんや犬と同等の存在であり、非社会的ロボットは、ぬいぐるみやボールなどの無生物に近い存在だそうです。今後の研究や取り組みについて、奥村さんはこう語っています。

「私たちの研究の目的は、社会的ロボットを子どもの自律的な学びに寄り添う『学習コンパニオン』として活用することです。その成果は設計指針などに利用することができます。実用という点に関していえば、現在、横浜市の中央図書館に、社会的ロボットを用いた絵本推薦システムを導入しています。これは、社会的ロボットが子どもに好きな色や絵柄を尋ね、子どもからの反応をもとに約6000冊のデータベースからおすすめの絵本を選ぶというものです。子どもは社会的にロボットに心を感じ、社会的ロボットは子どもの行動に影響を与えるという観点から、これからも社会的ロボットを教育・育児支援につなげる方法の確立に取り組んでいきます」(奥村さん)

また、学習コンパニオンとして、人間よりも社会的ロボットのほうが好ましいケースもあるそうです。

「例えば、発達障がいを持つ方や自閉症の子どもの中には、機械的なコミュニケーションの方が得意な子どももいます。さまざまな子どもに応じて、学びやすい関わり方や適切な支援方法を設計することで、子どもたちの自律的な学びに寄り添うコミュニケーションの創出をめざします」(奥村さん)

数学と物理学の分野で行われてきた研究を連携させて新しい発見をめざす

「データと学習の科学」のカテゴリでは、量子計算や機械学習などの数理やアルゴリズムに着目したデータ解析の高精度化や情報処理の効率化をめざした研究成果が紹介されました。

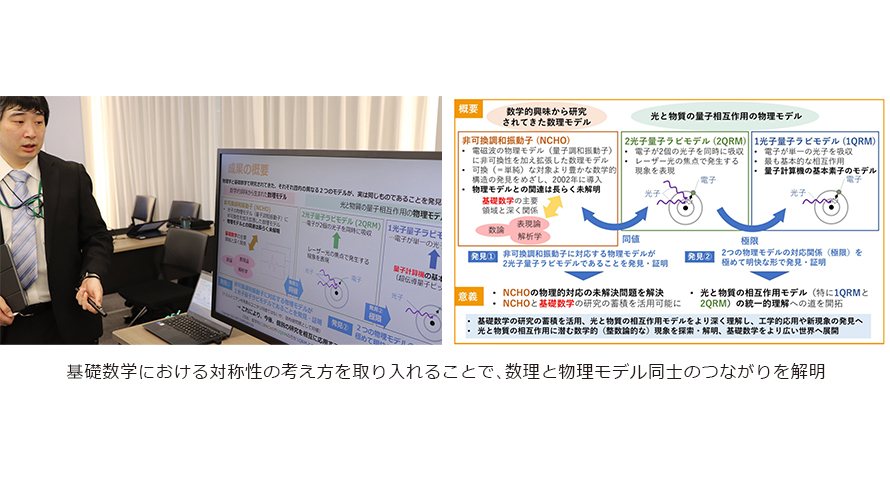

「光と物質の相互作用を結ぶ数理」の展示では、数理モデルである「非可換調和振動子」が、物理モデルである「2光子量子ラビモデル」(電子が2個の光子を同時に吸収する様子を記述するモデル)と実質的に同じものであることと、光子の数が異なる「1光子量子ラビモデル」との関係を紹介していました。

2021年10月、CS研内に基礎数学研究センタが設立されました。同センタは、数学的真理の探究を長期的かつ俯瞰的な視野から推進する、世界でも稀に見る民間研究所です。その最新の成果が、基礎数学と物理学(量子光学)で独立に研究されてきた2つのモデルのつながりを解明したことです。CS研 メディア情報研究部 情報基礎理論研究グループ/基礎数学研究センタの中濱 良祐さんはこう説明します。

「『1光子量子ラビモデル』は、電子が単一の光子を吸収する様子を記述する物理モデルで、量子コンピュータの基本素子のモデルとされています。一方『非可換調和振動子』は、純粋に数学的なモデルであり、物理モデルとの関連性は未解明でした。私たちは、この2つのモデルに、電子が2個の光子を同時に吸収する様子を記述する『2光子量子ラビモデル』を考察に加え、基礎数学における対称性の考え方を取り入れることで、これまで異なる理論と思われてきた数理モデルと物理モデルのつながりを解明しました」(中濱さん)

この物理と数学をつなぐ発見により、これまで個別に行われてきた研究を相互に応用することが可能になったそうです。

「数理モデルの『非可換調和振動子』については、すでに基礎数学的な研究の蓄積があるので、それを活用することで、光と物質の相互作用に関する物理モデルへの理論的理解の促進や、工学的応用や新現象の発見などが期待できます」(中濱さん)

安心して歩くことができる社会や、親子の触れ合いを大切にした社会へ

「人間の科学」のカテゴリでは、人間の認知・行動・生理等を科学的に解明し、心身の健康や技能の獲得など、豊かな生活に直結する研究が紹介されました。

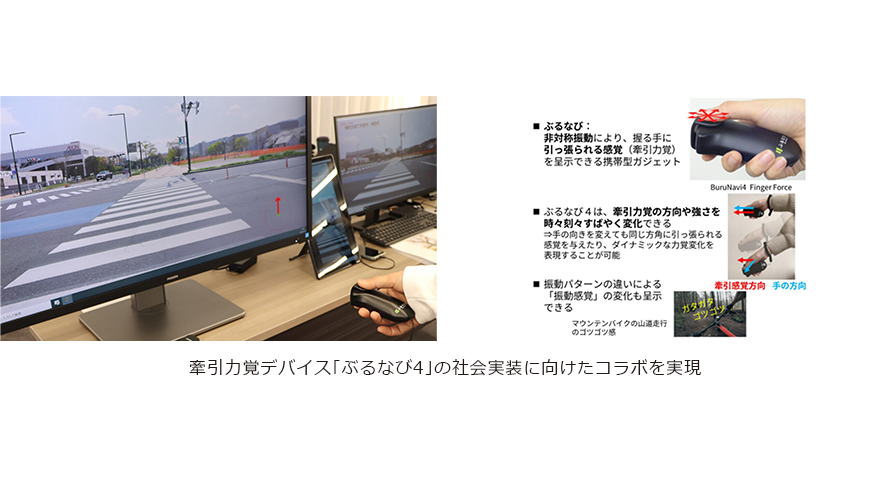

「手を引くAIが街をご案内」展示では、振動によって牽引力覚(引っ張られる感覚)を提示する携帯型デバイス「ぶるなび4」と、スマホカメラ映像によって信号や障害物をAI認識して歩行経路を案内するAI「Eye Navi」を連動させたナビゲーションが紹介されました。「まっすぐ」「斜めに」「止まって」「進んで」といった細かい指示をダイレクトに伝えることで、より直感的でストレスの少ないナビゲーションを実現できます。

「入院中の赤ちゃんと家族のつながりを支援します」展示では、NICU(新生児集中治療室)の新生児と家族をつなぐ身体性オンライン面会システムが紹介されました。

早産や低出生体重などにより赤ちゃんがNICUに入院すると、親子のふれあいが不足しがちになり、親のメンタルヘルスや愛着形成に悪影響が生じたり、赤ちゃんの自律神経の安定に遅れが出ることが指摘されています。そうした問題意識を背景に研究開発を進めてきたのが身体性オンライン面会システムです。親側は、胸に抱えたデバイスを通じて赤ちゃんの心拍に同期した心音の振動と映像を同時に体験します。赤ちゃん側にはマイクで拾った親の声を保育器の振動スピーカーを通じて柔らかい音で赤ちゃんに届けることで、親の存在をそばに感じられるようにしています。CS研では、物理的な距離や時間の制約を超えて、家族の絆を深められる研究にも取り組んでいます。

「こころまで伝わるコミュニケーション」の実現に向けて

オープンハウス2025の研究展示では、4つのカテゴリのもと、わたしたちの未来に向けたCS研の最新の研究成果を体感しました。CS研の納谷 太所長は、オープンハウス2025開催に寄せたメッセージの中で、「地球環境や社会環境の変化が続く不確実な時代においてこそ、複雑化し多様化する情報に潜む本質的な価値を理解することと、情報やその受け取り方に応じて、さまざまな意思決定や行動を引き起こす人間自身の根本原理を読み解くことの重要性が高まっていると感じます。CS研では、情報と人間の深い理解にもとづき、これらを相互につなぐ基盤技術の創出により、人と人、人と機械との『こころまで伝わるコミュニケーション』の実現に向けて、日々研究開発を進めていきます」と語っています。