2025年10月号

特集1

核融合(フュージョンエネルギー)の実現に向けて──AIとデータサイエンスによる知の融合

- 核融合エネルギー

- AI

- データサイエンス

核融合は次世代のクリーンエネルギーとして期待されていますが、実現には高温プラズマの精密な制御が不可欠です。近年、AI(人工知能)やデータサイエンスを活用することで、観測データから現在の状態を瞬時に推定する技術や数式モデルを推定する技術が開発されており、新たな制御方法の開発が進んでいます。NTT宇宙環境エネルギー研究所は量子科学技術研究開発機構(QST)などと連携し、AI・データサイエンス技術を融合した制御技術の研究を推進しており、異分野協創によるエネルギー革新に挑戦しています。

児島 富彦(こじま とみひこ)/白澤 唯汰(しらさわ ゆいた)

米田 亮太(よねだ りょうた)/髙橋 円(たかはし まどか)

NTT宇宙環境エネルギー研究所

核融合とは何か? そして、なぜ今注目されているのか

私たちが日々使っている電気やエネルギー。その多くは石油や石炭といった化石燃料によってつくられていますが、気候変動問題や資源の枯渇が世界的な課題となる中、「次世代エネルギー」として注目されているのが「核融合エネルギー」です。核融合(Nuclear Fusion)*1とは、太陽の中心で起こっている自然現象であり、軽い原子核どうしが融合することで莫大なエネルギーを生み出す反応です。核分裂と異なり、核融合では爆発的な反応や放射性廃棄物がほとんど発生しないため、「クリーン」で「安全」、そして「持続可能」なエネルギー源として期待されています。特に近年、地球温暖化への対応やカーボンニュートラルの達成に向けて、再生可能エネルギーと並んで核融合が国際的に注目を集めています。

*1 核融合:軽い原子核どうしが融合してより重い原子核をつくる際に、大量のエネルギーを放出する反応。太陽や恒星のエネルギー源。

日本における核融合の国家戦略とJ-Fusion構想

日本は世界有数の核融合研究の先進国として、長年にわたりこの分野をリードしてきました。2024年3月には、核融合エネルギーの社会実装に向けた産官学連携の枠組み「フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion)」が設立され、2030年代の発電実証、2050年以降の商用炉実現を見据えた国家的な戦略が加速しています。この協議会には、大学・国立研究機関に加え、NTTを含めた民間企業も参加しており、核融合の社会実装をめざした「オールジャパン体制」が構築されています。

実現に向けた課題と情報科学が切り拓く新しいアプローチ

核融合を地上で実現するためには、1億度を超える超高温状態のプラズマ*2を安定して閉じ込め、かつリアルタイムで精密に制御する必要があります。これは非常に高度な技術が求められるチャレンジです。特に近年、実験で得られるデータ量は飛躍的に増加しており、人手や従来の手法では処理しきれない情報が蓄積されています。そこで、これまで通信や情報処理の分野で発展してきたAI(人工知能)やデータサイエンスの力を応用することで、核融合研究に革新をもたらそうとしています。本稿では、NTT宇宙環境エネルギー研究所が量子科学技術研究開発機構(QST)などと協力して進めている、「AIによる磁気平衡予測」と「スパースモデリングによる数式モデルの推定」といった最新技術について紹介します(1)(2)。

*2 プラズマ:原子が電離して電子とイオンに分かれた状態。固体・液体・気体に次ぐ「第4の状態」と呼ばれます。

■リアルタイムで予測する:AIによる磁気平衡予測

(1) リアルタイム制御の課題

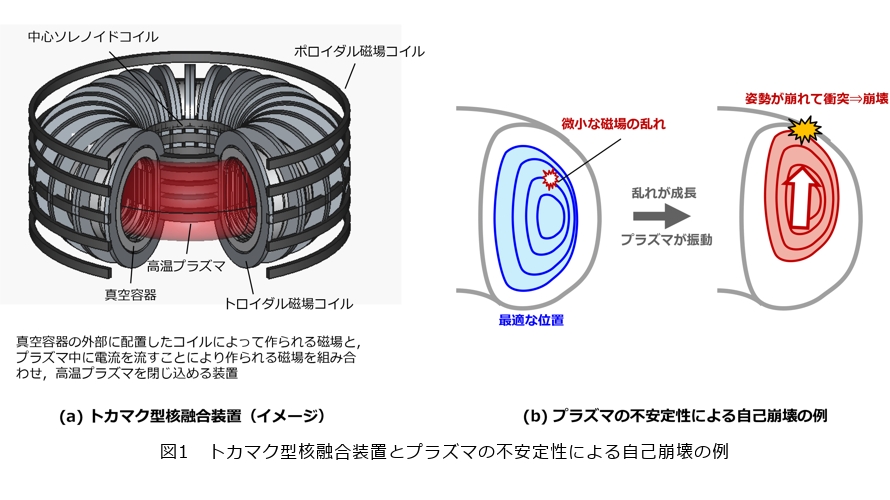

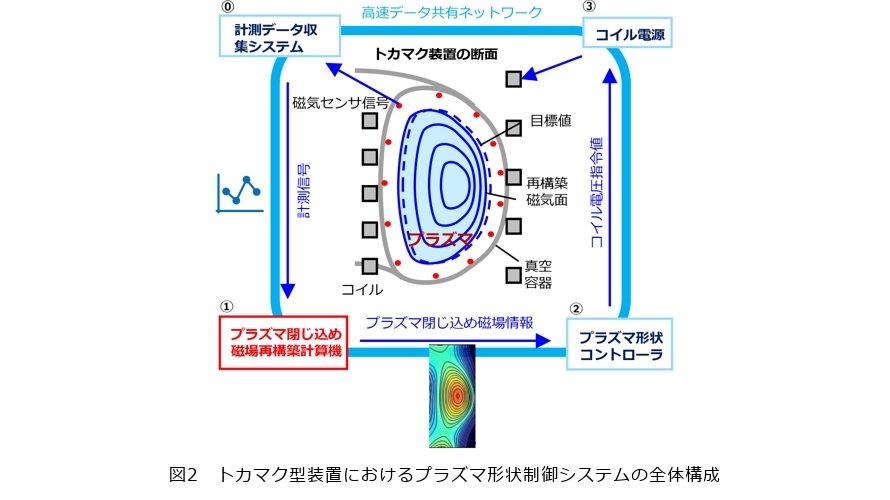

日本を含む多くの国で研究されている「トカマク型核融合装置*3」(図1(a))では、プラズマを磁場の力でドーナツ状に閉じ込める仕組みが採用されています。しかし、プラズマは非常に不安定な性質を持っており、その位置がずれると、装置にダメージを与える可能性もあるため、常に高精度の制御が求められます(図1(b))。さらに、プラズマ中の粒子は非常に高速(1億度のプラズマでは秒速90万m程度)で運動しているため、安全な運転を行うには、状態の把握から制御までを非常に短時間で行う必要があります。このリアルタイム制御*4のためには、まず現在のプラズマがどこにあり、どのような形状をしているのかを正確に知る必要がありますが、高温プラズマからは可視光線が発生しないため、カメラを使った精密な制御は行えません。そこで、磁場や電場といった情報からプラズマの情報を推定し、その情報を基に電磁コイルに流れる電流を調整して磁場を制御し、プラズマを理想的な位置に保ち続けるオペレーションが行われます(図2)。現在のプラズマの状態を知るために、核融合装置の内側の壁には多数の磁気センサ*5が取り付けられており、設置個所における磁場の情報が読み取られます。磁場は人間の目には見えませんが、センサがその強さや方向を電気信号として感知します。これらの信号を使って真空容器内の磁場の空間的な分布を逆算することで、プラズマがどこにあるのかを把握するのです。この作業を「再構築」と呼びます(図2①)。

(2) AI導入の意義と可能性

再構築では、マクスウェル方程式などの電磁気学の法則に基づいたプラズマ物理の計算式を使い、膨大な計算を段階的に行います。その後、目標値と再構築された磁場の空間分布のズレを計算し、目標値に近づけるための次の制御値を算出します(図2②)。そして、コイル電源に指令を出し(図2③)、コイルの電流値を変更して磁場を制御します。

この再構築手法は物理法則に基づく計算であるため高精度な推定が可能ですが、1つ大きな問題があります。それは時間がかかるという点です。例えば、計測器の信号から磁場の空間的な分布を再構築するのに数100msを要する場合があります。プラズマはほんの数10msで状態が変わってしまうため、これでは対応が間に合いません。現在は、プラズマの外側の磁場分布だけを正確に計算する手法が取られており、リアルタイムでのプラズマ形状の再構築が行われていますが、プラズマが安定するかどうかを判断するためには、プラズマ内部の空間分布の情報も必要になります。そこで私たちが取り組んでいるのが、AIを活用した新しい再構築手法の開発です。AIは、複雑な方程式を段階的に解かなくても、データから直接パターンを学び取り、答えを瞬時に出すことができる強力なツールです。

(3) AIモデルの課題と進化

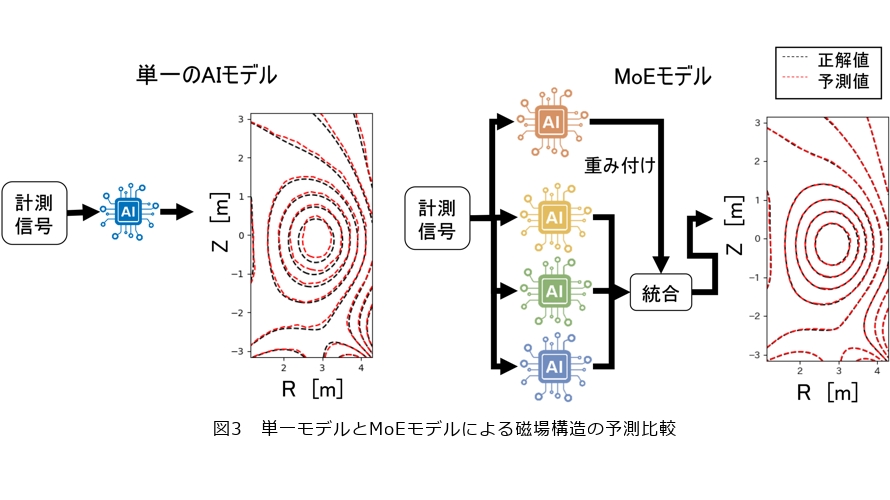

NTT宇宙環境エネルギー研究所ではQSTと共同研究を実施し、磁気センサの信号を入力として与えることで、瞬時にプラズマの磁場分布を予測するAIモデルを開発しました(3)。最初は単一のニューラルネットワークモデルを使用しましたが、実験装置のように動きが激しく変化する状況では、予測精度が不十分でした。定常状態、つまりプラズマが一定時間変動しない状況ではそれなりに正しく動作しましたが、加熱や電流制御などでプラズマがダイナミックに変化すると、予測が追いつかなくなるのです。この課題を乗り越えるために、共同研究において「混合専門家モデル(MoE:Mixture of Experts)*6」という仕組みを取り入れました。これは複数のAIをチームとして扱い、それぞれのAIが得意な状況で活躍できるようにする考え方です。例えば、プラズマの形状が安定しているデータや、形状が極端に変化するようなデータなどを大量に用意し、複数のAIを同時に学習させます。その際に、状況把握・指令制御AIがどのAIに学習させるかを決めることで、最終的に「ゆっくり変化するプラズマが得意なAI」や「急激に動くときに強いAI」など、いくつかのモデルが出来上がります。そして、実際の状況に応じて「今はこのAIを多めに使おう」「この2つの意見をバランスよく混ぜよう」と判断することで、MoE全体として柔軟かつ高精度な予測が可能になります。しかも、計算は1回で済むので、高速化が見込まれます。

(4) 実証実験での成果と展望

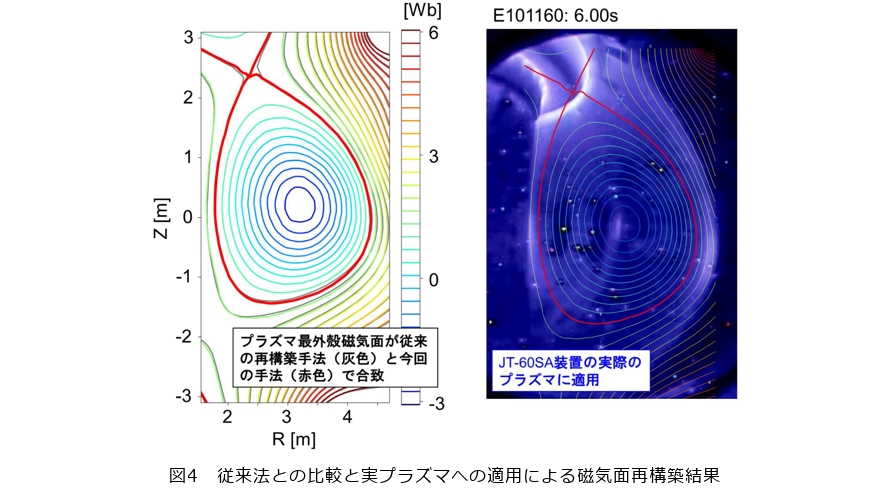

図3は単一のニューラルネットワークで予測した結果と、MoEを用いた予測結果の比較です。単一のネットワークでは、予測(赤の等高線)と正解(黒の等高線)に乖離がみられるのに対し、MoEでは非常によく一致していることが分かります。このMoEによる磁束の再構築手法を、実際の「JT-60SA*7」という装置に適用しました。JT-60SAは、QST那珂フュージョン科学技術研究所にある世界でも最大級のトカマク型核融合実験装置であり、将来の発電炉を見据えて先進的な核融合プラズマの実験が行われています。この装置に取り付けられた磁気センサのデータを入力とし、MoEを使った予測を試した結果、従来の物理モデルと比べても遜色のない精度で、プラズマの位置や形状を再現できることが分かりました。特に、AIによる予測で、プラズマの半径が数mにも及ぶ中で1cm程度の誤差に収まったのは、世界で初めての成果です(図4)。また、これまでは再構築によって主にプラズマの「境界」のかたちを予測していましたが、MoEの応用によって内部の電流や圧力といった「中身」の構造までも予測できる可能性がみえてきました。これにより、不安定性を起こす前に予兆を検出し、事前に制御するという高度な制御方式が実現するかもしれません。

AIと物理の融合による新しい制御技術は、これからの核融合研究を加速させる大きな力になります。正確さを重視した物理モデルと、柔軟性とスピードに優れたAIを組み合わせることで、私たちは未知の領域に踏み出しつつあります。未来のクリーンエネルギーの実現に向けて、今後もこのように多分野の知識と技術を融合させて取り組みを進めていきます。

*3 トカマク型核融合装置:ドーナツ型の真空容器に磁場をかけてプラズマを閉じ込める装置の1つ。外部に設置された超伝導コイルでつくる強力な磁場とプラズマ中に流れる電流がつくる磁場によってプラズマを一定空間に閉じ込めます。

*4 リアルタイム制御:状態の変化に即応して制御信号を出す技術。核融合プラズマではミリ秒オーダの応答速度が必要。

*5 磁気センサ:真空容器周辺に設置され、磁場の強さや方向を電気信号として測定する装置。

*6 混合専門家モデル:複数のAIモデルの推論結果を状況に応じて足し合わせて出力するモデル。それぞれのモデルが得意な場面を分担することで精度と柔軟性を両立します。

*7 JT-60SA:日本と欧州が共同で建設した現時点で世界最大のトカマク型核融合実験装置。

■データから物理を読み解く:スパースモデリングによる知の獲得

(1) AIによる予測とスパースモデリング

AIによる高速・高精度な磁気平衡予測が、核融合炉のリアルタイム制御技術に新たな可能性をもたらしつつあります。その一方で、私たちはもう1つの視点から、プラズマ現象の理解を根本から深める試みも進めています。それが「スパースモデリング*8」と呼ばれるデータサイエンスの手法を用いて、対象の現象の数式モデルを獲得することです。本研究はNTTコンピュータ&データサイエンス研究所との連携の中で生まれました。

スパースモデリングとは、物事を少ない要素で近似する試みです。大量のデータから本当に重要な要素やルールなどをみつけることに役立つデータサイエンスの手法として知られています。例えば、低解像度の画像から高解像度の画像を作成すること、X線CT画像やブラックホールの観測データに基づく再構成など、さまざまな科学分野で使われていて、効果があることが実際に確かめられています。社会に存在する膨大なデータである自然界の観測データや遺伝子データ、マーケティング市場におけるユーザ情報などと同様に、時間や空間によって複雑に変化するプラズマに対しても有効な手法だと期待されています。

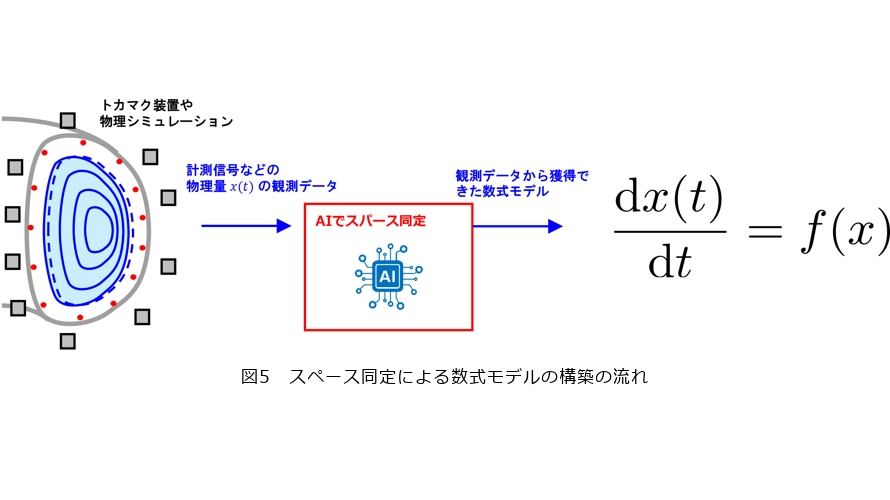

(2) スパース同定による数式モデルの推定

私たちのチームでは、スパースモデリングの1種である「スパース同定*9」と呼ばれる方法を使っています。これは、観測された時間変化のデータが従っている数式(微分方程式)が少数の要素から構成されているという仮定のもと、観測データを使ってその数式を推定するものです。これまでなら、複雑な現象には高度な理論やシミュレーションが必要でしたが、スパース同定を使えば、観測データから直接、意味の分かりやすい数式モデルを推定することができます。さらに私たちは、「オラクル性*10」と呼ばれる統計学の性質に着目しました。オラクル性は、データの量が増えれば増えるほど、その推定値がより正確に、そしてより簡潔に(つまり余計なものを省いて)正しい答えに近づいていく性質です。この性質をスパース同定に導入することで、より正確な数式モデルの獲得が可能になります。

(3) スパース同定と「オラクル性」による数式モデルの構築

実際に私たちは、プラズマの温度や密度といった観測データを用いて、オラクル性を持つスパース同定を適用し、データが従う簡易な数式モデルを自動的に抽出することに成功しています(図5)。ここで得られる数式モデルは、既存の理論に基づいて定式化されたものとは異なり、観測された現象の背後にある構造を、最小限の数式項で表現するものです。このような数式モデルは、予測精度の高さに加えて、物理的な意味の解釈がしやすく、計算コストの低減といった点でも大きな利点があります。

このように、観測データから直接微分方程式を導き出す手法には、いくつかの重要な利点があります。まず、微分方程式は時間や空間に関する変化を記述できるため、将来の状態を予測したり、現象を制御する際に役立つ点です。次に、スパース同定によって得られる数式モデルは、AIのような「中身が見えにくい」ブラックボックス型の手法とは異なり、各項に物理的な意味があるため、解釈しやすく説明性にも優れているということです。さらに、データを基に数式モデルを構築することで、従来の理論では見逃されていた構造や新しい発見につながる可能性もあります。こうした数式モデルは、既存の物理モデルと比較しやすく、仮説の検証や研究の発展にも貢献できるのが特徴です。これらの数式モデルをリアルタイムで生成・更新することができれば、プラズマの振る舞いを予測したり、制御に活かしたりする応用も視野に入ってきます。例えば、瞬間的な観測データから微分方程式を推定し、それを使って今後の動きを予測し、適切なフィードバック制御につなげる、といった高度な運転支援技術の実現も期待できます。

(4) 得られた成果と展望

スパース同定による自動的な数式モデル構築のアプローチは、物理学、化学、生物学、医学など、さまざまな分野での応用が進んでいます。今後はさらに複雑な現象に対しても本質的な構造を見出せるツールとして、その重要性はますます高まっていくと予想されます。私たちはこの技術を、核融合発電という最前線の課題に適用することで、NTTならではのデータサイエンスの力を最大限に発揮しようとしています。将来的には、得られた数式モデルとプラズマ物理に基づく従来モデルとの比較・統合や、リアルタイム同定と予測制御の融合、さらには装置運転の最適化支援といった多様な展開を想定しています。

観測データから現象の本質を引き出すこの新しい手法は、AIによる予測技術と並んで、将来的に核融合研究を支える重要なアプローチの1つとなる可能性があります。私たちは、データと物理学とをつなぐ橋渡しとしてのスパースモデリングにより、核融合の実現に向けたさらなる一歩を着実に進めていきます。

*8 スパースモデリング:データの本質を少数の要素で説明することをめざす手法。ノイズに強く、解釈性の高いモデルが得られます。

*9 スパース同定:観測データに対して、それを支配する微分方程式を、最小限の数式項で自動的に推定する技術。

*10 オラクル性:推定手法が、十分なデータがあれば「真のモデル構造」を正確に特定できるという性質。統計学的な性能保証の一種。

クリーンエネルギー社会の実現へ向けた共創の道筋

エネルギーは私たちの生活や社会の基盤を支える重要な資源です。地球温暖化や資源の枯渇といった課題が深刻化する中、太陽と同じ原理で膨大なエネルギーを生み出す「核融合」は、人類にとって革新的かつ持続可能な選択肢として期待されています。しかし、その実現には超高温プラズマを安定的に制御するという、極めて難易度の高い技術課題を乗り越える必要があります。NTT宇宙環境エネルギー研究所は、その挑戦に対し、AIやデータサイエンスといった情報分野の知見を応用することで、新たなアプローチを提示しています。AIによる磁気平衡*11のリアルタイム予測や、スパースモデリングによる数式モデルの推定といった技術は、核融合制御の高度化や物理理解の深化に貢献しています。従来の手法ではとらえきれなかったプラズマの動きや構造を、柔軟かつ高速に把握することが可能になりつつあります。

これらの取り組みは、単独の技術や組織だけでは実現できるものではありません。核融合という壮大なテーマは、高温プラズマ物理、材料工学、制御理論、データ解析、情報処理といった多彩な分野の知が交わる「学際的な共創」の結晶です。さらに、大学や国立研究機関、企業、国際的な研究機関との連携を通じて、私たちは社会実装を見据えた技術基盤の確立に取り組んでいます。国内外のさまざまなパートナーと協力しながら、エネルギーと情報の融合によって新しい価値を創出し、未来の社会に貢献していきたいと考えています。そして、技術の発展とともに、制度や社会の受け皿づくりにも視野を広げ、クリーンで持続可能なエネルギー社会の実現に向けた歩みを進めていきます。

*11 磁気平衡:プラズマ内部の圧力と磁場の力が釣り合って安定している状態。再構築や制御の基本となります。

■参考文献

(1) https://www.rd.ntt/se/technology/nuclear_fusion.html

(2) https://www.rd.ntt/se/media/article/0106.html

(3) https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/03/17/250317a.html

(上段左から)児島 富彦/白澤 唯汰

(下段左から)米田 亮太/髙橋 円

AIやデータサイエンスを用いた制御アプローチは、核融合分野においても技術革新が期待されています。私たちは今後ともさまざまな分野の方々と協業し、次世代のクリーンエネルギーの実現に貢献していきます。