2025年10月号

特集1

雷から人や設備を守り、エネルギーを活用する落雷制御・充電技術

- 雷

- ドローン

- 雷充電

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、これまで培ってきた通信設備を雷から守る技術を大きく発展させ、重要インフラや街への落雷そのものをなくし、落雷させた雷はエネルギーとして活用する落雷制御・充電技術に関する研究を行っています。本稿では、ドローンを使用して自然雷を誘発、誘導するドローン誘雷実験、さらに、雷サージ電流を利用して雷のエネルギーを貯蔵する圧縮空気の生成実験の内容を紹介します。

長尾 篤(ながお あつし)/丸山 雅人(まるやま まさと)

NTT宇宙環境エネルギー研究所

はじめに

雷は人類社会に大きな被害をもたらしてきた自然現象の1つです。雷が電気であることを証明した1752年のベンジャミン・フランクリンの凧の実験は有名ですが、このように古来より雷被害防止のために多くの研究がなされ、その成果としてNTTグループの通信設備をはじめとする今日の重要設備にはさまざまな雷対策が施されています。しかしながら、世の中の膨大な数の設備すべてに完璧な対策を施すことは困難であり、今日においても雷被害はなくなっていません。その被害額は国内だけでも年間1000億から2000億円と推定されています(1)。

そこでNTT宇宙環境エネルギー研究所では、落雷を前提とした従来の対策技術から大きく踏み出し、落雷そのものをなくす落雷制御技術の実現に向けて舵をきりました。落雷制御技術とは、雷雲下において意図した場所・タイミングで雷を誘発するとともに、発生させた雷を捕捉して安全な場所に誘導する技術です。これにより、重要設備等への落雷を限りなくゼロに近づけることを目標としています。さらには、意図した場所に誘導した雷をそのまま大地に逃がすだけではなく、そのエネルギーを有効活用するための雷充電技術についても検討しています。

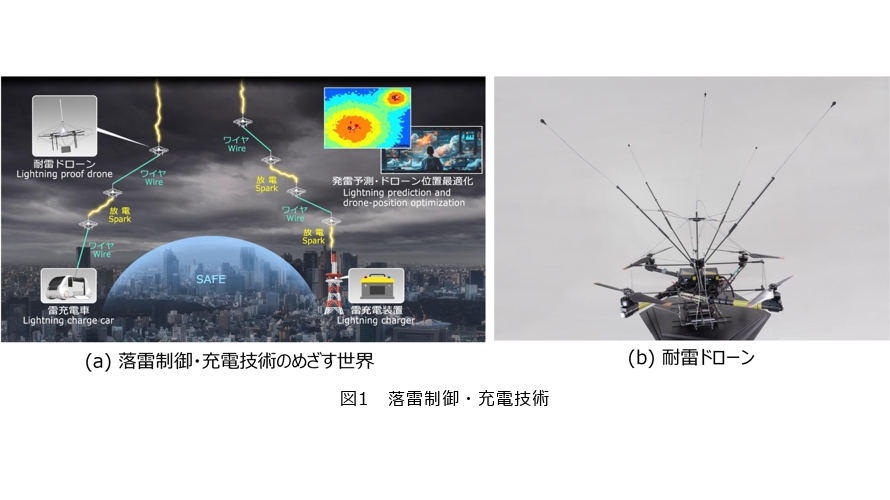

本稿では、ドローンを利用した落雷制御技術(図1(a))、および雷充電技術の最新の研究状況について紹介します。以降では、ドローンを利用した落雷制御技術に関し、耐雷性能を持たせたドローン(耐雷ドローン)の開発、意図的に雷を誘発し、安全な場所に誘導する誘雷技術の検討、さらに実際の雷雲下に耐雷ドローンを飛行させて実施した自然雷実証実験の模様を紹介します。また、雷充電技術の基礎検討の一例として、雷エネルギーを圧縮空気に変換して蓄積する方式の検討状況を紹介します。

ドローンを利用した落雷制御技術の研究状況

意図的に雷を誘発し誘導する落雷制御技術については、これまでもさまざまな手法が検討されてきました。もっとも代表的なものは、接地したワイヤをロケットにより高速度で高度数100 mまで打ち上げるロケット誘雷であり、成功事例も多く、雷発生メカニズムや雷防護の研究に貢献してきました(2)。また大出力レーザを空中に照射して空気をプラズマ化させ、これを電路として雷を誘導するレーザ誘雷技術についても成功事例が報告されています(3)。しかしながら、これらを重要設備や街を守るという用途で用いる場合には、実施場所が限定され、機動性に乏しいという課題があります。ロケット誘雷は火薬を用いることから安全面の管理が非常に重要であること、また誘雷に失敗した際には打ち上げたロケットとワイヤが地上に落ちてくるというリスクがあるため、実施可能な場所は限定的です。またレーザ誘雷は大規模なレーザ設備を要するためその移動は困難です。一方で、日時によって発生場所が異なる雷から多くの重要設備を効率的に守るためには、実施場所の自由度が高く、雷雲の動きに応じて機動的に場所を変えながら実施可能な手法が必要です。そこで、NTT宇宙環境エネルギー研究所では上記課題を解決する落雷制御の方法として、重要ビルや設備、街の上空に飛行させることが可能なドローンを使用したドローン誘雷技術に関する検討を行っています(4)。

ドローンを使用した落雷制御を行うためには、雷が直撃しても故障や誤作動することなくドローンが飛行し続ける必要があります。また、将来的に重要ビルや設備を高確率に雷被害から守るため、積極的にドローンへ雷を誘発する必要があります。そのため、NTT宇宙環境エネルギー研究所では雷が直撃しても故障や誤作動を起こさない「ドローンの耐雷化技術」、意図的にドローンへ雷を誘発するための「電界変動を利用した雷誘発技術」という2つの要素技術を検討しています。さらに、これらの要素技術を実証するため、実際の雷雲下で耐雷ドローンを飛行させて、雷を誘発・誘導する実証実験を実施しました。

■ドローン耐雷化技術

一般的な航空機では雷に対する対策が施されており、落雷があっても飛行が可能になるよう設計されています。一方で、ドローンは悪天候下での飛行を想定しておらず、搭載重量(ペイロード)も航空機と比べると小さいため、雷対策は施されていません。そのため、ドローンに雷が直撃すると損傷・墜落、または何らかの誤作動が想定されます。そこで、ドローンに雷が直撃しても誤作動・故障せず、市中のドローンに具備することができる、耐雷ケージの設計手法を考案しました。

図1(b)に示す耐雷ドローンは、耐雷ケージを軽量かつ丈夫なアルミパイプで製作し、ドローンに雷が直撃した際に流れる大電流を金属導体部分へ迂回させることで、ドローン本体に雷電流が流れることを防止します。また、アルミパイプの本数を増やすことで1本当りに流れる雷サージ電流を小さくすることができるため、耐雷ケージ自体の劣化や破損を軽減することができます。さらに、雷電流を放射状に流すことで、大電流により発生する強磁界を互いに打ち消し合い、ドローンへの磁界影響を低下させます。

落雷時の耐性を確認するため、試作した耐雷ドローンに対して人工雷の印加試験を実施しました。その結果、150 kAの人工雷(自然落雷の98%以上をカバーし、自然雷の平均値の5倍に相当)を印加した場合においても、ドローン本体には故障や誤作動が発生しないことを確認しました。

■電界変動を利用した雷誘発技術

地上からワイヤを引いた耐雷ドローンを雷雲下に飛行させることで、空飛ぶ避雷針として雷防護効果を発揮します。一方で、それだけでは防護可能なエリアは限定的です。そこで、より広いエリアを落雷から守るためには、積極的にドローンへ雷を誘発することで雷雲内の電荷を断続的に中和し、さらにドローン以外への落雷を予防することが重要と考えています。

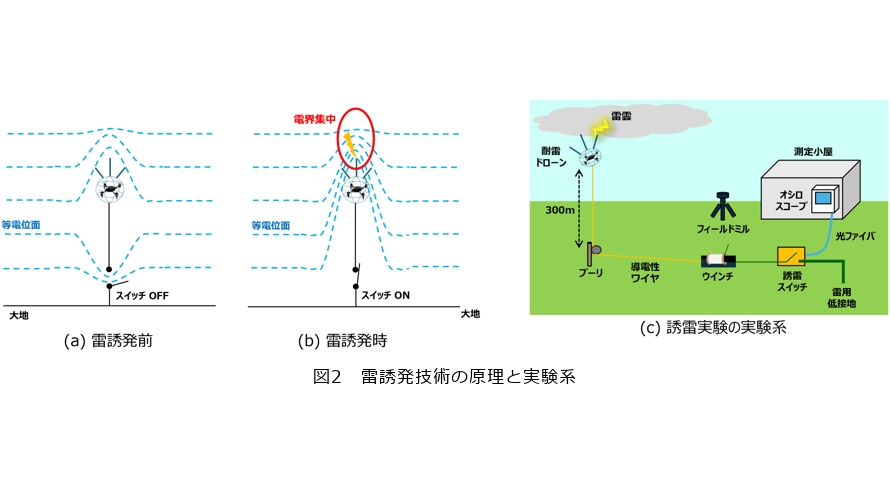

積極的に雷を誘発するため、飛行させたドローンと地上間の導電性ワイヤにスイッチを設け、そのON/OFFによってドローン周囲の電界強度を変化させる手法を考案しました。雷雲の接近に伴い周囲の電界強度が上昇した際に、ホバリング中のドローンと大地をスイッチによって最適なタイミングで導通させると、ドローンと大地は瞬時に等電位となり、急激にドローン周囲の電界強度が上昇します。その結果、ドローンと雷雲の間で放電現象が起こり、雷の誘発を促すことができると考えられます(図2(a)(b))。

■ドローン耐雷化・雷誘発技術の実証実験

ドローン耐雷化技術、および電界変動を利用した雷誘発技術の実証を行うため、2024年12月~2025年1月の期間、島根県浜田市山間部の標高900 m地点でドローンを使用した誘雷実験を実施しました。島根県を含む日本海側のエリアは、世界的にも珍しい冬季に雷が多く発生するエリアであるため、実験場所として島根県を選定しました。なお、冬季雷は夏季雷と比較して雲高度が低く、飛行させたドローンと雷雲との距離が近いことから、ドローン誘雷実験には適した環境と考えられます。

本実験では、フィールドミル*と呼ばれる装置を使用して、雷雲が発生させる電界を常時観測し、雷雲の接近に伴い付近の電界強度が高くなったタイミングで耐雷ドローンを飛行させ、雷の誘発を試みました。図2(c)に実験系を示します。本実験では、耐雷ドローンの耐雷ケージ部と、地上に設置した誘雷スイッチは導電性ワイヤにより接続されています。また、ドローン飛行時に強風でワイヤが流されることを防ぐため、導電性ワイヤはウインチによって常時遠隔操作で、巻き取り可能かつ強く引っ張ることが可能な構造としています。さらに、誘雷スイッチについては遠隔操作でON/OFFが可能であるとともに、雷雲接近時にはこのスイッチの両端に高電圧がかかることを想定し、高電圧に耐えられる構造としました。誘雷スイッチにおける電流、電圧、およびフィールドミルで観測した電界強度については、それぞれ測定小屋内のオシロスコープで同時観測を行い、耐雷ドローンへの雷誘発前後の波形を確認できる測定系を構築しました。

なお、作業者および測定器の雷に対する安全性を考慮し、雷雲接近時の実験は測定小屋および作業用車両の中で実施しました。また、電流、電圧、電界強度の測定は光ファイバケーブルを使用すること、測定小屋内の電源確保は耐雷トランスを使用することで、万一測定小屋や測定機器類、付近の電力線等の設備へ落雷した場合でも、雷電流が小屋内へ侵入するのを防げる実験系を構築しました。

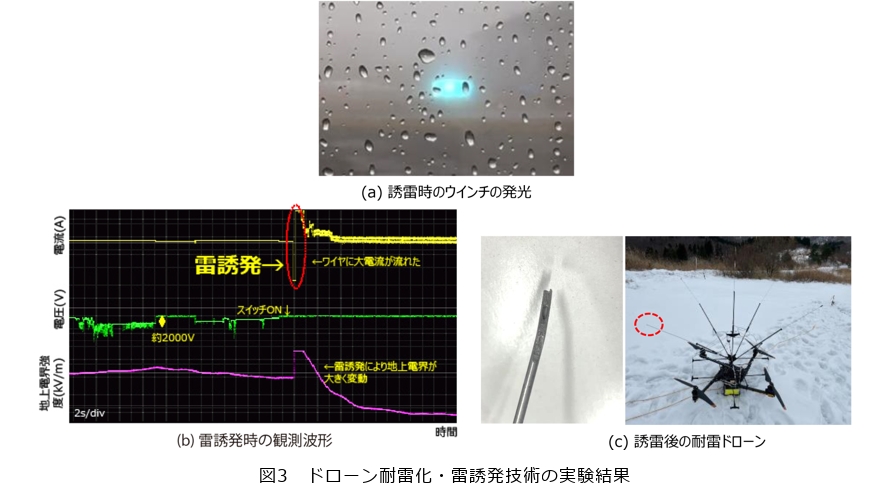

2024年12月13日の雷雲接近時、周囲の電界強度が上昇したタイミングで、ワイヤを接続した耐雷ドローンを高度300 mまで飛行させ、地上に設置した誘雷スイッチを遠隔操作でONにすることで、耐雷ドローンと大地を導通させました。その直後、破裂音とともにドローン付近の雷雲および地上のウインチ部の発光を確認しました(図3(a))。測定データからは、破裂音・発光と同時にワイヤに大電流が流れたこと、また周囲の電界強度が大きく変化したことを確認しました(図3(b))。これらの結果より、誘雷スイッチの操作により意図的に落雷を誘発させることに成功したことが確認できました。一方で耐雷ドローンについては、耐雷ケージの上部に取り付けた避雷針の先端部が損傷したものの(図3(c))、ドローン本体に故障や誤作動等は発生せず、また耐雷ケージ本体にも損傷等はなく、安定して飛行を継続しました。

本実験結果より、世界初のドローン誘雷に成功したことが確認できました。これにより、ドローンを使用して重要設備を雷から守ることが原理的に可能であることを示しました。

* フィールドミル:大気電界を測定する計測器。

雷充電技術の最新状況

ドローンを利用して意図した場所へ誘導した雷については、エネルギーとして有効活用を検討しています。しかしながら雷は、1ミリ秒にも満たない時間で数100 kAという極めて大きな電流が流れる現象であるため、既存のバッテリー等では充電が不可能です。また、反応時間の早いコンデンサを用いる充電手法も提案されていますが、上記のような大電流とそれに伴い発生する高電圧に耐えるためには、莫大な数のコンデンサを並列、直列に接続する必要があり、なおかつ爆発を防ぐため、素子1つひとつの制御が必要となることから、コストが極めて高くなります(5)。そのため、雷の電気エネルギーを他のエネルギーに変換して蓄積する技術を研究しています。ここでは、基礎検討の一例として、雷エネルギーを圧縮空気(6)に変換して蓄積する方式の検討状況を紹介します。

■圧縮空気を用いた雷充電の基礎検討

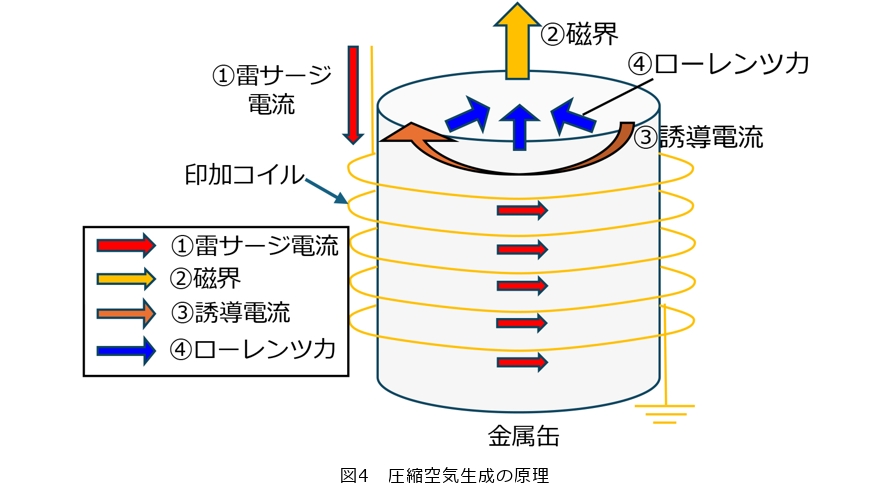

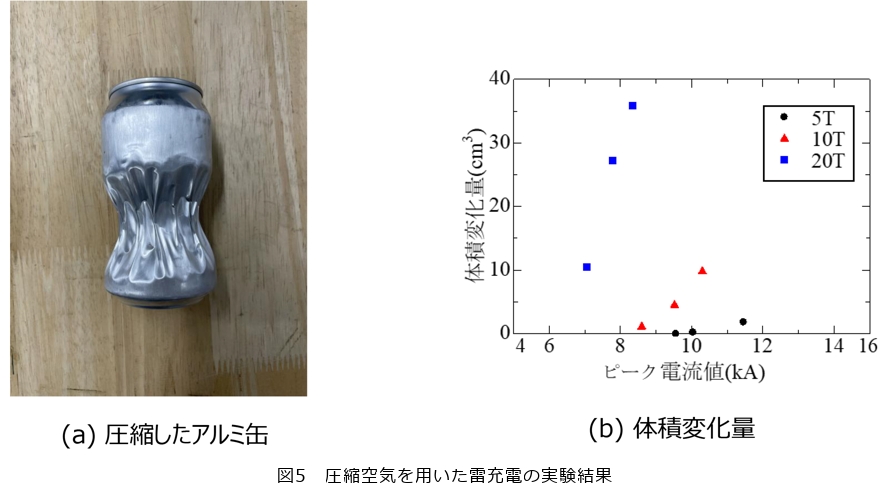

雷を利用した圧縮空気の生成方法として、雷サージに伴う電磁誘導により金属缶を圧縮する手法を検討しました。図4にその原理を示します。内部に金属缶を配置したコイルに①雷サージ電流を流すと、コイル内部に②磁界が発生します。このとき、金属缶の表面には雷サージ電流とは逆向きの③誘導電流が流れます。②磁界と③誘導電流によって金属缶には内向きの④ローレンツ力が働き、缶が潰れることで密閉された金属缶の内部には圧縮空気が生成されます。生成した圧縮空気は、高耐圧のタンク等を使用して貯蔵します。さらに、貯蔵した圧縮空気を任意のタイミングに開栓することで、タービンなどを回転、発電を行います。

本稿では、雷サージ電流を用いた圧縮空気の生成に関して、人工雷サージの印加による基礎検討の結果を紹介します。

■圧縮空気を用いた雷充電のフィージビリティ確認

雷エネルギーを用いた圧縮空気の生成可否、および印加電流値と圧縮量の相関性を確認するため、雷サージ試験機を用いた実験を行いました。実験では雷インパルス電流(8/20 μs)を印加コイルに流し、その際に印加コイル内部に設置したアルミ缶の体積変化量を測定することで、圧縮空気の生成可否を確認しました。このとき、印加電圧は25 kV、27.5 kV、30 kV、印加コイルの巻き数は5、10、20回としました。また、圧縮空気の生成量を確認するため、雷サージ印加前後の体積変化量について、アルミ缶内部に水を入れることで計測を行いました。

実験の結果、雷サージの印加によってアルミ缶は図5(a)のように圧縮されたことから、雷サージ電流により圧縮空気が生成できることを確認しました。また、このときのピーク電流値と体積変化量を比較した結果を図5(b)に示します。図5(b)より、体積変化量はピーク電流値に正比例し、印加コイルの巻き数が多いとピーク電流値は低くても、体積変化量が大きくなることを確認しました。本実験結果より、印加電流値に比例して得られる圧縮空気の生成量が増加したことから、雷エネルギーを蓄積する方式の1つとして、圧縮空気への変換が有効であることを確認できました。

まとめと今後の展望

本稿では、NTT宇宙環境エネルギー研究所が取り組んでいる、重要インフラや街への落雷そのものをなくす落雷制御技術と、雷エネルギーを活用する雷充電技術の進捗状況を紹介しました。ドローンを利用した落雷制御技術については、実際の雷雲下での実験により、ドローンを利用した落雷誘発・誘導に世界で初めて成功し、開発した耐雷ドローンが自然雷にも耐えることを実証しました。また雷充電技術については、雷エネルギーを電気から別のエネルギーに変換して蓄積する技術の1つとして、圧縮空気へ変換する方式の実現可能性を確認しました。

今後、落雷制御技術については、ドローンを使用して重要設備を雷から守るシステムの実用化を見据え、前述の①雷誘発、②雷誘導に加え、③雷予測についても研究開発を加速していきます。①雷誘発に関しては、実用化に向けては成功率の向上が不可欠です。そのため、現在取り組んでいる電界変動を利用した誘発技術に関し、誘発時(スイッチON直後)に発生する一連の現象を電磁界・流体シミュレーション等も活用して定量的に把握することで、雷誘発の成功要件の解明をめざします。これと並行して、実験により成功事例を積み重ね、そのデータから成功要件を抽出する帰納的アプローチも進めます。②雷誘導については、より耐雷性能の高いドローンの実現をめざし、耐雷ケージ設計法のさらなる研究を進めます。加えて、実用化時に想定される導電性ワイヤの取り扱いや、ドローン運用(離着陸、充電・バッテリ交換、ワイヤ装着)の自動化といったハードウェア面の課題についても、外部組織と連携し、課題の克服をめざします。さらに③雷予測については、従来よりも時空間的にピンポイントで発雷位置・時刻を予測する技術の研究を進めます。雷充電技術については、将来的な雷エネルギー利用に向け、現在検討中の圧縮空気を用いた方式を中心に、より効率的に充電可能な手法の検討を進めていきます。

■参考文献

(1) 高度情社会の雷害問題調査専門委員会:“高度情報社会の雷害問題の実情と研究課題, ”電気学会技術報告第902号, 2002.

(2) 手嶋・波多・Wu・高木・Wang・高木:“ドローンを用いた人工誘雷技術開発の基礎的研究,” 電気・電子・情報関連学会東海支部大会, E4-3, 2018.

(3) A. Houard, et al.: “Laser guided lightning,” Nat. Photon., Vol.17, pp.231-235, 2023.

(4) 丸山・王・枡田・長尾・池田・上田・高田・大橋・黄・ウ・高木:“ドローンからの導線投下による人工誘雷実験,”日本大気電気学会,S2-1,2023.

(5) A. Mohan: “Feasibility of storing lightning energy being discharged through a lightning arrester by a capacitor,” IJITEE, Vol.9, No.10,August 2020.

(6) 猿田・佐藤・中道・戸島・久保:“圧縮空気エネルギー貯蔵システム,”神戸製鋼技報, Vol.70, No.1, pp.42-46, July 2020.

(左から)長尾 篤/丸山 雅人

本稿では、ドローンを使用して自然雷を誘発、誘導するドローン誘雷実験の世界初成功の結果、さらに、雷サージ電流を利用して雷のエネルギーを貯蔵する圧縮空気の生成実験の結果について紹介しました。