2025年10月号

特集1

ワット・ビット連携を通じたデータセンタの再生可能エネルギー利用量最大化に向けた取り組み

- ワット・ビット連携

- データセンタ

- 再生可能エネルギー

生成AI(人工知能)の普及により急増するデータセンタ(DC)の電力需要に対し、再生可能エネルギー(再エネ)の有効活用が課題となっています。NTT宇宙環境エネルギー研究所では、DC処理負荷の動的分散制御とDCの配置最適化という2つのアプローチで、ワット・ビット連携を通じた再エネ利用量の最大化に取り組んでおり、本稿では、その背景と課題、技術の全体像などについて解説します。

マハムド ファーハン†1/諏訪部 元樹(すわべ もとき)†1

林 俊宏(はやし としひろ)†1/中西 一生(なかにし かずお)†2

森沢 祐介(もりさわ ゆうすけ)†2

NTT宇宙環境エネルギー研究所†1

NTT技術企画部門†2

背景

近年、生成AI(人工知能)をはじめとする大規模データ処理の普及により、データセンタ(DC)の電力需要は急速に増大しています。とりわけ自然言語処理モデルや画像生成モデルなどの高度な学習・推論処理は膨大な演算資源を必要とし、従来に比べて桁違いの電力を消費します。例えば、ChatGPTを提供するOpenAI社の言語モデル「GPT-3」の場合、学習に要するエネルギー量は1287 MWh(1)に達し、これは原子力発電所1基が1時間に供給する電力量に匹敵する規模です。今後の生成AIのさらなる普及に伴い、DCの電力需要は一層拡大すると予想されています。

社会全体では、脱炭素化に向けた機運の高まりとともに、太陽光や風力など再生可能エネルギー(再エネ)の導入が急速に進んでいます。日本政府は第7次エネルギー基本計画(2)において、再エネを主力電源として最大限導入する方針を掲げ、電源構成に占める再エネ比率を2022年度の21.8%から2040年度には40~50%へ引き上げる目標を示しています。NTTグループにおいても、「NTT Green Innovation toward 2040」(3)を環境エネルギービジョンとして掲げ、2030年におけるモバイル(無線基地局)やDCのカーボンニュートラル実現に向けて、再エネの導入を積極的に推進しており、拡大するDCの電力需要に対して再エネの有効活用が見込まれます。

しかし一方で、再エネを十分に活用できないという問題が顕在化しています。再エネの導入ポテンシャルは広大な土地や自然条件に恵まれた北海道・東北・中国・九州といった地域に偏在する一方、DCは通信遅延の観点や保守対応の利便性から、大都市圏である東京や大阪周辺に集積しています。この結果として、再エネの導入ポテンシャルとDCの電力需要とで地理的なミスマッチが発生しています。また、太陽光発電や風力発電は、気象条件や季節、時間帯によって発電量の変動が大きい特徴を有しています。対照的に、DCは24時間365日、一定の稼働が求められるため、電力需要の変動は少ない傾向にあります。これにより、時間的なミスマッチも併発しています。

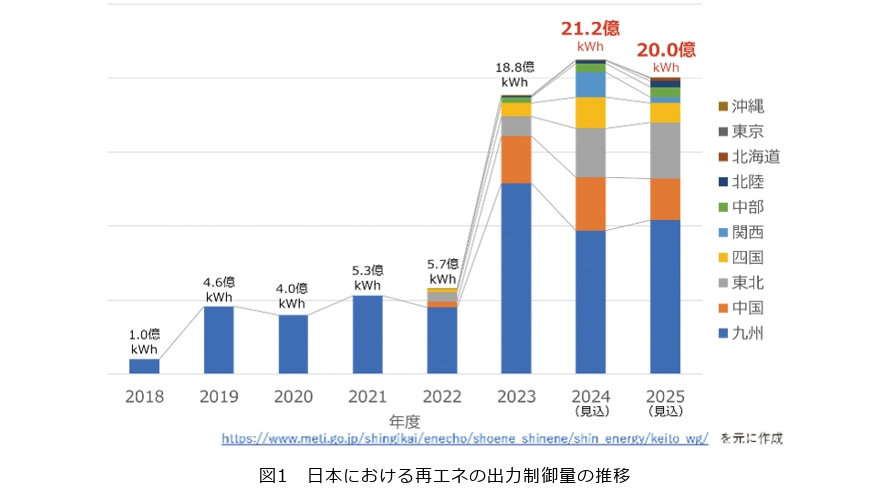

この地理的・時間的なミスマッチにより、再エネを含む電力供給が需要を上回る地域・時間帯では、電力系統の安定運用を目的とした再エネの出力制御(再エネの発電抑制)が実施されています。図1に日本における再エネの出力制御量の推移を示します。2024年度には20億kWh以上の再エネ電力が出力制御の対象となっており、特に導入ポテンシャルの高い九州や東北に集中していることが分かります。今後、再エネ導入量がさらに拡大していく中で、この出力制御の発生は避けて通れない問題となります。したがって、このような再エネとDCの電力需要とのミスマッチを解消し、再エネを最大限に活用するための技術の確立や制度の改革などが鍵となります。現状では、地域間での電力融通を実現するための送電網の整備計画(4)が示されていますが、数兆円規模の莫大な投資と、10年単位の多くの時間を要するものであり、またそれだけでは再エネの最大限活用や電力の安定供給をなし得ることができません。電力供給側だけでなく、DCなどの需要側も再エネの発電状況に合わせて柔軟に運用し需給バランスを調整することで、ミスマッチを解消する新たな仕組みの構築が求められています。

ワット・ビット連携の概念と意義

こうした背景に対し、エネルギー(ワット)と情報通信(ビット)を高度に連携させることで、電力と情報通信のインフラ整備を一体的に進め、持続可能で効率的な社会基盤を築くことをねらった新たな概念が「ワット・ビット連携」です。これは2025年2月に示された「GX2040ビジョン」で提唱され、総務省・経産省、電力・通信事業者などで構成される官民懇談会において、その実現に向けた方針や進め方の整理が進められています(5)。

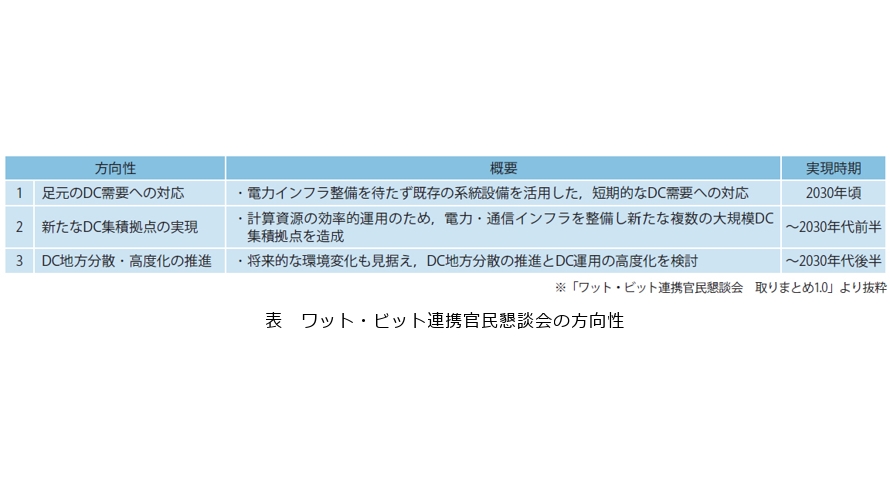

2025年6月12日には具体的な議論の成果として、表に示す3つの方向性が提示されました。1番目の「足元のDC需要への対応」については、クラウド型に代表されるような大都市部の大規模DCにおける電力ひっ迫への即応策として、ウェルカムゾーンといった電力系統余力があるエリアへの大規模DCの立地推進や、柔軟な運用に関する研究開発およびその基盤構築について議論されています。オールフォトニクス・ネットワーク(APN)などを活用し大規模DCへのアクセス性能とエネルギー効率の両立を図る次世代ネットワーク基盤の整備などが想定されます。2番目の「新たなDC集積拠点の実現」については、大都市以外での中核DC(複数の大規模DCが集積する中核拠点)整備を想定し、電力インフラの拡張ポテンシャルや再エネの導入可能性、運用に必要となる通信インフラの確保や交通アクセスの良さ、災害リスクなどを総合的に勘案した新たな大規模DC集積拠点の選定が議論されています。3番目の「DC地方分散・高度化の推進」は、需給バランスの調整力を高めるうえで重要な施策と位置付けられています。再エネの導入ポテンシャルが大きい地方部にコンテナ型などの小中規模DCを分散配置し、処理負荷の分散・制御を通じて再エネ電力の利用量を向上させることで、電力系統のひっ迫緩和や出力制御の削減が期待されます。

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、大規模・小規模DCの地方分散や運用高度化の推進を支える技術開発として、再エネの発電状況に応じたDC処理負荷の分散制御と、再エネ導入地域に応じたDC配置に関する2つの取り組みを進めており、以降では、これらの具体的な研究内容について紹介します。

取り組み①:DCの処理負荷分散に向けたエネルギー・ICTリソース統合制御

再エネの発電状況に応じてDCの電力需要を調整できれば、需給の最適化と再エネの活用拡大が可能になります。例えば、再エネが余る地域・時間帯では、他地域のDCから処理負荷(WL:ワークロード)を移動させて再エネを活用し、不足時にはWLを他地域のDCで処理させることで、再エネ利用量を高めることが期待されます。しかし、DCのWLを柔軟に移動させることは容易ではありません。移動には通信品質、コスト、セキュリティといった多面的な制約が伴います。さらに、電力需要や再エネ発電量は時間変動するため、電力需給の状況に応じた制御が必要となります。

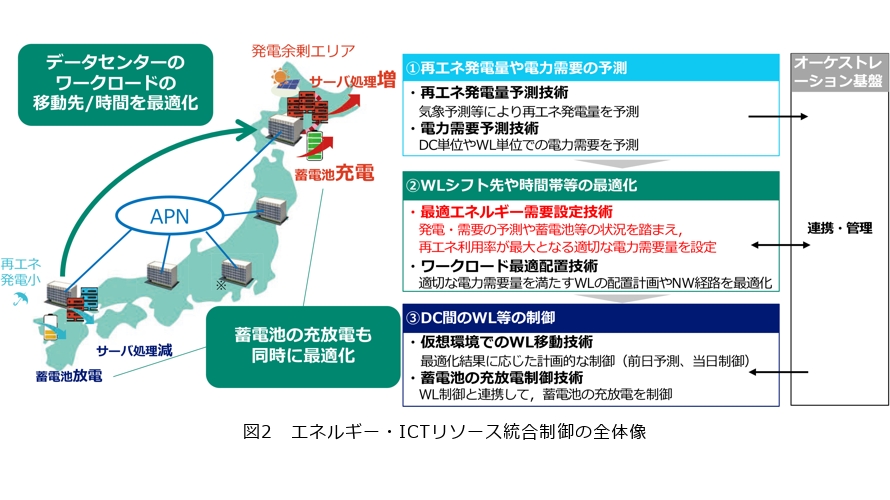

このように、DCの電力需要を再エネの発電状況に応じて適切に調整するためには、時間変動するDCの電力需要や再エネ発電量を高精度に予測し、即時にDC間でのWL配置などを最適に制御するといった、高度な要素技術の確立や技術連携が課題となります。こうした課題の解決に向けて、当研究所を含む複数のNTT研究所横断で、再エネの発電状況に応じた柔軟な負荷調整を実現する、エネルギー・ICTリソース統合制御技術の研究を進めています。その全体像と要素技術を図2に示します。これは、全国各地に分散配置され、APNを介して接続されたDCにおいて、ICTリソースや再エネ・蓄電池などのエネルギーリソースを一体的に連携させる技術です。再エネ発電状況に応じてDCのWLや蓄電池の充放電を柔軟に制御することで、再エネの有効活用と電力需給バランスの最適化を図ることを目的としています。

この統合制御は予測・最適化・制御の3ステップで構成され、各ステップはオーケストレーション基盤*1によって連携・管理されます。まず、全国各地の気象予測や過去実績を基に、再エネ発電量やDCごとの電力需要量を高精度に予測します。次に、その予測結果を基に、DCごとのWLや蓄電池の充放電量などのエネルギー需要を再エネ利用量が最大となるよう最適化し、さらに、その需要を満たすためのWL配置計画やWL移動時のネットワーク経路を最適化します。最後に、得られた最適化計画に基づき、仮想環境上のWLの移動や蓄電池の制御を実行します。これにより、再エネを最大限活用したDCの運用が可能となります。

当研究所ではこのうち、翌日の再エネ発電量やDC電力需要量の予測結果を基に、複数の拠点の中でWLの種類・移動先・量・時間、およびDCに併設する蓄電池の充放電量を決定する最適エネルギー需要設定技術に取り組んでいます。WL移動については、通信ネットワークを介して再エネの豊富な地域のDCにデータを送り計算処理を実施することで、電力需要をシフトさせることができることから、再エネと電力需要との地理的ミスマッチの解消が期待されますが、高いリアルタイム性が求められるWL(例えば、リモートデスクトップやAI推論タスクなど)は翌日に繰り越すことができないため、時間的ミスマッチの解消にはつながりません。一方で、蓄電池の充放電については、充電した再エネ電力を翌日に放電するなど、再エネと電力需要との時間的ミスマッチの解消には有効ですが、蓄電池に貯めた再エネを電力系統を介して別のDCへ融通することは、系統増強のコストや送電ロスの影響により難しく、地理的ミスマッチの解消にはつながりません。当研究所では、これら両者を組み合わせて地理的・時間的ミスマッチを同時に解消し、再エネ利用量の最大化を実現するためのエネルギー需要の最適化モデルについて研究を進めています。

本最適化モデルは、再エネ発電量とDC電力需要量の時系列データおよび蓄電池の初期充放電をインプットし、WL移動量と蓄電池の充放電量を再エネ利用量が最大となるよう最適化してアウトプットする強化学習モデルです(6)。本モデルの特徴は2つあり、1つは制御対象であるWL移動量と蓄電池充放電量に関する独自の報酬関数を定義し、重み付き和として統合することで、両者の同時最適化を可能とする点です。もう1つは入力データの時間窓の設計により、数日先までの予測値を含めて学習することで、例えば「当日は晴天でも翌日は雨天が予測される」ような場合でも、WLを受け入れずに蓄電池の充電を優先するといった、先を見越した判断を可能とする点です。これらの特徴により、年間を通じて再エネ利用量が最大となるWLおよび蓄電池の制御方針を出力します。

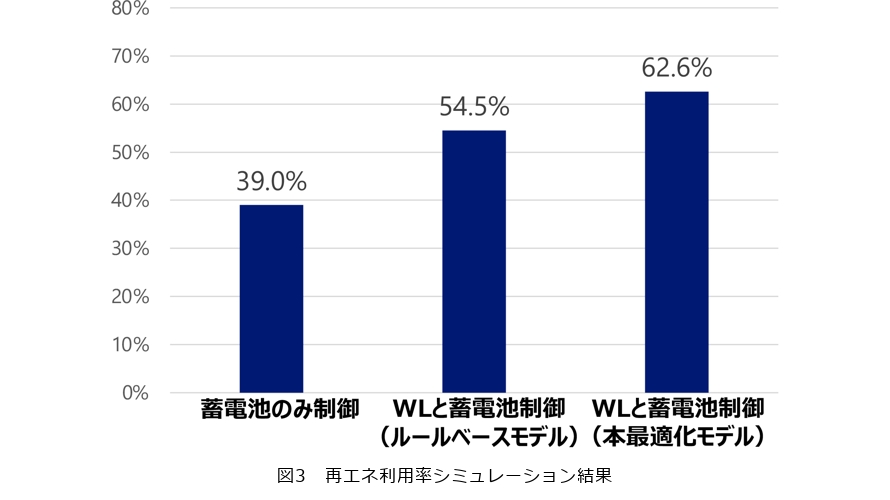

DC3拠点でのシミュレーションを通じて、最適化モデルの効果を確認した一例を紹介します。まずは、再エネ発電量としては晴天と曇天の日射量をランダムに組み合わせた365日分の数万パターンのデータ、DCの電力需要としては代表的なDCの需要カーブ1パターン(7)のデータを学習データとして、最適化モデルを構築しました。このとき、シミュレーションの条件は実設備を参考に決定し、再エネとして採用した太陽光発電(PV)の発電量は1.8 MW、DCの最大消費電力は1 MW、蓄電池容量は5MWhとし、さらに、3拠点とも同じ条件としました。なお、3拠点は北海道、東京、九州と気象条件が異なる拠点にしました。次に、構築したモデルに対して、3拠点の365日の日射量および上記DCの需要カーブを入力し、WL移動量および蓄電池の充放電量を最適化しました。最後に、蓄電池だけ制御した場合と、WLと蓄電池をルールベース*2のモデルで制御した場合、WLと蓄電池を本最適化モデルにより最適制御した場合とで、再エネ利用率を比較しました。比較結果を図3に示します。蓄電池だけの制御と比較して、WLと蓄電池をルールベースで制御するだけでも再エネ利用率は15%以上向上し、さらに本最適化モデルによる制御により追加で8%以上の再エネ利用率向上が確認できました。特に、瞬時的な再エネ率の最大化を考慮するルールベースのモデルに比べ、本最適化モデルは年間を通した再エネ率の最大化を学習し、先を見越した制御が可能となり、さらなる再エネ率の向上を実現しました。

*1 オーケストレーション基盤:ICTリソースの配備や管理を実現するための基盤。

*2 ルールベース:時間ごとに需給バランスを計算し、再エネ余剰となる場合は他拠点からのWL受け入れおよび蓄電池充電、再エネ不足となる場合はWLを他拠点に移動および蓄電池放電するといったルール。

取り組み②:今後のDCの整備に向けた配置最適化

カーボンニュートラルに向けた再エネの拡大を進めていく中で、どこにDCを整備すべきかという判断は、これまで以上に複雑かつ困難になりつつあります。現状では、DCが東京・大阪を中心とした大都市圏に集中し、土地の取得容易性やビジネス性を主軸に整備計画が策定されています。しかし将来のDCの地方分散化を見据えて、再エネの導入ポテンシャルや電力インフラの状況、地域間ネットワークの性能など、より多様な観点を加味したうえで、戦略的に配置計画を立案する必要があります。

このように、複数の観点を総合的に評価した配置計画を立案するには、多様な地域条件をさまざまな評価軸でとらえ、最適なDC候補地の選定を定量的に支援する技術の確立が課題となります。こうした課題の解決に向け、当研究所では戦略的なDC整備判断を実現するDC配置最適化技術に関する研究を新たに立ち上げました。前述したエネルギー・ICTリソース統合制御は動的な負荷の最適化であるのに対して、本件はより中長期的視点での静的な配置最適化を目的とした取り組みです。

本技術では、まず地域ごとに異なる評価項目(例:地価や建設単価、再エネ発電ポテンシャル、電力系統混雑度、通信回線の品質・遅延、災害リスクなど)をスコア化し、それぞれの項目に重み付けを行うことで、複数の候補地の中から最適なDC配置パターンを客観的に評価・選定できる意思決定支援モデルの実現をめざしています。例えば、土地・建設にかかわる初期コストは、地域ごとの地価データや建設単価から評価し、再エネに関する要素はNEDOなどの気象オープンデータや発電ポテンシャルの時系列データから推定されます。また、電力系統の混雑度は、公開されている接続容量や逆潮流実績などを参考に指標化し、通信ネットワークの要件はAPN接続時の伝送遅延や地域間における光ファイバ敷設状況などを反映します。これらの情報を活用し、現実的な整備計画の策定に資する設計をめざします。

こうした評価項目の整備と精度向上を進めながら、再エネ活用・通信性能・トータルコストといった複数要素を柔軟にトレードオフできる評価モデルの設計をめざします。将来的には、ユースケースや運用者のニーズに応じて、評価軸や重み付けを自在に調整できる意思決定支援アルゴリズムを開発し、最適なDC整備の実現を支えることを目標としています。

今後の展望

本稿で紹介した当研究所の2つの取り組みは、いずれもワット・ビット連携を通じて、再エネとDCの電力需要の需給バランスを最適化し、再エネを無駄なく使うことで利用量の最大化を図ることを目的としており、それぞれ異なるアプローチから、再エネと需要との地理的・時間的ミスマッチの解消に挑む技術です。今後は、それぞれの技術の深化とともに、より現実的な導入に向けた環境整備が求められます。

取り組み①は、複数の技術要素を横断的に組み合わせることで成立します。例えば、再エネや電力需要の高精度予測技術、最適化アルゴリズム、仮想環境上での制御実行、オーケストレーション基盤など、いずれかが欠けても実現は困難です。そのため、今後はこれら各技術要素のさらなる高度化を進めるとともに、複数の研究部門・専門領域間での連携を促進し、実用的な運用基盤の構築をめざします。

一方、取り組み②については検討段階にあるものの、実装に向けた課題が多くあります。特に、インプットとなるデータは、再エネ発電ポテンシャル、土地コスト、通信環境、系統混雑、保守要員分布など多岐にわたるため、これらを広く網羅するには、地域の電力会社や通信事業者、行政機関等との連携を前提としたデータ共有の仕組みの構築が不可欠です。また、最適化における目的関数も一様ではなく、重視する要素(再エネ活用、初期投資、通信性能など)は想定するユースケースや運用者の価値観等によって大きく左右されます。したがって、単一のスコアリング基準ではなく、利用目的に応じて柔軟に評価軸や重みを切り替えられるアルゴリズム設計が今後の鍵となります。

今後もNTT宇宙環境エネルギー研究所では、ワット・ビット連携を通じて再エネの有効活用を進め、持続可能な社会の実現をめざしたエネルギーとICTの融合に取り組んでいきます。DCにとどまらず、無線基地局など通信インフラ全体へと適用領域を拡張することで、エネルギーの地産地消や分散型社会の実現を後押しし、電力と通信の両面から社会全体のグリーン化を加速させていきます。未来のネットワークとエネルギーのあり方を見据え、環境と調和する持続可能な社会を支える技術基盤の構築に取り組んでいきます。

■参考文献

(1) https://hai.stanford.edu/ai-index/2023-ai-index-report

(2) https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_02.pdf

(3) https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/09/28/210928a.html

(4) https://www.occto.or.jp/kouikikeitou/chokihoushin/files/chokihoushin_23_01_03.pdf

(5) https://www.soumu.go.jp/main_content/001014454.pdf

(6) 諏訪部・香西・秋山: “データセンタのワークロード配置と蓄電池の充放電制御の長期最適化,” 2024信学ソ大, B-9-03, 2024.

(7) M. Macías:“SLA negotiation and enforcement policies for revenue maximization and client classification in cloud providers,” Future Generation Computer Systems, Vol. 41, pp. 19-31, Dec. 2014.

(上段左から)マハムド ファーハン/諏訪部 元樹/林 俊宏

(下段左から)中西 一生/森沢 祐介

「ICT×エネルギー×最適化」をキーワードにさまざまな研究テーマや実証実験などに取り組んでいます。新たな技術確立や社内外との連携を通じて、再生可能エネルギー利用量最大化や、NTTグループのカーボンニュートラル達成に貢献します。