グローバルスタンダード最前線

ITU-T TSAG(電気通信標準化諮問会議)参加報告

ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector:国際電気通信連合電気通信標準化部門)のTSAG(Telecommunication Standardization Advisory Group:電気通信標準化諮問会議)が2025年5月26~30日の期間にスイス・ジュネーブのITU本部とオンラインのハイブリッドで開催されました。今会期(2025~2028年)初めてのTSAGであり、主にTSAGの体制やTSAG配下のWP(Working Party)、RG(Rapporteur Group)の活動方針に関する議論が行われました。本稿ではTSAGの概要と主な審議内容について紹介します。

山本 浩司(やまもと ひろし)

NTT研究企画部門

TSAGについて

TSAG(Telecommunication Standardization Advisory Group:電気通信標準化諮問会議)ではITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector:国際電気通信連合電気通信標準化部門)におけるすべてのSG(Study Group)の標準化活動を検証するとともに、作業方法、会議規則やほかの標準化機関との連携に関する手続きなどの見直しを行い、今後ITU-Tが取り組むべき標準化課題の分析を基に、次会期に向けたSG体制案の検討を行い、4年ごとに開催されるWTSA(World Telecommunication Standardization Assembly)への提案を検討します。

今回のTSAG会合には、57カ国から、現地176名、オンライン約111名が参加しました。日本からは、総務省、国内各社・団体(NEC、NICT、NTT、KDDI、NTTドコモ、TTC)から現地参加のほか、総務省、日立、日本ITU協会、KDDI総合研究所、OKIからリモートによる参加がありました。

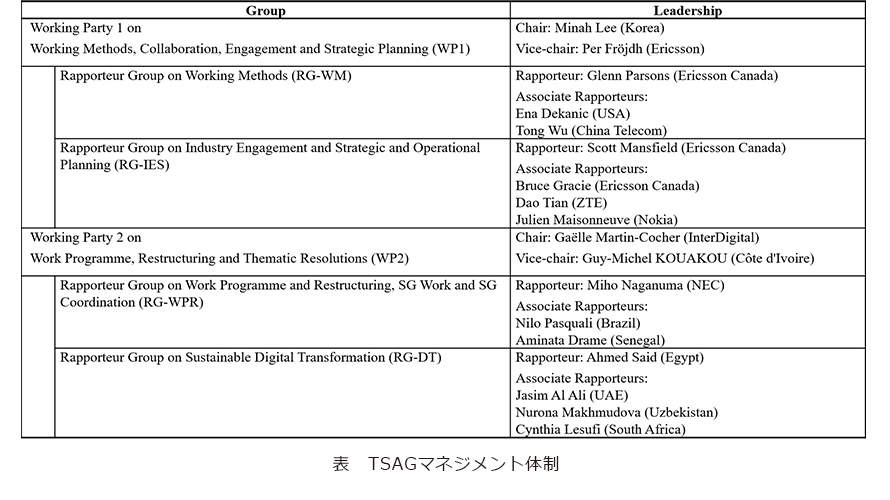

TSAGマネージメント体制

TSAG議長は、前会期に引き続き、サウジアラビアのAbdurahman Al Hassan氏が務め、プレナリにおいて、今会期(2025~2028年)のTSAGの新体制について報告がありました。2つのWP(Working Party)、WP1:Working Methods、Collaboration、Engagement and Strategic PlanningとWP2:Work Programme、Restructuring and Thematic Resolutionsを設け、WP1の配下に、RG-WM:Working Methods(作業方法)とRG-IES:Industry Engagement and Strategic and Operational Planning(業界エンゲージメントと戦略・運用計画)の2つのRG(Rapporteur Group)、WP2の配下にも、RG-WPR:Work Programme and Restructuring、SG Work、SG Coordination(作業計画、再編、テーマ別決議)とRG-DT:Sustainable Digital Transformation(持続可能なデジタルトランスフォーメーション)の2つのRGを設置する新体制が承認されました(表)。日本からは、NECの永沼美保氏が10名の副議長の1人として再任されるとともにRG-WPRのラポータに就任しました。また、ISO/IEC JTC1のリエゾンオフィサーとして三宅滋氏が継続して務めることが承認されました。

各WP RGの活動報告

■作業方法 ラポータグループ(Working Methods:RG-WM)

RG-WMでは、ITU-Tにおける作業方法やITU-T Aシリーズ勧告(Organization of the work of ITU-T)の改訂等に関する議論が行われます。今会合の主なトピックを紹介します。

・ITU-T A.1(ITU-T SGの作業方法)改定について、前会期から引き続き議論が行われ、次回9月の中間会合でも引き続き議論を行うことが合意されました。

・ITU-T A.RA(登録機関の任命および運営)草案について、次回TSAG会合で合意することを視野に、関連SG(SG2、11、17、21)へリエゾンを送付することが決まりました。

・ITU-T A.18 Appendix(JCAの定期見直しの指針)が合意され、各SGへリエゾンが送付されました。

・ITU-T A.13(WPレベルでの合意)については合意に至らず、継続議論となりました。

・ITU-T A-series Supplement 4(リモート参加のガイドライン)について、本文書の必要性議論が行われ、継続議論となりました。

■産業界のエンゲージメント向上とその戦略ラポータグループ(Industry Engagement Strategy:RG-IES)

RG-IESでは、産業界からのITU-Tへの参加を促進するための施策等についての議論が行われます。今会合の主なトピックを紹介します。

・産業界からの参加を活性化するための方策として、ITU-T標準が産業界にどのように寄与したのか認識を高める必要があるとの議論があり、各SGへ標準化開発の成功事例の共有を求めるリエゾンを発出することが合意されました。

・産業界のエンゲージメント向上を目的としたワークショップ開催に向け、ステアリングコミッティが結成されました。日本からは本稿筆者がステアリングコミッティメンバとして参画することとなりました。

・本ラポータグループが次回WTSA準備に向けた課題も担当することになり、RG-IESのTerms of Reference(ToR)に追記されました。

■作業計画・再編、SG作業・調整ラポータグループ(Work Programme and Restructuring、SG Work、SG Coordination:RG-WPR)

RG-WPRでは、作業計画・再編・SG作業・調整について、すべてのSGの活動報告の検証、SGが提案する課題構成案に対しての承認や、Regional Groupの調整、SG間・他のSDO間・セクター間の調整などが議論されます。今会合の主なトピックを紹介します。

・各SGの新設、または見直しが行われた研究課題(Question)のレビューが行われ、一部研究課題(SG21 Q9)についてTSAGレベルで見直しが行われました。

・ITU-T SGに対し、その権限外の作業項目の開始を控え、ITU範疇外の分野には責任を負わないよう勧告すべきであると合意され、各SGへリエゾンが発出されました。

■デジタルトランスフォーメーションラポータグループ(Digital Transformation:RG-DT)

RG-DTでは、デジタルトランスフォーメーションに関連する標準化活動の議論が行われます。今会合の主なトピックを紹介します。

・本ラポータグループが取り組むべき目的やスコープなどのToRに関する議論

今後について

次回TSAGについては、2026年1月26~30日の日程で開催される予定です(変更可能性有)。また、次回TSAGに向け上記で紹介した各ラポータグループによる中間会合が複数回開催される予定です(主に2025年9~11月に開催予定)。