2025年10月号

特集1

光の技術を駆使した宇宙太陽光発電

- 宇宙太陽光発電

- レーザエネルギー伝送

- 光電変換素子

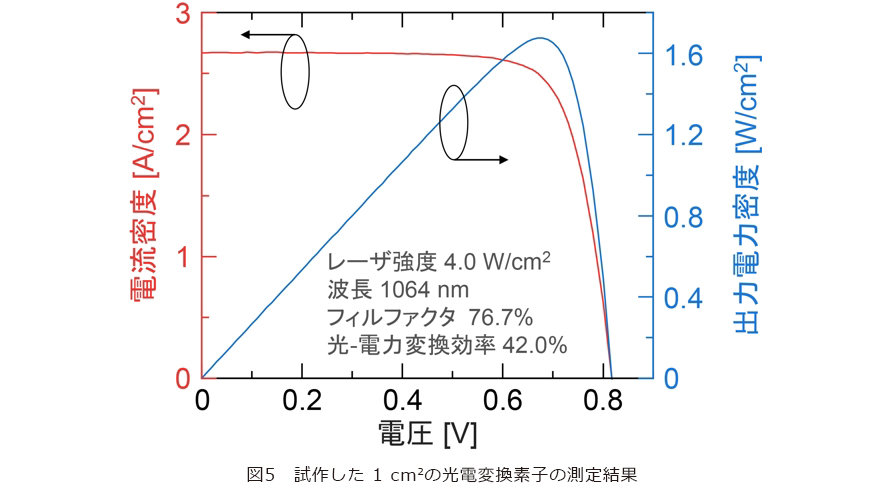

宇宙太陽光発電は、宇宙で受けたエネルギーを地上へ無線で送る次世代のエネルギー技術で、天候や昼夜の影響を受けず安定した電力供給が可能です。NTT宇宙環境エネルギー研究所では、太陽光励起レーザ技術、長距離エネルギー伝送技術、高強度ビームエネルギー変換技術の研究開発を進めています。本稿では、波長1064 nmのレーザ光に対応した光電変換素子を開発し、1cm²で世界最高水準の変換効率を達成した成果を報告します。

鳥海 陽平(とりうみ ようへい)/青貫 翔(あおぬき しょう)

高橋 円(たかはし まどか)

NTT宇宙環境エネルギー研究所

宇宙太陽光発電とは何か ──地球の未来を照らす宇宙のエネルギー

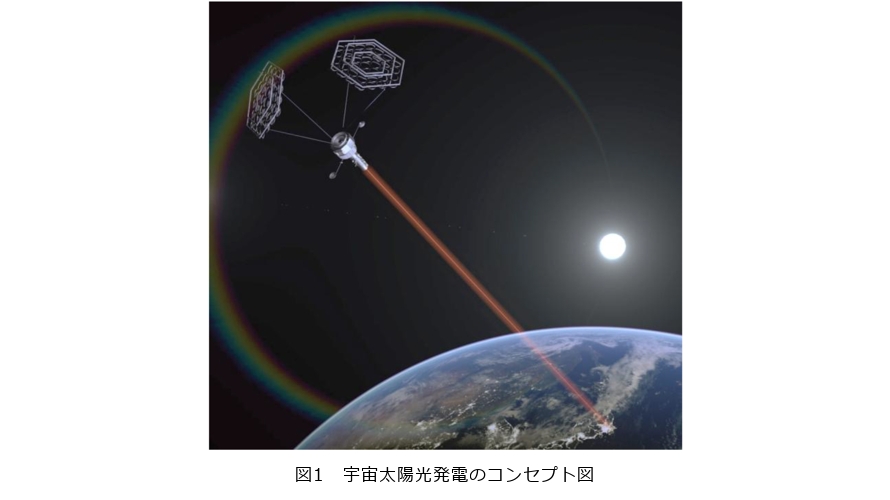

地球温暖化、化石燃料への依存、資源の枯渇、そして環境汚染――これら、21世紀に生きる私たちが直面している社会問題の解決策として近年注目されているのが「宇宙太陽光発電(SSPS:Space Solar Power Systems)」と呼ばれる技術です。これは、図1にイメージを示したとおり宇宙空間に設置した巨大な発電衛星で集めたエネルギーを地球に無線送電するという未来的構想です。NTT宇宙環境エネルギー研究所ではこの宇宙太陽光発電の研究開発を進めています。

■宇宙で発電し、地球に送るメリット

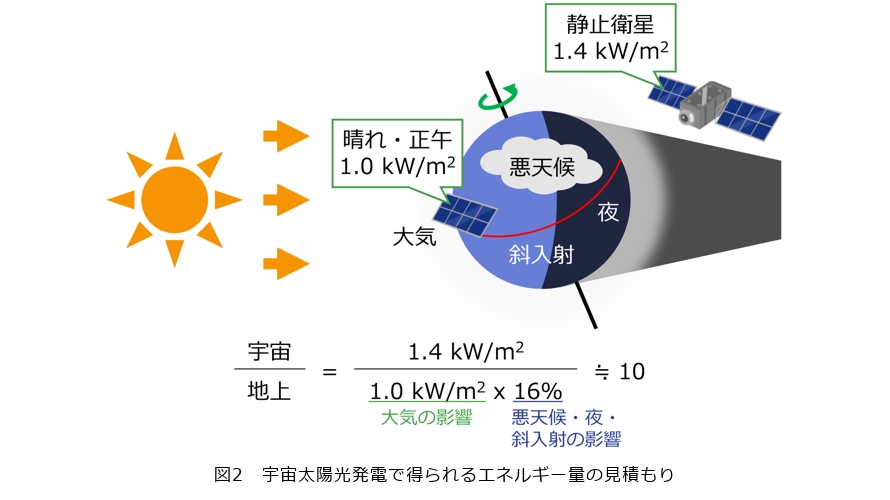

宇宙太陽光発電が注目される最大の理由は、その「発電環境」にあります。地上に設置された太陽光パネルは、天候や昼夜の影響を受けやすく、出力の安定性に課題があります。一方、宇宙空間では大気による減衰がなく、太陽から届く光をダイレクトに受けられることに加え、静止軌道(高度約3万6000km)では、太陽光がほぼ24時間365日照射され、地上が夜間や悪天候であったとしても発電できるため、図2のとおり地上と比べて単位面積当り最大で約10倍の太陽エネルギーを受け取ることができると試算されています。

■無線で送るエネルギー:レーザ方式とその優位性

宇宙で得たエネルギーを地上に送るには、当然ながら「電線」を使うことはできません。無線でエネルギーを送る方式として、長年にわたり検討されてきたのはマイクロ波方式ですが、近年ではレーザ方式が新たな選択肢として脚光を浴びています。レーザ光はマイクロ波に比べて波長が短く、高い指向性を持つため、より小型の装置で精密なエネルギー伝送が可能です。例えば、マイクロ波方式による宇宙太陽光発電では、宇宙側・地上側ともに数km規模のアンテナが必要とされます。一方、レーザ方式では、送受信装置を数10 m規模に抑えることが可能となり、システムの小型化・低コスト化が期待されます。さらに、レーザビームは直進性が非常に高いため、受信装置を都市部や工場の近傍といった消費地の近くに設置することが可能です。

■波長選定――3つの重要な観点

宇宙から地上へレーザ光で電力を送るには、レーザの「波長」の選定が極めて重要です。特に以下の3つの観点が重要となります。

① レーザ光が大気中をどの程度透過できるか

② その波長における光電変換素子の変換効率

③ ビームの広がりやすさ

まず、大気中の透過率は波長によって大きく異なります。例えば、0.9~1.1マイクロメートル(μm)の波長帯では、大気透過率が95%程度と非常に高く、長距離伝送でもエネルギー損失を抑えることが可能です。このため、宇宙太陽光発電では、この高透過率の波長帯を利用することが有利とされています。次に、光電変換素子の性能はレーザの波長に大きく依存します。一般的に、波長が短いほどエネルギー変換効率は高くなりますが、大気中での散乱や吸収の影響も大きくなるため、変換効率と大気透過性のバランスをとることが求められます。加えて、レーザ光の広がり具合も重要な要素です。伝送距離が約3万6000kmにも及ぶ宇宙太陽光発電では、ビームの拡散を最小限に抑える必要があります。このような観点から、出力波長が約1μmで、かつ指向性の高いレーザが有望視されています。ただし重要なのは、宇宙太陽光発電においては、地上型のファイバレーザのような電源駆動型ではなく、「太陽光励起型レーザ」の利用が前提とされている点です。太陽光励起レーザは、太陽光を直接ポンピング光源として用い、発振する仕組みを持つため、宇宙空間でのエネルギー源として非常に適しています。現在の研究では、これらのレーザの出力波長を約1μm付近に調整することが可能であり、大気透過性や光電変換素子の効率とも整合性の取れた設計が進められています。このように、宇宙太陽光発電における波長選定は、レーザの発振方式、大気との相互作用、そして光電変換素子との適合性を総合的に評価したうえで行う必要があります。

■安全性は確保できるのか

レーザ方式による宇宙太陽光発電に対する懸念の1つが、強力なレーザ光を用いたエネルギー伝送に関する「安全性」です。一般に高出力のレーザを人体に照射されると、失明や火傷といった深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。宇宙太陽光発電では、宇宙から地上に向けて高エネルギーのレーザ光を照射するため、万が一にもレーザが人間や動物(例えば鳥など)に当たることがあってはなりません。実用化に向けては厳密な安全設計が求められます。具体的には、地上の受光装置は誤照射を防ぐために密閉構造とし、周囲には高感度のセンサを配置して、万一ビームが逸脱した場合には即座にレーザ照射を停止できるシステムが組み込まれます。さらに、航空機や鳥などの飛行物体を監視する仕組みも導入され、空域の安全が確実に確認された場合にだけエネルギー伝送を開始するよう設計されます。こうした多重の安全対策により、レーザ方式の高い指向性とエネルギー密度という特長を活かしながら、安全かつ柔軟な運用が可能となります。

■コストは見合うのか

技術的に実現可能であっても、経済的に見合わなければ社会実装には至りません。現在の段階で宇宙太陽光発電が抱える最大の課題は、この「経済性」にあります。例えば、火力発電(天然ガス)の平均発電コストは、1 kWh当り約10円程度です。NASAによる試算(1)によれば、今後2050年には地上での太陽光発電コストは2.6円/kWh程度に低下する一方で、SSPSの発電コストは打ち上げ・衛星建設・地上設備を含め90円/kWh程度になり、地上での太陽光発電と比べて35倍になります。これだけをみると競争力は著しく低いように思われます。しかし、ここ数年で状況は変わりつつあります。再利用型ロケットや小型衛星、軽量太陽電池の開発が進んだことで、1 kg当りの宇宙輸送コストは2000年代までは1万USドル水準でしたが、スペースXのFalcon 9では1 kg当り約3000USドルを実現しています。このようなコスト低減の動きが続けば、宇宙太陽光発電のライフサイクルコストも今後大きく下がる可能性があります。現時点では火力発電とのコスト比較において差はありますが、長期的な技術進展により現実的な選択肢となることが期待されています。

■私たちの暮らしにどんな影響を与えるのか

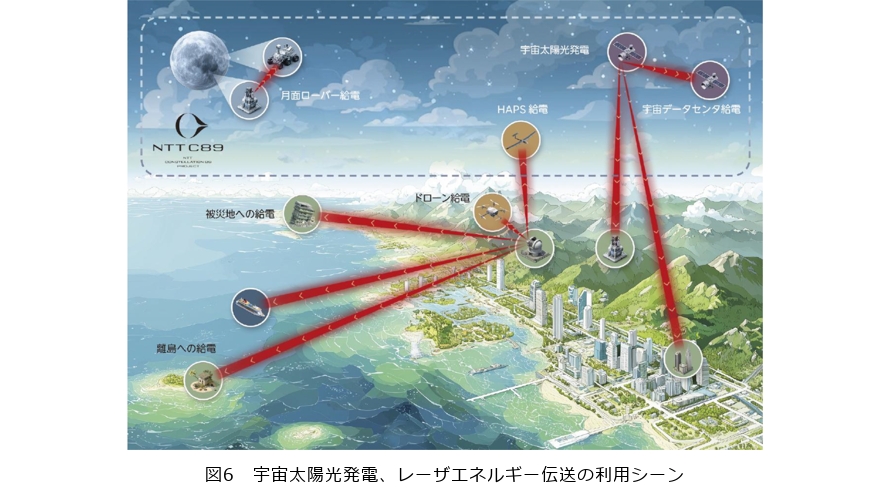

宇宙太陽光発電が実用化されれば、私たちの生活は大きく変わるかもしれません。まず、災害時でも空から電力を送れるという特性は、非常時のレジリエンスを劇的に高めます。さらに、送電インフラが整備されていない離島や山間部、あるいは開発途上国においても、受信設備さえ整えば安定した電力供給が可能になります。また、温室効果ガスを排出せず、環境負荷が極めて小さいという点から、脱炭素社会の柱となるエネルギー源として国際的にも戦略的価値が高くなると予想されます。

■NTT宇宙環境エネルギー研究所の取り組み

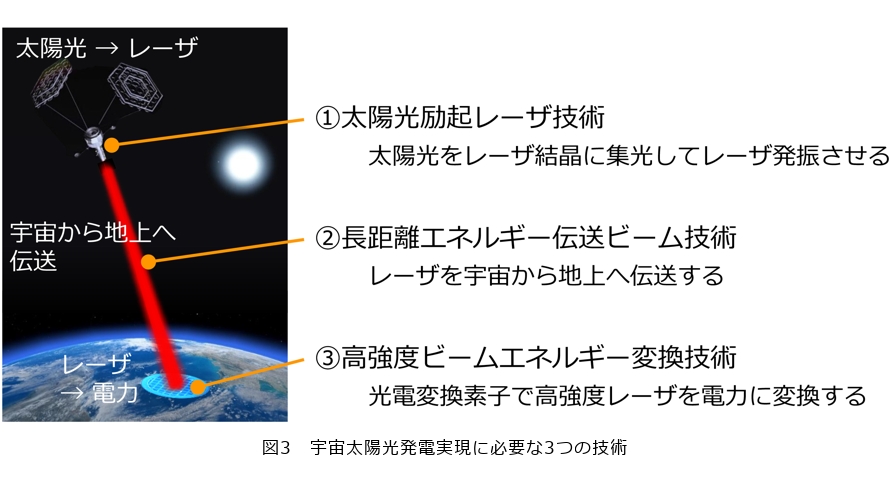

宇宙太陽光発電の実現には、宇宙で得られた太陽光エネルギーをいかに効率良く地上で活用するかという観点から、大きく3つの技術的課題を克服する必要があります。第一に求められるのは、宇宙空間で集めた太陽光を高効率にレーザ光へ変換する太陽光励起レーザ技術です。宇宙では地上よりも豊富な太陽エネルギーを得られますが、限られた資材で装置を構築・打ち上げる必要があるため、変換効率の高さが極めて重要です。未変換のエネルギーは熱として放出されるため、効率が低ければ放熱機構の負担も増大してしまいます。宇宙太陽光発電と聞くと、宇宙空間に設置したソーラーパネルで電力に変換して、電気を用いてレーザ光をつくると誰しも想像します。しかし、よりシンプルに宇宙空間において太陽光を直接ポンピング光源として用い、電力を介さずにレーザを発振する太陽光励起レーザと呼ばれる技術の検討を私たちは進めています。これまで変換効率の向上を目的にNd/Cr:YAGやNd/Ce:YAG*といった有望な結晶材料を試作し、共振器構造の設計および地上での太陽光励起による発振評価実験を進めてきました(2)。

次に重要なのが、宇宙で発振されたレーザ光を約3万6000km離れた地上に向けて、正確かつ効率的に伝送する長距離エネルギー伝送技術です。レーザ光は指向性に優れますが、長距離の伝送ではビームが徐々に広がり、大気を通過する際には「大気擾乱」と呼ばれる空気の揺らぎの影響を受け、受光パネルへ正確に届かないリスクがあります。これらの影響を抑えるための光学素子や光学設計の開発を進めています。回折光学素子などを用いて長距離エネルギー伝送に適したレーザビームの設計を行い、地上水平方向で長距離伝送試験を実施してきました(3)。

そして最後に、高強度で到来するレーザ光を別のエネルギーに変換する高強度ビームエネルギー変換技術です。設置環境や用途によっては水素や熱など輸送・貯蔵に適したエネルギー形態への変換も選択肢となりますが、まずは電気への変換を想定し光電変換素子の研究開発を進めています。発電コストの低減に向けた変換効率向上をめざし、半導体材料の組成検討や、レーザ光に適した受光パネル設計などに取り組んでいます(4)。

これらはいずれの技術も宇宙太陽光発電実現において重要な技術ですが、本稿では特にこれまで紹介機会の少なかった高強度ビームエネルギー変換技術について詳細に説明します。波長1064 nmのレーザに対応した光電変換素子の開発と、それによって得られた世界最高水準の変換効率の成果について報告します。

* Nd/Cr:YAG、Nd/Ce:YAG:イットリウムとアルミニウムの複合酸化物(Y3Al5O12)から成るガーネット構造の結晶にネオジムとクロムやセリウムを添加することで、太陽光の波長帯の光の吸収性を高めたレーザ発振媒質用の結晶。

レーザ受光用光電変換素子の技術開発

■光エネルギーを電力に変換するためのデバイス技術

光電変換素子は、光エネルギーを電気エネルギーに変換するためのデバイスです。もっとも身近な例は太陽光発電に使われる太陽電池で、光を受けると電気を発生させます。ほかにも、光通信に使用されるフォトダイオードのような応用もあり、用途によってさまざまな種類があります。宇宙太陽光発電システムでは、宇宙空間で得られたエネルギーをレーザに変換し、それを地上に向けて送るという手法が検討されています。そのため、強いレーザ光を効率良く電気に変換できる光電変換素子が必要になります。ここで重要なのは、従来の太陽光を対象とする太陽電池と、高エネルギー密度を持つレーザ光を受ける光電変換素子とでは求められる性能や設計思想が大きく異なる点です。太陽光は波長範囲が広く、比較的エネルギー密度が低いのに対し、レーザ光は単一波長で強い指向性を持ち、高出力なエネルギーを送ることができます。このため、レーザ光用の光電変換素子にはレーザ波長への最適化に加え、より強いエネルギーを受けるための耐熱性や高強度の入射光への適応性が求められます。しかし現在のところ、大出力のレーザ光に特化した光電変換素子の開発例は多くなく、十分な変換効率を実現できる素子はまだ限られています。この分野での新しい技術開発は、宇宙太陽光発電の実現に向けて極めて重要です。

■レーザ光に対応した光電変換素子材料の比較と課題

宇宙太陽光発電には1μm帯のレーザ光が適していると前述しました。波長約1μmのレーザ光に対応した光電変換素子の材料としては、いくつかの候補が挙げられます。現在の太陽電池市場の約95%を占め、スマートフォンなどにも使われているシリコン(Si)をはじめ、III-V族半導体であるインジウムガリウムヒ素リン(InGaAsP)、インジウムガリウムヒ素(InGaAs)、インジウムアルミニウムガリウムヒ素(InAlGaAs)などがあります。そのほか、軽量でフレキシブルな性質を持つCIGS系(カルコパイライト系)や、近年急速に注目を集めているペロブスカイト型の材料なども有望視されています。中でもIII-V族半導体は、特に高品質な素子をつくることが可能で、他の材料と比べて高い光-電力変換効率が期待できます。実際に、他の研究機関ではInGaAsを使って波長1064 nmのレーザ光に対して、変換効率が50.6%に達したという報告もあります。しかし、これら研究開発中の光電変換素子はミリメートル規模の非常に小さい素子でつくられており、大面積の光電変換素子を開発することが宇宙太陽光発電システムを実現するために不可欠です。

■1064 nmレーザ対応InGaAsP光電変換素子の試作と性能評価

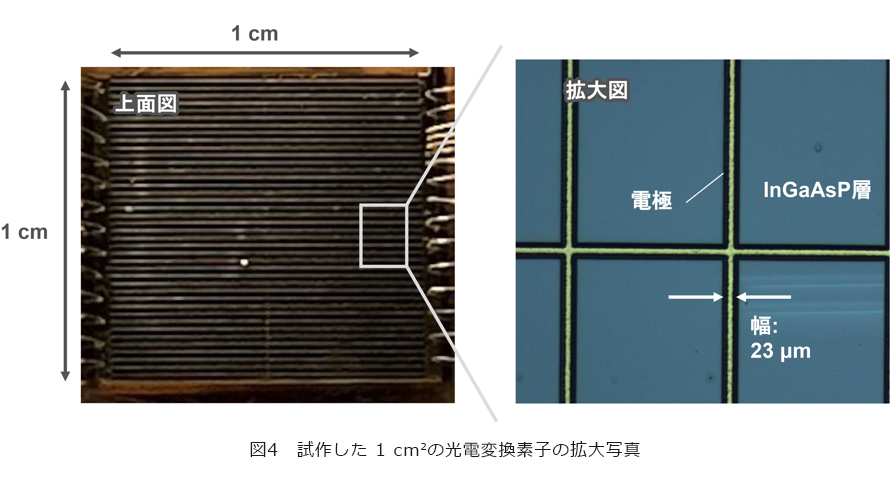

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、波長が1064 nmのレーザ光に特化したInGaAsP光電変換素子を1cm²の面積で作製しました。図4に試作した素子の外観写真を示します。この素子では、厚さ約2μmのInGaAsP層によって光を吸収し、電力として取り出します。表面には、金と銀を積層した電極を形成し、半導体プロセスで一般的なリフトオフ法を用いてパターン化しました。光の吸収を妨げないよう、表面電極の面積をできるだけ小さくする工夫がなされています。具体的には、電極幅は23μmで、電極によって影になる部分は試料表面全体の7%に抑えられています。また、電極の厚さは約10μmと、一般的な光電変換素子に比べて約50倍の厚みを持ちます。これは、大出力レーザに対応するため、電極抵抗を低減し、変換効率の低下を抑えるねらいがあります。素子の表面には、シリコン窒化物とシリコン酸化物を積層した反射防止コーティングも施しました。実験では、市販の波長1064 nmのファイバレーザを用い、凸レンズでレーザのビーム径を1cmに調整し、95cm離れた位置から照射しました。図5にその測定結果を示します。光電変換素子の光-電力変換効率はレーザ入射強度が増加するにつれて向上し、1cm²当り4 Wのレーザ入射強度のときに最大で42%に達しました。この値は、これまでの1cm²規模の光電変換素子において世界でもっとも高い値です。光-電力変換効率に大きく影響する「フィルファクタ」と呼ばれるパラメータの評価も行いました。フィルファクタは、光からどれだけ効率良く電力を取り出せたかを示す指標です。今回の素子では、1cm²当り3 Wの入射強度で最大76.9%のフィルファクタが得られました。電極を厚くする前の素子では、2 Wで最大値を記録していたため、電極の厚みを増すことで高強度照射時の効率低下を防げたことが分かります。さらに、フィルファクタと電気抵抗の関係についても検討しました。電気抵抗が大きいと電流が流れにくくなり、変換効率が下がってしまいます。解析の結果、電気抵抗は1cm²当り4 Wの入射強度で1.3×10−2 Ωcm²と評価され、従来のデバイスと比較して約20%減少しました。

今後の展望

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、光電変換素子の技術開発に加え、太陽光励起レーザや長距離エネルギー伝送ビーム技術の研究も並行して進めており、宇宙太陽光発電の実現に向けた研究開発を推進しています。各要素技術の性能向上に加えて、それらを組み合わせた実証実験にも取り組んでいきます。本研究で得られた成果は、宇宙太陽光発電システムにとどまらず、地上におけるレーザ無線給電システムへの応用も期待されています。具体的には、図6に示すように従来電力ケーブルの敷設が困難であった離島や被災地などの遠隔地への電力供給、さらにはドローンや高高度無人機(HAPS)など移動体への無線給電技術としての展開も見込まれます。今後も、私たちは持続可能な社会の実現に向けて、研究開発を加速していきます。

■参考文献

(1) https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/03922/?ST=msb

(2) 鈴木・鳥海・落合・田中・長谷川・元廣:“宇宙太陽光発電に向けた太陽光励起レーザー用単結晶の作製・特性評価,”レーザー学会研究会報告 = Reports the on topical meeting of the Laser Society of Japan RTM23, pp. 1-6, July 2023.

(3) N. Ochiai, Y. Toriumi, K. Kashiwakura, S. Ota, K. Yamaguchi, Y. Mando, Y. Takeuchi, M. Takahashi, and Y. Tsumura: “Demonstration of 15% Efficient Optical Wireless Power Transmission Over 1 km With Atmospheric Turbulence,” Electron. Lett., 2025. doi:10.1049/ell2.70379.

(4) S. Aonuki, T. Oshimo, K. Tabata, T. Yamada, J. Suzuki, R. Aoyama, S. Uchida, K. Akahane, N. Ochiai, Y. Suzuki, K. Kashiwakura, K. Nishioka, M. Arai, Y. Toriumi, and M. Takahashi: “42% conversion efficiency in 1-cm2-area InGaAsP laser power converters,” 53rd IEEE PVSC, Montreal, Canada, June 2025.

(左から)鳥海 陽平/青貫 翔/高橋 円

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、持続可能な社会と安心な暮らしを実現するため、宇宙太陽光発電をはじめとする革新的な技術の研究開発を推進していきます。