2025年10月号

特集1

NTT宇宙環境エネルギー研究所における次世代エネルギー研究の現状

- エネルギー

- 環境

- 宇宙

NTT宇宙環境エネルギー研究所は、地球環境の再生と持続可能かつ包摂的な社会の実現に向けた革新的技術の創出を目的に誕生し、設立から5年が経ちました。これまでのNTTの研究所にはない型破りな研究テーマに取り組み、具体的な成果も出始めてきました。本稿では、特にエネルギー関連技術に焦点を当て、地球環境の未来を変えるさまざまな取り組みの現状について紹介します。

前田 裕二(まえだ ゆうじ)/香西 将樹(こうざい まさき)

池田 高志(いけだ たかし)/岩下 秀徳(いわした ひでのり)

小山 晃(こやま あきら)/櫻井 敦(さくらい あつし)

NTT宇宙環境エネルギー研究所

はじめに

NTT宇宙環境エネルギー研究所は、従来の環境エネルギーの枠にとらわれることなく、宇宙という高い視点、広い視野で私たちの住む地球や社会環境を見つめ直し、地球環境の再生と革新に貢献することをめざし、2020年7月に新設されました。

当研究所のビジョンは次のとおりです。

「地球環境の再生と包摂的かつサステナブルな社会の実現に向け、革新的な次世代エネルギー技術としなやかな環境適応技術の創出をめざすとともに、環境負荷ゼロに貢献する」。

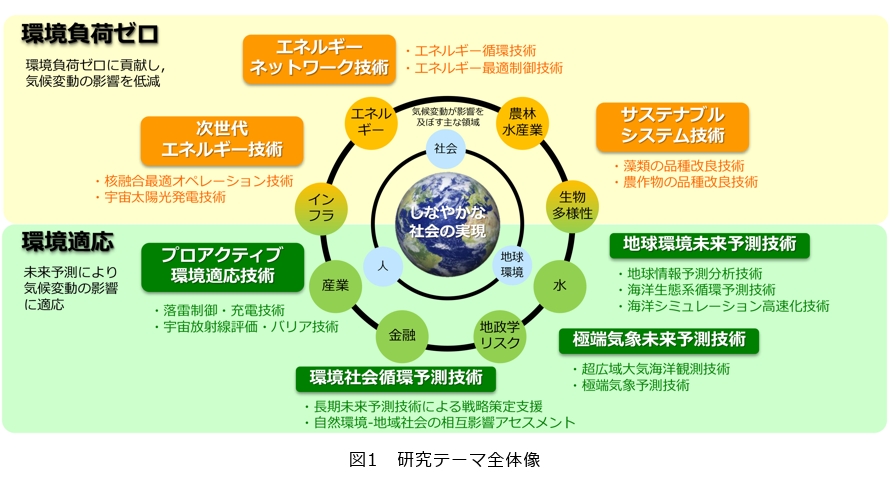

このビジョンを通じて実現したい具体的な社会像は、私たちの住む社会が地球環境に与える影響をプラスマイナスゼロにするのと同時に、私たち社会が地球環境の変化により受ける影響を受容できる、超レジリエントでしなやかな社会です。このような社会の実現に向け、当研究所では、圧倒的にクリーンで高効率な次世代エネルギー技術やCO2変換技術等のサステナブルシステム技術を含む「環境負荷ゼロ技術」、ならびに地球環境および社会についての超高精度未来予測とリスク回避・低減を実現するプロアクティブな「環境適応技術」という2つの軸(図1)で、「地球の未来、宇宙(そら)から」を基本コンセプトとして研究開発に取り組んでいます。

当研究所で取り組む研究テーマは、従来のNTTの研究所にはないテーマが多いため、研究者数も発足当初は40名以下でした。このため、研究員の増強や外部の研究機関との連携強化に力を入れてきました。特に、外部アピールおよびリクルート強化を目的に立ち上げた、当研究所オリジナルのオウンドメディア“Beyond Our Planet”(1)(図2) については、積極的な新規記事の執筆を継続することで総記事数100件超、月間PV数10万超を達成し、研究所の認知拡大に大きく貢献しており、コンテンツの質も含め外部から多くの評価をいただいています。

研究所設立から5年を迎え、継続的な人員増強および外部連携強化により、研究員は90名を超え、また40を超える外部機関との連携を通じ、研究成果も創出し始めました。本特集では、特にエネルギー関連技術に焦点を当て、その現状と今後の取り組みについて紹介します。

再エネ利用の最大化に向けて~ワット・ビット連携~

近年急速に普及する生成AI(人工知能)の活用は、AIの学習や推論を行うサーバ等を大量に収容するデータセンタ(DC)の消費電力を大幅に押し上げています。2024年時点での世界のDCの消費電力は約415TWhと見積もられており、これは全世界の消費電力の約1.5%に相当します。2030年にはDCの消費電力は2倍以上に増加し、約945TWh、全世界の消費電力の約3%を占めると推計されています(2)。

脱炭素社会の実現に向けては、この急増する消費電力に対して、いかに再生可能エネルギー(再エネ)を最大限に利用していくかが重要な課題となっています。日本においても2020年に宣言された「2050年カーボンニュートラル実現」を目標に、太陽光・風力を中心とする再エネの比率引き上げが進められています。しかし、再エネは天候や季節による出力変動が大きいため、電力の需要と供給の地理的・時間的ミスマッチが生じているのが現状です。

このため、発電量が需要を上回ると再エネの出力制御(発電抑制)が発生し、再エネの利用効率の低下や投資回収の難化を招いています。特に、北海道や九州など再エネ資源が豊富な地域では、需要地との距離が長いため大規模な送電インフラ整備が必要となりますが、コストや工期、環境影響の面で制約が大きいという問題があります。

このような状況において、AI普及で急増するDC需要を背景に、電力(ワット)と通信(ビット)を一体で整備・運用し、経済成長と脱炭素を同時に実現するための政策コンセプトが「ワット・ビット連携」です。経産省と総務省は、DC需要拡大と通信トラフィック増に対応しつつ、膨大な電力を要するDCの迅速整備を進めるには、電力・通信・DC事業者が連携して適地を選定し、インフラを効率的に整える必要があるとの認識から、両省は2025年3月に「ワット・ビット連携官民懇談会」を立ち上げ、官民の関係者による議論の末、6月に「取りまとめ1.0」を公表しています(3)。

取りまとめでは、大きく「足元のDC需要への対応」、「新たなDC集積拠点の実現」、「DC地方分散・高度化の推進」の3つに分けて取り組みを整理しています。当研究所ではその3番目のDC地方分散・高度化の推進を支える技術として、地域の発電状況に応じたDC処理負荷の分散制御技術や再エネ導入量に応じた新設DCの配置最適化技術に取り組んでいます。本特集記事『ワット・ビット連携を通じたデータセンタの再生可能エネルギー利用量最大化に向けた取り組み』でその詳細を紹介します。

災いを恵みに~雷制御・充電技術~

雷は人々の生活に大きな被害をもたらしてきました。NTTグループでも通信設備をはじめ膨大な設備で落雷による故障が多く発生しています。長期にわたる落雷対策研究の成果が通信ビルや通信設備に施されていますが、現状でも雷被害はなくなっていません。そこで、当研究所は従来の落雷被害対策から方向転換し、落雷そのものを抑制する落雷制御技術の実現をめざしています。

従来の雷対策としては、避雷針を用いる手法が広く使われていますが、避雷針によって雷を受ける範囲は限定的であり、また、風力発電の風車や屋外のイベント会場といった避雷針を設置すること自体が困難なケースも存在します。そこで、当研究所では近年発展の著しいドローンを用いて、避雷針の代わりにドローンを利用するドローン誘雷についての研究を進めています。

誘雷とは、雷雲下で意図的に雷を誘発し、安全な場所へ誘導するもので、これにより重要設備や都市への落雷を防ぐことを目的としています。誘雷ドローン研究の中核は、雷直撃にも耐える耐雷ドローンと、電界変動を利用して雷を誘発する技術であり、耐雷ドローンは軽量アルミ製のケージで雷電流を本体から迂回させ、雷を模擬した人工雷でも故障しない性能を確認しています。また、ドローンと地上をワイヤで接続しスイッチ操作で電界分布を変化させることで、雷を誘発する誘雷技術の研究も行っています。

ドローンによる誘雷が実現可能であることを実証するため、2021年の冬から冬季雷の多い地域で自然雷を補足する実験を繰り返し行い、4年目の2024年12月13日、ついに島根県で世界初のドローンによる意図的な雷の誘発に成功しました。2025年4月18日に報道発表(4)を行ったところ、過去に例をみない件数の取材依頼や問合せを受け、当研究所の技術力の高さをアピールするとともに、本テーマに対する社会の興味、関心が非常に高いことを改めて確認することができました。

また、誘雷した雷電流は、現状はそのまま大地に流していますが、それをさらに有効活用するべく、雷充電技術についても検討しており、これまで圧縮空気によるエネルギー蓄積方法の有効性を確認しています。本特集記事『雷から人や設備を守り、エネルギーを活用する落雷制御・充電技術』でその詳細を紹介します。

宇宙エネルギーの利用~宇宙太陽光発電~

地球規模での脱炭素化とエネルギー安全保障の確保に向け、長期的かつ安定的な電源技術の開発が求められています。現在、再生可能エネルギーとしてもっとも普及している太陽光発電ですが、これは日照条件(昼間のみ、天候や季節影響あり)や、雲の影響で発電量が大きく変動してしまうという問題があります。

これに対して、1968年、米国のPeter E. Glaser博士が宇宙太陽光発電(SSPS:Space Solar Power Systems)構想を提唱しました(5)。これは地表から約3万6000km上空の静止軌道上の人工衛星に搭載した巨大な太陽光パネルで太陽光エネルギーを変換し、送電アンテナから地上に設置した受電アンテナに送電、地上で再度電力に変換してエネルギー源として利用する構想です。静止軌道上では夜にならないため、24時間ほぼ連続で発電が可能であり、さらに太陽光強度も地上より強く安定していることから、再生可能エネルギーでありながら安定的に大きなエネルギー(1 GW、原子力発電所1基分程度が目標)を供給し続けることが可能な次世代のクリーンエネルギーとして期待されています。

しかしながら、その実現に向けては技術面、安全面、経済面で多くの課題を解決していく必要があります。1970年代はNASAを中心にSSPSの研究開発を行っていましたが、1980年代に財政的な理由で撤退し、現在は日本が研究開発をリードする立場にいます。

当研究所では、技術面の課題を解決するべく、太陽光エネルギーを効率良く変換する「太陽光励起レーザ技術」、変換されたエネルギーを地表に伝送する「長距離エネルギー伝送技術」、地表で高強度のエネルギーを電力に変換する「高強度ビームエネルギー変換技術」などの研究開発に取り組んでいます。これらの技術は最終目標であるSSPSへの適用だけでなく、地上におけるレーザ無線給電システムへも適用可能であり、離島や被災地への遠隔地からの電力供給や、ドローンや高高度無人機(HAPS:High Altitude Platform Station)のような移動体への無線電力供給技術への適用が期待されています。これらの詳細については、本特集記事『光の技術を駆使した宇宙太陽光発電』で紹介します。

究極のエネルギー~フュージョンエネルギー~

核融合(フュージョンエネルギー)は、軽い原子核どうしが融合して重い原子核になる過程で莫大なエネルギーを放出する現象で、太陽の中心で起きている現象です。超高圧・高密度の太陽の中心で起きている現象を地球上で人工的に実現することは困難を極めますが、実現できればクリーンでほぼ無尽蔵なエネルギー源となり得ることから注目されています。核融合は核分裂とは異なる真逆の反応であり、ガスコンロのように燃料供給が止まればすぐに消えるため安全(核分裂のような連鎖反応ではない)、高レベル放射性廃棄物は出ない、また燃料も海水から無尽蔵に取り出せるなどの特徴があります。

核融合による発電は、2050年ごろの商用化を視野に各国で研究が進められています。当研究所では、量子科学技術研究開発機構(QST)およびITER国際核融合エネルギー機構と連携し、「核融合炉最適オペレーション技術」として、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)とAI/ML(機械学習)技術を活用した高速・リアルタイム制御システムを研究しています。

世界でもっとも進展しているトカマク方式では、プラズマ自身に流れる電流によって閉じ込め磁場を形成するため、プラズマ中に電流を流し続ける必要があります。しかし、その電流や圧力に起因する不安定性が発生するため、その不安定性を未然に予測し、制御することが求められます。そこで、当研究所では混合専門家モデル(MoE:Mixture of Experts)という逐次変化する状況に応じて最適なAIモデルを重み付けして統合する手法を適用し、プラズマを高精度で予測する技術を確立しました。

本技術を世界最大のトカマク型超伝導プラズマ実験装置JT-60SAの実際のプラズマ閉じ込め磁場に適用し評価したところ、磁場構造に依存するプラズマの位置や形状を実際のプラズマ制御に必要となる精度で再現することに世界で初めて成功しました。本成果は2025年3月17日にQSTと連名で報道発表を行い(6)、共同研究の成果のJT-60SAへの実装の見通しを得ることができました。その詳細については、本特集記事『核融合(フュージョンエネルギー)の実現に向けて――AIとデータサイエンスによる知の融合』で紹介します。

おわりに

当研究所は、コア技術の確立と外部連携の強化を進め、革新的な次世代エネルギー技術の創出に向けて大きな成果をあげてきました。続く特集記事では、本稿で紹介した4つのトピック「ワット・ビット連携」「雷制御・充電」「宇宙太陽光発電」「フュージョンエネルギー」について、最新の取り組み状況を説明します。

これらはいずれも地球環境の再生と持続可能社会の実現に直結する取り組みです。今後は、研究成果の社会への導入をめざし、外部との共創をさらに深化させることで、「環境負荷ゼロ」かつ「レジリエントな社会」の実現に向けて歩みを進めていきます。

■参考文献

(1) https://www.rd.ntt/se/media/

(2) https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai

(3) https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250612001/20250612001.html

(4) https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/04/18/250418a.html

(5) https://www.science.org/doi/10.1126/science.162.3856.857

(6) https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/03/17/250317a.html

(後列左から)香西 将樹/岩下 秀徳/櫻井 敦/小山 晃(右上)

(前列左から)前田 裕二/池田 高志

経験者採用を行っています。私たちの挑戦に興味のある方はぜひお問い合わせ願います。一緒に地球の未来を変革しましょう。