2025年11月号

特集2

建築の“意味”を拡張する──街区という最小都市システムと運営設計の統合(SSPPの実装から)

- 建築

- 街区運営

- スマートシティ

建築の価値は、完成の瞬間にあるのか。それとも運営され続ける過程にあるのか。本稿では、NTTが推進するSSPP(Sustainable Smart City Partner Program)の活動を通じて、建築がまちづくりの中で果たす役割を再定義します。名古屋市東桜街区でのISO37106認証をはじめ、SUGATAMIによる地域状況の可視化、継続的伴走支援という実装手法を通じて、“建築”が都市の持続的な運営構造の中でどのように位置付けられるべきかを検討します。

元木 健太(もとき けんた)†1/高田 照史(たかだ てるふみ)†2

鹿嶋 智(かしま さとる)†2

NTTアライアンス部門†1

NTTアーバンソリューションズ†2

まちづくりと建築、その境界を見直す時代へ

建築はこれまで、土地に刻印される「モノ」として価値を語られてきました。構造や意匠、素材や技法、ランドマーク性など、単体での完成度が重要視されてきた背景には、都市そのものが“ハード”で成り立っていた時代の考え方が色濃く残っていたといえるでしょう。

しかし現在、人口構造の変化や気候危機、社会の多層化に加え、デジタル化によって都市の運営が大きく見直されつつあります。建築はもはや単なる構造物ではなく、街区という最小単位の都市システムの中で、“運営される対象”としての意味を持ち始めています。建築物の価値は竣工時にピークを迎えるのではなく、運営・データ・参加によって持続的に進化するものとしてとらえ直すべき局面を迎えているのではないでしょうか。

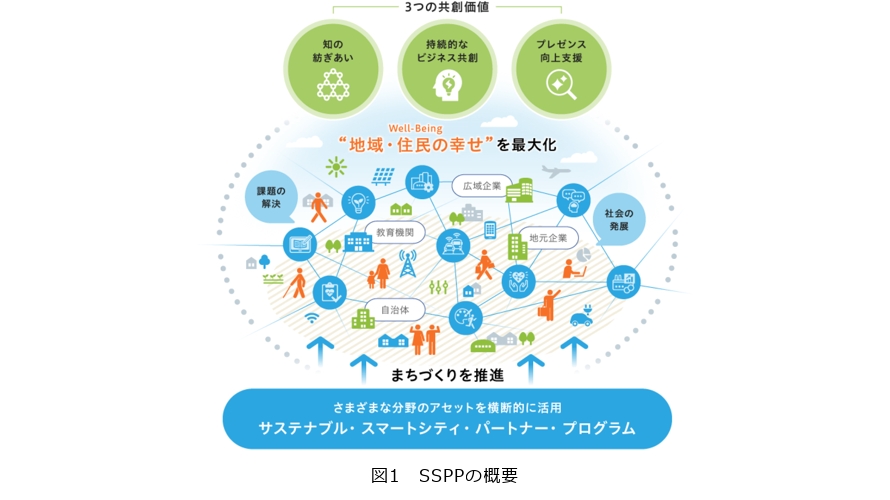

このような背景のもと、NTTが推進する「SSPP(Sustainable Smart city Partner Program)」は、サステナブルかつWell-being*1なまちづくりの“実装”を支援することを目的に立ち上げられました(図1)。SSPPは、地域が主体的にまちの将来像を描き、それを実装するために、「可視化(SUGATAMI*2)、標準化(ISO)、伴走人材(ソーシャルデザイナー*3育成)」という3つの仕組みを用いて、まちの形成から運営まで一貫して支援する取り組みです。

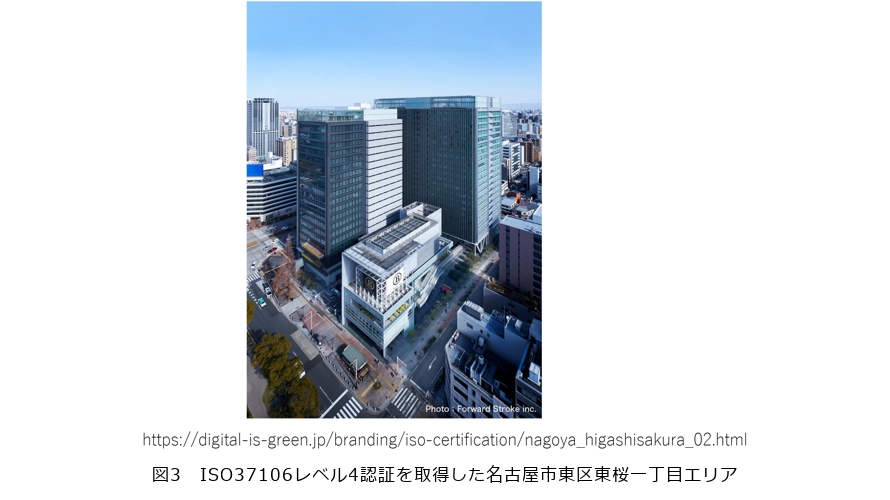

とりわけ注目すべき成果として、愛知県名古屋市の「東桜街区」において、日本初となるスマートシティ国際規格ISO37106*4の認証を取得(2022年)し、さらに翌年には世界で2例目となるレベル4の最高評価を達成したことが挙げられます(1)〜(5)。これは、まちづくりの運営に関する取り組みが計画・実行・成果測定まで高い水準で行われていることを意味します。

このような取り組みは、従来型の“建てるまちづくり”とは一線を画すものです。設計・施工・竣工で完結する建築ではなく、運営・体験・評価・改善といったまちの営みと一体化した建築のあり方が問われているのではないでしょうか。

本稿では、「街づくりの中での建築」という観点から、SSPPが提示する実装の仕組みを整理しつつ、建築が“空間”としてだけでなく“構造体”として都市運営にどう貢献できるかを探っていきます。

*1 Well-being(ウェルビーイング):単なる健康や経済利得にとどまらない、心身・社会関係・暮らしの充実を含む包括的な“よさ”を指します。本稿では、地域が実装を通じて高めるべき目的価値として扱います。

*2 SUGATAMI(すがたみ):地域の“いま”を俯瞰的・客観的に把握できるよう、都市機能・満足・幸福を多面的に可視化する取り組みです。18分野(住宅、交通、健康、教育、環境、福祉、都市計画・地域計画、テクノロジー・R&D、ガバナンス、コミュニティ、文化・スポーツ、食料、水、安全性、人口・こども・子育て、財政・行政サービス、気候・エネルギー、経済)を対象に、都市機能や満足・幸福などを多面的な指標で可視化する取り組みです。

*3 ソーシャルデザイナー:構想(ビジョン・指標設計)から実装(運用・改善)までを横断し、関係者間の合意形成と前進を伴走する人材を指します。計画と運営の断絶を埋め、地域内に実装力を内製化します。

*4 ISO37106:スマートシティの運営モデルに関するガイダンス規格です。人間中心・協働・データ駆動の原則に基づき、ビジョンから運用・継続改善までのプロセス整備を求めます。

SSPP:地域の幸福を可視化し、“実装”まで寄り添う仕組み

■SSPPの設計思想

SSPPは、「サステナブルでWell-beingなまちづくりの実装」を掲げ、地域が自律的にまちの未来を描き、その実装に向けて持続可能な仕組みを共創することを支援する取り組みです。その際、単なるプロダクトやソリューションの導入ではなく、地域の価値観や特性を踏まえたビジョン策定と運営プロセスの定着までを対象としています。

これを実現するために、SSPPは大きく3つの機能を備えています。すなわち、①地域の今を可視化するSUGATAMI、②まちづくりの伴走人材を育成するソーシャルデザイナー育成プログラム、③国際規格に基づいたまちの運営の“型”を導入・運用支援するスマートシティISO支援の三位一体です。

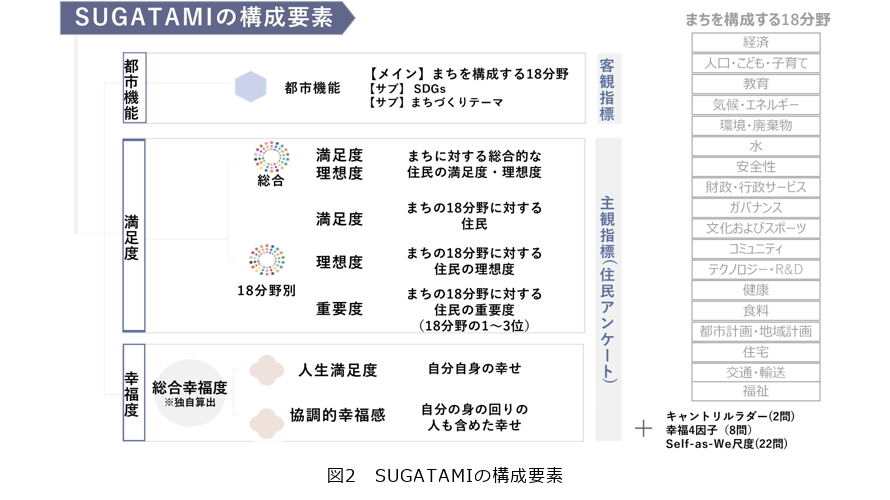

■SUGATAMI─まちの「いま」を映す鏡

SUGATAMIは、地域に住まう人々の幸福度や都市機能に対する満足度など、従来の経済指標ではとらえきれなかった地域の“豊かさ”を可視化するための仕組みです(図2)。都市を構成する18の分野(住宅、交通、健康、教育、環境など)について、「満足度」「理想度」「重要度」といった定量・定性のデータを、アンケートや既存の公開データから総合的に抽出・分析し、地域が抱える構造的な課題や強みを明らかにします。

この結果は、市民との対話の材料として活用されるだけでなく、まちづくりの計画策定や評価、そして空間・建築の要件定義にも活用されています。例えば、「夜間における心理的安全性への不満」や「滞留スペースの不足」といった項目が明らかになれば、それは光環境の改善、半屋外空間の再構成、ベンチなどの配置見直しといった空間設計の改善ポイントとして翻訳されます。

このように、SUGATAMIは地域がまちの状態を“主観と客観の両面”からとらえ、建築や空間のあり方を検討する土台となります。

■ソーシャルデザイナー育成─“実装の職能”をつくる

まちづくりにおいて、設計や企画、制度設計を行う上流工程と、現場で運用・改善にあたる下流工程の間には、役割や視点の断絶が生じやすくなっています。そこでSSPPでは、両者をつなぐ人材として、ソーシャルデザイナーと呼ばれる伴走人材の育成にも力を入れています。

このプログラムでは、まちづくりのビジョン策定から計画、協働体制の設計、実装、運営、評価までを一貫して支援できる人材を育成します。研修プログラムでは、自治体職員や地域住民、民間事業者、学生など多様な立場の参加者が、フィールドでのワークを通じて、実装可能なまちの未来像を描きます。

こうした人材がまちの中に存在することにより、計画と運営が分断されず、まちを“建てて終わり”にしない仕組みが生まれます。

■スマートシティISO支援─属人化を避け、再現性を高める

国際規格ISO37106は、都市の運営におけるプロセスを標準化するためのガイドラインです。日本ではまだ知名度が高いとはいえませんが、欧州やアジアの先進都市では導入が進みつつあります。SSPPでは、こうしたISO取得の支援を通じて、「まちの運営プロセスを型化(テンプレート化)」し、持続可能な体制の構築を後押ししています。

名古屋市の東桜街区においては、このISO37106を街区スケールで導入し、日本初の認証(2022年)を取得した後、さらに翌年には世界で2例目・日本初のレベル4という最高位の評価を獲得しました(図3〜5)。これにより、まちの運営に関する取り組みが“成果”としても測定可能であるという水準に達したことが示されました。

ここで示した三位一体の支援スキームこそが、まちづくりを“設計して終わり”ではなく、“運営で育てていく”プロセスへと転換させる鍵となります。

ISO37106:スマートシティの“型紙”は街区・建築の設計思想にもなる

■ISOが問うもの─技術そのものではなく“運営の成熟度”

ISO37106は、スマートシティをめざす都市において、「どのようにガバナンスを構築し、ステークホルダー間の協調をはかり、持続的に改善できる体制を整えているか」という、運営のあり方=プロセスの質を問う国際規格です。

この国際規格が求める4つの重要な要素が「ビジョンが明確」「市民中心」「デジタル活用」「オープンで協調的」となっており、注目すべきは、評価対象が特定の技術の導入有無ではなく、「どのような理念のもとに、都市運営を構成し、改善しているか」にあることです。ここに、建築や空間のあり方との密接な接点があります。

街区という“空間の集合体”が、単に使われることを前提とするだけでなく、「どのように使われ続けるか」「その過程が持続可能か」を問われる以上、運営プロセスの設計と実装が、建築の成果と密接に関係してくるのです。

■東桜街区の取り組み─“成果の測定”が可能な街区運営

名古屋市の東桜街区におけるスマートシティISOの取得は、こうした原則を具現化した国内初の実例です。2022年、街区単位として日本で初めて認証を取得したのち、2023年にはISO37106における世界2例目、日本初のレベル4を達成しました。

ISO認証における“レベル4”とは、単に運営体制が整っているだけでなく、「運営により何が改善されたのか」という成果指標(アウトカム)の測定と評価が行われていることが求められます。東桜街区では、センサやアプリを用いた行動データの収集、滞在状況の可視化、建物・共用部の利用実態に関するフィードバック、さらには住民・就業者の満足度などを一元的に収集・活用する基盤が整備されていました。

この結果、建築や街区空間が「完成物」として価値を持つだけでなく、「どう使われているかが測定される構造」として存在していることが証明されました。

■ISOは“建築の運用要件”を定義するツールとなる

ISO導入の意義は、行政や開発者が持つ属人的な運用ノウハウを、「再現可能な仕組み(プロトコル)」として型化できる点にあります。

設計段階では、ISOの要求事項に沿って、以下のような観点で建築の運用前提を明文化していきます。

・利用者の動線、滞在時間、回遊状況などをどう測定するか

・共用スペースの“使われ方”をどう記録・改善するか

・イベント・安全・照明・警備などの運用シナリオをどう定義するか

・非常時対応やレジリエンス(災害対策)をどこまで想定するか

このように、ISO37106は空間の価値を「設計されたもの」だけでなく、「設計で企図した価値を評価していただいているか」を評価する枠組みを提供します。つまり、建築に“運営のOS”を埋め込む視点が必要になってくるのです。

「建築的である」とは何か?街区=小さな都市システムとしての再解釈

■空間設計と“体験の質”の接続

現代の建築設計では、構造や意匠だけでなく、「ユーザー体験(UX)」の質をいかに高めるかが問われるようになっています。これは街区スケールにおいても同様で、共用部、エントランス、広場、通路、テラス、屋上空間など、空間の“機能的つながり”が人々の過ごし方や回遊性*5を大きく左右します。

東桜街区では、1階や地下空間を「通り抜ける」ための動線としてだけでなく、「“とどまる”ことが自然に生まれる余白(スキマ)」として設計しています。通風、光、日射、緑、素材の選定までを含めた“居場所”設計が、心理的な快適性や滞在時間の向上に寄与しています。

こうした設計思想は、SUGATAMIなどで明らかになった「まちに対する理想と現実のギャップ」─例えば「もっと歩きたくなるまちにしたい」「夜でも安心して過ごせるまちにしたい」─といった市民の声と呼応する仕掛け作りといえるのではないでしょうか。

*5 回遊性:人が街区内外を歩き回りやすい状態を指します。視認性・動線・余白・案内情報等の設計と、イベント配置や混雑分散などの運営で高めます。

■空間×運営×データ─建築に埋め込まれる“OS”

東桜街区では、街区内の共用部やテナント施設の運営状況がセンサやスマートフォンアプリ「tocoto」を通じて利用者に共有されます(10)。混雑状況の見える化や利用時間の案内、環境モニタリングなどにより、空間そのものが“選べる”“避けられる”“予約できる”体験に変換されていきます。

例えば東桜では、ビジョンの1つとして「時間と空間からの解放」(ABW*6)を掲げ、建物に入居者専用ラウンジ・屋上テラスを設えていますが、それだけでは、多くのワーカーに利用されず、①活用することの価値を認知いただく、②フィードバックによりアルコールペーパーやクッション設置、BGM導入等きめ細かな改善、③実際にどれくらい利用されているか、満足いただいているか計測しながら改善し続ける、等の運営を通じて、より多くのワーカーの方にご満足いただけることをめざし運営をしています。

このように、街区全体を“人中心でどんな人にどんな価値を提供したいか”、“それが実際にどう受容されているかをリアルタイムで計測し改善するする場”ととらえることで、建築は単なるハードウェアではなく、ICTと同様に価値を実現するためのOSとしての側面を持つようになります。

運営KPIを導入することで、空間の「設計意図」と「実際の使われ方」「満足度等の価値受容」の乖離を可視化し、月次の会議体で調整・改善していくプロセスが定着しています。これが、ISO37106のレベル4が求める「成果の測定」と直結しています。

*6 ABW:Activity based Workingの略。仕事の内容、気分に応じて好きな場所で働けること、と定義しています。

■建築に求められる“関係性”のデザイン

近年、建築において「空間そのものの魅力」よりも「関係を育む構造」としての価値が重視されるようになっています。例えば、ベンチの向きが90度違うだけで会話が生まれるかどうかが変わる。あるいは、照明の色温度によって人の滞在時間が変化する。こうした繊細な設計の積み重ねが、人と人、人とまちのつながりをかたちづくります。

街区という単位では、これらが「都市運営のしやすさ」とも結びついてきます。可視性の高い通路、バリアフリー、地域の方が使える共用スペース、そして多用途な空間の確保など、建築は物理的制約の中で“人がかかわりやすくなる設計”を可能にします。

このように建築は、「場をつくる」だけでなく、「使い続けられる構造を編む」行為であると再認識する必要があります。

未来の建築家・まちづくりソーシャルデザイナーへ:実装を担う伴走者としての役割

SSPPの取り組みが示すように、まちづくりは計画で完結するものではありません。むしろ、竣工後こそがまちの価値を問われる始まりであり、そこにこそ“実装”の真価が求められます。

このとき、設計者や建築家が果たすべき役割もまた拡張されます。建築は図面や構造、意匠を超えて、「どのように運営とつながり続けるか」「誰が、どう使い続けるか」といった持続性の設計にまで踏み込む必要があるのです。

今後、建築において重要となるのは、以下のような視点なのではないでしょうか。

・設計初期段階から運営KPIを逆算し、必要な要素を仕込む

・建物が「情報の入口」として機能し、データの可視化と活用を可能にする

・空間が人と人をつなげる「関係性の装置」となるよう、微細なデザインを意識する

・建築そのものが「都市OS*7」の一部として、街区全体の運営ループに組み込まれる

そしてこれらを支えるのが、まちの“伴走者”としての建築家や都市デザイナー、ソーシャルデザイナーといった新たな職能のあり方です。構想と実装の双方を理解し、空間と制度、感性とルールの橋渡しができる存在が今、求められているのです。

*7 都市OS(Urban Operating System):都市の各機能(空間・設備・交通・エネルギー・情報など)を相互運用させる基盤の概念です。データとガバナンスを通じて、都市機能を継続的に最適化します。

まとめ─建築を“まちづくりの部品”ではなく、“運営を支える構造体”へ

本稿では、NTTが展開するSSPPの取り組みを通じて、「建築とは何か」「街区とはどうあるべきか」「まちづくりにおける実装とは何か」という問いに対して、以下のような視座を提示しました。

・建築は竣工で完結するものではなく、「運営される構造体」として継続的な意味付けを持つ

・SUGATAMIによって、地域の課題や幸福度を主観・客観の両面から見立てることができる

・ISO37106は、まちの運営を「測れる仕組み」として型化し、建築に運営プロセスの視点を埋め込む

・街区スケールでの取り組み(例:東桜)は、都市計画・建築・運営・データの結節点となり得る

・ソーシャルデザイナーのような実装を担う新たな職能の存在が、まちの継続性を支える

これからの建築において求められるのは、「美しさ」や「堅牢さ」だけではありません。それがどのように人々に使われ、どう運営され、どう変化していくかをも見通した、統合的な設計と運用の視点です。

SSPPが示した実装のフレームワークは、そうした未来の建築に向けた実験場であり、その成果はすでに具体的な街区でかたちになり始めています。今後の街づくりにおいて、建築が“まちの部品”ではなく“まちを支える基盤”として進化していくことを願っています。

■参考文献

(1) https://group.ntt/jp/newsrelease/2023/06/26/230626a.html

(2) https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/02/24/220224a.html

(3) https://www.nttdata.com/global/ja/news/release/2022/022500/

(4) https://digital-is-green.jp/branding/iso-certification/nagoya_higashisakura/

(5) https://digital-is-green.jp/branding/iso-certification/nagoya_higashisakura_02.html

(6) https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+37106%3A2018

(7) https://www.bsigroup.com/ja-JP/products-and-services/assessment-and-certification/product-testing-certification/bsi-kitemark-certification-for-smart-cities-and-communities/

(8) https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/03/22/220322a.html

(9) https://www.nttdata.com/global/ja/news/release/2022/032200

(10) https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n26355.html

(11) https://www.nttud.co.jp/nexta/

(左から)元木 健太/高田 照史/鹿嶋 智

建築は完成で終わりません。街区の運営とともに成熟します。設計と運用、データと対話を往復し、地域の幸せを共に測り、育てていきましょう。標準と可視化を味方に、実装で価値を更新し続ける都市をデザインしましょう。