2025年11月号

特集1

IOWN APN step3の具現化、普及に向けた取り組み

- APN step3

- 技術実証

- 標準化

NTTは2019年5月にIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想を提唱し、大容量・低遅延・低消費電力なインフラであるAPN(All-Photonics Network)の研究開発・実用化を進めています。2023年3月にはAPNサービスの提供を開始し、サービスメニュー等を拡充してきました。本稿では、次なるAPNの進化形として2028年ごろの提供をめざす「APN step3」の実現ならびに普及展開に向けた取り組みについて紹介します。

田村 藤嗣彦(たむら としひこ)†1/中川 雅弘(なかがわ まさひろ)†1

前里 健太郎(まえさと けんたろう)†1/金子 慎(かねこ しん)†2

武田 知典(たけだ とものり)†1/林 理恵(はやし りえ)†1

NTTネットワークサービスシステム研究所†1

NTTアクセスサービスシステム研究所†2

APNの進化に向けて

2023年のサービス提供開始を皮切りに、APN(All-Photonics Network)は継続的な進化を遂げています。昨今のAI(人工知能)やデータセンタの急速な発展や多様化するユーザニーズに対応するため、オンデマンドでエンド・エンド光接続を提供する「APN step3」を2028年ごろに実現し、APNを経済的に面的拡大することをめざしています。このようなAPNの進化に向けては、外部動向をとらまえた要素技術の確立・実証ならびに標準化活動を通じたエコシステム構築が重要となります。

APN step3がめざす姿

現在、商用化されているAPNサービスとしては、APN IOWN1.0(APN step1)やAll-Photonics Connect(APN step2)があり(1)(2)、IOWN APNの特長を先行的に社会実装しています。APN IOWN1.0では、マイクロ秒単位での遅延可視化・調整を可能とする端末装置「OTN Anywhere」を商品化し、超低遅延の価値を提供しています。一方、All-Photonics Connectは、最大800Gbit/sのユーザ拠点間帯域保証型通信サービスを実現し、大容量かつ安定した光パス接続を提供しています。これらはいずれも、大容量・低遅延・低消費電力なIOWN APNの可能性を具体化する取り組みであり、今後の発展に向けた基盤となっています。

この延長線上で、2028年ごろからの商用展開をめざす次期APN「APN step3」は、全国主要都市を結ぶところから地方拠点にまで展開し、データセンタインフラをAPNで接続することを構想しています。これにより、電力負担の分散や再生エネルギーのさらなる活用を促進するとともに、IOWN APNの特長を経済的に面的展開することをめざしています。具体的には、既存のAPNサービスの提供範囲を拡張し、ポイント・ツー・ポイントに限らず、全国規模で複数対地に柔軟に切替可能なエンド・エンド光パスオンデマンドサービスを提供できるようにします。

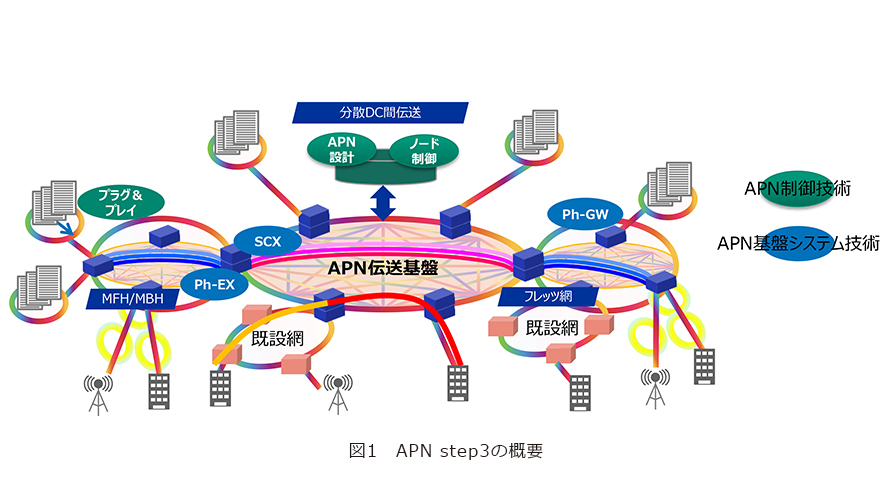

このようなAPN step3の実現には多くの要素技術の確立・開発が期待されますが、今回はネットワーク基盤システムとコントローラの発展に焦点を当て、APN基盤システム技術とAPN制御技術において早期に商用展開をめざす技術を中心に、また、これらの技術の実証や外部訴求の取り組みについて一連の記事で紹介します(図1)。

(1) APN基盤システム技術

APNでエンド・エンド光パスの提供範囲を経済的に面的展開すると同時に、省電力化するために必要な波長変換技術・波長帯変換技術を具備するPhotonic Exchange(Ph-EX) や、APNの入り口に配置して多様なAPN装置を収容するPhotonic Gateway(Ph-GW)、確定通信と柔軟性を両立する光回線交換技術Subchannel Circuit Exchange(SCX)について、本特集記事『APN step3を支える基盤システム主要要素技術』で紹介します。

(2) APN制御技術

上記のAPNノードシステムを含む多様な装置・システムとコントローラの接続を実現する制御・管理技術や、任意の場所・時間での光パス開通作業を簡素化するプラグ&プレイ技術、オンデマンドな光パスサービス提供において有限の波長を有効活用できるパスの経路と波長を瞬時に算出するために必要な光パス設計技術について、本特集記事『APN step3を支える制御技術』で紹介します。

(3) 上記技術一体での実証

上記APN step3を構成する要素ごとの技術は確立したことから、技術一体での実証や商用網でのユースケース実証を行い、エンド・エンドで光パスを設定できることを確認しました。さらに、このAPN step3の世界観やユースケース例、要素技術紹介を大阪・関西万博で展示することで、商用展開に向けた外部訴求を行っています。これらの詳細について本特集記事『APN step3で実現するタイムリーな光パス開通に関する実証の取り組みについて』で紹介します。

こうした要素技術のさらなる発展により、将来のAPNは、学術網の進化や広域分散データセンタを高速・大容量で結ぶネットワーク基盤として機能し、持続可能な社会と高度なデジタルサービスの実現に継続的に寄与していきます。APN step3を土台としてネットワークを将来的に発展させるうえで、どのような役割がネットワークに求められているのか、その役割を具体化するために抑えておくべき要件やユースケースについて、本記事の後半にて説明します。

また、APNを発展させるためには、市場を拡大して価格競争を促し装置などの低価格化により導入障壁を下げたり、規制を設けて、市場に粗悪サービスやプロダクトが出回るのを防いだりすることも重要で、そのためには標準化が欠かせません。NTTでは、オープン領域技術の国際的な普及展開に向け、標準化も含めたバリューチェーンを構築し、マーケットアウトをめざしています。IOWN構想を実現するための技術領域を中心に主にIOWN Global Forum(IOWN GF)(3)でのデファクト標準化を進め、デジュール標準への入力・制定をめざします。特にITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)と連携すべき活動領域を積極的に掘り起こし、成果の入力等を通じた連携の強化をめざします。本記事では、IOWN GFにおけるデファクト化と、ITU-Tにおけるデジュール化の標準化の取り組みについて説明します。

多様なユースケースにこたえるAPNの進化と将来像

ネットワークやITの世界は変化が速く、新しいサービスやアプリケーションが次々に登場しています。高度なデジタルサービスの実現にはネットワークの役割が非常に重要ですが、ネットワークの役割を明確にするには複数の視点が必要です。例えば「どの拠点を結ぶのか」「遅延や帯域、信頼性の要件は何か」といったことを、AI推論やIoT(Internet of Things)、ロボット活用、自動運転など多様なユースケースごとに検討する必要があります。その際、ネットワーク単体ではなく、そのうえでどのようなサービスが提供され、社会に貢献できるかまで考えることが重要です。したがって、ネットワーク技術だけでなく、ITやAI、クラウドやデータセンタの動向を踏まえ、連携可能なネットワークを開発していくことが求められます。

特にここ数年拡大が顕著なAIの分野に着目すると、生成AIを中心とした競争が進んでいます。これまでのインターネットやクラウド中心の時代は、首都圏や関西圏に集中するデータセンタやIX(Internet Exchange)にトラフィックが集まっていました。しかし、学習用データセンタはGPUや電力需要が膨大なため、再生可能エネルギーが豊富な地方に立地する動きが想定されます。さらにグローバルなお客さまの利便性の観点から、海外データセンタとの接続性も重視されます。この環境では、ネットワーク事業者をまたいで地方や国際間を効率良く結ぶ波長変換技術や、迅速な設計やサービス提供を可能にするAPN制御技術等が重要になります。一方で、AIの推論は学習以上に低遅延が求められます。推論向けデータセンタは利用者に近い主要都市に設置される可能性があり、短距離かつ少装置での接続が必要です。また、コンテナ型など小規模で機動的なデータセンタも増えており、規模や用途に応じた効率的で経済的なネットワークが不可欠です。さらに複数のAIを活用する企業も増えることから、異なる規模や場所のデータセンタを柔軟に切り替え、接続できる仕組みが求められます。

AI以外にも、IoTのさらなる高度化やロボット・自動運転など新たなサービスが広がっており、それらを支えるネットワークが必要です。APN step3を土台としてAPNを進化させつつ、スイッチングやルーチングとの連携を強化し、日本全体、さらにグローバルに最適なネットワーク基盤の実現をめざしていきます。

IOWN GFにおけるデファクト化の取り組み

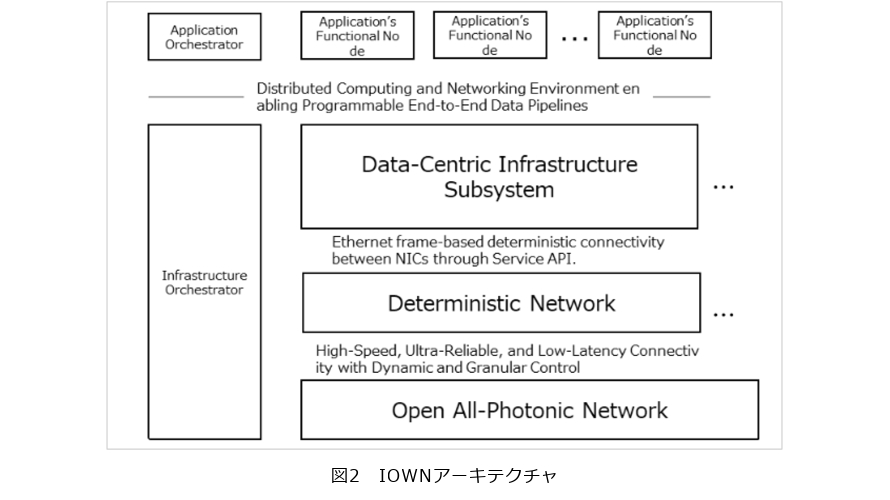

IOWN GFでは、IOWNの全体アーキテクチャの構成要素として、Open APNとDCI(Data-Centric Infrastructure)を規定し、それぞれの機能アーキテクチャについて検討を進めてきましたが、2025年6月のOpen APN機能アーキテクチャのVersion 3への改版に合わせて、Open APNとDCIをつなぐ新たな層として、DN(Deterministic Network)を規定しました(図2)。以降では、Open APNとDNに関する取り組みの概要を紹介します。

■Open APNに関する取り組み

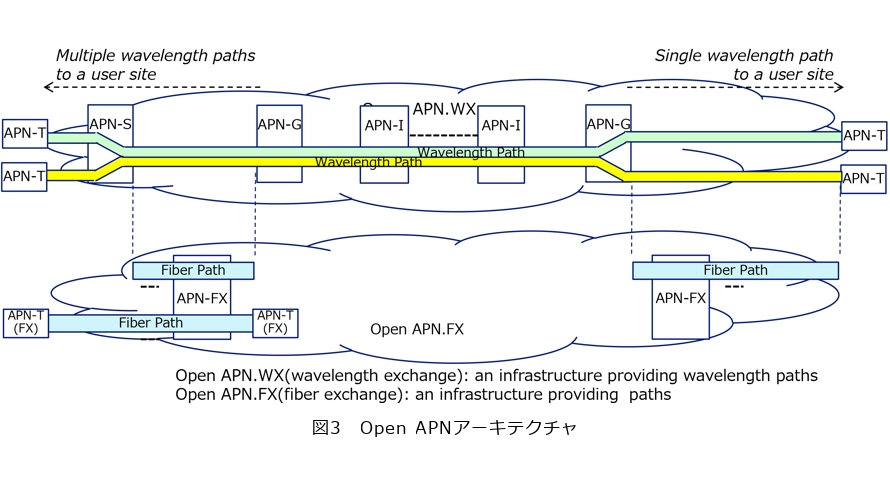

IOWN GFでは、エンド・エンドの光パスを動的に提供可能なネットワークを、より細かい粒度で機能を組み合わせ、構成できるオープンな機能アーキテクチャの規定を進めています。このOpen APN機能アーキテクチャでは、図3に示すとおり波長単位の接続を提供するOpen APN波長エクスチェンジ(Open APN.WX)層とともに、ファイバ接続を提供するOpen APNファイバエクスチェンジ(Open APN.FX)層を定義しています。Open APN.FX層が備えるファイバ単位のクロスコネクト機能は波長依存性が小さいため、Open APN.FX層によって短距離のユースケースで広く用いられ、非DWDM信号を含むさまざまなタイプの光信号を収容できるようになります。

2025年6月に公開された最新のOpen APN機能アーキテクチャ文書(4)では、APNの効率・運用性の向上等に向けて機能アーキテクチャを拡充しています。ユーザプレーンでは、光パスを終端するOpen APNトランシーバ(APN-T)とAPNの入り口のノード機能であるOpen APNゲートウェイ(APN-G)との間でのブランチング機能として、Open APNスプリッタ(APN-S)を新たに定義しています。APN-Sにより、データセンタ間接続やモバイルネットワークのように同一拠点に複数の波長を提供するユースケースにおいて、APN-GのAPN-T側のポートやAPN-G〜APN-T間の光ファイバを複数のAPN-Tで共用することが可能となります。さらに、ユーザプレーンにおける特徴的な機能として波長変換についての議論が進められています。従来の光ネットワークでは、光信号を一度電気信号に変換し再度別の波長で光信号に変換することで、光の波長を変更すること自体は可能ですが、一般にデジタル領域における種々の信号処理が必要となることから、消費電力や遅延が増加してしまう傾向にあります。そこで、省電力かつ低遅延に光波長を変更可能な波長変換機能が着目されており、Open APN機能アーキテクチャ文書では、必要に応じてOpen APNインターチェンジ(APN-I)に波長変換機能をアドオンできる規定となっています。これにより、波長資源を有効活用し、エンド・エンド光接続可能な範囲・条件を飛躍的に拡大することが可能となります。管理制御プレーンでは、APN step3がめざす光パス提供のオンデマンド性向上に関連して、プラグ&プレイのコンセプトを反映し、オーケストレータ・外部管理システムに代わって、ユーザ装置からOpen APNコントローラ(APN-C)への要求を契機とするユーザ装置初期接続、および光パス設定の動作シーケンス例が示されています。また、ネットワークのライフサイクルマネージメントをサポートするための機能要件をAPN-Cへ追加しています。

IOWN GFでは、機能アーキテクチャの規定や技術文書の公開にとどまらず、APNの特徴の有用性の実証・訴求、技術課題の深堀り等を目的としてPoC(Proof of Concept)活動を推進しています。PoCはOpen APN機能アーキテクチャ文書に準拠し、IOWN GF内で策定するガイドライン文書に沿って実施され、メンバ企業のアセットを活用したメンバ企業間のコラボレーションが拡大しています。

■Deterministic Networkに関する取り組み

IOWN GFでは、金融業界向けのインフラ、放送業界向けのリモートプロダクション、生成AI・LLM向けのリモートGPUを活用したグリーンコンピューティング等のユースケースを支えるネットワークとして、拠点間をOpen APNで接続し、コンピュータのNIC(Network Interface Card)間で確定通信(帯域、遅延保証)を実現するDNに新たに取り組んでいます。

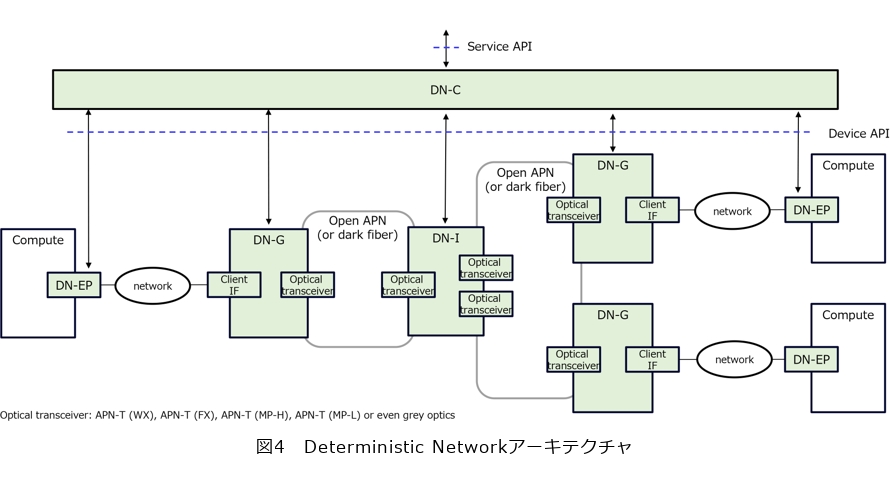

図4に、DNのアーキテクチャを示します。確定通信コネクションの端点となるDN-EP(DN Endpoint)、WANとデータセンタの境界機能を有するDN-G(DN Gateway)、光波長パスどうしを接続し確定通信コネクションの交換を行うDN-I(DN Interchange)、サービスAPIからの要求を受け付け、DN-EP間に確定通信コネクションを提供するDN-C(DN Controller)を定めています。

DNアーキテクチャにより、オンプレ拠点には1本の光波長パスを提供し、これを確定通信コネクションで論理多重することで、複数のクラウド拠点への同時接続や柔軟な接続先切替を可能とし、複数データセンタにまたがるさまざまなユースケースを効率的にサポートできるようになります。

ITU-Tにおけるデジュール標準化

前述のIOWN GFにおけるデファクト化の取り組みは、先進諸国を中心とした先進的な活動ですが、IOWNの全世界的な普及に向けては、デジュール標準化をミッションとして持つITU-Tとの連携が重要です。主に以下の目的で本取り組みを推進しています。

① 市場拡大:新興国を含めた地球規模の市場創造と拡大。市場拡大を通じた装置等のコスト低減効果

② 市場安定:標準準拠への反映を通じた粗悪模造サービス・プロダクトの排除

③ その他:WTO(世界貿易機関)やTBT協定(Agreement on Technical Barriers to Trade)違反となるリスクの低減

NTTを含むIOWN GF参画企業が提案し、2024年7月にITU-T SG(Study Group)13会合において、IOWNのハイレベルアーキテクチャとして「統合ネットワーキングにおける低遅延、高エネルギー効率通信のフレームワーク」に関する寄書提案を行い、該当の勧告草案を新ワークアイテムとして議論開始することが承認されました(5)。本勧告では、ユースケースやハイレベルアーキテクチャ、ハイレベル要求条件等の策定を行い、2026年度前半の完成をめざしています。

今後の展望

本稿では、2028年度以降のサービス提供をめざすAPN step3の具現化ならびに普及展開に向けた取り組みについて紹介しました。APNのさらなる進化に向け、将来を見据えたグランドデザイン・革新的な要素技術の確立と実証・標準化活動を通じたエコシステム構築、それぞれの活動を世界に先駆けて推し進めていきます。

■参考文献

(1) 齊藤・茶木:“APNサービス提供に向けた取り組み,” NTT技術ジャーナル,Vol.35,No.7,pp.18-30,2023.

(2) https://business.ntt-east.co.jp/service/koutaiikiaccess/

(3) 田島・荒金:“IOWN Global Forumの最新動向,” NTT技術ジャーナル,Vol.35,No.12,pp.10-14,2023.

(4) https://iowngf.org/wp-content/uploads/2025/07/IOWN-GF-RD-Open-APN-Functional-Architecture-3.2.pdf

(5) https://journal.ntt.co.jp/article/30722

(上段左から)田村 藤嗣彦/中川 雅弘/前里 健太郎

(下段左から)金子 慎/武田 知典/林 理恵

APN step3の社会実装を通じてサステナブルで豊かなスマートワールドの具現化に貢献していきます。今後もAPNの進化ならびにAPNの特長を活かしたさまざまなユースケースの実現にご期待ください。