2025年7月号

特集1

感覚依存性に基づく姿勢バランストレーニング実現に向けた感覚依存性誘導技術

- 姿勢

- 感覚依存性

- 感覚依存性誘導技術

普段使い慣れていない感覚を用いた姿勢バランスをとるように指示をしたとしても、その感覚を利用しているかどうか気付くことが困難です。そこで感覚依存性誘導技術を用いて、その感覚を用いた姿勢バランスに誘導することで、ねらった感覚を使った姿勢バランスのトレーニングにつながります。本稿では、NTT人間情報研究所が推進している感覚フィードバックを用いた感覚依存性誘導技術について紹介します。

進藤 真人(しんどう まさと)/新島 有信(にいじま ありのぶ)

青木 良輔(あおき りょうすけ)

NTT人間情報研究所

ヒト姿勢バランスにおける感覚依存性と感覚依存性誘導技術

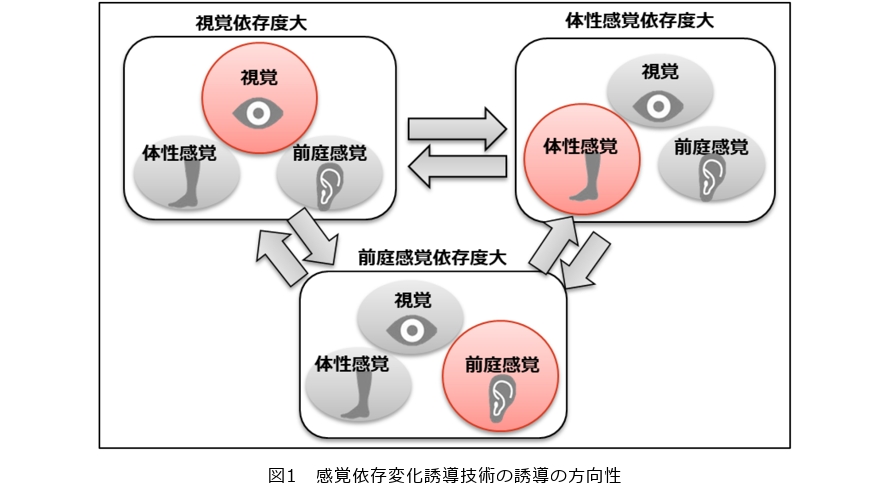

ヒトが姿勢バランスを制御するとき、主に視覚(身体と周囲との位置関係を把握)・体性感覚(足と地面との接触状態を把握)・前庭感覚(垂直基準や加速度を感知)の3つの感覚入力を脳の中枢神経系で統合し、加齢や障がいなどの身体変化や、足元の不安定さや視界の変化といった周辺の環境変化に対し、3感覚の相対的な利用率(感覚依存性)を適切に変化させることで姿勢バランスをとっています。感覚依存性は個々に偏りがあるといわれており、特定の感覚に偏って依存してしまうと、変化に対応できず、転倒などの大きな怪我につながるリスクがあります。したがって、個々の感覚依存性に応じた姿勢バランストレーニング方法に関する技術検討が必要と考えています。

身体変化や周辺の環境変化に応じて感覚依存性を適切に変化できる身体の使い方を身につけるために、普段使い慣れていない感覚を用いた姿勢バランスを体験させることが効果的であると考えました。なぜならば、普段使い慣れていない感覚が知覚しづらいために、どのように姿勢バランスを体現してよいか分からないためです。そこで、姿勢バランスをとっているときの個々の感覚依存性を解析し、解析結果に基づいて、異なるパターンの感覚依存性に誘導する技術を「感覚依存性誘導技術」と定義し、個々の感覚特性に基づく姿勢バランストレーニング確立に向けた技術構築に取り組みました。

感覚依存性誘導技術の構築に向けたアプローチとして、身体の揺れに関する情報を外部から何らかの刺激(視覚・聴覚・触覚等)としてユーザに提示する、感覚フィードバックに着目しました。感覚フィードバックは、姿勢バランスをとっているときにユーザがどの程度揺れているのかを補助的に伝えることによって、正確かつ即時に身体の状態を把握しやすくなり、適切な姿勢調整を素早く行えるようになるといわれており、姿勢安定性の向上に貢献します。しかしながら、感覚フィードバックが感覚依存性に与える影響に関する定量的な報告は少なく、どのようなフィードバック方法が感覚依存性誘導技術として有効であるか検証していく価値があると考えます。感覚依存性誘導技術で誘導するパターンには、図1のような6種類の方向性を考えており、1種類の誘導の方向においても複数選択肢が存在することが理想と考えます。

電気刺激、視覚提示を活用した感覚依存性誘導技術

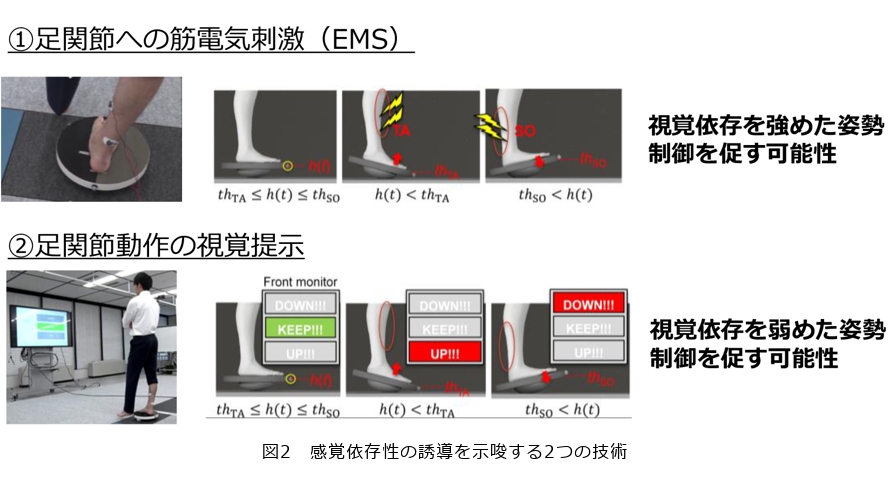

不安定面(バランスボード)上の立位バランス練習において、感覚依存変化の誘導を示唆する2つの感覚フィードバック技術について紹介します(1)。

1番目は、バランス練習中に電気刺激を足首の筋肉に提示することで、姿勢を安定させるためにより視覚情報に頼るように誘導する技術です。具体的には、図2①のように、バランスボードの傾きをリアルタイムに取得し、ボードが一定以上前方に傾くとすねの周りの筋肉に電気刺激を提示し、後方に一定以上傾くとふくらはぎの筋肉に電気刺激を提示します。電気刺激を提示した筋肉は不随意的に収縮するため、すねの筋肉に提示した場合足首の背屈(つま先を持ち上げる動き)が生じ、ふくらはぎの筋肉に提示した場合足首の底屈(つま先を下げる動き)が生じます。つまり、電気刺激提示による足首動作は、前方・後方どちらかに傾いたボードを水平に戻すようにアシストする役割を果たします。練習者は、電気刺激による足首のアシストに合わせて姿勢バランスをとることが必要となります。その結果、足元の感覚以外のほかの感覚に頼って姿勢バランスをとることに注意が向けられ、視覚情報に頼るように誘導すると考えられます。従来研究では視覚や聴覚への感覚フィードバックによる検証報告が多くある中で、電気刺激を用いた稀有な事例になります。

2番目は、バランス練習中に足首の動きの状態を前方のモニタから視覚的に提示することで、姿勢を安定させるためにより足の体性感覚に頼るように誘導する技術です。具体的には、図2②のように、バランスボードの傾きをリアルタイムに取得し、ボードが一定以上前方に傾くと足首の背屈(つま先を持ち上げる動き)を行うように教示し、後方に一定以上傾くと足首の底屈(つま先を下げる動き)を行うように教示します。また、ボードが水平に維持されているときはそれを継続するように教示します。つまり、足首の動作の教示は、ボードを水平に戻すためにユーザ自身が随意的に足首を動かすことを促します。その結果、足元の感覚情報に頼って姿勢バランスをとることに注意が向けられ(視覚などの感覚情報への注意を減らし)、足の体性感覚情報に頼るように誘導すると考えられます。

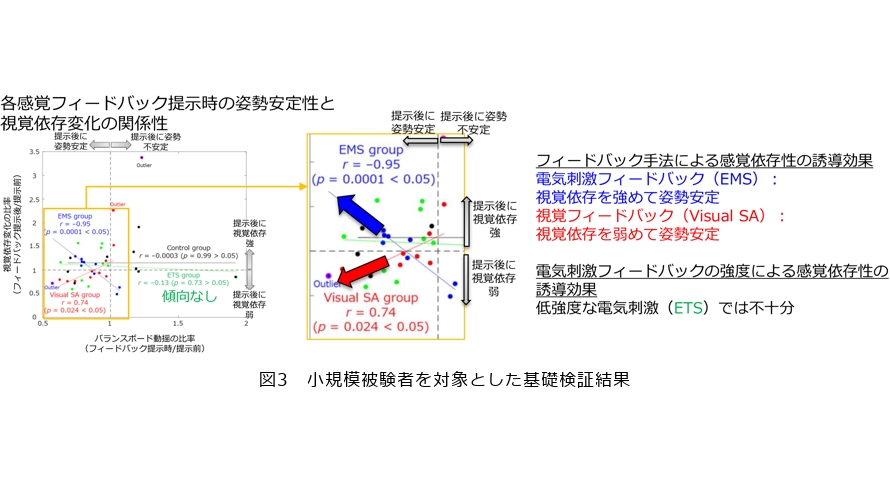

上述した電気刺激、視覚提示を活用した感覚依存性誘導技術の効果は、小規模な被験者集団を対象とした基礎検証によって定量的に示されました。実験では、被験者40名が10名ずつ4つのグループに分かれ、足首へ筋収縮を伴う電気刺激フィードバック、筋収縮を伴わない低強度の電気刺激フィードバック、足首の動きを視覚的に提示する視覚フィードバック、何も提示しない条件で、バランスボード上での立位バランス練習を行いました。練習前後で、開眼と閉眼した条件での立位を一定時間計測し、姿勢の揺れの比率を取ることで視覚依存度を計算しました。評価は、練習前と比べてどれだけバランスが良くなったかを示す指標(練習前に何も提示しない条件で立ったときのボードの揺れの大きさと、練習中のボードの揺れの大きさの比率)と、練習前後での視覚依存度の変化を示す指標(練習前後の視覚依存度の比率)との関係性を被験者ごとに可視化することで、各グループの傾向を調べました。図3にその結果を示します。

横軸がフィードバック提示によるボードの揺れの変化(1より小さい値はフィードバックによってボードの揺れが低減、つまりバランスが安定している)、縦軸が視覚依存度の変化を表します。同図より、筋収縮を伴う電気刺激フィードバックにおいて、ボードの揺れの低減に伴い視覚依存度が高まる傾向を示す一方、視覚フィードバックにおいては、ボードの揺れの低減に伴い視覚依存度が低くなる傾向を示しました。加えて、筋収縮を伴わない電気刺激フィードバックと何も提示しないグループにおいて相関関係はみられませんでした(2)。この結果から、筋収縮を伴う強度の電気刺激提示は視覚依存度を高める誘導効果を示した一方で、視覚提示はその逆の誘導効果を示したこと、視覚依存度変化を促すためには筋収縮を伴う強度の電気刺激が必要であることが示唆されました。これは、それぞれのフィードバック方法によって誘導される感覚依存変化の違いを示した初めての知見となります。さらには、個人が元々使えていない感覚の依存性を高めることに有効であることも分かっています。したがって、個人の感覚依存性の特性に応じたフィードバック方法の選定によって、普段使用していない感覚特性に誘導する姿勢バランス練習が実現できると考えています。例えば、普段視覚に頼らない人には電気刺激フィードバック、足の体性感覚に頼っていない人には視覚フィードバックが効果的であると考えられます。

ほかの感覚フィードバックを用いた姿勢安定化技術からの拡張

ほかの感覚フィードバックを用いた姿勢バランスの安定性向上に関する検証を通じて、感覚依存性誘導技術の種類を広げる試みをしています。

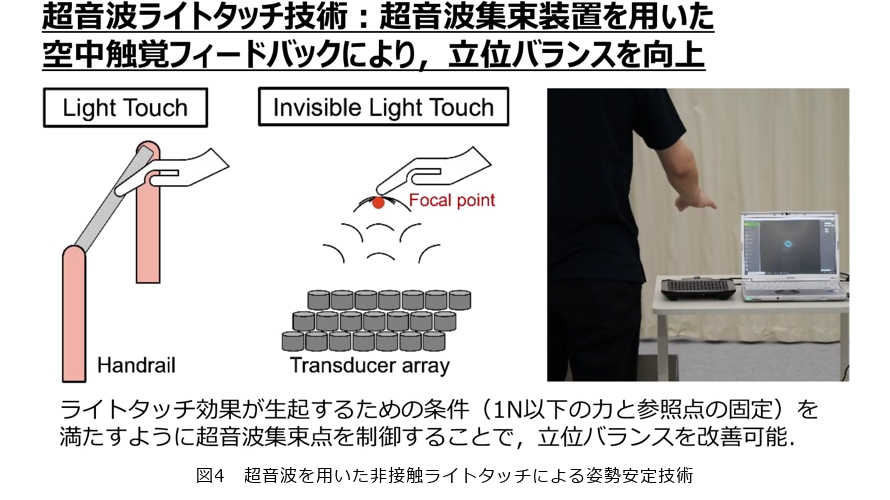

触覚フィードバックの事例において、リハビリテーションで活用されているライトタッチ効果(1N以下の力で手すりなどの固定物に軽く触れた状態が維持されると姿勢が安定する効果)に着目し、超音波を用いることで、非接触でライトタッチが維持される環境を構築し、姿勢を安定させる技術を実現しました(3)(図4)。さらには、指先を手すりに軽く触れてバランスをとるとき、指を伸ばす筋肉へ電気刺激を提示して接触力とは逆向きの力を引き起こすことでライトタッチを維持し、姿勢を安定させる技術も提案しています(4)。

視覚・聴覚フィードバックに関しては、理学療法分野の専門家と連携し検討を進めています。姿勢バランス練習において、それぞれのフィードバックが感覚依存性に与える影響や、練習後の学習効果について検証を進め、電気刺激フィードバックの知見と合わせた感覚依存性誘導技術の拡張をめざします。

今後の展望

本稿では、普段使い慣れていない感覚による姿勢バランストレーニングを実現するための感覚依存性誘導技術について紹介しました。触覚を通じた感覚フィードバックによる姿勢バランストレーニングは、研究所が注力している技術として今後も増やしていく予定です。加えて、視覚・聴覚フィードバックを用いた姿勢バランストレーニングは、姿勢安定化技術としてはいくつか存在しているものの、感覚依存性誘導に関する検証としては不足しています。技術を所有する大学との共同研究を視野に入れ、選択可能な感覚依存性誘導技術の種類を加速的に増やしていきます。ラボ実験で検証した技術については、適宜NTT東日本伊豆病院の感覚特性検査と紐付けて体験できるような体制を整えて実践検証できるように進めていく予定です。

■参考文献

(1) M. Shindo, T. Isezaki, Y. Koike, and R. Aoki: “Induced Effects of Electrical Muscle Stimulation and Visual Stimulation on Visual Sensory Reweighting Dynamics during Standing on a Balance Board,” PLOS ONE, Vol.18, No.5, e0285831, 2023.

DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285831

(2) M. Shindo, T. Isezaki, and R. Aoki: “Electrical Stimulation Intensity to Induce Sensory Reweighting Dynamics While Standing on Balance Board,” EMBC 2023, pp. 1-4, Sydney, Australia, July 2023.

DOI: 10.1109/EMBC40787.2023.10340950

(3) A. Niijima, M. Shindo, and R. Aoki: “Invisible Light Touch: Standing Balance Improvement by Mid-Air Haptic Feedback,” Proc. of CHI 2025, Association for Computing Machinery, Article No.502, pp. 1-11, 2025.

DOI:https://doi.org/10.1145/3706598.3713396

(4) M. Shindo and R. Aoki: “Immediate After-Effects of Maintaining Light Touch using Electrical Muscle Stimulation to Index Finger Extensor Muscles on Postural Control *,” SMC 2024, pp. 3467-3472, Kuching, Malaysia, Oct. 2024.

DOI: 10.1109/SMC54092.2024.10831074

(5) M. Shindo, T. Isezaki, R. Aoki, and Y. Koike: “Force Control on Fingertip Using EMS to Maintain Light Touch,” EMBC 2021, pp. 4641-4644, Mexico, Nov. 2021.

DOI:10.1109/EMBC46164.2021.9630237

(左から)進藤 真人/新島 有信/青木 良輔

普段立っているときの感覚という自身で意識的にとらえることが困難なものを、人機一体となることでその感覚を使用した立位の状況に誘導し、練習後もその効果が継続されていくような技術の研究開発を進めていきます。技術検証に加え、人の感覚の使い方に関するトレーニングの新たな仕組み構築につなげられたらと考えています。そして、加齢によって身体機能が低下しても昔と変わらずに立位や歩行を自立できる世界をめざしたいと考えています。