2025年7月号

特集1

環境変化・身体変化に伴う転倒防止に向けた姿勢バランストレーニングの研究の概要と将来像

- 姿勢

- 感覚依存性

- 転倒防止

健康寿命の延伸のための取り組みとして、フレイルやロコモティブシンドロームの予防・改善の必要性が日々高まり続けています。立位・歩行の維持には、転倒などの事故を抑制することが重要とされており、運動・感覚機能の予防・改善だけでなく環境変化・身体変化にロバストに対処できる身体の使い方を増やしていかなければなりません。本稿では、姿勢バランス時の感覚依存性に着眼した、姿勢バランストレーニングに関する研究の概要と将来像を紹介します。加えて、この研究には、NTT東日本伊豆病院との間で実施中の共同実験が含まれています。

進藤 真人(しんどう まさと)/青木 良輔(あおき りょうすけ)

NTT人間情報研究所

はじめに

健康寿命の延伸に向けて、生涯自立して立位・歩行ができる世界の実現を目標としています。骨や関節、筋肉などの衰えが原因で歩行や立ち座りなどの日常生活に支障をきたす状態を示すフレイル*1・ロコモ(フィジカル・フレイル)に対する予防・改善の必要性を一般社団法人 日本医学連合が継続して発信しています(1)。この予防・改善は、要介護状態に遷移する原因になり得る転倒などの事故の抑制につながります。近年では、フィジカル・フレイルの初期段階であるプレフレイルに陥る要因の検討も進んでおり、健常な状態のうちに対策していくことが重要と考えられます。

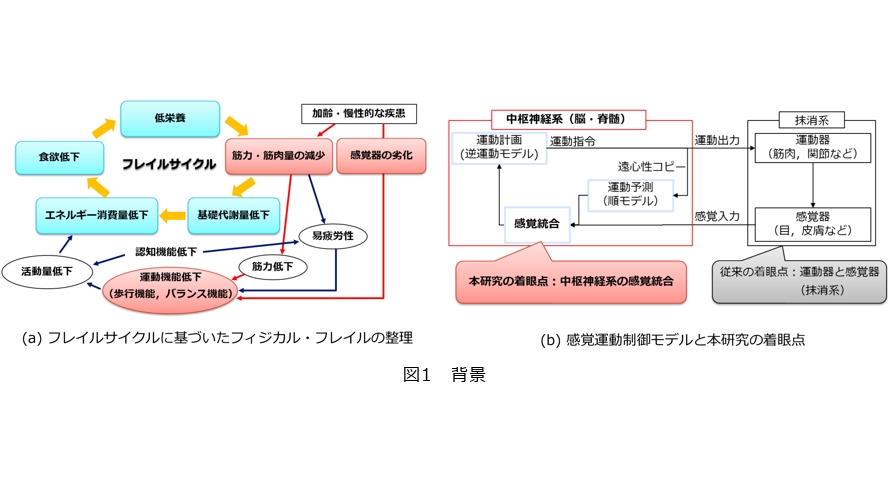

フィジカル・フレイルへの対処はフレイルサイクルに基づいて整理することができます(図1(a))。特に筋肉量や筋力のような運動器の劣化の観点からの対策(食事改善や運動習慣改善)、目や皮膚などの感覚器の劣化の観点からの対策があげられます。これらの対策は重要でありますが、立位・歩行時は感覚運動制御モデル(2)のような運動をすることを考えると別の視点が存在すると考えられます(図1(b))。つまり、感覚器(視覚・体性感覚・前庭感覚など)を通じて外界から感覚入力を中枢神経系で統合して最適な筋出力を導出し、運動器で動作遂行することから、中枢神経系の感覚統合にも目を向けるべきと考えます。特に、感覚統合の多様さが感覚器や運動器の劣化に伴う身体変化に対処する1つの手段ととらえています。そこで着目したのが姿勢バランスを制御するときの感覚統合における感覚依存性です。

*1 フレイル:高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態で、筋力の低下により動作の俊敏性が失われて転倒しやすくなるような身体的問題だけでなく、認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題、独居や経済的困窮などの社会的問題を含む概念で、フレイルの早期発見・適切な介入により、生活機能の維持・向上を図れると考えられています。

感覚依存性と感覚依存性誘導

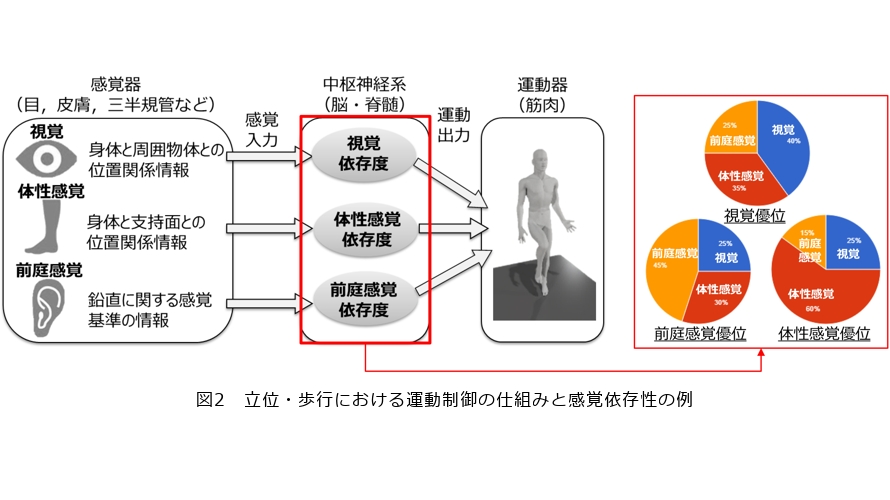

姿勢バランスを制御するときには、主に視覚・体性感覚・前庭感覚の3つの感覚入力を中枢神経系で統合して利用します。視覚は身体と周囲にある物体との相対的な位置関係の情報を提供し、体性感覚は身体と支持面の相対的な空間的位置関係に関する情報を提供し、前庭感覚は重力加速度の情報から鉛直に関する感覚基準に関する情報を提供します。つまり、各感覚入力に姿勢の位置とその変化を検出するという共通の働きがある一方で、各感覚入力が検出する情報源が異なり、環境変化や身体変化に応じて互いに情報を補うことで姿勢を保ち続けています。しかし、普段の立位・歩行時にバランスをとっているときの3つの感覚入力の相対的な利用率が個々に偏るという報告があり、それが感覚依存性といわれています(図2)。

姿勢バランス時に特定の感覚に偏って依存してしまうと、変化に対応できず、転倒などの大きな怪我につながるリスクがあります。例えば、視覚に偏って依存してしまうと、暗い場所などの視覚情報が少ない環境での転倒リスクが高まります。また、足の体性感覚に偏って依存してしまうと、軟らかい床面や雪面などの足元が不安定な環境での転倒リスクが高まります。本研究では、2024年度からNTT東日本伊豆病院との共同実験を開始し、当病院が実施している人間ドックのオプション検査(オプション名:感覚特性検査)と位置付けて、人間ドック受診者を対象に、感覚依存性の検査を実施しています(3)。2024年8月から開始し、2024年度末で200名の検査を達成しました。この取り組みを通じて、感覚依存性パターンの抽出および各パターンの特徴をとらえる研究を進めています。詳細は後述します。

次に、感覚依存性を変化させる事例も存在します。例えば、感覚に障がいを持つ患者が姿勢バランスのリハビリテーションの過程で、障がいの影響を受けていない他の感覚への依存度が高くなるという報告があります。また、ある特定の感覚入力を用いないと姿勢が安定できない環境を構築し、その環境で姿勢バランストレーニングをすると、その感覚入力への感覚依存度を高めた状態での姿勢バランスの制御に遷移する方々がいるという報告があります。このような姿勢バランストレーニングに関しては理学療法学分野での臨床研究が盛んである一方で、医工学的な研究観点で視覚・聴覚などへの感覚フィードバックを利用した学習支援は発展途上であり、技術開発も科学的な検証も加速させていく価値があります。本研究では、触覚への感覚フィードバックに注力しており、電気刺激提示を用いた姿勢バランストレーニングにより視覚の依存度を強める感覚依存性誘導技術を提案しています(4)。加えて、この感覚依存性誘導技術は、誘導する感覚を普段利用していない対象者に効果的であることも示唆されています。この技術を含め、感覚依存性誘導技術の取り組みを本特集記事『感覚依存特性に基づく姿勢バランストレーニング実現に向けた感覚依存性誘導技術』で紹介します。

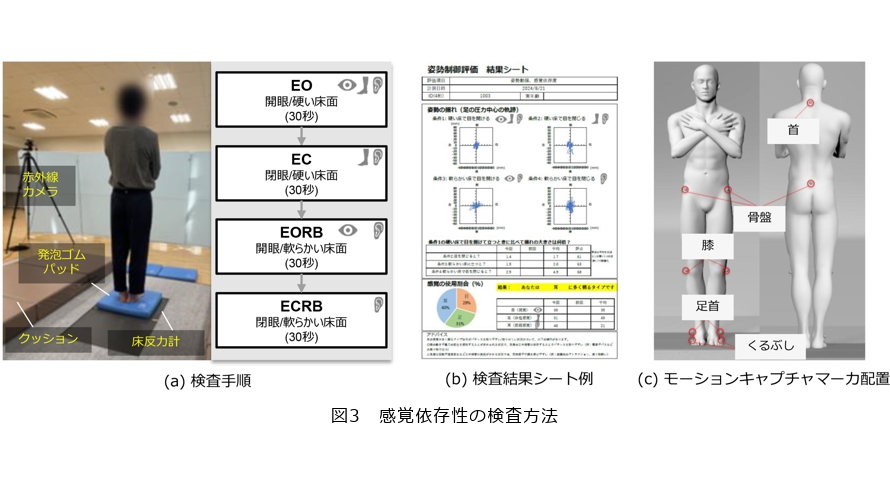

感覚依存性の検査方法とNTT東日本伊豆病院との共同実験での運用

感覚依存性の代表的な検査として、Modified Sensory Organization Test(mSOT)(5)があります。この検査では、4つの異なる姿勢条件下で立位したときの姿勢動揺の指標である、床に対する圧力中心(COP: Center Of the Pressure)を床反力計*2を用いて計測します(図3(a))。各条件は、3つの感覚入力が姿勢バランスに寄与する、固い床で目を開けたままの立位(条件EO:Eyes Open)、視覚入力が排除され、ほかの感覚入力が姿勢バランスに寄与する、固い床で目を閉じたままの立位(条件EC: Eyes Closed)、体性感覚の感覚入力が不安定になることで視覚・前庭感覚の感覚入力が姿勢バランスに寄与する、発泡ゴムパッド(柔らかい床面)上で目を開けたままの立位(条件EORB: Eyes Open/Rubber foam pad)、最後に体性感覚と視覚の感覚入力の両方が不安定になることで前庭感覚の感覚入力が姿勢バランスに寄与する、発泡ゴムパッド上で目を閉じたままの立位(条件ECRB: Eyes Closed/Rubber foam pad)となります。各条件で計測されたCOPに基づいた姿勢動揺の比率を各感覚の重みとして定量化することで推定されます。この結果により各感覚の相対的な利用率が算出され、例えば図3(b)のような結果をフィードバックすることができます。

2024年度からNTT東日本伊豆病院との共同実験を開始し、当病院が実施している人間ドックのオプション検査(オプション名:感覚特性検査)と位置付けて、人間ドック受診者を対象とした感覚依存性の検査を実施しています(2)。一般のmSOT検査では床反力計だけを使用しますが、感覚特性検査では、モーションキャプチャシステム*3を用いて図3(c)に示すような10カ所の身体位置の計測もしており、COPの評価だけでは見えない身体動揺の特徴をとらえる取り組みとなっています。一時的に人を集めて実施する検査とは異なり、日々運用されている人間ドックに組み込まれたため、検査の周知・場所誘導・安全対策・説明動画などの点を病院側と密に議論を重ね、検査の運用負担の軽減、かつ受診者の方々への理解促進となる環境を整えました。環境を整えるのにあたり、院内の各関係者からのフィードバックは、既存の人間ドックの一部として運用していくうえで大変貴重なものであり、検査時間や検査タイミング、安全性等の検討に役立てられました。実際の検査では、説明から検査終了まで1人当りの検査時間は長くても15分程度となりました。2024年8月21日から基本週4日で受け入れる体制を構築し、2025年3月31日までに200名の検査を実施することができました。

*2 床反力計:人が動作したときに地面から受ける反力を測定する機器のこと。

*3 モーションキャプチャシステム:身体に取り付けられたマーカの位置を3次元計測し、人やモノの動作を3次元データとして計測する機器のこと。

感覚特性検査の2024年度成果と今後の展開

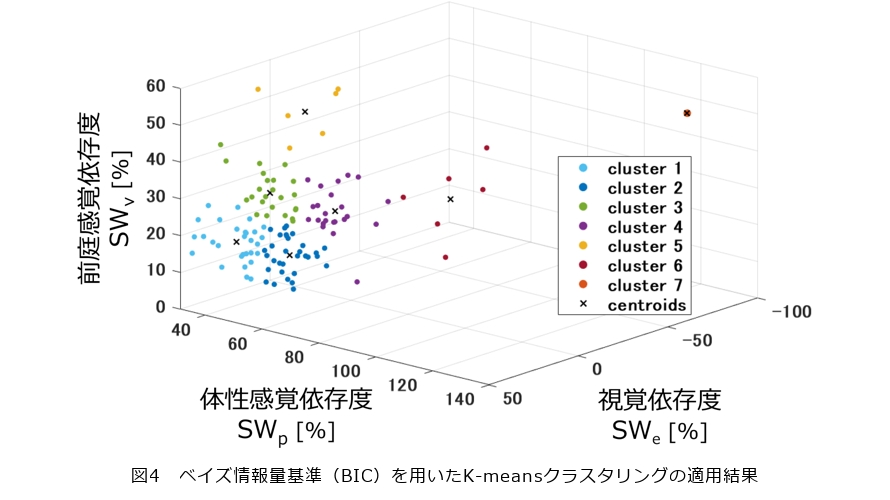

2024年8月21日〜12月27日までの120名程度の検査結果を基に2つの観点で解析をした結果が生体医工学分野の世界最大規模の国際会議Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society(EMBC*4)にフルペーパーが2本採録(6)(7)となりました。

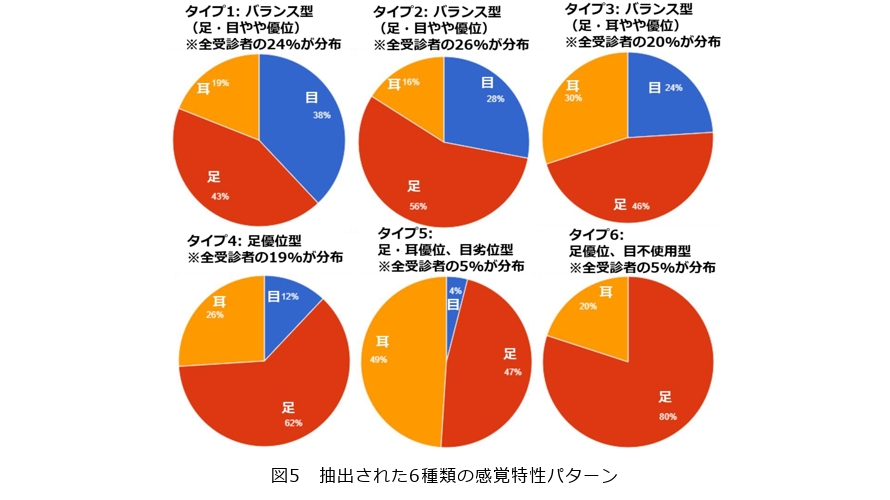

まず、新たな感覚特性パターンの抽出に関してです。検査で計測された3感覚の利用率を示す感覚依存度(視覚:SWe、体性感覚:SWp、前庭感覚:SWv)データに対して、X-meansクラスタリング手法を用いて分類をしました(図4)。その結果、6種類の感覚特性パターンが抽出されました(図5)。全体的に3感覚の中で体性感覚の利用率がほかの感覚の利用率より高い傾向であるものの、感覚間の利用率の差はクラスタ間で異なっていました。例えば、クラスタ4〜クラスタ6は、ある感覚入力が顕著に低く、他の感覚入力がそれに対して高いという感覚特性パターンが確認されました。クラスタ4と6は体性感覚と視覚の利用率が離れており、特にクラスタ6は視覚に頼っていない可能性があります。クラスタ5は視覚よりも体性感覚と前庭感覚を重視している傾向がみられました。次にクラスタ1〜3は感覚入力の利用率の差は小さいものの、相対的な大小の違いが生じたクラスタになります。クラスタ1と2は視覚が2番目に高く、クラスタ3では前庭感覚が2番目に高いという特徴がありました。そして、各クラスタに世代がばらついたことを考慮すると、世代間の比較は効果的ではない可能性があります。現段階では、まだ予備的な報告であり、サンプル数が増加することで、クラスタが増えていく可能性があり、加えて各クラスタの特徴については詳細な深掘が必要となってくると考えています。

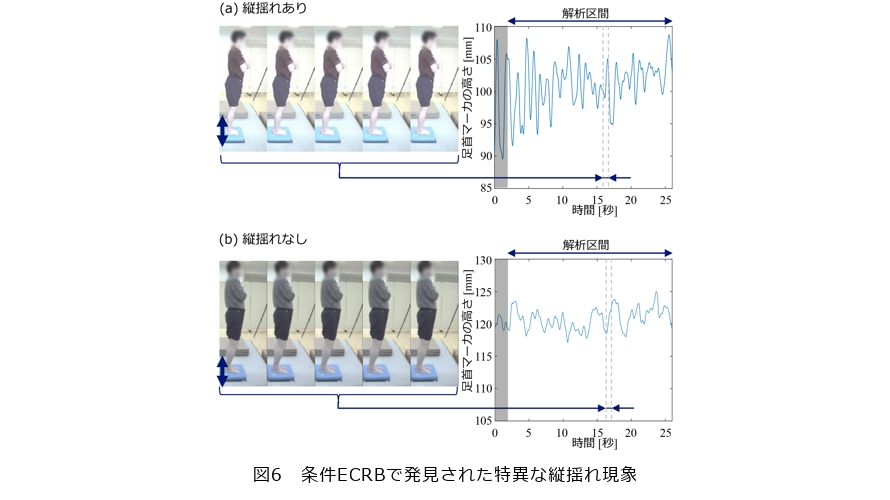

次に、感覚特性検査の条件ECRBにおいて特異な縦揺れ現象の発見についてです。この条件は、ほかの条件と比較し、姿勢を保ちづらい条件ではあるものの、足首の弾むような縦揺れが確認されました(図6)。この縦揺れは、姿勢の前後方向・左右方向の両方向の姿勢動揺COPに関連していることも確認されています。この縦揺れの対象者はおおむね今回のサンプル数の3割弱を占めると考えており、検査数が多く、かつモーションキャプチャシステム導入のおかげで、定量的に把握できたものになります。この縦揺れがなぜ起こるのかについては、前庭感覚の依存度との弱い相関はみられたものの、それだけではないことも確認されており、要因の発見に向けてより詳細な検証を進めているところです。

NTT東日本伊豆病院との共同実験は2025年度も継続しており、より多くの方に検査にかかわっていただけるように運用改善を進めています。そして、感覚特性検査は2024年度で実施した内容を継続するだけでなく、床反力計、モーションキャプチャシステムに加え新たに筋電センサの追加を検討しています。これにより、立位時の筋緊張の個所が分かるため、感覚依存性だけでなく、運動戦略との関係性も深く検証していければと考えています。加えて、人間ドックの受診者は20代後半〜50代後半と絞られるため、高齢者向けの感覚特性検査にも拡張できないか模索していきます。今回の受診者の範囲においては、世代の影響がほとんどありませんでしたが、高齢者を対象とするとまた異なる傾向が確認されるかもしれませんし、高齢者も同様に年齢よりも感覚依存性や運動戦略の影響で立位が安定する人とそうでない人で分類されるかもしれません。また、定期的にかつ持続的にこれらの検査を行った対象者がどのような傾向になるのかは知られていません。今後も信頼性の高いデータを大規模に収集し、前述したさまざまな観点での知見を深め、将来の転倒リスクに向けた具体的な対策につなげていくことをめざしています。

*4 EMBC:IEEE(米国電気電子学会)の中で生体医工学を専門とする技術ソサエティが毎年開催している生体医工学分野における世界最大級の国際会議。

感覚依存性誘導技術を活用した姿勢バランストレーニングの将来像

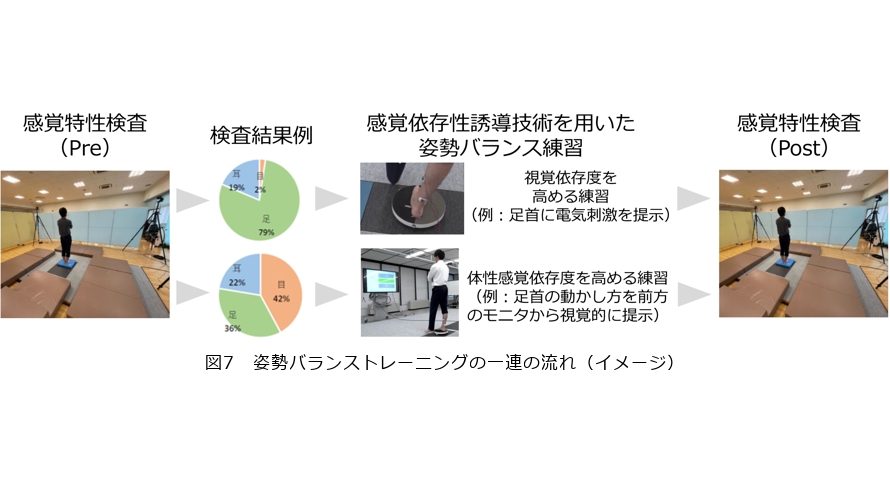

前述のように、NTT人間情報研究所では、「感覚依存性の大規模データ構築を通じた個々の依存パターンの抽出および各パターンの特徴把握」「感覚フィードバックを用いた感覚依存性誘導技術構築」の研究を進めています。私たちは、これらの研究で得られた要素技術を組み合わせた新たな姿勢バランストレーニングの実現をめざしています。図7は、想定する姿勢バランストレーニングの流れのイメージを表したものです。感覚特性検査による個々の感覚依存性の評価、評価結果に応じた感覚依存性誘導技術によるトレーニング方法の選定とそれを用いた姿勢バランストレーニングの実践、トレーニング前後の感覚特性検査結果の比較による効果の確認といった、評価からトレーニングまでを個人最適化した一連のプログラムとして設計できると考えています。

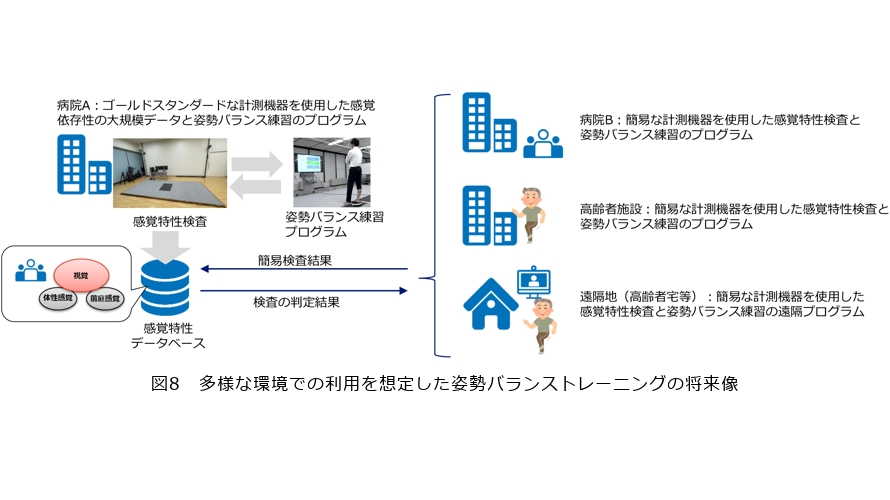

将来的には、この姿勢バランストレーニングを病院や高齢者リハビリ施設、スポーツジム等の多様な環境に適用することをめざしています。現在実施している感覚特性検査は、床反力計とモーションキャプチャシステムといったゴールドスタンダードといわれる頑健な計測手法を使用することでデータの信頼性を担保している一方、高価で大掛かりな設備を要するためにほかの施設で同様の計測を実施することが困難です。多様な環境へ普及させていくためには、より簡易な評価手法を用いることが必要と考えられます。例えば、加速度計やインソールに圧力センサを配置したスマートインソールといった、身に着けるだけで身体の揺れを計測可能な方法が挙げられます。しかしながら、これらの簡易手法で得られた感覚特性検査結果は、ゴールドスタンダードな手法による結果と異なる可能性があります。そこで、頑健な計測データを大規模化し、簡易評価手法を用いた検査結果との関係性を推定するモデルの検討を考えています。

多様な環境での利用を想定した姿勢バランストレーニングの将来像として、図8のような構想を考えます。基盤となるのは、ゴールドスタンダードな計測機器を備えた拠点施設(一例として図中の病院A)です。ここでは、感覚特性検査の実施を通じて質の高いデータを多数収集することで、大規模な感覚特性データベースの構築が行われます。また、感覚依存性誘導技術を用いた姿勢バランストレーニングの実践フィールドとしても機能し、検査とトレーニングが一貫して行える拠点となっています。構築された大規模データベースは、個々の感覚特性の相対的なパターン把握、簡易評価手法を用いた検査結果との関係性を推定するモデルの開発、感覚特性のパターン分析に関する研究推進など、多面的に活用されます。さらに、この構想では簡易な計測機器を活用して実践フィールドを多様な環境へと拡張します。例えば、地域の病院や高齢者施設、スポーツジムなどで、基盤拠点の大規模データベースに基づく検査結果の判定、判定に基づく姿勢バランストレーニングの実践が可能となります。この構想が実現されれば、個々の感覚特性に応じた最適なバランストレーニングが、医療・福祉・予防の多様なフィールドで提供可能となり、加齢に伴う転倒リスクの低減やフィジカル・フレイルの予防に貢献すると考えます。

■参考文献

(1) https://files.jmsf.or.jp/uploads/medium/file/270/20220401211609.pdf

(2) P. A. Forbes, A. Chen, and J.-S. Blouin: “Sensorimotor control of standing balance,”Handbook of Clinical Neurology, Vol. 159, 2018.

DOI: 10.1016/B978-0-444-63916-5.00004-5

(3) https://group.ntt/jp/topics/2024/08/07/ntteast_izu_hospital.html

(4) M. Shindo, T. Isezaki, Y. Koike, and R. Aoki: “Induced effects of electrical muscle stimulation and visual stimulation on visual sensory reweighting dynamics during standing on a balance board,”PLoS ONE, Vol,18, No.5, e0285831, 2023.

DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285831

(5) S. R. Lord and J. A. Ward:“Age-associated differences in sensorimotor function and balance in community dwelling women,” Age and ageing, Vol. 23, No. 6, pp. 452-460, 1994.

(6) M. Shindo and R. Aoki: “Preliminary Investigation of Clustering Analysis for Understanding Individual Sensory Contributions in Human Postural Control,” EMBC 2025, Copenhagen, Denmark, July 2025.

(7) R. Aoki and M. Shindo: “Preliminary Investigation on Vertical Ankle Sway in Static Standing Under Eyes-Closed and Foam Pad Conditions,” EMBC 2025, Copenhagen, Denmark, July 2025.

(左から)青木 良輔/進藤 真人

感覚特性検査を受けている方と検査後に検査結果シートを見ながらお話をすると、日常の転倒リスクだけでなく、姿勢バランスがとりやすい環境やそうでない環境が人それぞれ異なることが分かってきます。自身の日々の運動機能の振り返りにもなりますので、お時間がありましたら是非挑戦してみてください。