2025年10月号

特集2

電話網トラフィック制御運用方法の変革――保守・運用のシンプル化

- トラフィック監視・制御

- 輻輳

- トラフィックの可視化システム

本稿では、PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)からIP網への移行に伴い、IP網中心のシンプルなトラフィックの監視・制御の実現に向けて、トラフィックの運用を従来の細かな交換機区間のトラフィック・設備管理からエンド・ツー・エンドのトラフィック管理への移行や輻輳起因のトラフィックに対して早期に検知し制御を行う機能を追加することによって、より安定したネットワーク運用のための新たなトラフィック監視・制御システム(TCS:Traffic congestion Control System)の機能、導入経緯、取り組みについて紹介します。

星野 志乃芙(ほしの しのぶ)†1/長谷川 拓海(はせがわ たくみ)†1

関野 智啓(せきの ともひろ)†1/武藤 展敬(むとう ひろゆき)†1※

丸橋 史和(まるはし ふみかず)†2/河浪 年彦(かわなみ としひこ)†2

NTT東日本†1

NTT西日本†2

※現、NTT ExCパートナーズ

背景

長年にわたる安定した電話サービスの提供に向けて、電話網内のトラフィックが輻輳*1を起こさないように、TCS(Traffic congestion Control System)や電話トラフィックの可視化システムによる監視・制御を行ってきました。このような取り組みは、通信の信頼性を確保するために不可欠なものであり、社会的にも非常に重要な役割を果たしてきました。輻輳が発生すると、特定の電話ユーザの接続処理が滞るだけでなく、交換機処理自体が停止してしまうおそれがあり、その結果として複数の電話ユーザの通話を妨げる可能性があります。その輻輳の種類は、災害時やチケット予約等に発生する電話の殺到による輻輳、交換機等の設備故障による輻輳があり、これらは突発的、かつ予測困難な事象であるため、対策が必要となります。TCSは、常に電話網のトラフィックを監視し、輻輳が発生した場合には、輻輳原因を特定し、他の電話ユーザへの通話を阻害しないように、トラフィック量を適性量に絞り込む制御を行います。その結果、輻輳していない他の電話ユーザへの安定した電話サービスを確保します。

これまでのトラフィックに対しては、2つのTCSで監視・制御を実現していました。PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)内およびPSTNと接続事業者との相互接続点(STM-POI)のトラフィックはPSTN用のTCS(STM用TCS)で監視・制御を行い、IP網内のトラフィックはIP網のTCS(IP用TCS)で監視・制御を行ってきました。

STM用TCSは、輻輳を検知した着信側の交換機から検知情報を受け取り、輻輳内容に合わせて制御方法を判定し、発信側の全交換機に対して制御を指示し、トラフィック制御を行うことで、輻輳を防いでいます。

IP用TCSは、輻輳を検知したSIPサーバから検知情報を受け取り、STM用と同様に発信側のSIPサーバに対して制御を指示し、トラフィック制御を行うことで、輻輳を防いでいます。これら2つのTCSはそれぞれ独立して運用していることから、STM用TCSで輻輳を検知した場合はIP用TCSでも追従して制御を行い、IP用TCSで輻輳を検知した場合はSTM用TCSでも追従して制御を行う必要がありました。

PSTNマイグレーション後は、PSTNの中継ネットワークがIP網中心のネットワーク構成(中継ネットワークのIP化)に変更、かつ、接続事業者と接続するSTM-POIが廃止されたため、全国で相互接続点がIP化(IP-POI)されました。このネットワークの構成変更に合わせて、トラフィックの監視・制御の見直しを行いました。

*1 輻輳:災害やイベント等により多数の人が同時に電話を発着信することで通話がつながりにくくなる現象。

新TCSでのトラフィック監視・制御の一元化に向けて

PSTNマイグレーション以前において、NTT東日本・西日本(NTT東西)の電話ユーザ(ひかり電話含む)が接続事業者の電話ユーザと通話する際は、STM-POIを経由して通話を行っていました。また、固定電話ユーザどうしの通話はPSTN内、ひかり電話ユーザどうしの通話はIP網内でそれぞれのネットワークで接続し、固定電話とひかり電話の通話についてはPSTNとIP網を横断して接続していました。

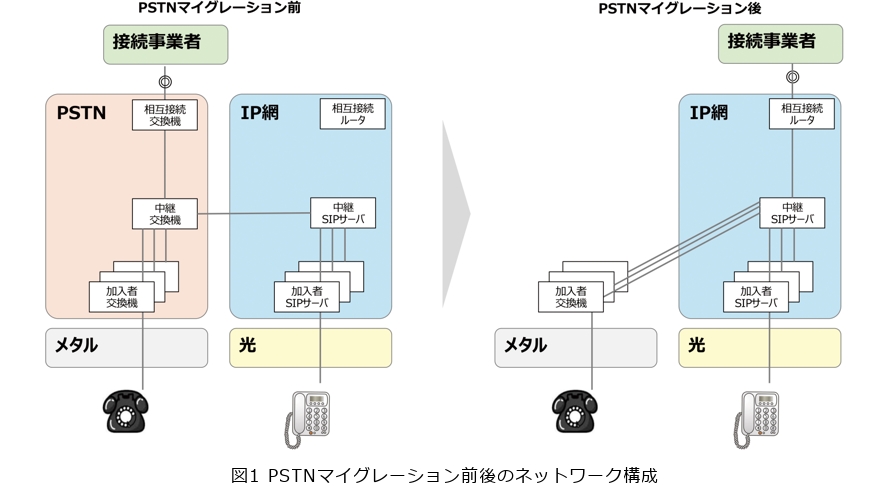

PSTNマイグレーション後は、IP網にIP-POIが設置され、NTT東西のIP網と接続事業者が接続します。また、固定電話ユーザどうしの通話についても、中継ネットワークはIP網を使うようになったため、今までのSTM用TCSが監視・制御してきたSTM-POIやPSTN内のトラフィックは、新たなトラフィック制御機能の検討が必要でした(図1)。

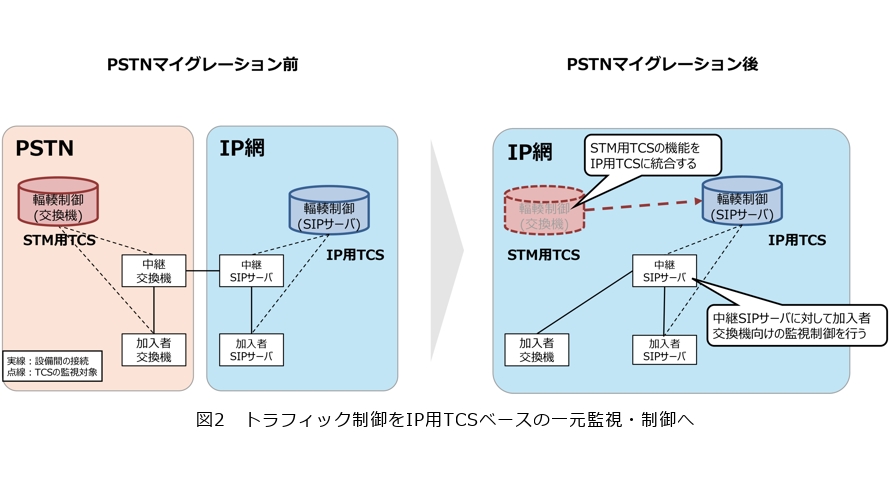

具体的には、STM用TCSの機能のうち、中継ネットワークのIP化に伴い十分な方路帯域が確保できることから、方路上の輻輳を迂回等で制御する回線群指定制御機能の廃止と、IP-POI化に伴うSTM-POIでの制御機能を廃止しました。また、TCSの制御機能を精査し、IP用TCSをベースに一元管理する方向で検討した結果、固定電話ユーザへ着信する輻輳は、中継SIPサーバで輻輳を検知し、制御する方法に変更しました。以上を踏まえて、IP用TCSをベースとしたSIPサーバへの輻輳制御指示を行うことで、すべての電話トラフィックを一元的に監視・制御できるようにしました。

さらに、制御指示の効率化の観点から、以前のIP用TCSで行っていた全SIPサーバへの制御指示に加え、グループ単位でのSIPサーバへの制御指示を実現しました。STM用TCSの機能をIP用TCSの機能に反映し、不足した機能を追加することでトラフィック制御を1つのシステムで実行する新しいIP用TCSが誕生しました(図2)。

トラフィック管理方法のシンプル化

トラフィック制御をするためには、適切なトラフィック管理が必要となります。トラフィック管理は、ネットワークの安定運用を支えるとともに、制御の精度を高めるためにも欠かせない重要な要素の1つです。ここでは、PSTNマイグレーション前後のトラフィック管理方式を変更した点について紹介します。

電話網の品質を管理するために、定期的にトラフィック情報を収集、集計しています。この情報収集は、電話網の品質を観測するための基本的な要素であり、通話品質の向上や障害の早期発見にもつながる重要なプロセスです。具体的には収集したトラフィック情報を利用して、完了呼、不完了呼の推移を観測します。特に、不完了呼を監視することで品質管理を行っています。不完了呼の増加は輻輳や障害の兆候を示すため、これを継続的に監視することで迅速な対応が可能となります。以前は、PSTNとIP網のトラフィックをそれぞれ収集していました。

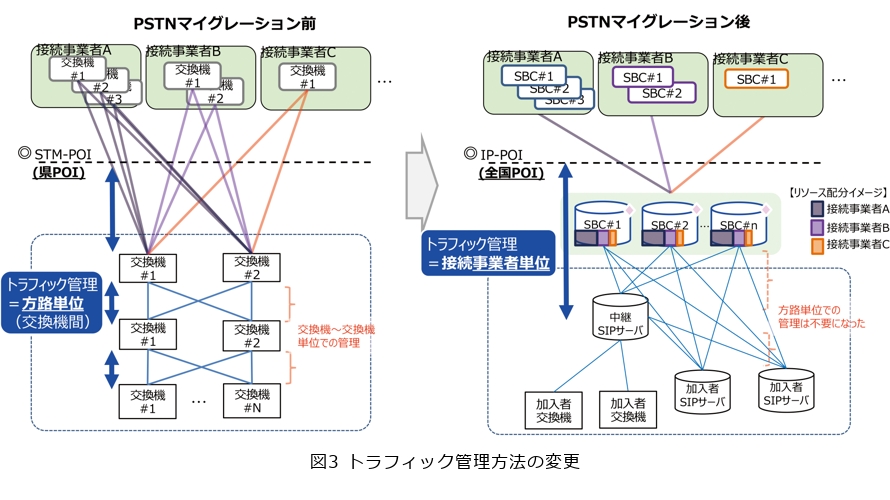

PSTNは 接続事業者または県間と対になった交換機の区間や、加入者交換機と中継交換機の区間のトラフィック情報を収集、集計処理、表示をしていました。この機能を実現するシステムをATOMICS(トラフィック統合管理システム)と呼んでいました。ATOMICSは、PSTNにおけるトラフィック管理を担うシステムであり、長年にわたり電話サービスの安定運用を支えてきました。

一方、IP網はトラフィック収集システムが全国のSIPサーバからトラフィック情報を定期的に収集し、一元的に管理しています。以前は、輻輳しているトラフィックを特定するために、IP網であっても、SIPサーバの方路ごとにトラフィックを取得する方式でした。

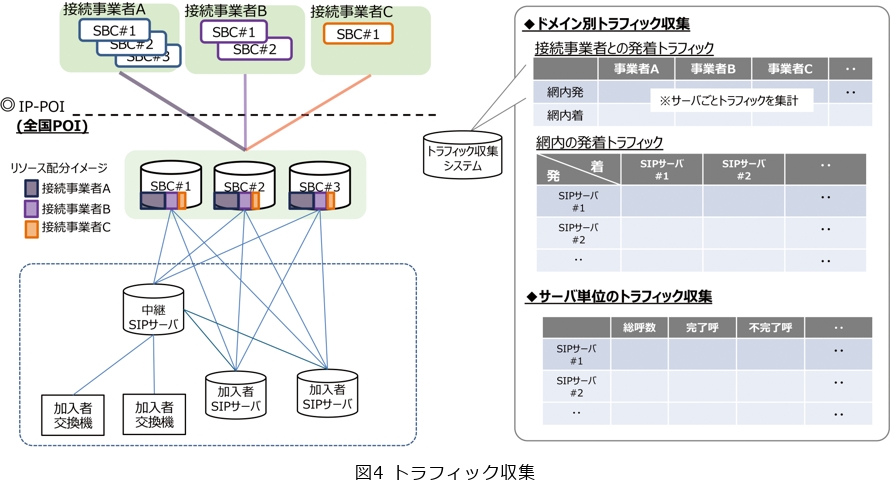

PSTNマイグレーション後は、従来の方路単位のトラフィック収集からドメイン単位でのトラフィック収集へ移行しました(図3)。この方式の移行により、効率的かつ統合的にトラフィック情報の収集・分析が可能となり、その結果、電話網の詳細状況を把握することができました。具体的には、全国のSIPサーバから情報を収集するにあたり、ドメイン単位で総呼数、完了呼数、不完了呼数、同時接続数*2、セッション数*3を取得するようにしました。SIPサーバから発信したトラフィックに対してドメイン単位で分計し、これまで把握が難しかった一般呼やサービス呼の把握も可能とし、複雑な集計処理をすることなく、エンド・ツー・エンドのトラフィックを取得することを可能としました(図4)。

ドメイン単位でのトラフィック運用により、電話網の安定運用を支えるとともに、トラフィック制御に必要なトラフィック情報を集める仕組みを構築しました。

*2 同時接続数:当該時刻における同時に通話している(Uプレーン)数。

*3 セッション数:当該時刻におけるSIP通信(Cプレーン)が同時に発生した数。

トラフィック制御方法、トラフィックモデル

PSTNマイグレーション以前は、接続事業者と県単位で対となる交換機の区間や、交換機どうしの区間のトラフィック量に従って、方路や物理回線増設数の検討・構築を行ってきました。また、接続事業者とのSTM-POIでの接続は、接続事業者とトラフィック量を協議し、その結果に応じて必要な設備の構築を行ってきました。

PSTNマイグレーション後は、PSTNの中継ネットワークのIP化と接続事業者との接続がIP-POI化されたことから、交換機の区間ごとのトラフィック制御からエンド・ツー・エンドの同時接続数でのトラフィック制御が可能となり、シンプルなネットワーク管理が可能となりました。この変化により、従来の物理的な回線単位の管理から脱却し、論理的なトラフィック制御を実現することで効率化を図ることができました。

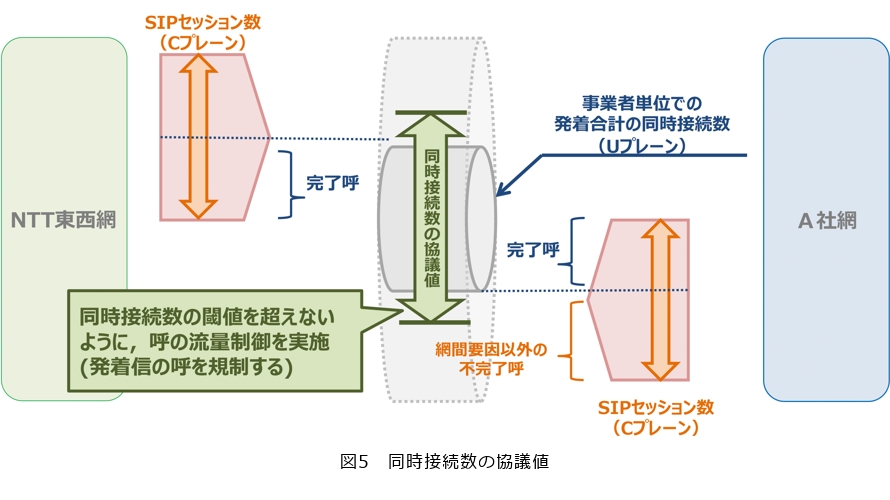

IP-POIでの接続事業者との接続は、事前に接続事業者と同時接続数を協議し、必要な帯域およびリソースを確保します(図5)。この帯域およびリソースは、予測されるトラフィック量に基づいて構築し、通話品質を確保します。また、予測されたトラフィック量を超えた場合でも、通話品質を維持し、他の通話への影響を最小限に抑える適切なトラフィック制御を行う必要がありました。

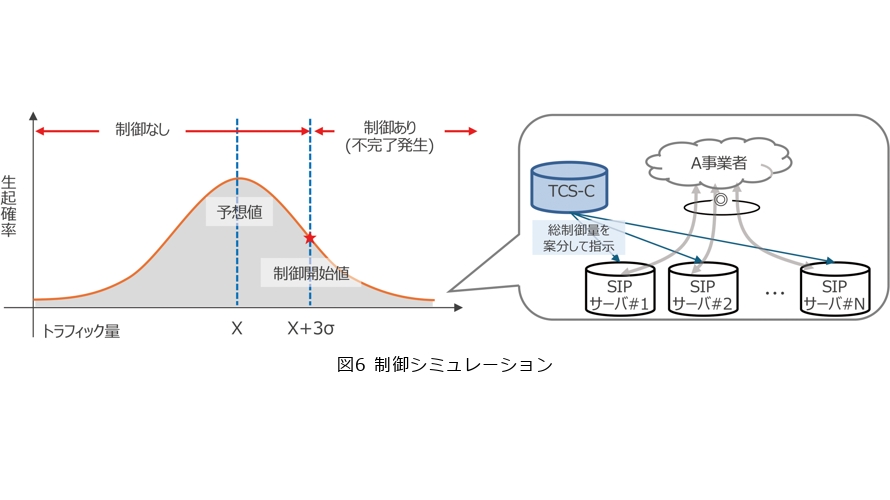

しかし、接続事業者とのトラフィック制御について、制御された呼は不完了呼となり、制御が効きすぎてしまうと通話が制限されてしまいます。さらに、即時、かつ強力なトラフィック制御を実施した場合、不完了呼となったユーザはリダイヤルを行い、トラフィック制御前よりも多くトラフィックが発生することが想定されることから、徐々に、かつ緩やかに制御を実施し、協議したトラフィック量となることをめざしました。その結果、トラフィックの増加を予測できるように管理し、協議値を明らかに超える予兆がある場合、トラフィック制御を実施すれば、より緩やかで安定した制御を実現できると考察しました。

トラフィック量の増加を予測するために、「トラフィックはポアソン分布に従う」という説に基づいて検討を進めました。ポアソン分布*4は、一定時間内に発生する事象の確率を数学的にモデル化するものであり、電話トラフィックのようなランダムな呼発生に対して適した理論です。ポアソン分布は、時間当りの期待値が分かれば、おおよその発生確率を求めることができます。例えば、1000呼/分を期待値と考えた場合、1分間に1050呼以上かかってくる確率は約6%と求められます。この考え方を接続事業者とのトラフィックの協議値に当てはめてみることにしました。具体的には、接続事業者との事前協議において、PSTNマイグレーション以前のトラフィック量(実績値)から、切替後のトラフィック量を導き、協議値としました。トラフィック量は通話中数に基づいた値です。この協議値を期待値と考えれば、接続事業者の単位時間当り何呼数来るかを予測できるようになります。同時接続数の増加に伴うトラフィックを予測することで、早めに制御を行うことが可能となります。この結果、ネットワーク品質を維持しつつ緩やかな制御が可能と考えました。

接続事業者とのトラフィックは、接続事業者単位のトラフィックを監視し、制御を行います。トラフィック制御は、事前に接続事業者と定めたトラフィック量に収まるように、接続事業者ごとに制御トラフィック量(呼/分)を規定しています。制御トラフィック量(呼/分)は、IP網全体で1分間に接続できる呼数を示しており、制御が開始された際には、IP用TCSが制御トラフィック量を基に各SIPサーバへトラフィック制御する呼数値を計算し、制御指示をします。接続事業者とのトラフィック制御が発生した際のシミュレーションを重ねて、接続事業者との呼数が瞬間かつ突発的に増えた場合にも過剰な制御が働かないことを確認しました(図6)。

制御トラフィック量は下記の式で定義しています。

・制御トラフィック量=(同時接続数 × 60秒 ÷ 平均保留時間(秒))÷ 完了呼率

※同時接続数、平均保留時間、完了呼率については接続事業者の実績値より算出

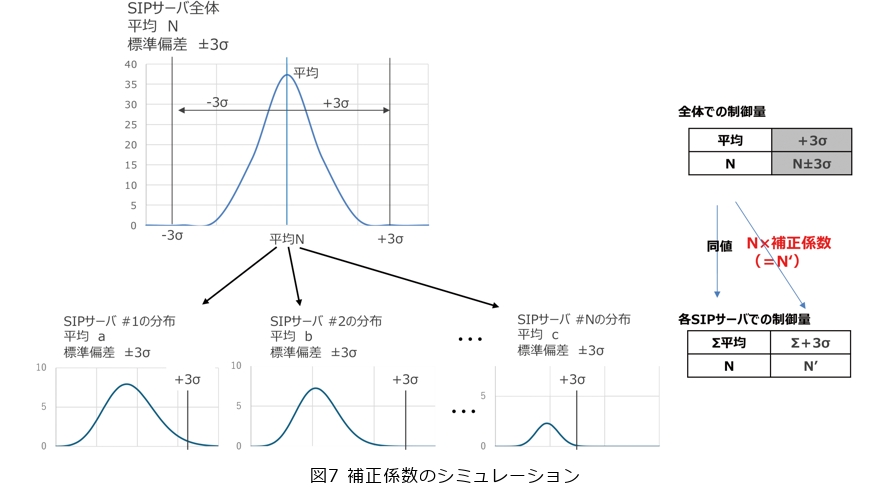

接続事業者との制御トラフィック量は、ネットワーク全体をみた値で想定値を作成しました。しかし、各SIPサーバへ制御指示を分配した場合に、トラフィック量は割り切れず、単純にSIPサーバ数で割った値を分配した場合、SIPサーバごとのトラフィック制御が規定値以上に掛かってしまう可能性がありました。そこで、既存のトラフィック量を集計し、トラフィック制御が過剰に掛からないように補正する機能を具備しました。補正するための係数として、全体のトラフィック量と分配された各SIPサーバでのトラフィック量を比較し、分割後にも制御がかかりすぎないような値を求めました(図7)。

実際に接続事業者とのトラフィック制御を実装するにあたり、現実に近いかたちのトラフィックモデルを作成し、シミュレーションを繰り返し行ってきました。トラフィック制御がかかった場合、ネットワーク品質が悪化すると判断されるレベルの制御が行われていないかを確認しました。シミュレーションの中で、制御トラフィック量を増やした場合や補正係数を変えた場合の影響についても検証を行い、理論が正しいことを確認しています。

固定電話網内の制御について、特定の電話ユーザや交換機への着信による輻輳は、中継SIPサーバで監視・制御を実施しています。また、前述のトラフィック管理が実現したことから、どのSIPサーバのトラフィックが急増したか監視することが可能となり、また、輻輳発生後の早い段階から、エンド・ツー・エンドのトラフィックを確認し、制御範囲を絞り込むことが可能となりました。

*4 ポアソン分布:一定の時間内で特定の事象が発生する回数。

おわりに:長年にわたり電話網を支えてきたATOMICS、STM用TCSの廃止

PSTNマイグレーション後、STM用TCSとIP用TCSの機能を見直すことによりトラフィック監視制御システムの一元化を実現しました。その結果、STM用TCSの廃止が可能となりました。また、STM用TCSと連携してPSTNのトラフィックデータを収集、集計し、表示するATOMICSについても必要な機能要件を整理し、IP用TCSが収集するトラフィックデータに組み込むことでシステムの統合を実現しました。結果、ATOMICSも廃止することができました。

PSTNマイグレーションに伴い、電話網のシンプル化だけでなく、トラフィックの監視制御システム、トラフィック収集・管理のオペレーションもシンプル化し、電話網の品質を維持しながら保守・運用性の向上を図ることができました。今後も、IP網を中心としたネットワーク構成のもと、トラフィック運用の効率化を進めることで、安定した通信サービスの提供を継続していくことが期待されます。

(上段左から)星野 志乃芙/長谷川 拓海/関野 智啓

(下段左から)武藤 展敬/丸橋 史和/河浪 年彦

PSTNからIP網への移行に伴い、電話トラフィックの監視制御方法で見直したノウハウを活かし、今後も安定的なネットワーク運用につなげていきます。