2025年10月号

特集2

PSTNからのネットワーク移行・固定電話発信切替――安全な切替STEPと事前準備

- ネットワーク移行

- 切替工事

- 品質向上

PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)からIP網へのネットワーク移行においては、NTT東日本・西日本の固定電話・ひかり電話、および20社以上の全相互接続事業者の切替工事を約3年半かけて実施してきました。本稿では、切替工事の規模が大きく、また切替パターンも多岐にわたる中、安全かつ効率的に工事を進めるために行った各種取り組み(切替方式検討、各種事前試験、工事統制、および事業者間連携等)について紹介します。

佐藤 良憲(さとう よしのり)†1/黒崎 良一(くろさき りょういち)†2

NTT東日本†1

NTT西日本†2

網内⇒網間の段階的切替による安全性向上

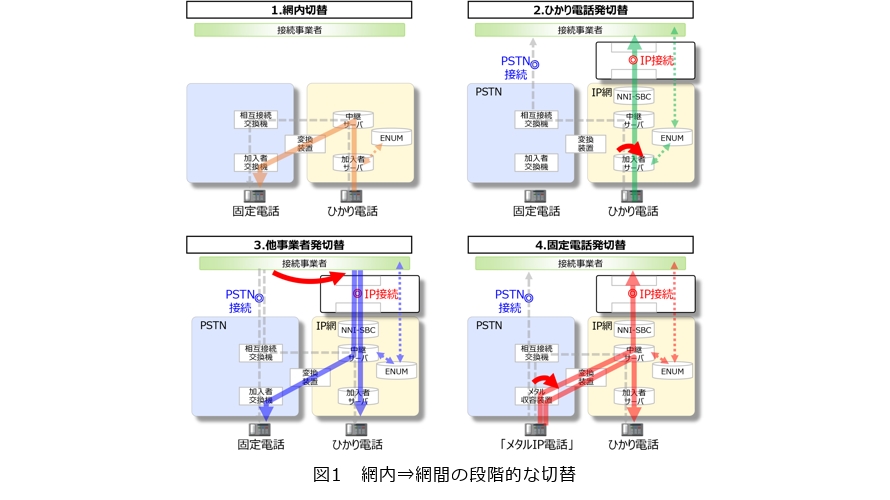

従来のSTM-POI(Point Of Interface)での相互接続においては、各事業者がNTT東日本・西日本(NTT東西)の交換機をハブとして接続していましたが、IP-POIでの相互接続においてはすべての事業者間をそれぞれ1対1でIP-IP接続することとなります。中継・信号交換機の維持限界である2025年までにIP-IP接続へ確実に切り替えるためには、切替の順序性を整理し、各手順のスケジュールを明確にしたうえで、各事業者間で綿密に検討・調整することで、切替工程を安全かつ効率的に進めることが必要でした(図1)。

NTT東西と接続事業者との網間切替の前に、まずはNTT東西の網内で、ひかり電話発固定電話着の切替を行い、網内でドメインルーチングを開始しました。

ここで初めてドメインルーチングを行うことになりますので、事前の機能確認試験として、開発検証環境およびフィールドインベスティゲーション(FI)環境でサービスバリエーション試験を行いました。具体的にはユーザ種別(固定電話、ひかり電話、番号ポータビリティ)・接続パターン・付加サービスパターン・端末種別(ビジネスホン、FAX等含め)を網羅した、約600~700項目のバリエーション試験を実施することで、ネットワーク移行に伴う接続、サービスの品質担保を実施しました。

次に、網間の切替の中でもまずはNTT東西のひかり電話発、および他事業者発固定電話着の切替を行いました。

網間切替にあたっては、自社検証環境での検証に加えて、各接続事業者の検証環境と接続した相互接続試験(IOT:Inter Operability Testing)を行い、事業者間の信号差分等による不具合解消を行いました。また発信切替の際には、切替後の正常性確認は30分以内での確認完了をめざし、切替対象呼種の接続試験、トラフィック状況の正常性確認、ユーザ申告状況確認を速やかに実施し、万が一不具合があった場合は切り戻す判断を行う体制を確立するとともに、切戻し手順も事前に整理したうえで臨みました。

NTT東西のひかり電話発の切替が全接続事業者との間で完了した後、いよいよNTT東西の固定電話発の切替に着手しました。NTT東西の固定電話発切替ではサービスの差分(一部サービスの廃止等)が生じることを踏まえ、事前のお客さまおよび各事業者への周知や、切替過渡期のお客さま影響を極力少なくする等の観点から、切替開始時期は極力後ろ倒しにするとともに、2025年初頭までに確実な切替を完了させるため、切替に必要な期間を逆算し、2024年初頭からの1年間で切替を実施する計画としました。また、固定電話発切替を開始する時点までに、NTT東西ひかり電話発他事業者着のIP-POI接続ルートを確立しておくことで、固定電話発切替の手順簡素化、およびIP-POI接続ルートの正常性確認を行い、切替によるトラブルリスクを極力抑制するスケジュールとしました。固定電話発切替における品質向上の取り組みについては、後ほど詳述します。

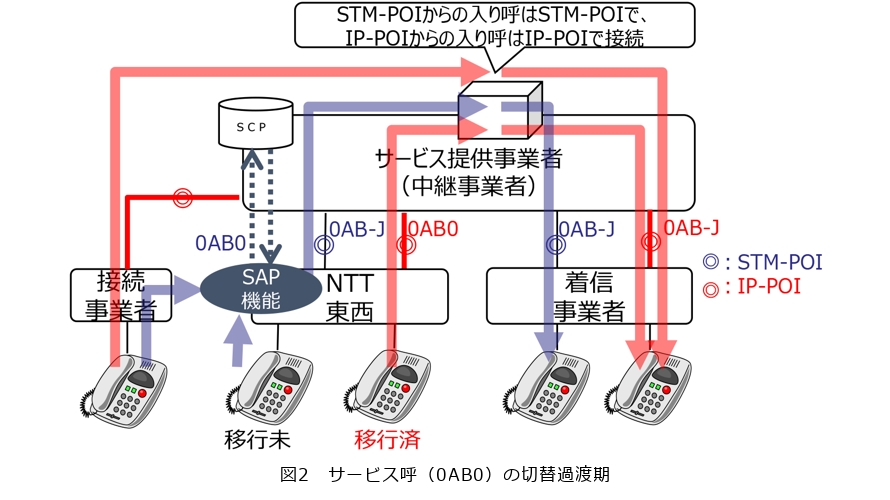

なお、サービス呼(0AB0:フリーダイヤル、ナビダイヤル等)について、PSTNマイグレーション後は「発信事業者→サービス提供事業者」と「サービス提供事業者→着信事業者」の2区間で接続する方式となります。サービス呼(0AB0)の切替においても一般呼と同様に、着信側の準備完了後に発信側の切替を行います。すなわち、まず「サービス提供事業者→着信事業者」の切替を先に行い、呼接続や課金等の正常性を確認後に、「発信事業者→サービス提供事業者」の切替を行うこととしました。

2区間の切替に順序性を持たせない場合は、切替過渡期において、各接続事業者のそれぞれの区間でSTM-POI接続とIP-POI接続が混在することになります。その場合、サービス提供事業者にてSTM/IP間でインタワークする機能が必要となってしまいます。切替過渡期だけに用いる機能の開発は回避することが望ましいとの各事業者の考えから、切替に順序性を持たせることでサービス提供事業者は、STM-POIからの入り呼はSTM-POIで、IP-POIからの入り呼はIP-POIで接続することとし、STM/IP間のインタワーク機能の具備を回避することができました(図2)。

PSTN機能シンプル化

PSTNでは加入者交換機がルーチング機能を持ち、ルーチングに紐付く料金精算やトラフィック制御等のOpSもPSTN用に配備していました。そのため、PSTNとIP網で類似の機能を持つOpSがあり、運用もそれぞれの網に対して行っていました。

PSTNマイグレーション後、加入者交換機は「メタル収容装置」として加入者収容だけの機能を流用し、ルーチングはIP網に具備することになります。そのため、料金精算・トラフィック制御等も IP網側のOpSにPSTN対応の機能を具備することで一元化し、運用のシンプル化を実現しました。

なお、同一加入者交換機内のお客さまどうしの接続においては、従来、加入者交換機内で折り返すルーチングとなっていましたが、PSTNマイグレーション後はルーチング機能がIP網に具備されるため、同一「メタル収容装置」内の接続であってもIP網経由でルーチングされることとなります。そのため、呼接続では必ずIP網を経由することとなり、料金精算やトラフィック制御等もIP網側のOpSで実現可能となりました。

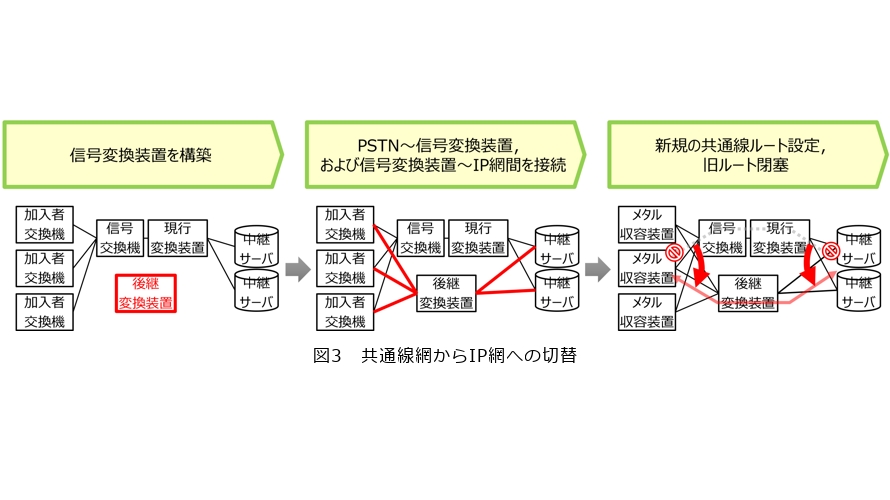

また、従来の加入者交換機のルーチングでは共通線網を介してISUP信号を疎通させていましたが、PSTNマイグレーション後はIP網経由でルーチングすることとなります。具体的には、PSTNマイグレーション後はメタル収容装置から信号変換装置を介してIP網に接続し、ISUPをSIPにインタワークしてルーチングします(図3)。

また、サービス呼(0AB0)の番号解決も同様に、IP網へ切替を行っています。従来はPSTNの代表加入者交換機からサービス提供事業者のサービス提供装置へ共通線網を介して接続し、番号解決していました。PSTNマイグレーションにおいて、サービス呼(0AB0)の発信側の切替を契機にIP網経由のルーチングに移行したことにより、共通線網を廃止可能となりました。

固定電話発切替における品質向上の取り組み

PSTNマイグレーションにおいては、NTT東西の固定電話発通話をIP網に切り替えるのに合わせて、一部付加サービス等の廃止、マイライン廃止、および通話料金の全国一律化等を行いました。これらはお客さまサービスの仕様に影響するものであることから切替日をあらかじめ公表しており、トラブルによる切戻し等のリスクを徹底的に排除し確実に切り替えることが必要な状況でした。

そのためにはネットワークの切替だけでなく、料金請求等にかかわるOpSの切替、また事前のお客さま周知等、多岐にわたる対応を行いましたが、ここではまず、ネットワーク切替における品質向上について説明します。

トラブルリスクを事前に低減する取り組みとして、まずはひかり電話・他事業者発着の切替と同様にIOTを行い、事業者間の信号差分等による不具合を解消しました。加えて、商用設備と同等の環境であるFI試験環境を構築し、検証環境では難しい他装置を含めた商用ネットワーク全体での確認も実施しました。FI試験実施の背景として、固定電話発切替の前工程であるひかり電話発の切替においては特定の接続パターン、もしくは特定端末の挙動に起因するトラブルが発生していたことから、固定電話発切替においても商用環境独自の問題が発生するリスクを想定し、各相互接続事業者の商用環境とも接続のうえ、正常に切り替えられるかを確認しておく必要がありました。そのため特定端末の仕様による問題が発生するリスクの低減に向け、FI試験においてはさまざまな端末(特に、固定電話独自の端末である公衆電話、G4FAX、緊急呼受付台等)を用いたバリエーション試験も行いました。またネットワークからOpSに連携する課金トラブルのリスクも想定し、FI環境で生成した課金情報を課金系OpSへ流通し、料金請求の試験も実施しました。なお、FI環境は切替手順の習熟の観点でも活用しました。

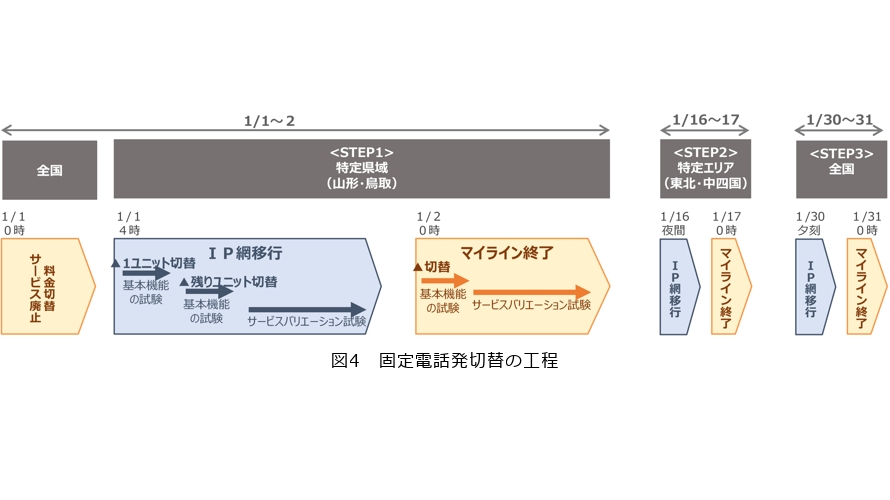

ここまでが切替工事のトラブルリスク低減に向けた取り組みです。それでも切替当日に万が一トラブルが発生した場合には影響範囲の極小化と早期回復、および不具合への対処を容易にする観点から、通話種別ごと、かつエリアごとに段階的に切替を行うこととしました。

切替対象は県域→ブロック→全国と3段階に分けて順次拡大することとし、切替後の安定期間の確保、および不具合発生時の改修期間の確保等の観点から、約1カ月をかけて全国の交換機(約800ユニット)の切替を実施しました。先行工事となる県域単位の切替においては、山形県(NTT東日本)および鳥取県(NTT西日本)を切り替え、その後ブロック単位の切替では東北ブロックおよび中四国ブロック、その後に残りすべてのエリアの切替を行うこととしました。

先行工事となる県域単位の切替においてはさらに段階を分け、切替工事日の中でまずは対象県域内の1ユニットを切り替えて正常性を確認した後に、残りのユニットを切り替えることで、万が一の影響を極小化しました。

切替当日の正常性確認では、万が一呼処理不可等の重大影響があった場合の長時間化防止と速やかな社内外への情報発信を行うために、まずは切替後30分以内に基本機能(PSTN/ひかり着、他事業者着、緊急呼着等で呼が正常に接続されること)の試験を実施しました。基本機能の正常性が確認された後に、付加サービスや各種端末等のバリエーション試験、切替後の疎通ルートでのトラフィック上昇の確認、および課金処理の正常性確認等を行うなど、2段階で正常性確認を実施することとしました(図4)。

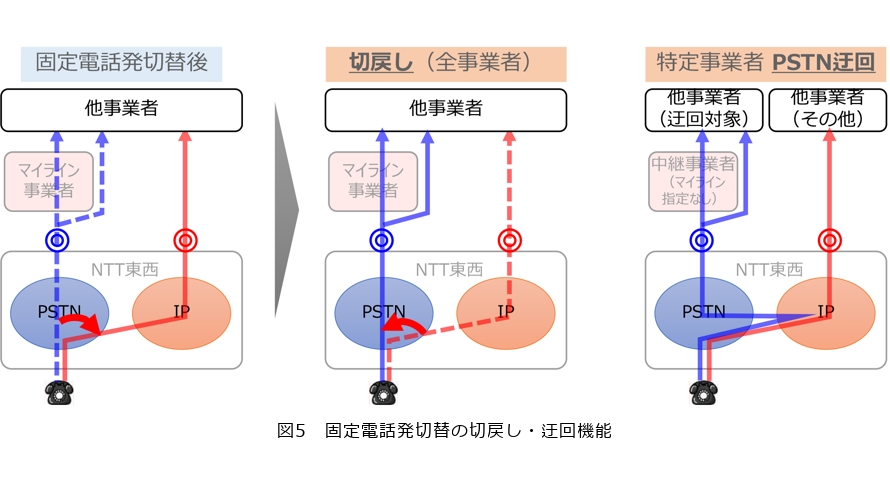

正常性確認で不具合が発見された場合には速やかに対処できるよう、影響規模、発生要因、運用対処可否等に応じた対処方針をあらかじめ定め、必要な場合には切戻しをする手順も準備しました。例えば接続先等によらずすべての呼に影響が生じている等、重大な不具合が発生した場合には切戻しを行うことになります。一方、特定の相互接続事業者との間で不具合が発生した場合には、全体切戻しを回避するため、事業者単位で暫定的にSTM-POIに迂回する機能も準備しました(図5)。

また、OpS切替の対象である課金系システムのトラブルを想定し、料金請求タイミングまでにデータ補正する運用対処を含めて方針を策定しました。

以上の取り組みにより、可能な限りリスク低減して切替工事に臨みました。

固定電話発切替の工事統制と情報発信

固定電話発切替においては、ライフラインである電話サービスを切り替えることを踏まえ、万が一の不具合発生時には、関係者での情報連携により迅速に対処方針検討・判断ができる体制を整えて臨みました。具体的には、ネットワーク切替、OpS切替、サービス切替を同時に行うことから、各切替班に加え、情報を統括する班や、社外の各ステークホルダへ情報を発信する班を設け、切替本部が全体を統制する体制を構築しました。またNTT東西間の連絡体制も構築し、体制規模は総勢で約1000名(NTT東西)となりました。

この体制は本工事に特化したものであったことから事前にリハーサルの訓練を行い、運用の習熟と課題の対処を行ったうえで切替当日に臨みました。

社外への情報発信については、切替により一部のサービスに影響が生じることから、工事スケジュールについてお客さまへあらかじめダイレクトメールをお送りするとともに、工事の2週間前からは公式ホームぺージからリンクする特設ページを設けて情報発信しました。切替工事当日は切替作業完了、および正常性判定完了の時点でタイムリーに特設ページを更新して進捗状況を情報発信するとともに、ステークホルダ(関係省庁、業界団体、緊急通報受理機関、相互接続事業者等)へは各窓口から個別に必要な情報を発信しました。

切替状況は社内でも広く情報共有しました。万が一の不具合の際にはお客さま対応が必要となることを想定し、コミュニケーションツール(Teams/ELGANA等)を活用して営業アカウントや災害対策室等へ情報連携しました。

正常性確認はバリエーション試験で網羅的に行うものの、特定の利用形態等でのみ発生する不具合がお客さま申告で発見される可能性もあることから、PSTNマイグレーションに関する問合せ専用のコールセンタや故障受付センタ( 113 )へ切替影響が疑われる申告があった際には、切替本部へ速やかに報告するレポートラインを構築しました。また申告数の推移を把握し、切替後に申告数の増加傾向がないかも併せて確認しました。

異常が発見された場合には速やかに社内外へ情報発信するための業務フローを整理するとともに、想定されるトラブルのパターンに応じて社外へ公表する文面フォーマットを準備しました。特に重大事故となり得る不具合が生じた場合には、30分以内に情報発信が可能となるように、事前に取り得る準備は徹底して行いました。

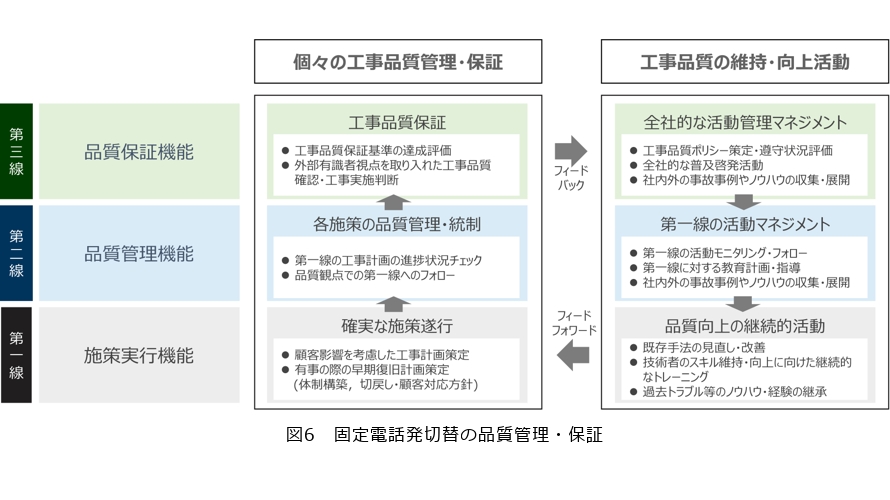

また、本工事における一連の取り組みは、社内の品質管理・保証組織により、事前に厳しい品質チェック・評価が行われています。

この組織は、スリーラインモデルの考え方に基づき構成されています。第一線(施策実行機能)が品質向上に向けた具体的な取り組みを推進し、第二線(品質管理機能)がその内容のチェックとフォローを実施、さらに独立性の高い第三線(品質保証機能)が第二線のチェックを補強することで、品質保証を担っています。また、第三線の機能として高度な専門性を持つ外部有識者が参画する社内委員会を設置しています。この委員会では、外部視点からの客観的な指摘や助言を受けることで、トラブルの未然防止や発生時の影響最小化を実現し、リスクマネジメントの強化を図っています(図6)。

結果的に、切替当日には大きな不具合は発生せず、切替作業は予定どおりに完了させることができました。なお、固定電話発切替を開始した直後の2024年1月1日には令和6年能登半島地震が発生しましたが、切替本部とは別で災害対策態勢を立ち上げて対応する一方、切替工事に関してはNTT東西および持株会社で情報連携し、切替対象エリアの被災状況や切替実施に必要な体制等をふまえ、切替工事上の懸念がないことを確認し、予定どおり実施することができました。

相互接続事業者発切替の品質向上

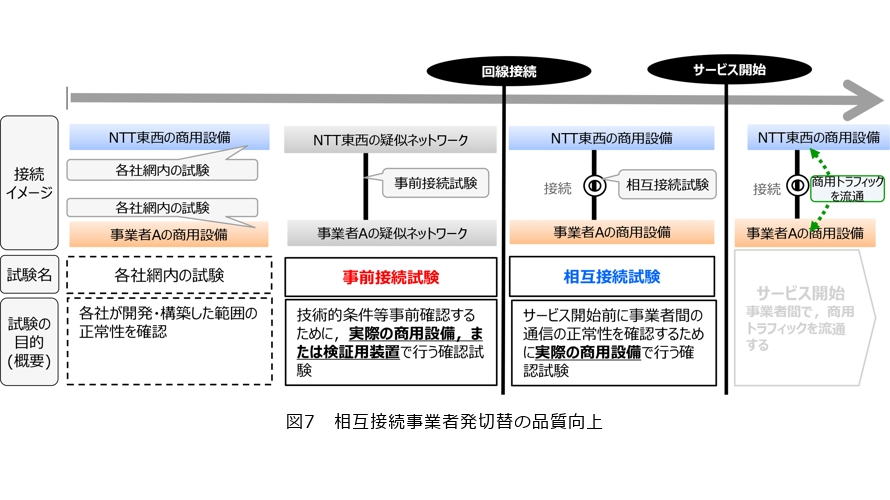

IP-POIの相互接続は各事業者間がそれぞれ1対1での接続となることから、各社間の網機能の差分や、各社の商用環境に起因する不具合等のリスクを想定し、事前に事業者間の接続試験を行いました。

各社は自社環境での検証に加えて、各社の検証環境へ接続して行う接続試験(IOT)を行いました。従来、新規に相互接続する際には、IOTの要否は事業者間の協議で決定していましたが、PSTNマイグレーションにおいては各社とも初めてIP-IP接続することになるため、全事業者間でIOTを必須とするよう、事業者会合の場で合意して進めました(図7)。

各種検証を行っても、実際に切り替えた後には特定の接続パターンや特定端末に起因する不具合が生じることがありました。その際には影響規模に応じて切戻し、もしくはドメインルーチングを継続しつつ接続ルートをSTM-POIへ迂回する暫定措置も活用しながら切替工程を進めました。また、各社間の切替で発生した不具合について、他社でも発生するおそれのあるものは事業者会合の場で情報共有することで水平展開し、同様の事象が発生することを防止しました。

各社間の切替期限については、切替工程の順序性が「着信側の準備→発信側で切替」であることから、全事業者がIP-POI経由での着信が可能となる期限を定め、着信側の準備が整い次第発信側で切替を開始できるようにすることで、極力各事業者の発信切替のスケジュールに柔軟性を持たせることとしました。また、切替期限である2024年末までに全事業者間の切替を完了させるために、各社ごとに接続事業者との切替時期を調整完了する目標時期や、切替完了に向けた中間指標(例:0AB-J着は2024年1月末までに少なくとも1社と切替等)を設定し、毎月の事業者会合で進捗状況の可視化を実施しました。そのうえで定期的に進捗状況を評価するタイミング(チェックポイント)を設け、未達成の事業者については個別にフォローアップを実施しました。

最終的には2024年12月に(一部モバイル発緊急呼を除き)全社の切替が完了しました。全社の切替完了が前提となっていた双方向番号ポータビリティについても、予定どおり2025年1月に提供開始することができました。

(左から)佐藤 良憲/黒崎 良一

安全なPSTNマイグレーション実現のために長い期間、切替方法の検討を実施、ここに完了を迎えました。このノウハウを活かし、これからも、通信ネットワークの安定運用に向け、各種ネットワーク移行等の切替工事を安全かつ確実に進め、高品質で効率的なネットワークの実現に貢献していきます。