2025年10月号

特集2

PSTNマイグレーションの営み

- 電話網移行円滑化委員会

- PSTNマイグレーション

- 固定電話のIP網への切替

本稿では、PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)マイグレーションの概要として、そこに至った固定電話網の状況、背景、およびNTT東日本・西日本を経由したSTM(Synchronous Transfer Mode)での電話接続をIP-IPでの直接接続にするためのネットワーク実現に向けた“つなぐ機能”の技術的課題、ネットワーク移行方法を中心にマイグレーション完了までの営みを紹介します。

伊藤 努(いとう つとむ)†1/畠山 尚久(はたけやま なおひさ)†1

佐藤 良憲(さとう よしのり)†1/壬生 浩二(みぶ こうじ)†2

NTT東日本†1

NTT西日本†2

PSTNマイグレーションの背景

固定電話の加入者数は2000年度末の6200万加入をピークに毎年減少を続け、予測を上回るペースで減少したことから、2004年に発表された「NTTグループ中期経営戦略」において、既存の固定電話サービスからIP電話サービスへの移行、メタルアクセスから光アクセスへのマイグレーションを円滑に行う目標を定めました。また「NTTグループ中期経営戦略」において、固定電話網から次世代ネットワークへの切替の具体的な進め方等を2010年までに策定することを公表しました。

その後、2008年の「サービス創造グループを目指して」において、PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)ユーザのマイグレーションについては、各種交換機の活用可能期間において、光化エリアにおけるメタルアクセスのIP対応装置によるNGN(Next Generation Network)収容と、電話サービスの光アクセスによるNGN収容との経済性比較を検討のうえ、2010年度にPSTNに対する展望を明らかにすると公表しました。また2010年度の概括的展望の公表に向け、NTTグループ横断でPSTNマイグレーション検討プロジェクトを立ち上げました。

2010年4月に総務省で開かれた「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース」における合同ヒアリングにおいて、既存の交換機がおおむね10年程度で寿命を迎えること、交換機からIP装置に切り替えること、現行のIP技術のサービスでは提供していない機能・サービス〔公衆電話、ISDN(Integrated Services Digital Network)、相互接続交換機の機能等〕について、同年秋に概括的展望を公表する予定であることを示しました。

概括的展望の発表と社会的反響

2010年11月2日に「PSTNのマイグレーションについて~概括的展望~」を世の中に発表しました。当時、インターネットではISPどうしでの直接接続が実現しているが、電話においてはNTT東日本・西日本(NTT東西)網を経由した接続となっていることから、IPどうしでの直接接続が必要になることを宣言しました。

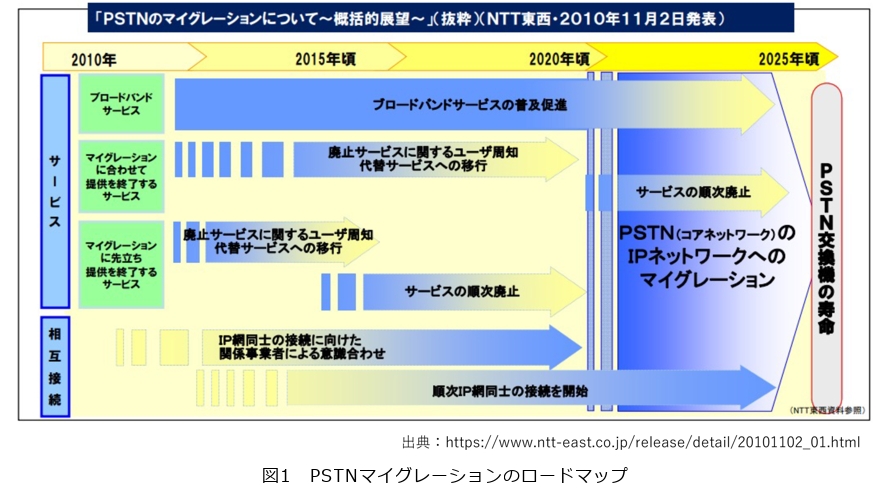

また、接続方式の変更のみならず、ユーザサービスについても、基本的なサービスは提供を継続し、お客さまの利用の減少が見込まれるサービスは提供を終了することを宣言し、PSTNマイグレーションのロードマップについて発表しました(図1)。

上記発表に伴い、利用者からは「現状の端末が使えなくなるのか」「ISDNが利用できなくなるなら、フレッツ光を利用できるようにしてほしい」といった声や、接続事業者からも「移行に伴う負担が発生する」等の多くの声が寄せられたことを踏まえ、ユーザ保護の観点で総務省により「電話網移行円滑化委員会」が発足されました(1)(2)。

電話網移行円滑化委員会においては、検討の基本的視座として、継続性(PSTNにおいて「できていたこと」の維持)、予見性・透明性(PSTNからNGNへの移行の「見える化」)、発展性・柔軟性(NGNにおいて「できること」の確保)が掲げられ議論が行われました。

2011年12月20日に「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」として答申が示され、NTT東西の移行計画には一定の妥当性は認められたものの、各サービスの廃止時期等の詳細が明らかになっておらず、今後の技術動向や市場環境の変化による計画自体の見直し等があることを踏まえ、NTT東西によるさらなる情報開示、多くの関係者の代替サービス等への積極的な移行を促す環境づくり、関係者による合意形成が必要とされ、利用者対応面および事業者対応面の双方で、各種個別課題を解決していくことが求められました。

PSTNマイグレーションにかかる意識合わせの場と各種サービスにおける終了の営み

PSTNに接続する事業者間で、IP網移行に向けた諸問題を解決し、合意形成を図る場としてNTT東西が会議を主催し、オブザーバーとして総務省を迎えるかたちで、2011年6月24日に「第一回PSTNマイグレーションに係る関係事業者間の意識合わせの場」が開始されました。

参加を登録した事業者は100社を超え、検討テーマとして大きく「つなぐ」基本的な課題、事業者間の具体的な接続の課題、費用負担のあり方の3テーマに分け議論を進めていきました。

ユーザ向けサービスの終了対応としては、お客さま対応窓口の設置とともに、廃止と整理されたサービス利用者に対し、請求書へのチラシの同封等の対応を実施しました。また、ダイヤルQ2サービス*1等、法人ユーザがエンドユーザに提供しているようなサービスについては、個別に提供事業者に説明するとともに、代替サービスの提案等を進めていきました。

上記のような営みの結果、PSTNマイグレーションに先立ち順次提供終了見込みと区分されたサービス(オフトーク通信*2、コレクトコール(106)*3を含む15サービス)について、PSTNマイグレーション完了目標の2025年以前にサービス終了を実現しました。

*1 ダイヤルQ2サービス:情報提供などを目的とした有料電話サービス。

*2 オフトーク通信:通話中に発信者と着信者以外の第三者が通信を行うサービス。

*3 コレクトコール(106):着信側が通話料金を負担する電話サービス。

本格的なマイグレーションの検討

その後、本格的なマイグレーションを進めていくため、2015年に「固定電話の今後」を発表するとともに、電話網移行円滑化委員会および事業者間意識合わせの場等を経て、固定電話が中心だった時代に導入された各機能の見直しについて、NTT東西から関係各所への説明が行われました。

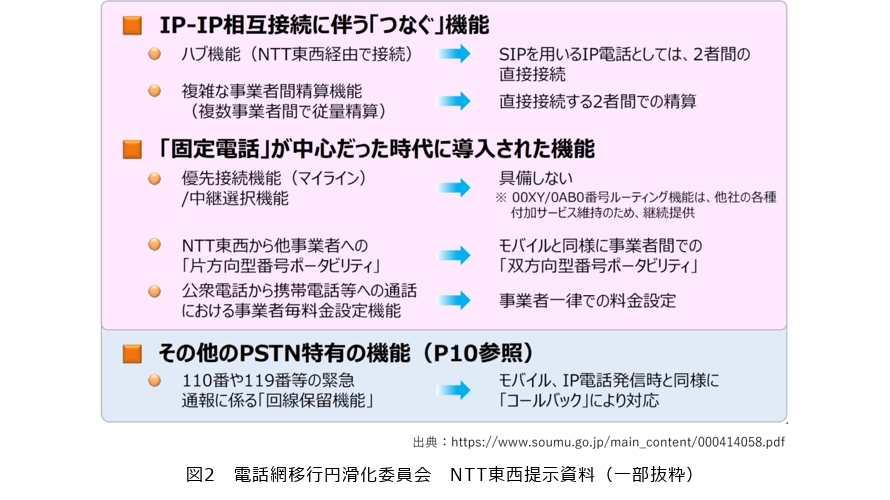

本発表においては、2010年に発表した「概括的展望」に加え、「ハブ機能の廃止」「マイライン*4の廃止」「回線保留の廃止」「簡便な精算の実現を志向する」「ISDNの通話モードは維持する」等を発表しました。ねらいとしては、かつて競争政策として導入された機能や、SIP(Session Initiation Protocol)*5信号において標準化されていない機能を極力廃止することで、IP網移行における業界全体の移行コストの低減を図ったものです(図2)。

しかしながら、2025年の切替完了まで残り10年といったタイミングではあったものの、利用者や接続事業者からの反発等が強かったことから、総務省「電話網移行円滑化委員会」において、特に意見が集まった固定電話網のIP網への移行に伴う電話をつなぐ機能に関する信頼性、接続方式、POI(Point Of Interface)*6の設置場所・個所数、担い手、コスト負担のあり方等の検討を目的とした「電話をつなぐ機能WG」と固定電話網のIP網への移行に伴うサービスの廃止・変更に係る利用者・消費者への影響の調査を目的とした「利用者保護WG」の2つのWG(Working Group)を立ち上げ、他機能のあり方について議論を行うとともに、合わせて事業者意識合わせの場においても並行して検討・議論を行いました。

*4 マイライン:利用者が通話先ごとに通信事業者を選択できる制度。

*5 SIP:IPネットワーク上で音声・映像通話などのセッションを確立・管理するための通信プロトコル。

*6 POI:通信事業者間のネットワークを接続する物理的・論理的な接続点。

■電話をつなぐ機能WG

「電話をつなぐ機能WG」では、

① SIPサーバの連携

② 「電話をつなぐ機能」の役割

③ つなぐ機能POIの設置場所・個所数、接続方式、「電話をつなぐ機能」を利用しない直接接続

④ つなぐ機能POIまでの伝送路

⑤ 「電話をつなぐ機能」の担い手

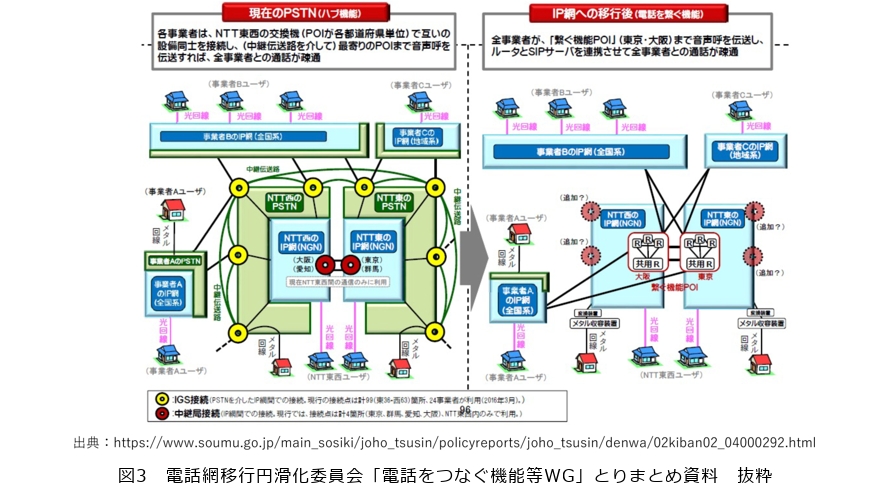

等について、「経済性」「信頼性」「継続性・安定性」「保守・運用性」「費用負担の公平性・適正性」「全体最適」等の視点から、事業者意識合わせの場と並行して議論が行われ、「NTT東西の交換機が各事業者の呼接続を媒介する」形態から、「同一のPOIビル」において各事業者のネットワークを接続し、「呼接続は各事業者のSIPサーバが1対1で接続する」形態へ変更すること、「POIの信頼性を担保するため、地理的に十分離隔をとったうえで冗長構成をとることとし、そのビル(コロケーションスペース*7等)はNTT東西が担うこと」等について方向性が示されました。

*7 コロケーションスペース:通信事業者が設備を共同設置するための物理的スペース。

■利用者保護WG

「利用者保護WG」においては、主にINSネット(ディジタル通信モード)終了に伴う議論や切替に伴う詐欺等の撲滅等の議論が進められ、

① 代替サービスの確保

② 一般的周知の実施および消費者被害発生の防止

③ 他事業者や利用団体・企業との調整

等について議論が行われ、代替策(ディジタル通信モードの補完策)の提供、代替策の検証環境の提供、利用団体に対する丁寧な対応、詐欺防止等、利用者保護に向けた各種対応等について方向性が示されました。

また、事業者意識合わせの場においては、「電話をつなぐ機能WG」に求められた内容の検討に加え、PSTNからIP網への具体的な移行スケジュールの検討や「双方向番号ポータビリティ*8」の実現にかかる費用算出、つなぐ機能POIビルに求められる要件等について議論を行い、事業者間で結論を得て委員会に対し報告しました。

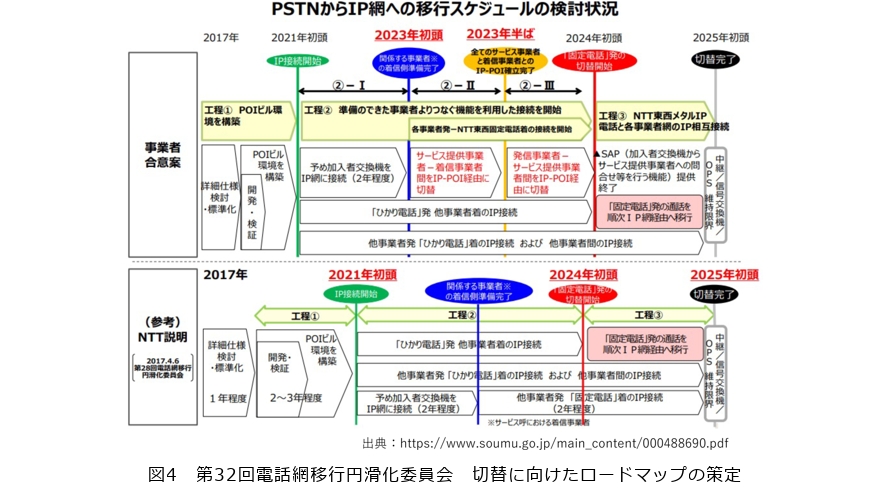

結果、2017年3月28日「第38回電気通信事業政策部会」および、2017年9月27日「第40回電気通信事業政策部会」を経て、

・SIPを用いるIP電話としては、2社間の直接接続を実施(図3)し、料金精算も2社間で行う(ハブ機能を廃止するとともに、複数事業者をまたがる精算を廃止)

・POIは東京・大阪の2カ所に設置することを基本とし(追加のPOI設置は否定されない)、NTT東西がPOIビルを提供する

・新たな開発を要するマイラインについては具備しない

・公衆電話における柔軟課金*9等の日本独自仕様を廃し、一律での料金設定で実施

・回線保留と同等の効用を持つ「5つの機能」を具備するコールバック方式の導入による緊急通報のIP網移行

・2021年よりIP接続を開始し、2023年までに関連する事業者間のIP接続の準備を完了した後、2023年半ばにすべてのサービス呼提供事業者とのIP-POI接続完了を行い、2024年初頭より固定電話の切替を開始するという大きなロードマップの制定(図4)

といった大きな方針を定めるとともに、INSディジタル通信モードの暫定利用を希望するユーザ保護を目的に、INS代替サービスの導入、マイラインを具備しない代わりの通話サービスの卸提供等、既存ユーザを保護する取り組みも同時に行われることになりました。

また、携帯電話番号と同様に、固定電話番号においても双方向番号ポータビリティが導入されるとともに、番号区画内で固定電話番号を持ち運ぶことが可能となるロケーションポータビリティ*10も開始されることになりました。

本方向性によって、従来のNTT東西の交換機において電話番号を解決し、各事業者へ呼を接続する「番号によるルーチング」から、各事業者がユニークなドメインを保有し、そのドメインをIPの仕組みで解決し、該当の事業者に接続を行う「ドメインによるルーチング」へ接続方法の変更が行われることになりました。

*8 双方向番号ポータビリティ:番号を変更せずに通信事業者を変更できる制度。

*9 柔軟課金:着信事業者が発信事業者の通話料金を設定可能となる課金方式。

*10 ロケーションポータビリティ:固定電話番号を地理的に異なる場所でも利用可能にする制度。

マイグレーションの実現に向けた事業者どうしの意識合わせ

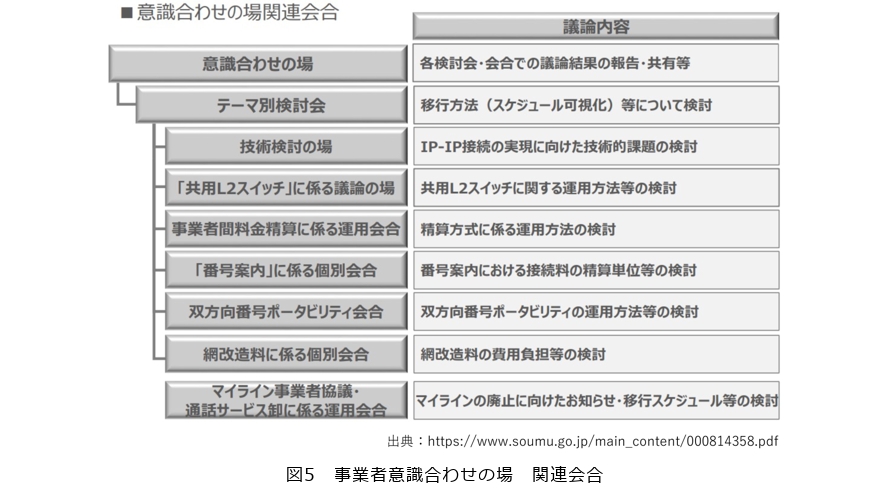

委員会において各種課題に対する具体的な方向性が示されたことから、詳細内容を検討するため、事業者意識合わせの場における検討を細分化し、IPでの接続方式や新たな精算ルール等、テーマごとに議論するための会合(図5)を設置しました。

特に、精算と接続方式については、PSTNで実施していた多段接続から、1対1のメッシュ接続に切り替わることを踏まえ、実現するための技術的課題の検討と精算要件の明確化を行った結果、

・IP接続の実施に向けたIPアドレス等保有ルール、着SBC(Session Border Controller)*11の選択方法の整理

・網間接続に必須となる音声コーデック*12の設定

・アーリーメディア*13の提供方式の確定

・プリコンディション*14の適用方式の整理

・DTMF(Dual-Tone Multi-Frequency signaling)*15の流通方式の設定

・1XY、0AB0、00XYサービスの接続条件

・SIPレイヤの障害検知・普及検知方式の設定

・事業者間精算が可能となるSIP信号の拡張

・事業者網はドメイン名により解決(番号ルーチング*16からドメインルーチング*17へ)

等について一定の整理を図るとともに、一般社団法人情報通信技術委員会(TTC)に対し、「IP-IP接続のつなぐ機能」にかかる標準化検討要望として、各項目の要件に従った信号方式の検討と関連する標準化の制定を要望しました。

*11 SBC:IP電話網の境界でセキュリティ・接続制御・品質管理などを行う装置。

*12 音声コーデック:音声データを圧縮・展開するための技術。

*13 アーリーメディア:通話接続前に相手側からメディア(音声など)を送信する技術。フリーダイヤル等の案内音声や呼び出し音などに利用されています。

*14 プリコンディション:通話開始前に通信条件(帯域・品質など)を確認・確保するための技術。

*15 DTMF:電話機のボタン操作により発生する信号(トーン信号)。

*16 番号ルーチング:電話番号に基づいて通話先を特定・接続する従来の方式。

*17 ドメインルーチング:電話番号ではなく、事業者が保有するドメイン名を用いて通話先を特定・接続する方式。

事業者どうしのIPでの接続開始と切替完了に向けた取り組み

IP接続への切替については、事業者間の接続に先立ち、NTT東西間で2021年1月より接続試験を開始し、2021年5月に商用呼の切替を開始することで、新たな方式でのIP接続が開始されました。

しかしながら、IP接続の完遂に向けては各事業者でフルメッシュの1対1の接続が必要となることから、国内の通信事業者は固定事業者のみならず、移動通信事業者も含め、20社以上の事業者との接続が必要となる一方、各事業者で導入している設備や方式が異なる状況でした。

そこで、事業者間で円滑な接続が進むよう、

① 机上による接続検討

② 試験環境どうしを接続した検証(事前接続試験)

③ 商用環境どうしを接続した検証(相互接続試験)

④ 切替実施

と段階を踏んで、切替まで実施していくことについて事業者間で合意しました。

机上による接続検討においては、接続における標準的なシナリオを準備し、そのシナリオに沿って通信が可能か双方の持つラボ環境等による確認を行った後、事前接続試験において想定どおりの動作をしているかの確認を行い、さらに商用環境でも同様に動作しているか、と段階を踏みながら、確認を丁寧に行ったうえで切替を実現していきました。

なお、切替にあたっては上記試験で見つけきれなかった致命的な不具合が発生した場合、切り戻しを行う必要があり、加えて1対1のフルメッシュでの接続であるため、ある特定の事業者の不具合が原因で多数の事業者の切り戻しが必要な事態も想定され、仮に切り戻しに時間を要した場合、その間利用者にご不便をおかけすることになることから、事業者間で切り戻しに関するルールを制定することで、円滑な切替を実現する方向で合意しました。

実際に接続を行っていく中においては、接続の基本となるJJ-90.30等の各種標準規定において、明確にされていない事項や事業者ごとの標準解釈の違い等を原因とした、接続試験での不具合等が多数発見され、接続の実現に向けては数多くの課題を乗り越える必要がありました。

課題が発見されるたびに事業者で協議を行い、解決方法について合意をとった後、今後、新たな事業者が接続する際に困ることがないよう、合意内容について標準的に反映する営みを2021年以降継続的に行っていき、IP接続を進捗させていきました。

固定電話の一斉切替と全事業者の切替完了

2024年当初より切替開始としていた固定電話発の切替については、2022年12月8日に

・固定電話発の通話料金を2024年1月1日に新しい料金体系に変更

・マイライン提供の終了、通話サービスの移行、INSネットの提供終了・補完策提供を3回に分け、エリアごとに一斉切替・終了すること

を報道発表しました。

固定電話の切替については、切替やサービス廃止がエリアごとに実施されることから、利用されている全ユーザに対しダイレクトメール等で周知対応を行いました。

加えて、すべての事業者の切替完了を実現するため、

① 事業者間の接続試験状況

② 各社装置間の接続工事状況

③ 各社の発信切替状況

について可視化を行うとともに、予定より遅延している事業者に対しリカバリプランを提示していただくなどの事業者ごとのマイクロマネジメントを行うことで、予定どおりの切替を進めていきました。

結果として、2024年12月末日までに、一部事業者(モバイル発の緊急通報呼)以外のすべての切替完了を達成することができ、モバイル発の緊急通報呼においても、2025年6月末をもって切替を完了することで一連の工程を完遂しました。

■参考文献

(1) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/denwa/index.html

(2) https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephone_network/index.html

(左から)畠山 尚久/伊藤 努

佐藤 良憲/壬生 浩二(右上)

本プロジェクトは電話接続方式の転換をめざし、総務省も巻き込んだかたちで、固定電話にかかわる多数の事業者が団結することで、完遂を成し得たプロジェクトであることを感じていただければ幸いです。