グローバルスタンダード最前線

ITU-T SG13の最新動向

ITU-T(International Telecommunication Union–Telecommunication Standardization Sector) SG13(Study Group13)は将来ネットワークのコンセプト検討を担っているグループです。2030年に向けネットワークの低遅延化、低消費電力化、モバイルネットワーク、量子情報処理などさまざまな観点で革新的なネットワーク技術を検討しています。

可児島 建(かにしま けん)/林 理恵(はやし りえ)

NTTネットワークサービスシステム研究所

はじめに

標準化コミュニティにおいてはIMT-2030(International Mobile Telecommunications-2030)、量子情報処理技術、AI/ML(Artificial Intelligence/Machine Learning)の活用、クラウドなど将来ネットワークに関するさまざまな新技術の検討、コンセプトの標準化などの取り組みが行われています。ITU-T(International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector)においては、SG13(Study Group13)が将来ネットワークのコンセプト策定を担当しており、通信キャリア、通信機器ベンダの専門家だけでなく学術機関の研究者などとも連携して、さまざまな新技術の検討が進められています。本稿では直近の会合動向を交えながら、SG13での将来ネットワーク技術の検討状況を紹介します。

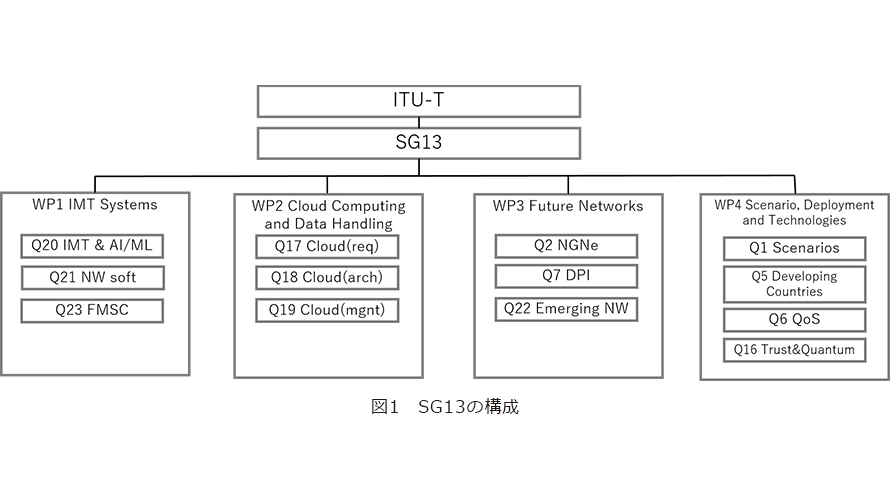

SG13の構成

図1に示すようにSG13には13の課題(Question)が設置され、4つのWP(Working Party)に配置されています。WP1はIMTを担当するWPで、3つの課題が配置されています。そしてWP2はクラウドとデータ処理技術を担当するWPで、3つの課題が配置されています。またWP3は将来ネットワークの新技術を担当するWPで、3つの課題が配置されています。さらにWP4はシナリオ、途上国、量子技術などさまざまなテーマを扱うWPで、4つの課題が配置されています。課題に関しては2024年までの研究会期と基本的に同じ構成であるものの、それまでの3つのWPによる体制から現在の研究会期の4つのWPに改変されています。各WP配下の課題はテーマの親和性が高まり、より効率的な技術議論が進むものと期待されます。

勧告作成などSGの主要な検討はWPと傘下の課題で行われますが、SG13においてはWP、課題以外にさまざまな組織を設置し、勧告作成を補完する活動を行っています。

FG(Focus Group)は特定テーマに関する時限グループです。作業方法などITU-T勧告A。7に規定されていますが、活動期間がおおむね1年、ITU-Tの会員以外の企業、研究機関の参加が可能といった特徴があります。これまでIMT-2020、クラウド、AI活用などさまざまなテーマで集中的に検討が行われ、勧告作成作業を加速する成果を生み出してきました。現在はAIネイティブなネットワークを検討するFG-AINN(Focus Group on AI-Native Networks)が設置され活動しています。

JCA(Joint Coordination Activity)は複数のSGにまたがるテーマに関してSGおよび関連するSDO(Standards Development Organization)間の作業計画の共有、調整などを行うグループです。現在、SG13の配下でAI/MLに関するJCA-AI/ML、 IMT-2020とその発展型に関する JCA-IMT2020が設置されています。また、SG13配下ではありませんが、QKDN(Quantum Key Distribution Network)に関するJCA-QKDNと深い関係にあり、関係する課題の参加者が議論に参加しています。

SG13の活動を各地域で推進するグループとしてRG(Regional Group)があります。SG13においては東欧、中央アジア、南コーカサスを対象としたSG13 RG-EECAT(SG13 Regional Group for Eastern Europe、 Central Asia and Transcaucasia)、 アフリカを対象としたSG13 RG-AFR(SG13 Regional Group for Africa)が設置され活動しています。特にSG13 RG-AFRについては途上国における将来ネットワークをテーマとする課題5と関連が深く、アフリカ諸国からの提案の活性化に寄与しています。

最近の技術議論

■低遅延、低消費電力ネットワークに関する議論

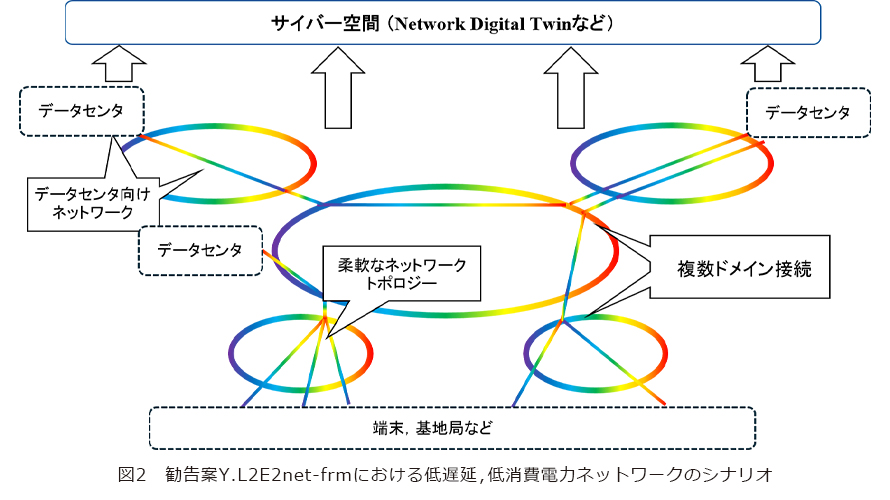

近年、分散クラウド、モバイルにおける無線アクセスネットワークなどの分野において低遅延通信へのニーズが高まっています。また、通信ネットワークにおける低消費電力化への関心も高まっています。従来のパケット型ネットワーク技術では低遅延化、低消費電力化に限界があり、これを克服する技術が求められていましたが、近年APN(All-Photonics Network)など新技術により、これを実現できる見通しが立ってきました。個別の技術としては確立しつつあるものの、事業者間の接続など公衆通信サービスとしての構成をどのようにするべきかといった点についてはまだ検討途上で、この分野におけるITU-Tの取り組みが期待されています。

2024年7月のSG13会合において、NTT、KDDIなど国内の企業より新勧告案Y.L2E2net-frmの提案が行われました。これはAPNなど低遅延、低消費電力の特徴を持った伝送技術を活用し、複数事業者の接続を含め通信ネットワーク全体の構成を記述するものです。図2に示したように本勧告案で想定しているシナリオは、データセンタ間、データセンタと端末・基地局などを柔軟なネットワークトポロジーで接続し、リングで示された複数のドメインにまたがり低遅延、低消費電力の通信サービスを提供するものを想定しています。

本勧告案の作業開始を提案した会合では一部の国々より内容の明確化がまだ必要である等の否定的な見解が示され、技術レポートなどへの格下げも提案されました。NTTも含めた提案元より勧告作成の意義を説明するとともに反対理由に対する反論など説得を続けた結果、承認手続きを技術勧告に適用されるAAP(Alternative Approval Procedure)から規制政策に関する勧告に適用されるTAP(Traditional Approval Procedure)に変更したうえで作業開始を合意しました。本勧告案は2026年度前半の完成をめざして、国内外各社と連携しつつ勧告作成作業を進めています。

本勧告案はユースケースとしてデータセンタ間接続を想定していますが、SG13においてはCNC(Coordination of Networking and Computing)などネットワークとコンピューティングの連携に関する検討も進んでいます。本勧告案の技術の特徴である低遅延、低消費電力がAI/MLの普及伴う電力増大の問題にどのように対応できるのか今後の議論が期待されます。

■IMTに関する議論

IMTに関してはWP1の3つの課題で検討が進んでいます。IMT-2020に関する検討がひと段落したこともあり、IMT-2020の発展型およびIMT-2030を中心に検討が進んでいます。2025年3月の会合ではIMT-2030に関する技術レポートの提案が課題20、21、23にあり、それぞれ作業開始が合意されています。IMT-2030のフレームワークに関するITU-R(International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector)勧告M2160が2023年に承認されており、今後議論の活性化が予想されます。なお、IMTは有線技術と無線技術の組み合わせで構成されていますが、無線技術はITU-Rの所掌のためSG13では優先部分に特化した検討を行うよう、各文書の内容を精査して取り組んでいます。

IMT-2020の発展型の方向性としてAI/MLの活用が求められており、課題20、21を中心に検討が進んでいます。この分野においては2018年から2020年に活動したFG-ML5G(Focus Group on Machine Learning for Future Networks including 5G)、 2020年から2024年に活動したFG-AN(Focus Group on Autonomous Networks)の検討結果を踏まえ活発な寄書提案、勧告作成が進んでいます。

IMTの技術検討のトレンドの1つに衛星通信の利用が考えられています。衛星を利用することで海上や遠隔地など従来のモバイルネットワークで提供困難なロケーションへの通信サービスが適用でき、また低軌道衛星を用いることで低遅延の通信が可能になると考えられています。この分野では中国の提案が活発であり、FMSC(Fixed、 Mobile and Satellite Convergence)として2025年7月時点で27件の勧告案などの作成が進んでいます。

■量子鍵配送に関する議論

量子鍵配送は従来の数学的なアルゴリズムに安全性を依存した暗号技術と異なり、量子力学の原理を利用した暗号鍵共有の仕組みです。計算機の計算量の強化による脆弱性が生じないことから将来にわたって高い安全性を確保できるという利点がありますが、遠距離での運用に課題があり、全国規模あるいは国際的規模のネットワーク構成に課題があります。量子鍵配送は課題16を中心に検討が進んでいますが、QoS(Quality of Service)に関しては課題6でも検討されています。2025年7月の時点で課題16において19件(既存勧告の改定案含む)、課題6において11件の文書の検討が進んでいます。IPsecやTLS(Transport Layer Security)などのセキュリティ関係のプロトコルへの統合やアプリケーションとの連携に関する検討などを中心に検討が進んでいます。

まとめ

本稿では、SG13における将来ネットワークの検討について解説しました。現在の研究会期は2028年までであり、研究会期の終了時点で2030年を実用化目標としているIMT-2030に向けた検討の進展が期待されています。また、AI/MLの活用やコンピューティングとの融合など、これまでSG13で検討を進めてきたさまざまな技術の標準化が進展すると予想されます。また、量子鍵配送などさまざまな新技術もITU-T勧告化を通じて実用化に向け進展すると予想されます。これらの新技術の共通的な基盤として、NTTをはじめとした日本企業より低遅延、低消費電力ネットワークを提案してきました。引き続きこれら将来ネットワークのコンセプト策定を通じた技術の実用化を推進していきたいと考えています。