2026年2月号

特集

APNの領域拡大を支える最新トランスポンダ技術の研究開発動向

- APN

- トランスポンダ

- オープン光インタフェース

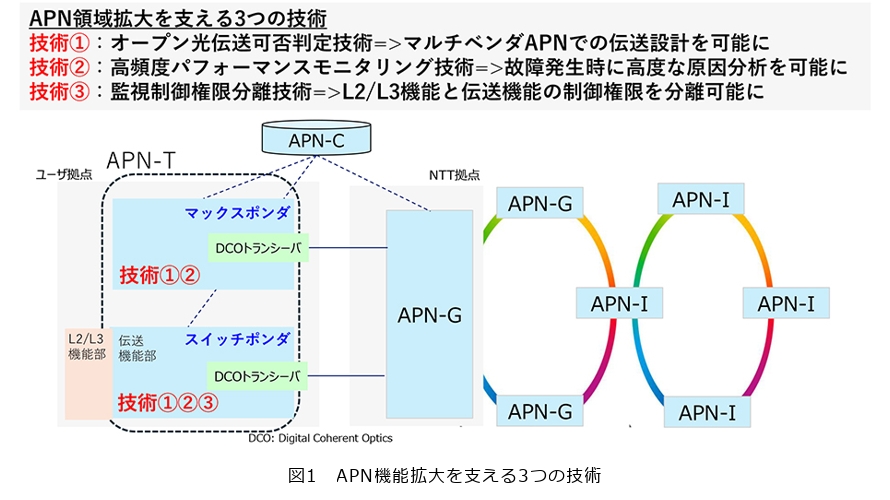

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network) 2.0時代ではAPN(All-Photonics Network)のさらなる拡大に向け、マルチベンダに対応した伝送設計技術、高度な故障原因分析を可能にする高頻度モニタリング技術、そして伝送装置のユーザ拠点設置に向けた伝送装置とルータの一体化を実現するための監視制御権限分離技術が不可欠です。本稿では、これらの技術について紹介します。

村上 正樹(むらかみ まさき)/伊達 拓紀(だて ひろき)

本間 俊介(ほんま しゅんすけ)/臼井 宗一郎(うすい そういちろう)

高橋 賢(たかはし けん)

NTTネットワークイノベーションセンタ

APN拡大に向けた課題と取り組み

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network) 2.0時代のAPN(All-Photonics Network)(1)は、放送業・建築業・製造業など、さまざまな分野での活用が期待されており、その実現に向けてネットワークをさらに広げていくことが重要になっています。その中核となるのが、クライアント信号をAPNに収容するトランスポンダですが、APNの拡大にあたっては大きく3つの課題があります。

1番目は、伝送設計に関する課題です。

特定ベンダによるロックインを回避し、コストを最適化するには「マルチベンダ化」が重要です。伝送装置のマルチベンダ化を実現するためには、標準規格に準拠したインタフェース(2)を実装するだけでは不十分であり、設計段階から「異なるベンダ装置どうしで本当に伝送できるか」を事前に判定する仕組みが必要になります。

2番目は、故障原因分析に関する課題です。

APNが広がるにつれ、多数のベンダの装置が混在してネットワークを構成するようになります。単一ベンダで構成されたネットワークであれば、想定される故障パターンを事前に把握しやすく、原因特定も比較的容易です。しかし、マルチベンダ環境では予期せぬ故障が起こりやすく、その原因分析は格段に難しくなります。そのような原因分析にはトランスポンダのログ情報を詳細に解析する高度な分析技術が必要ですが、高度な分析には光信号の状態が高頻度でモニタリングされている必要があります。トランスポンダの従来のモニタリング間隔では、このような高度な分析について十分な情報が得られないという課題がありました。

3番目は、ユーザ拠点へのトランスポンダの設置に伴う課題です。これまでAPNでは、主にNTT拠点にトランスポンダを設置してクライアント信号を収容してきました。しかしAPNをより広く活用するには、ユーザに近い場所でAPNへ接続できることが望ましく、ユーザ拠点にトランスポンダを設置する必要が出てきます。一方で、ユーザ拠点にスイッチやルータに加えてトランスポンダまで置くと、装置スペースが増加し、保守運用も複雑化してしまいます。そこで、スイッチやルータが持つL2/L3機能と、トランスポンダの伝送機能を一体化した「スイッチポンダ」を導入する構成が検討されています。しかし、APNサービス事業者は伝送機能を監視・制御したい一方で、L2/L3機能はユーザ側で管理したいため、1台のスイッチポンダ内部で監視や制御に関する権限を分離する仕組みが求められます。

これら3つの課題を解決するための技術が、本稿で紹介する「オープン光伝送可否判定技術」「高頻度パフォーマンスモニタリング技術」「監視制御権限分離技術」です(図1)。NTTネットワークイノベーションセンタ(NIC)では、これらの技術確立に加えて、本技術を適用したトランスポンダであるOCT(Open Converged Transponder)の開発も進めています。OCTには、クライアント信号を多重化してAPNに収容する伝送機能を持つ「マックスポンダ」と、伝送機能に加えてL2/L3機能も提供する「スイッチポンダ」の2種類が想定されており、IOWN 2.0時代の多様なユースケースに柔軟に対応できるトランスポンダとして位置付けられています。

マックスポンダ・スイッチポンダ共通関連技術

マックスポンダ・スイッチポンダは共にオープンなインタフェースを持つことで異ベンダAPN-I/Gとの接続が期待されますが、標準規格に準拠したインタフェースを実装するだけでなく、机上での伝送網の設計段階において光学的に接続可能か判定する技術が必要です。さらに、APNのマルチベンダ化や長延化に伴い、従来の監視制御では十分に監視や解析ができない間欠故障の顕在化が懸念されており、今まで以上に高度なモニタリング技術が必要とされています。ここではこれらの技術に関して紹介します。

■オープン光伝送可否判定技術

APNを構成する際には、「この地点Aから地点Bまで、光信号を問題なく通せるか」を事前に判定する仕組みが必要です。これを光伝送可否判定システムと呼びます。もしこの判定をせずに機器を接続してしまうと、通信経路上で光信号が想定以上に劣化してしまい、通信ができなかったり、不安定になったりする危険性があります。

従来の光伝送可否判定システムには、大きな制約がありました。ラインシステム(APN-I/G)とトランシーバ(APN-T)の詳細な特性を、システムベンダが自社の中だけで管理しており、そのベンダが「この組み合わせならOK」と認めた機器しか利用できませんでした。たとえトランシーバやトランスポンダを他社製に変えたくても、ベンダが想定していない組合せだと、伝送可否を判断できないため、実質的には選択の自由がありませんでした。これはマルチベンダ構成のネットワークをつくりたい事業者にとって、大きな課題となっていました。

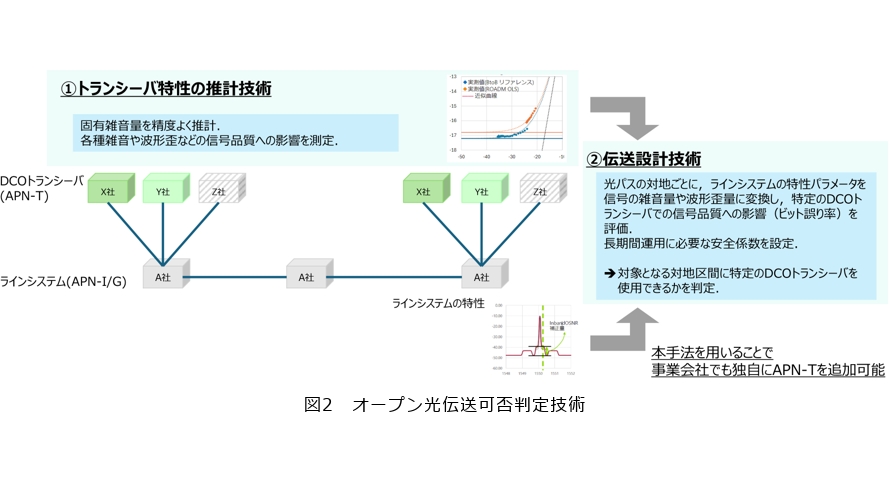

この問題を解決する考え方が「オープン光伝送可否判定技術」です(図2)。これは、ネットワークを構成する機器が複数ベンダにまたがっていても、共通のルールとパラメータを使って「伝送できるかどうか」を判断できる技術です。特定ベンダ内だけで管理している光特性に依存せず、オープンに評価できるのがポイントです。

オープン光伝送可否判定技術は、大きく2つの要素から構成されます。

1番目は、トランシーバ(APN-T)の特性を推計する技術です。ここでは、そのトランシーバ固有の雑音量(ノイズ)を正確に見積もり、さらにさまざまな雑音や波形の歪みが、実際の光信号の品質にどのような影響を与えるかを測定しモデル化します。例えば、どの程度の雑音までなら、ビット誤り率が許容範囲に収まるか、といったことを数値として扱えるようにします。

2番目は、推計されたトランシーバ特性とラインシステムの特性から実際に伝送可否を判断する伝送設計技術です。具体的には、ある拠点間の光パスごとに、ラインシステムのパラメータを信号の雑音量や波形の歪み量に変換し、特定のトランシーバを使った場合に、最終的な信号品質(ビット誤り率など)が許容範囲内に収まるかを計算します。さらに、長期間の運用で機器が劣化したり、環境が変化したりすることも見越して、安全係数(マージン)を上乗せします。そのうえで、特定の対地区間において候補のAPN-Tを利用できるか、伝送可否を判定できるようにします。

このように、オープン光伝送可否判定技術では、①トランシーバの特性推計、②トランシーバとラインシステムの特性に基づいた伝送設計という2つのステップに分けて考えることで、ベンダに依存せずに光パスの可否を判断できるようになります。その結果、事業者は複数ベンダの機器を自由に組み合わせつつ、安定した光伝送ネットワークを設計・運用できるようになります。

■高頻度パフォーマンスモニタリング技術

トランスポンダのマルチベンダ化やAPNの長延化が進むと「間欠故障」と呼ばれる、一瞬だけ発生してすぐ消えてしまうようなエラーが増加するリスクがあります。間欠故障は原因を特定することが難しく、現場の保守作業が増えることが懸念されています。

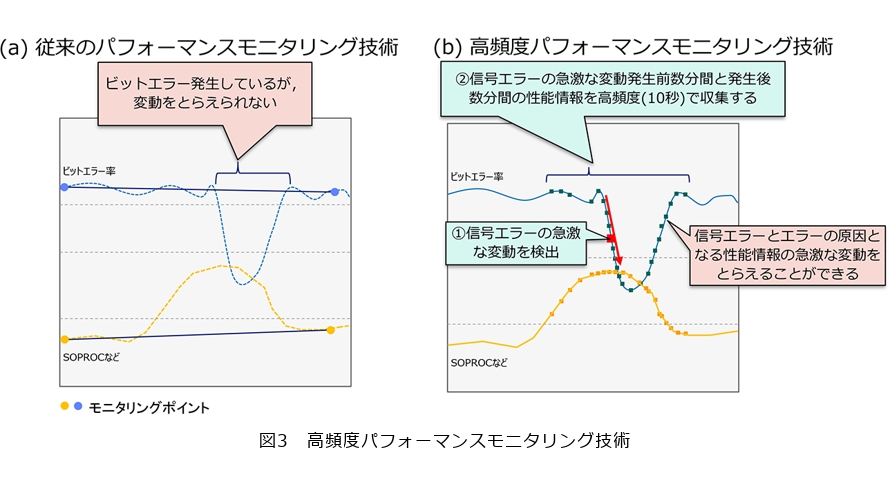

従来の監視方法では、APN-Tが送受信している光信号の状態を15分ごとに記録していました。これは経年劣化などの長期的な傾向を把握するには十分ですが、数秒〜数十秒だけ発生する一時的な故障は、15分ごとのスナップショットに映らないことが多くなります。つまり、実際には一瞬エラーが起きていても、ログ上では何事も起きなかったことになってしまうサイレント故障が増えるリスクがあります。

この課題を解決するために考えられたのが、「高頻度パフォーマンスモニタリング技術」です(図3)。これは、APN-Tの状態を約10秒ごとといった短い間隔で監視し、光信号の状態が大きく変化したときに、その前後のデータを集中的に記録する仕組みです。本技術により故障の兆候や原因をより正確に追いかけることができます。

しかし、単純に10秒ごとにログを残そうとすると従来のロギングシステムでは課題が存在します。例えば、従来のように15分ごとの情報を保存する場合に比べて、10秒ごとに保存するとデータ量は約150倍にも膨れ上がってしまうため、大容量のストレージが必要となります。

そこで今回のロギングシステムでは、ストレージを1次保存領域と2次保存領域の2段構成に分けて使う工夫をしています。まず、1次保存領域には直近数分間だけの情報を保存します。ここは一時的なバッファのようなもので、常に最新のデータだけが残り、古いデータは上書きされていきます。

もし監視中に、光の状態が大きく変化した(=故障や異常の可能性がある)ことを検知した場合、そのタイミングで1次保存領域にたまっている直近数分間のデータを、2次保存領域へコピーします。さらに、変化が起きた「その後の数分間」のデータも、2次保存領域に追加で保存します。こうすることで、「異常が起こる前の様子」と「異常が起こった後の様子」の両方を、細かい粒度(約10秒間隔)のログとして確保できます。

この方法のポイントは、常に大容量のログを取り続けるのではなく、怪しい変化があったときだけ、その前後を詳しく残すという点です。これにより、必要以上にストレージを増やさずに、高精細な監視データを効率良く蓄積することができます。

2次保存領域に残されたこれらの詳細ログは、上位の制御装置であるAPN-Cに送られます。APN-Cは、この高精度なログ情報を使って故障原因の分析を行い、どの機器や区間に問題があったのかをより正確に切り分けられるようになります。その結果、サイレント故障が発生した場合でも、現場での原因切り分け作業(人手による調査や交換作業など)を減らすことができ、保守稼働の削減やネットワークの信頼性向上につながります。

スイッチポンダ関連技術

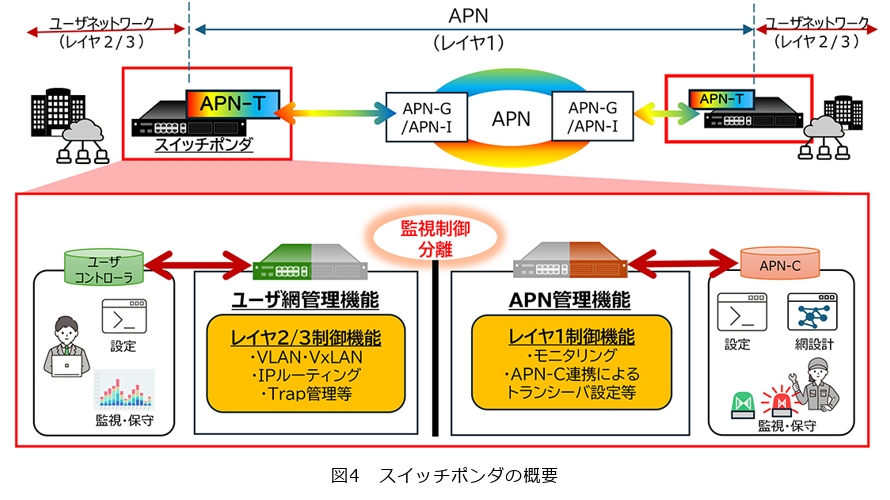

NICでは、多様なAPNサービスの提供形態の実現に向け、スイッチポンダの開発に取り組んでいます。「スイッチポンダ」は、Ethernet/IPによるパケット転送を行う「スイッチ」とEthernet/IPベースの電気信号を伝送用の光信号に変換する「トランスポンダ」からなる造語で、APNにおける光パスの終端点となるトランシーバ(APN-T)とEthernet/IPによるパケットの転送機能を併せ持つネットワーク装置です(3) (図4)。

近年、デジタルコヒーレント光技術の発展により、トランシーバの小型化と省電力化、高性能化が進み、プラガブル型のトランシーバとしてスイッチやルータへ直接搭載できるようになっています。このように、ルータやスイッチにDWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)機能を統合し、直接光ネットワークに接続する技術はIP over DWDMと呼ばれます。IP over DWDMにより、従来ではルータと伝送装置の間に光と電気の変換を行うトランスポンダ装置が必要なところ、ルータやスイッチを直接光ネットワークに接続することができ、装置コストの削減や省スペース化を見込むことができます。また、お客さまは、NTTから提供されたトランシーバを自身が所有するルータ・スイッチに装着することで、簡単にAPNへ接続することができます。

IP over DWDMが注目されるきっかけの1つにOpenZR+規格の登場があります。OpenZR+は、OIF(Open Internetworking Forum)が定める400ZR標準仕様に、光伝送装置で広く採用されているOpenROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)機能を統合したMSA(Multi-Source Agreement)です。QSFP-DDやOSFPといったルータ・スイッチで広く使われているフォームファクタでもサポートされており、100〜400 Gの柔軟なレート対応や最大600kmのリーチによるメトロ・リージョナル用途への対応、そして高い電力効率などの特徴があります。現在、800 G OpenZR+準拠のトランシーバも出始めており、AIやクラウドトラフィック急増に対応するための高容量・長距離接続を可能にする規格として、ハイパースケーラや通信事業者に期待されています。

NICでは、ホワイトボックススイッチと内製ネットワークOSであるBeluganos(4)、および 400 G OpenZR+準拠のトランシーバを用いたOCTスイッチポンダタイプの開発を進めています。OCTスイッチポンダタイプは、OCTマックスポンダタイプと同様に、オープン光伝送可否判定機能と高頻度パフォーマンスモニタリング機能を具備していることに加え、Ethernet/IPのレイヤ2/3の管理とAPN-Tのレイヤ1の管理を切り離し、それぞれ独立で制御できるようにするための制御権限分離機能を持ちます。

■監視制御権限分離技術

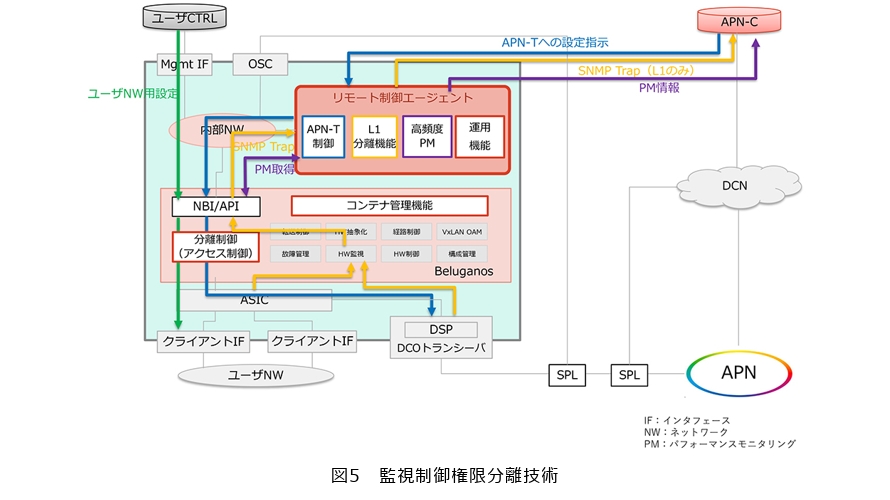

監視制御権限分離技術は、主にユーザとAPNサービス提供事業者とでネットワーク装置に対する設定および監視を行う制御範囲を分離するための機能です(図5)。従来の光伝送サービスでは、サービス提供事業者が光パス設計や運用管理を担い、品質を担保しています。本機能により、トランシーバの設定や管理をAPNサービス提供事業者が保有するコントローラ(APN-C)から自動で行うことができます。

本機能は、NACM(Network Configuration Access and Control Model)と、スイッチポンダのホストOSのKubernetes上で動作するコンテナアプリケーションRCA(Remote Control Agent)から実現されます。NACMはネットワーク装置の制御用インタフェースであるNETCONF/RESTCONFに対するアクセス制御モデルで、利用者ごとに使用可能な操作種別(readやwrite)やアクセスできるデータを制限することが可能です。これにより、ユーザとAPNサービス提供事業者がアクセスする機能範囲を分離することができます。RCAは、ホストOSとコントローラとの間のインタフェースを仲介する役割を担います。レイヤ2/3の制御を行うルータ・スイッチとレイヤ1の制御を行う伝送装置では、求められる機能やデバイス管理のデータモデルが異なります。RCAがトランシーバの制御や監視に使用するデータモデルを変換することで、OCTスイッチポンダはOCTマックスポンダやほかの伝送装置と共通のインタフェース仕様で制御・管理することができるようになります。

RCAは、ほかにも高頻度パフォーマンスモニタリング機能や警報通知機能など、伝送装置としての管理に必要な機能を具備します。コンテナアプリケーションとして実装することで、APNサービス用途など、必要に応じてアドオンして使用することができます。

今後の展開

本稿ではAPNの領域拡大を支える3つの技術(オープン光伝送可否判定技術、高頻度パフォーマンスモニタリング技術、監視制御分離技術)について紹介しました。NICではこれら3つの技術を適用したOCTの実用化に取り組んでおり、2025年10月に実施したフィールドトライアル(5)では、商用環境において、OCTスイッチポンダとAPN-Cを連携させた自動レストレーション切り替えおよびオンデマンド増速の実証を行いました。今後も多様化する次世代のユースケースにも対応できるAPNの実現をめざし、技術確立と伝送装置の実用化を進めていきます。

■参考文献

(1) 齊藤・茶木:“APNサービス提供に向けた取り組み,”NTT技術ジャーナル,Vol.35,No.7,pp.18-30,2023.

(2) 西沢・可児・濱野・高杉・吉田・安川:“IOWN Global Forumにおけるオープンオールフォトニクス・ネットワークの検討,”NTT技術ジャーナル,Vol. 34, No. 3, pp. 12-16,2022.

(3) https://www.rd.ntt/iown_tech/post_68.html

(4) https://group.ntt/jp/newsrelease/2023/03/28/230328b.html

(5) https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/12/18/251218a.html

(上段左から)村上 正樹/伊達 拓紀/本間 俊介

(下段左から)臼井 宗一郎/高橋 賢

本稿ではIOWN 2.0時代を支えるオープン光伝送可否判定技術、高頻度パフォーマンスモニタリング技術、監視制御分離技術を紹介しました。今後も次世代のサービスを提供できるAPNの実現に向けて取り組んでいきます。