2026年2月号

特集

IOWN 2.0時代の社会実装に向けた取り組み

- APN

- DCI

- 実証

本稿では、これまでのユースケース開拓や実証の取り組みを通して得た知見や顧客ニーズを踏まえ、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)2.0時代の技術開発動向を、その効用とセットで紹介します。また、NTT IOWNプロダクトデザインセンタ(IDC)で検討中の適用ユースケースについても紹介します。

坂本 誠治(さかもと せいじ)/坂本 健(さかもと たけし)

NTT IOWNプロダクトデザインセンタ

はじめに

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)は、さまざまな領域で光電融合(PEC:Photonics-Electronics Convergence)デバイスを適用し、ネットワークのエンド-エンドの光化に加えコンピュータの内部まで光を届けることでその仕組みを刷新し、エネルギー効率を高めるという、光の技術を軸とした次世代情報通信基盤です。このIOWN構想は、キーパーツである光電融合デバイスの進歩に伴い、IOWN 1.0、IOWN 2.0、IOWN 3.0、そしてIOWN 4.0と段階的に技術を進歩させていく計画となっています(1)。

IOWNの最初の実装となるIOWN 1.0は中継装置やデータセンタ間といった比較的長距離通信を担う光電融合デバイス(PEC-1)を用いたもので、高速・大容量・低遅延なネットワークサービス「APN IOWN 1.0」としてすでに2023年からNTT東日本およびNTT西日本が商用サービスを提供しています。IOWN 1.0に続くIOWN 2.0はボード間接続といった短距離を大容量・低消費電力で接続できる光電融合デバイス(PEC-2)により光電融合のコンピューティング領域への適用をねらうものであり、PEC-2を活用したコンピューティングシステムとしてData-Centric Infrastructure(DCI)の実用化を進めています。

このように、IOWNは通信をメインとする1.0から、コンピューティングに範囲を広げた2.0の時代に入りましたが、このIOWN 2.0の時代ではIOWN 1.0として登場したAll-Photonics Network(APN)による通信と、IOWN 2.0として登場したDCIによるコンピューティングを組み合わせた「IOWN光コンピューティング」により、さらにIOWNの可能性を広げていきます。

本稿では、IOWN 2.0時代に求められるAPNの高度化、およびIOWN 2.0で新たに登場するDCIについて紹介します。さらにはIOWN 2.0時代の中心となる、DCIとAPNとを組み合わせたIOWN光コンピューティングに向けて、NTT IOWNプロダクトデザインセンタ(IDC)の取り組みを紹介します。

提供中の商用APN

APNでは、2030年の目標性能(電力効率100倍、伝送容量125倍、エンド・ツー・エンド遅延200分の1)の実現をめざし、さまざまな研究開発に取り組んでいますが、「APN IOWN 1.0」の提供開始後、NTT東日本・西日本は、お客さまのご意見および研究開発成果を踏まえ、さらなる利便性向上に向け「All-Photonics Connect powered by IOWN」の提供を始めています(2)(3)。

その特長としては、従来の「APN IOWN 1.0」の持つ高速・大容量、低遅延・揺らぎゼロに加えて、①ユーザ拠点間の帯域保証型通信としては世界最高水準の最大800Gbit/sの帯域対応、②提供エリア内の2拠点であればどこでもポイント・ツー・ポイント接続を可能とする広域エリアでのサービス提供、③100Gbit/s品目および400Gbit/s品目におけるイーサネットインタフェース対応、および回線終端装置をNTT通信ビルに設置することによるお客さま拠点の省スペース化・低消費電力化、の3つの機能です。

NTTドコモビジネスからは、お客さまの通信インフラに対する高度化ニーズに対応した都道府県間をまたぐ通信サービスである「APN専用線プラン powered by IOWN」を2024年3月より提供を開始し(4)、その後、2025年10月からは、「APN専用線プラン powered by IOWN」を「docomo business APN Plus powered by IOWN」に統合し、オンデマンドで帯域変更が可能な回線メニューの追加や、さらなる広帯域メニューの拡充などの機能強化により、AI(人工知能)時代に最適なAI-Centric ICTプラットフォーム構想を支える中核サービスとして展開しています(5)。

現状のAPNの主なユースケース

APNの国内外での展開については、さまざまな業界においてビジネス利用を拡大中です。

■放送業界への適用

近年、ネットメディアの需要拡大が進む中において競争が激化しており、映像制作の効率化・DX(デジタルトランスフォーメーション)化が強く求められています。スポーツやコンサートなど撮影場所からの臨場感あふれる生放送へ対応するためには、高額な中継車の保有と多くのスタッフの長時間にわたる現地対応に対する効率化が喫緊の課題でした。大容量、低遅延といった特長を持つAPNでさまざまな撮影現場と制作拠点とを接続することで、中継車や多くのスタッフを現地に送ることなく高品質なコンテンツをリアルタイムに制作できる映像プロダクションDXが可能となります。

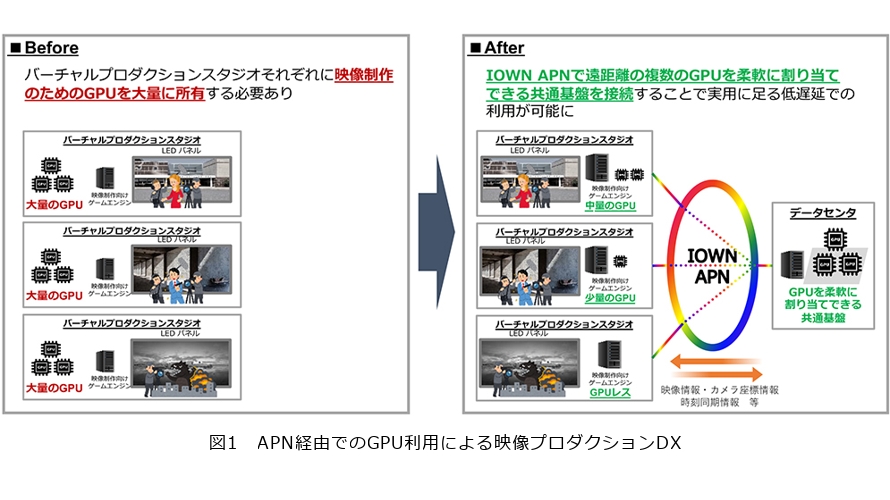

2025年11月開催のNTT R&D FORUMでは、映像プロダクションDXの1つであるバーチャルプロダクションという手法に関して、遠距離に分散された複数のGPUをIOWN APNで接続することで、制作現場に高性能な機材を常設せずとも、高品質の映像制作を低遅延で実現可能であることを確認しました(6)(図1)。

■建設業や製造業への適用

建設業や製造業において、近年は働き方改革推進や人手不足に対するDX等の対策が急務であり、遠隔地からの機械操作や集中管理による抜本的な業務効率化の検討が進んでいます。

2023年11月開催のNTT R&D FORUMでは、NTT武蔵野研究開発センタに設置したコックピットを用い、千葉のフィールドに設置した油圧ショベル、大阪のフィールドに設置したタワークレーンを操作する実証を行い(7)、500kmある東京〜大阪それぞれのロケに設置したAPN装置間においても往復わずか数msの遅延を実現するAPNを利用することで、現場での重機操作と遜色ない操作性を実現しました。

IOWN Global Forumでは、山岳トンネル施工管理における遠隔化・自動化のユースケースが整理され、遠隔監視・遠隔解析・遠隔臨場・リモートモニタリングでのAPN活用を議論しています(8)。2025年11月開催のNTT R&D FORUMでは、工場と300km離れたデータセンタからAPN経由でAI外観検査するなどの実証を行い、統一品質基準の確立と生産性の向上につながることを確認しました。加えて、制御ソフトウェアのクラウド化により、制御周期20ms以内で生産設備の遠隔制御が可能なことを確認し、現地派遣工数の削減と、複数の工場をまたがる生産性の向上が期待されます。

■データセンタ間での適用

近年、都市部でのデータセンタの用地確保はますます困難になる中でデータセンタの郊外化による用地・電力確保が急務となっていますが、情報通信インフラと電力インフラの連携を進めていく「ワット・ビット連携」により、情報インフラの拡充とともに再生可能エネルギー等の柔軟な活用により消費電力効率の最大化をめざす動きが加速しています。

都市と郊外のデータセンタ間を接続するようなエリアをまたいだデータセンタ間接続においては、郊外の再生可能エネルギー等を活用した効率的な計算処理を実現できることから、APNによる高速・大容量・低遅延での接続を用い高度な分散処理が可能となります。

これからのAPNの進化

さまざまな業種・業態のお客さまにAPNをご活用いただき、課題解決につながることを確認してきましたが、一方で、より柔軟に利用したいというご要望をいただいており、これをIOWN 2.0時代のAPN機能開発に反映し、実用化を進めています。

■お客さまのAPNへの期待

放送業界において、例えば、スポーツ中継で映像プロダクションDXに取り組む場合、サッカーと野球では開催場所が異なるため、多数のスタジアムが存在する中で、スポーツの種別などに応じてAPNの接続先を変更するという利用形態が求められます。スタジアムを利用する際は、中継時間および事前事後の準備に必要となる最低限の期間だけを利用することで、施設利用料を抑制する必要があるため、映像プロダクションDXで活用するAPNもオンデマンドで接続対地を変更できる必要があります。加えて、映像プロダクションの作業場所を複数社でシェアリングする場合に、各社の利用状況に応じて必要なGPUリソース等を効率的に割り当てたいといったコンピューティングへのニーズもあります。

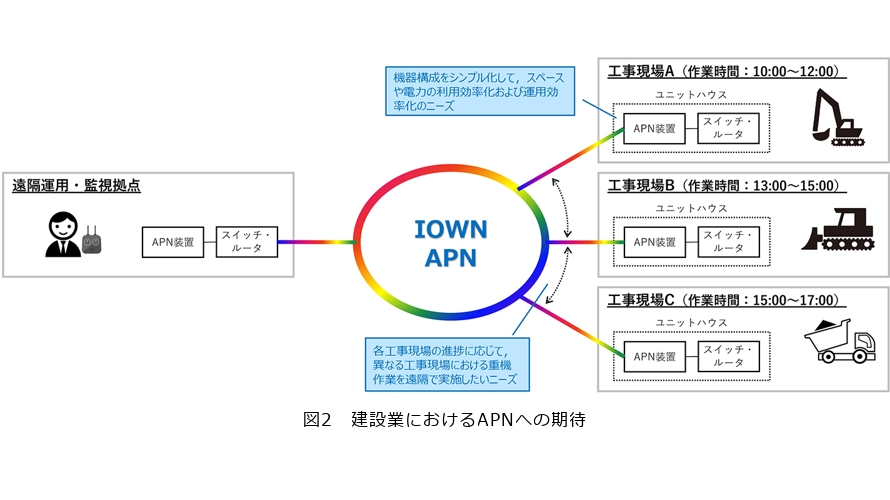

建設業においても、例えば、午前と午後で異なる工事現場における重機の作業を遠隔で実施したいというケースがあり、お客さまがAPNを利用したい拠点が短期間で変化するため、APNのオンデマンド利用ニーズがあります。加えて、工事現場に通信機器を設置する場合、同一敷地内のユニットハウスを利用するケースが多く、利用可能なスペースや電力容量が限定的であるため、それらのリソースを効率的に利用したいというニーズがあります。各工事現場での通信機器の数を減らして構成をシンプル化したいという要望もいただいています(図2)。一方で、今後、施工の遠隔化や自動化が進んでいくと、AIを活用した工事現場の危険予知などの必要性が想定され、各工事現場からAI処理に必要なコンピューティングリソースにアクセスして利用可能となることへの期待もあります。

■これからのAPNの技術開発

今後、APNの適用ユースケースを拡大・多様化していくうえで、お客さまの利便性向上に資する追加機能開発が求められています。

APN利用時の機器を小型化および機器数を減らし、低消費電力化を実現する技術として、オープンコンバージドトランスポンダ(OCT:Open Converged Transponder)が検討されています。プラガブルモジュール形態の光トランシーバを開発し、スイッチやルータなどのレイヤ2/3の装置に、レイヤ1の伝送機能の一部を搭載することで、装置統合による装置コスト・電力・設置スペースの低減が期待されます。

APN提供のための制御・運用・インテリジェント機能を実現する技術として、APNコントローラ(APN-C)の開発も進めており、前述のOCTを含むマルチベンダの機器制御を行います。APN-Cは、限られた波長リソースの共有、および効率的なルート設計・波長設計を可能とする機能などを担い、数十分程度のオンデマンドでの光パス切替を実現することで、APNの接続拠点を柔軟に変更するサービスの提供をめざしています。

そのほかにも波長を活用したさまざまな接続に対応するための波長変換技術や、グローバルへの展開も加速させていく観点から納期短縮に資する光波長パス伝送モード自動最適化技術(AOPP:Automatic Optical Path Provisioning)、さらなる大容量化を実現する1.6Tbit/sの光伝送技術など幅広い研究開発を進めています。

通信からコンピューティングへのIOWN展開(IOWN 2.0)

APNによって立ち上がったIOWN 1.0に続き、光電融合のコンピューティング領域への適用をねらうIOWN 2.0では、光電融合デバイス(PEC-2)を用いてコンピュータのリソース間を接続することにより低消費電力化を実現するDCIがIOWNを支える技術として新たに登場します。これによりIOWNは通信をメインとする1.0から、コンピューティングに範囲を広げた2.0の時代へ移りますが、IOWN 2.0の時代ではIOWN 1.0として登場したAPNによる通信と、IOWN 2.0として登場したDCIによるコンピューティングを組み合わせた「IOWN光コンピューティング」により、さらにIOWNの世界を拡大していきます。

DCIの取り組み

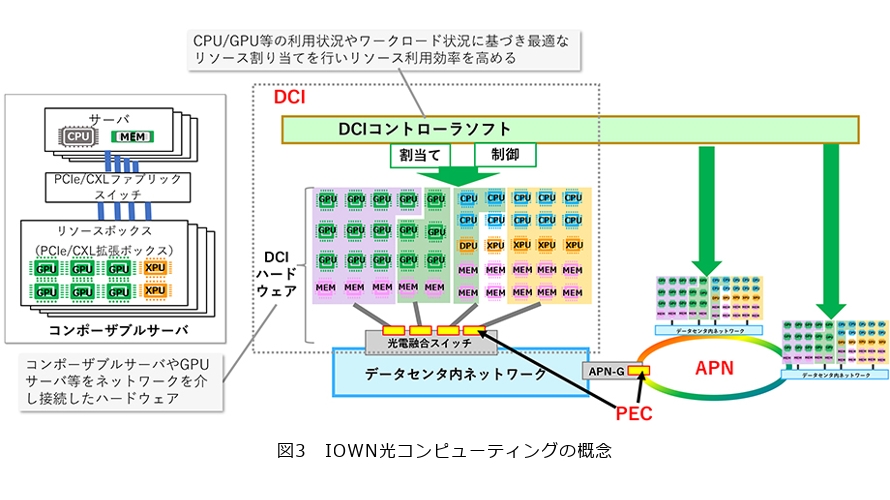

DCIは、広帯域・低遅延で相互に接続されたCPUやGPUといったコンピューティングに用いるリソースの利用効率を高めることにより、従来より電力効率やコストが優れたコンピューティングシステムを提供するものです。CPUやGPU等のコンピューティングリソースを広帯域・低遅延でつなぐとともに、データの発生場所や保存場所、利用場所といったデータの流れを中心にした「データセントリック」の考え方に基づき、処理の分散(ディスアグリゲート)と接続を最適化することで、演算・メモリ・ストレージや通信といったリソースの利用効率を高めます。このDCIを、光電融合デバイスや低遅延なAPNといった光を活用した技術を用いて具現化したものが、IOWN光コンピューティングです(図3)。

APNは前述したようにすでにサービス提供されており、実サービスに基づくユースケース開拓が進んでいますが、DCIについても、その実用化に向けてPoC(Proof of Concept)や実証を積極的に実施しています。その実証の1つとして、2025年の大阪・関西万博でフィールド実証を行いました。以下にDCI技術の詳細と、IOWN光コンピューティングのフィールド実証での結果を紹介します。

DCIを支える技術

図3に示されるように、DCIとは複数のコンポーザブルサーバやGPUサーバ等ネットワークを介して接続したハードウェアと、この相互に接続されたCPUやGPU等のリソースを最適に割り当てる「DCIコントローラ」によって構成されます。それぞれの構成要素について、以下に説明します。

■コンポーザブルサーバ

従来のサーバではCPUやGPU、メモリ、ストレージなどを1つの箱の中に収め「サーバ」を構成するのに対し、コンポーザブルサーバはCPUが載った複数のサーバと複数のGPUやストレージを収容できるBOX、多数のCXLメモリが載ったBOXなど、各種コンピューティングリソースが載った箱をPCI-eまたはCXLファブリックスイッチによって接続したものであり、CPU、GPU、ストレージ、CXLメモリを自由度高く組み合わせて利用できるものです。従来のサーバでは、例えば1つのCPUと4個のGPUが載ったサーバがあった場合、1つのCPUに2個のGPUが欲しいユーザに対しては2個のGPUが余ってしまい、GPUが無駄になってしまいます。これに対しコンポーザブルサーバでは、CPUに組み合わせるGPUやメモリなどのコンピューティングリソースの数を要求に合わせ比較的自由に組み合わせることができるため、使われない無駄なGPUやメモリを減らすことができるメリットがあります。コンポーザブルサーバの詳細は本特集記事『DCIの技術開発におけるマルチベンダコンポーザブルサーバ実現の取り組み』にて解説されていますので、そちらをご覧ください。

■PEC-2

DCIではコンポーザブルサーバなどを大量に効率良く接続するデータ用ネットワークが重要な役割を果たします。特に今後のAI用データセンタでは複数のサーバ(GPU)がお互いに連携し大量のデータをやり取りして処理を進めるため、通信帯域が著しく増大し、かつ通信帯域を確保するためにサーバに複数のネットワークカードを搭載するケースなどもあり、ネットワークのポート数も増大しています。そのため、通信装置のコスト・電力が無視できないほど大きくなってきており、ネットワークスイッチの大容量化・低電力化の要求が強まっています。このネットワークスイッチの大容量化・低消費電力を実現するのがPEC-2と呼ばれる光電融合デバイスです。PEC-2とは、大容量スイッチを小型・低電力で実現する際に重要になる電気と光の変換を行う光トランシーバを、従来技術に比べ飛躍的な大容量・低消費電力にできる技術であり、後述の大阪・関西万博においては、OIF標準に準拠した400Gbit/sのトランシーバの8倍となる3.2Tbit/sの通信速度を1台のモジュールで実現するPEC-2デバイスを用いました。このPEC-2では従来のトランシーバより帯域当り電力が半分程度に削減でき、AIデータセンタに必要となる大容量かつ低消費電力なスイッチを実現するキー技術となります。万博時のPEC-2は3.2Tbit/sでしたが、現在さらに6.4Tbit/sに大容量化された改良版のPEC-2デバイスを開発中です。PECの詳細については、本特集記事『PEC-2を搭載した大容量・低消費電力な光電融合スイッチ』に詳細が説明されています。

■DCIコントローラ

IOWN光コンピューティングの概念で重要な役割を果たすのが、これらを統合して制御するDCIコントローラです。DCIコントローラは1つのデータセンタだけでなく、複数データセンタのリソース・電力状況を考慮しつつ適した計算資源の割り当てを実施できます。このDCIコントローラは「アプリケーションフレームワーク」と「動的ハードウェアリソース制御(DHRC:Dynamic Hardware Resource Controller)」からなり、アプリケーションフレームワークがDCIのリソースを効率的に利用できるようチューニングしたソフトウェアのテンプレートを提供します。さらに、DCI上でのアプリの実行に際しては、現在のリソース利用状況とワークロードに対し最適なリソースの割り当てがDHRCによって行われます。これらにより、リソースの利用効率を高めることができ、コストや電力の削減を実現します。

IOWN 2.0サービスの実例

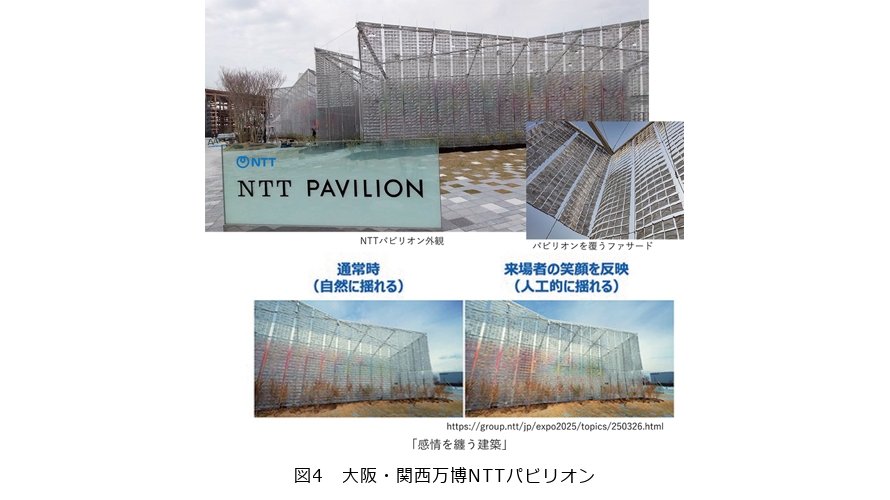

2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪市の夢洲で開催された大阪・関西万博において、NTTは「時空を旅するパビリオン」というコンセプトのもとパビリオン展示を行いました。

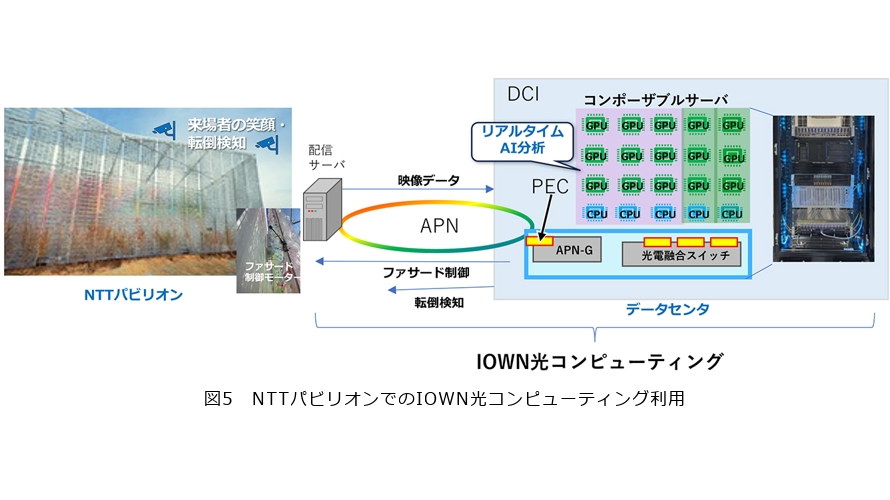

今回、会場-データセンタ間をAPNでつなぎ、データセンタに設置したDCIを用いてNTTパビリオンでのサービスを提供することにより、IOWN光コンピューティングの概念を実証しました。大阪・関西万博のNTTパビリオンでDCIを用い提供したサービスは、以下の2種類です。

■ファサード制御(表情分析)

NTTパビリオンは「感情を纏う建築」という建築コンセプトにより、「感動や熱狂と呼応して振動し、パビリオン全体が感情を持った生命体のように蠢(うごめ)く」という斬新な演出を行いました。図4にNTTパビリオンの外観を示しますが、パビリオン来訪者の感情を反映し、盛り上がり状態に応じてパビリオンを覆う幕を人工的に揺らすという演出にあたり、この来訪者の表情を読み取り、感情の推論を行うシステムにDCIを利用しました。

■会場内みまもり(転倒者検知)

NTTパビリオンの安全かつスムースな運用のために、カメラ映像からパビリオンの混雑状況や入場数のカウントを行う解析や、パビリオンのエリア内にて体調不良で倒れた来訪者や事故等を検出するための映像解析にもDCIを利用しました。

■万博で利用したシステム構成

図5に万博で利用したシステム概略を示します。会場ではパビリオン内部で十分なサーバスペースや電力の確保が難しかったため、電力消費が大きいGPUを利用せず、消費電力が少ない小型のサーバだけ設置し、消費電力が大きいAI分析を行うサーバは万博会場から数10km離れた電力やスペースが十分確保できる大阪市内のデータセンタで処理する構成としました。

万博会場にはカメラで撮影したデータをデータセンタへ送る配信サーバが配置されており、この配信サーバからAPN経由で映像データがデータセンタへ送信されます。データセンタには複数のGPUを搭載したコンポーザブルサーバやGPUサーバが設置されており、表情分析と転倒者検知のアプリの要求に合わせGPUが適切に割り当てられています。送信されたデータを、従来のスイッチより消費電力が少ない光電融合スイッチを経由して各サーバのGPUに適切に割り振り、それぞれのAI分析を実施し、その結果をファサード制御の情報としてNTTパビリオンへ送り返すとともに、転倒検知等の通知を行います。

このように、万博会場からAPNで遠隔のデータセンタに接続し、光電融合スイッチで接続されたサーバ上のGPUをアプリケーションごとに適切に割り当てるというIOWN 光コンピューティングの概念を具体化した構成によって、APNやDCIの各要素を利用しなかった場合と比較し優れたGPU利用率や低い消費電力で184日間にわたり実サービスを提供し、万博の成功に貢献しました。

今後の展望

本稿では、IOWN 1.0として立ち上がったAPNの活用例とそこから得られたお客さまの期待、それらをもとにしたAPNの将来に向けた技術開発動向の概要を説明しました。さらにIOWN 2.0を支えるDCIの技術について説明し、DCIとAPNを組み合わせたIOWN光コンピューティングの大阪・関西万博での実装例について紹介しました。今後は、IOWN 2.0に向けて高度化されたAPNやDCIのさらなる実用化実証を通じて、IOWN 2.0の社会実装に貢献していきます。

■参考文献

(1) https://journal.ntt.co.jp/article/37949

(2) https://business.ntt-east.co.jp/service/koutaiikiaccess/

(3) https://business.ntt-west.co.jp/service/network/iown/

(4) https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2024/0229.html

(5) https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/0918.html

(6) https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/11/14/251114a.html

(7) https://group.ntt/jp/newsrelease/2023/11/09/231109b.html

(8) https://journal.ntt.co.jp/article/37050

(左から)坂本 誠治/坂本 健

お客さまやパートナー企業様との実証を通じて、各ステークホルダの方々のニーズや期待をしっかり受け止め、課題解決に資するような付加価値を、ご利用いただきやすいかたちで提供できるように、IOWNのサービス化・プロダクト化を推進していきます。