グローバルスタンダード最前線

ITU-R・APTにおける無線LANの制度の議論状況

近年のスマートフォンやPC・AV機器・生活家電などにおいて無線LANを用いたデータ通信量が急増しており、高速化・高品質化に必要となる無線LANが利用できる周波数の拡張に対する需要が増加しています。このような状況に対して、国際標準化機関の1つであるITU-R(International Telecommunication Union-Radiocommunication Sector)およびアジア太平洋地域の国で構成されるAPT(Asia-Pacific Telecommunity)では、無線LANの利用条件など制度面の議論が行われています。本議論はNTTの無線LANを扱う事業にとって重要であるため、NTTは各会合の日本代表団の無線LAN主担当として継続的に議論に参画しています。ここでは、最近のITU-R、APTにおける無線LANの議論の状況とNTTの取り組みについて説明します。

岩谷 純一(いわたに じゅんいち)/大槻 信也(おおつき しんや)

淺井 裕介(あさい ゆうすけ)

NTTアクセスサービスシステム研究所

無線LANに関する標準化と制度

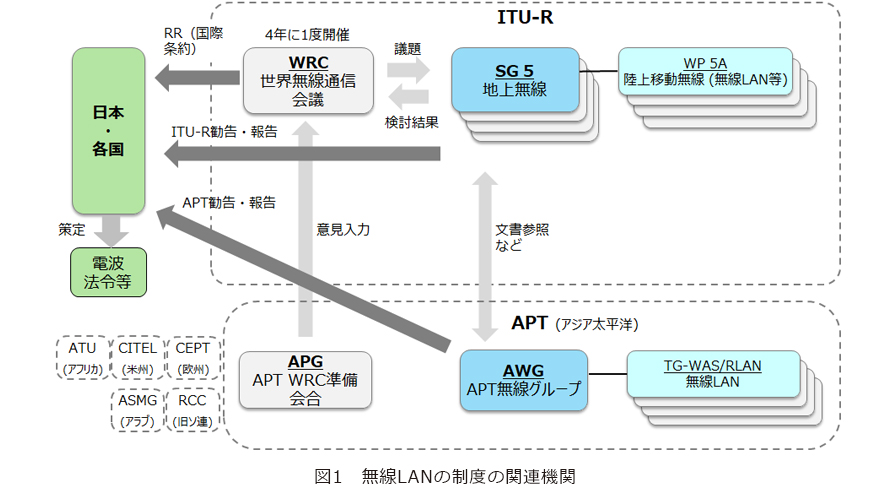

無線LANの標準規格や認証条件は、それぞれIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)、Wi-Fi Allianceで決められています。一方、無線LANの基本的な技術条件や運用に関するルールは、全世界向けにはWRC(World Radiocommunication Conference:世界無線通信会議)やITU-R(International Telecommunication Union-Radiocommunication Sector)、アジア太平洋地域向けにはAPT(Asia-Pacific Telecommunity)で制度化が行われています(1)。これらの制度は、日本を含む各国の無線LANの制度に反映されるため、各国の無線LANにかかわる通信事業者、機器メーカ、ユーザは強い影響を受けます。

無線LANの制度にかかわる機関

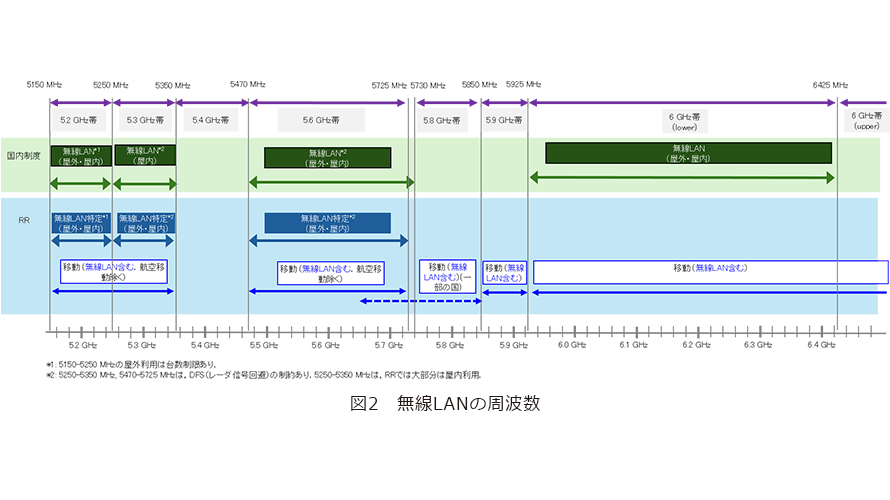

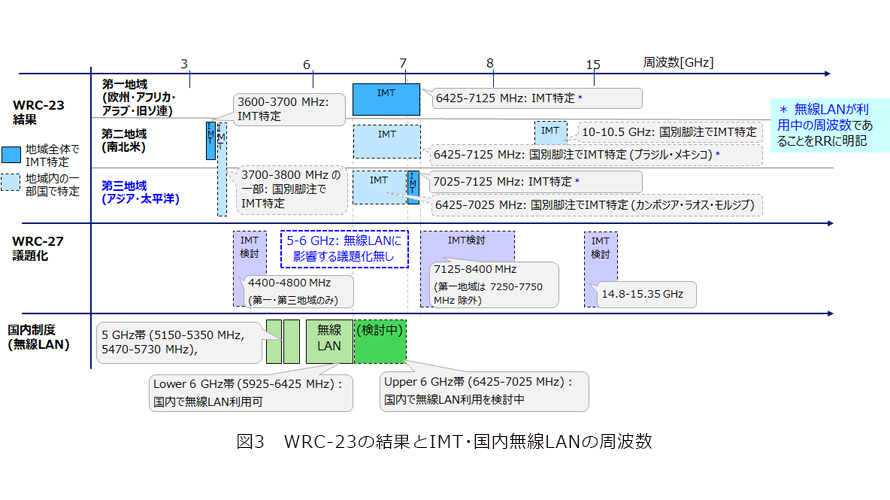

無線LANに関する制度は、図1に示すとおり複数の組織が相互に影響しながら決められています。WRCは約4年に1度開催されるITUの会合で、強制力のある国際条約に相当するRR(Radio Regulations:無線通信規則)の改定を行います。近年の無線LANに関するRRの改定としては、2019年のWRC-19において、5.2GHz帯の屋外利用・高出力化などが合意されました(2)。また、2023年のWRC-23では、6GHz帯のIMT(International Mobile Telecommunication)特定に関するRR改定の際、一部の周波数帯の無線LAN利用に関する記載が追加されました(3)(図2、3)。

またITU-Rでは、無線LANに関連するITU-R勧告・報告などの文書の作成・改訂が行われています。これらはRRのような強制力はないものの、特にITU-R勧告は各国での遵守が強く求められ、またRRからITU-R勧告の規定を参照・適用することもあるため、RRに準ずる重要な文書として扱われます。

さらに、アジア太平洋地域の国を対象とした制度に関する文書がAPTで議論されています。

NTTでは、継続的にWRC、ITU-R、APTの各会合において日本代表団の無線LAN主担当として議論に参画し、WRC-19での5.2GHz帯のRR改定を実現させ、その後も以下に示すとおりITU-R勧告、APT報告文書等の作成や改訂などに取り組んでいます。

ITU-Rにおける無線LAN関連文書の議論状況

ITU-RのSG(Study Group:研究委員会) 5配下でIMT以外の陸上移動無線システムを所掌するWP(Working Party) 5Aにおいて無線LANの議論が行われています。最近のWP 5A会合での無線LANに関する主な議論トピックは以下のとおりです。

■無線LANに関するITU-R勧告M.1450改訂の議論

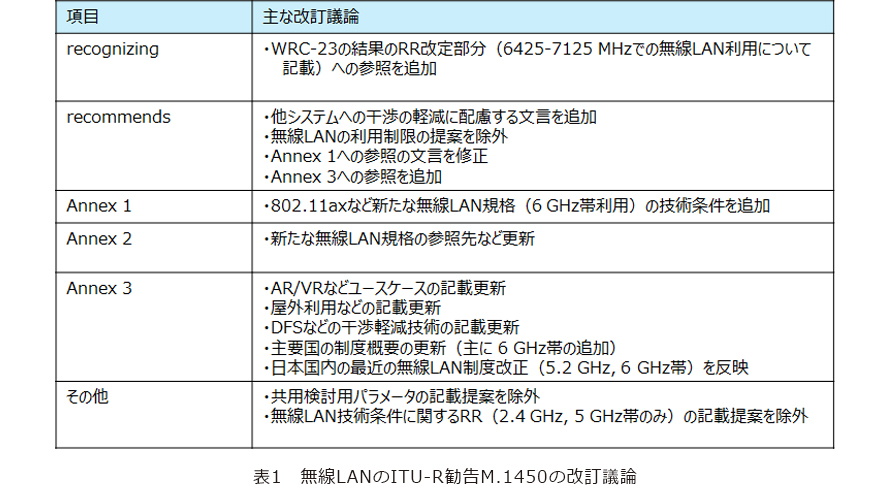

ITU-R勧告M.1450(4)は、無線LANの利用に関する技術・運用条件を規定する文書で、無線LANの標準規格の一覧表などが含まれています。RRからも無線LANの対象範囲を規定する文書として参照されています。

2014年の改訂後、最近の無線LANの標準規格などは未反映の状態でしたが、2020年7月のITU-R WP 5A会合において、IEEEから、802.11axなどの新たな標準規格をITU-R勧告M.1450に記載する改訂が提案されました。

これに対して、中国・ロシアなどが、802.11axの周波数が6GHz帯(5925-7125MHz)を含むことなどから、ITU-R勧告への記載に反対の見解を示しました。懸念点として、ITU-R勧告に無線LAN向け周波数として6GHz帯が記載されると、無線LANの6GHz帯利用が大幅に増える可能性があり、衛星などほかのシステムへの干渉増加が見込まれること、また6GHz帯はRRで無線LAN用の周波数として特定されておらず、ほかのシステムとの共用検討も未実施であることが挙げられました。

さらに中国・ロシアなどは、6GHz帯の記載提案に対抗するかたちで、無線LANの利用を制限する規定を本勧告に追加すべきとの主張を始めました。

この主張に対し、日本のほか米国・英国・カナダなどが「6GHz帯はRRにおいて無線LANを含む移動業務に優先的に周波数分配されており、その範囲で各国が自由に利用できるため、無線LANの利用制限には正当性がない」との理由により、利用制限案に反対の見解を表明しました。

また、フランスが無線LANと他システムとの共用検討に使うパラメータを本勧告に記載する提案をしました。これに対して日本のほか米国等が、共用検討向けの技術条件は国により異なるため全世界共通の条件としてITU-R勧告への記載は不要として反対しました。

以上のような課題について議論が長期間膠着しましたが、2024年5月会合において、無線LANの利用制限や共用検討パラメータを除外し、中国・ロシアの主張も考慮して他システムへの干渉軽減に配慮する文言を含めることで、改訂の内容がほぼ合意されました。また改訂案の議論文書を「作業文書」から「改訂草案」に格上げすることが合意されました。

2024年11月会合では、この改訂草案を微修正したうえで議論を完了し、勧告改訂を承認する計画が確認されていました。しかし、この会合でロシアが突然、6GHz帯は他システムとの共用検討が必要と主張し、勧告改訂の完了に難色を示しました。議論の結果、最終合意に至らず、2025年5月会合以降に持ち越しとなっています。

なお、本勧告には、主要国の無線LANに関する国内制度の概要も記載されており、日本からは、6GHz帯の利用や5.2GHz帯の屋外・高出力および自動車内利用に関する近年の国内制度改正を反映するよう修正提案を行い、改訂草案に反映されています。また、WRC-23のRR改定により、6GHz帯の無線LAN利用がRRに記載された部分への参照も、日本の提案により改訂草案に追記されています。

そのほか、無線LANのユースケースや干渉軽減技術などの記載が更新されています。ITU-R勧告M.1450の改訂議論の対象項目は表1に示すとおりです。

■無線LANと他システムの共存に関する議論

2022年に科学業務を所掌するSG 7内のWP 7Cから、6GHz帯の無線LANと地球探査衛星の共用検討を行うための無線LANのパラメータの提示が求められ、議論が開始されました。フランスから暫定的なパラメータ案が提示されましたが、数値の根拠が明記されておらず、また他に提案がないことから議論が中断されています。なお無線LANを含む陸上移動業務全般の共用検討用パラメータは、ITU-R報告M.2116にまとめられており、本報告を更新する前提でパラメータの検討を進める計画となっています。

また、2024年5月会合にて、WMO(World Meteorological Organization:世界気象機関)から、新しい固体素子型の気象レーダの導入に伴い、現在の5GHz帯無線LANのレーダへの干渉軽減機能であるDFS(Dynamic Frequency Selection:動的周波数選択機能)により保護が可能かどうかについて問題提起されました。2024年11月会合では、無線LANを所掌するWP 5Aと気象レーダを所掌するWP 5Bの合同会合が開催され、意見交換が行われました。論点が整理され、今後技術検討を行う方針について合意されました。なお、DFSの規定はITU-R勧告M.1652に記載されており、この勧告はRRに参照引用されているためRRの一部として強制力を持っています。また、RRの中で、現時点のITU-R勧告M.1652より厳しい条件を無線LANに課してはならないとの記載があります。この記載を根拠に、米国などが、無線LANへの追加制約につながる制度面での議論自体に反対の見解を示しています。

APTにおける無線LAN関連文書の議論状況

APT内のAWG(APT Wireless Group)においてAPT内の無線通信に関する文書が議論されています。無線LANに関する議論を行うTG-WAS/RLANが2022年にAWG内に設置され、以下のような議論が行われています。

■無線LANに関するAPT報告の議論

アジア太平洋地域の各国向けの無線LAN利用のガイドラインとなるAPT報告を作成する方針が、2022年のAWG-30会合で合意され、材料となる情報収集のためAPT加盟国向けに各国の無線LANの制度や市場規模等についての質問票が発出されました。AWG-31以降の会合で回答が取りまとめられ、APT報告作成の議論が開始されました。日本・中国・HPE(Hewlett Packard Enterprise)*などから文書の記載内容が提案されました。

無線LANの利用条件に関して、中国から、特に6GHz帯の利用を制限する方向の文言の追加が提案され、日本やHPEなどが反対し、議論の結果、利用制限は記載しないことで合意されました。

また、GSMA、Ericsson、Huawei等が、限定的な条件下での技術検討により、6GHz帯のうち6425MHz以上の周波数は無線LAN向けには不必要との見解の記載提案をしました。これに対して日本等から、一般化できる結論ではないため反対の意見を表明しました。議論の結果、周波数の需要については文書に不記載とすることで合意されました。

本APT報告文書は、広義の無線LANとして、IEEE 802.11(Wi-Fi)、3GPP 5G NR-U、 SparkLink(中国の独自規格)を対象とし、技術条件や主要国の制度を含む構成で2024年9月のAWG-33会合で完成し、「APT Report on WAS/RLAN technology development and implementation aspects」として公開されました(5)。本報告文書の構成と日本からの提案の反映部分は表2に示すとおりです。

* AWG会合には国および企業が参加可能。

■AFCに関する議論

2022年のAWG-30会合において、HPEなど複数社の連名で、AFC(Automated Frequency Coordination:自動周波数調整)に関するAPT報告文書作成の議論開始が提案され、作業文書案と作業計画案が提示されました。この提案に対し、中国などがAFCの導入見込みの国はAPT内では少ないため時期尚早であるとして、AFCの文書作成に反対の見解を示し、文書作成自体が合意に至らない状態が続いていました。しかし、2024年のAWG-33会合において、米国などのAFCの導入国のケーススタディから始める前提で、AFCの文書を作成する方針が合意されました。今後AFCのケーススタディについて議論が進められる見通しです。

今後の展望

ITU-R、APTの各会合において、無線LANの利用増加の状況に応じて周波数の確保や他システムとの共存の観点で利用条件の議論が進められています。日本としては無線LANに関する国内制度に影響が生じないよう、無線LANへの追加制約案に対して反対意見表明や文書修正の提案などにより、各文書を日本国内制度と整合性させる対応をしています。NTTは今後もITU-R、APTの各会合において無線LANの適切な利用条件の維持に向けて議論対応を行う予定です。

■参考文献

(1) https://journal.ntt.co.jp/article/23704

(2) https://journal.ntt.co.jp/article/657

(3) https://journal.ntt.co.jp/article/26201

(4) https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1450/en

(5) https://apt.int/sites/default/files/report/2024/09/APT_AWG_REP-144_APT-AWG-REP-144.docx